取組事例一覧

東京医科歯科大学SDGs推進宣言(2021年6月)の下、大学全体でSDGs達成に向けた取組みを推進しています。

国立大学法人東京医科歯科大学のSDGs目標として、本学の使命である教育・研究・医療を念頭に、目標3(健康と福祉)をメインに

目標4(教育)、目標9(産業と技術基盤)を挙げていますが、本学では、この3つの目標に限らずにSDGsに向けた取組みを幅広く行っています。詳細は各取組のページをご覧ください。

-

「口腔の健康格差の縮小のために、経済的な介入の必要性を再考」【相田潤 教授】

健康格差への対策は、日本でも国の健康政策である「健康日本21(第2次、第3次)」の中に盛り込まれ、国際的にも研究や政策の上で注目されていますが、科学的に効果のある対策が必ずしも充実しているわけではありません。東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 健康推進歯学分野の相田潤教授、石丸美穂特任助教、木野志保講師の研究グループは、これまでの研究や政策の状況から、健康格差の重要な原因であるにもかかわらず見過ごされている事項として、経済的要因への対策の必要性を論述しました。この成果は、歯科公衆衛生の国際誌であるCommunity Dentistry and Oral Epidemiologyの50周年記念の健康格差特集号に採択され、ナラティブレビューとして2023年6月6日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

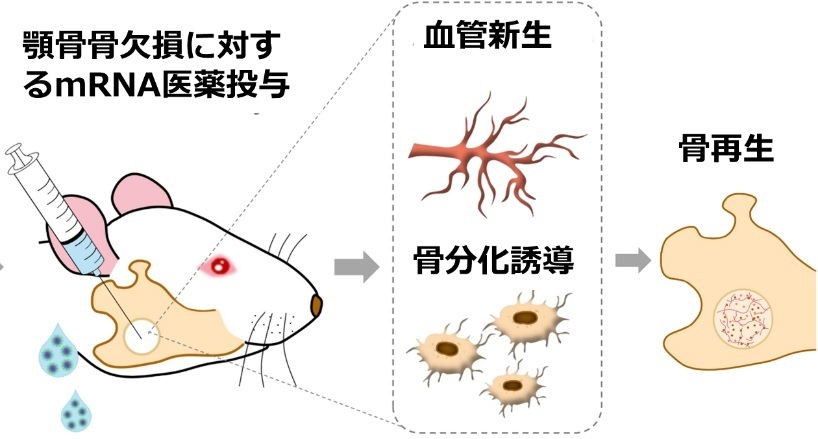

「メッセンジャーRNA医薬の再生医療への新しい展開」【位髙啓史 教授】

東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 生命機能医学分野の位髙啓史教授、福島雄大助教、中西秀之助教、鄧佳(Deng Jia)大学院生と、大学院医歯学総合研究科 生体補綴歯科学分野の若林則幸教授、野﨑浩佑講師、張茂芮(Zhang Maorui)大学院生の研究グループは、新しい創薬モダリティとして注目を集めるmRNA医薬を用いて、顎骨骨欠損に対する骨再生治療に成功しました。この研究はAMED創薬基盤推進研究事業、肝炎等克服実用化研究事業、アクセリード株式会社の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Inflammation and Regenerationに、2023年6月20日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

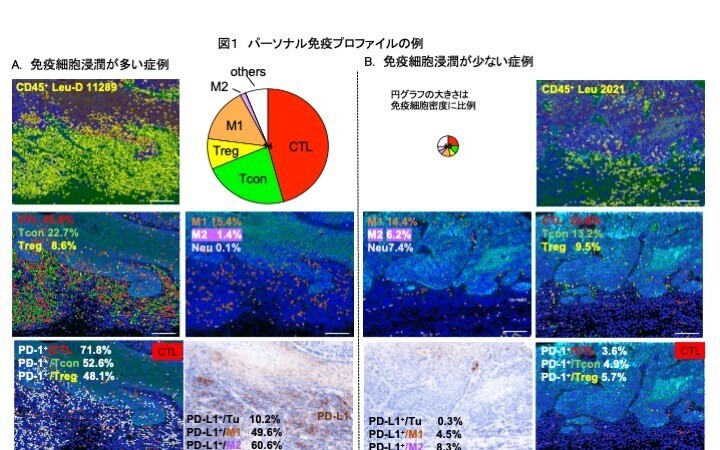

「舌癌の組織定量イメージ解析でパーソナル免疫プロファイル評価が可能に」【東みゆき 教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科・分子免疫学分野のPissacha Daroonpan (ピッサチャー ダルンパン)大学院生、大内 崚特別研究生、東 みゆき教授らの研究グループは、顎口腔腫瘍学分野の原田 浩之教授ら、口腔病理学分野の池田 通教授ら及び健康推進歯学分野の相田 潤教授との共同研究で、舌癌の免疫プロファイルを評価する新規手法を確立し、パーソナル免疫プロファイルは、治療指針を決定する上で有用な情報となることを示しました。この研究は文部科学省科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Oral Oncologyに、2023年6月15日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

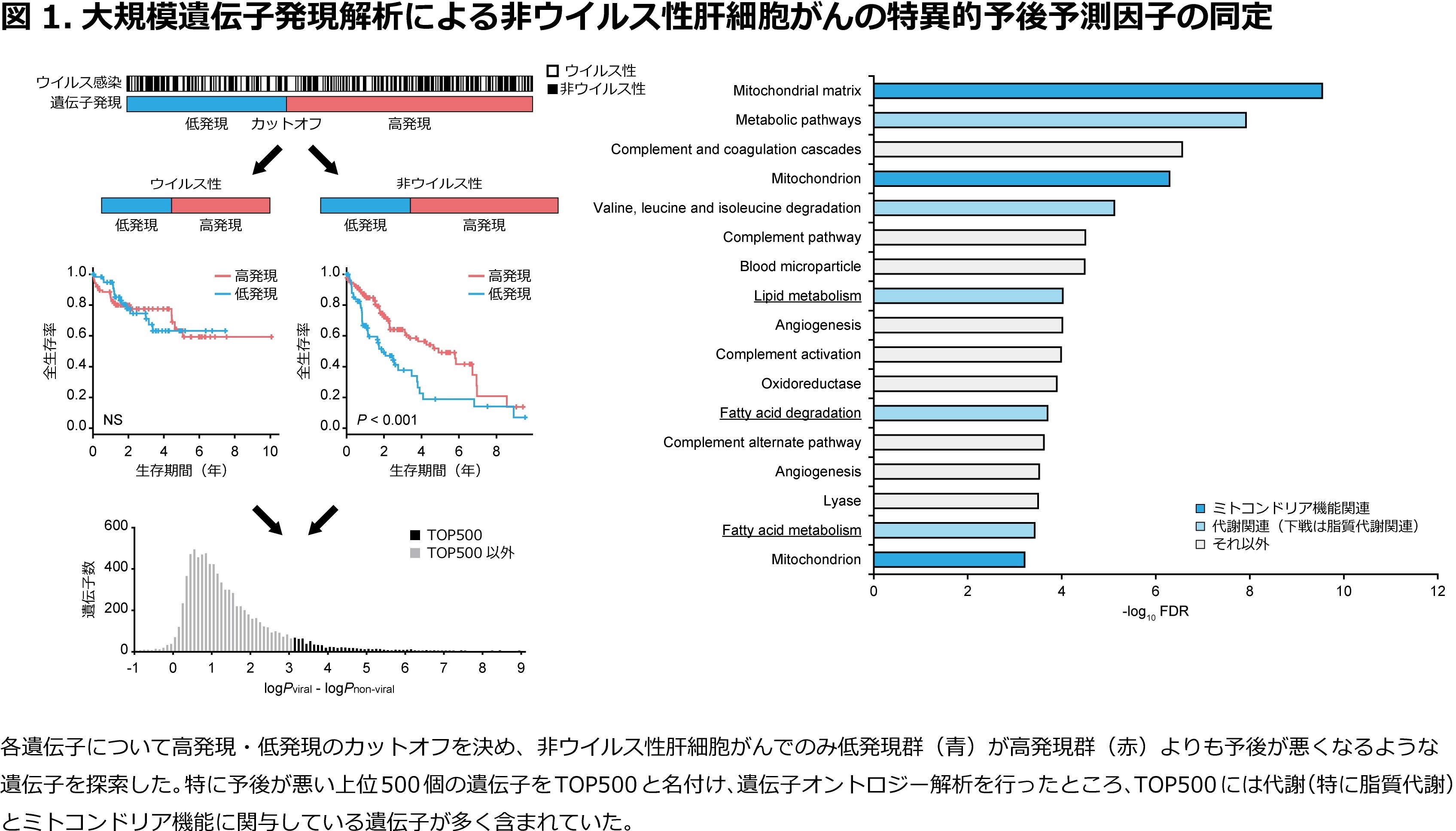

「 非ウイルス性肝細胞がんの特異的予後予測因子SFXN1の同定と脂肪毒性に対する耐性機序の解明 」【田中真二 教授、島田周 助教】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 分子腫瘍医学分野の田中真二教授、島田周助教、秋山好光講師、波多野恵助教、八木宏平大学院生の研究グループは、同肝胆膵外科学分野の田邉稔教授との共同研究で、非ウイルス性肝細胞がんの特異的予後予測因子としてミトコンドリア内膜トランスポーターSFXN1を同定し、SFXN1の不活性化が脂肪負荷時における脂肪の取り込み・活性酸素種(ROS)の産生を抑制して、脂肪毒性(lipotoxicity)を軽減し、生体内の脂肪負荷耐性に寄与することを明らかにしました。この研究は文部科学省科学研究費補助金、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)「肝炎等克服実用化研究事業」ならびに高松宮妃癌研究基金助成金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Scientific Reportsに、2023年6月9日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

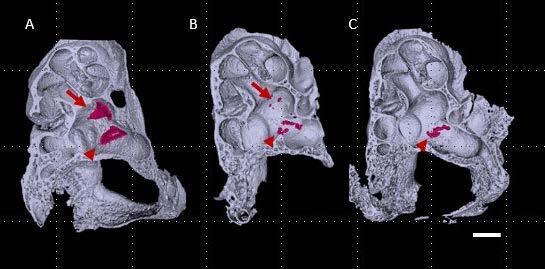

「 難聴遺伝子SLC26A4の機能不全によって引き起こされる前庭障害の病態解明 」【伊藤卓 講師】

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 耳鼻咽喉科学分野の伊藤卓講師と堤剛教授の研究グループは、マウスの眼球運動を観察する装置を新たに開発して、回転刺激、重力刺激、温度刺激を加えた場合に三半規管や耳石器を介した眼球への反射運動がどのようになるのかを定量的に評価することに成功しました。本研究で開発した眼球運動観察装置を用いてPendred症候群やDFNB4のモデルマウスであるSlc26a4 KOマウスの平衡機能障害の程度を解析し、組織構造を傷つけることなく非破壊的に骨構造を評価することができるマイクロCT、および神経細胞の形態を立体的に評価することができるホールマウント染色による観察を組み合わせることで、モデルマウスの平衡機能障害が、おもに耳石形成の異常に起因することをつきとめました。この研究は文部科学省科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Neurobiology of Disease に、2023年6月8日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

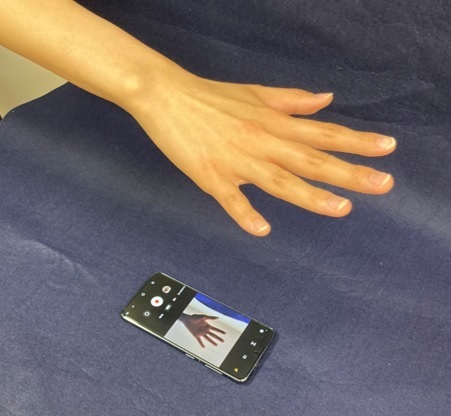

「 日常生活空間における疾患スクリーニングを目指して」【藤田浩二 講師】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 運動器機能形態学講座の藤田浩二講師と井原拓哉助教の研究グループは、慶應義塾大学 理工学部 情報工学科の杉浦裕太准教授のグループとの共同研究で、スマートフォンを使用した頚髄症※1の疾患スクリーニングおよび重症度推定の可能性を示しました。この研究では机においたスマートフォン上で指の開閉を繰り返す簡易な動作を動画撮影し、機械学習アルゴリズムによって疾患の有無と重症度を推定します。この研究はJSPS科研費ならびにAIP加速PRISM研究、JST戦略的創造研究推進事業 さきがけの支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Digital Healthに、2023年6月6日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 ※1頚髄症(けいずいしょう):頚椎(首の骨)の中で脊髄が圧迫されて起こる疾患である。正式には、発生の仕方により、頚椎症性脊髄症や頚椎後縦靭帯骨化症といった病名で診断される。 -

環境報告書2022

「環境情報の提供の推進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の推進に関する法律(環境配慮促進法)」これに基づき、環境報告書2022を作成しました。本学では、環境に配慮した活動を進め、持続可能な開発目標(SDGs)を達成し、教育・研究・医療を通して、持続可能な社会の構築に貢献する大学を目指しています。 -

教科書の廃棄をなくす、リユース支援事業

<在校生から要らなくなった教材を募り、新入生に届けています> 学生団体Boxy(ボクシー)は、2020年に東京医科歯科大学の学生によって設立された団体です。それまで、本学では1年生(教養部の学生)が2年生(専門)に進級する際に大量の教科書が廃棄されていました。その数は年間300冊にも上り、中には新品同様の物もありました。とても勿体ないし、まだ使えるのに廃棄されてしまう教科書が可愛そうだ、と私たちは感じていました。 そこで、上級生から不要な教材を回収し教材を必要としている新入生とマッチングするサービスを開始しました。 <これまでの成果> 2020年 157冊回収、33冊配布 2021年 89冊回収、120冊配布 2022年 78冊回収、40冊配布 <展望> 私たちは、事業を進めるうえで「必要な人に必要なものを届ける」という考えを大切にしてきました。学生にとって教科書は予想以上に高くすべての教科書を購入できないという人もいます。また、部活動に所属している学生であれば先輩から教材を譲ってもらえる機会が多くありますが、そうでない学生にはチャンスがありません。コロナ禍で部活動に所属しない学生が増えている今、この問題はより深刻になっているでしょう。私たちは、本事業を通しこの様な格差を無くすことを目指しています。 現在は、同様のサービスを他大学に広めることも視野に入れて活動しています。 -

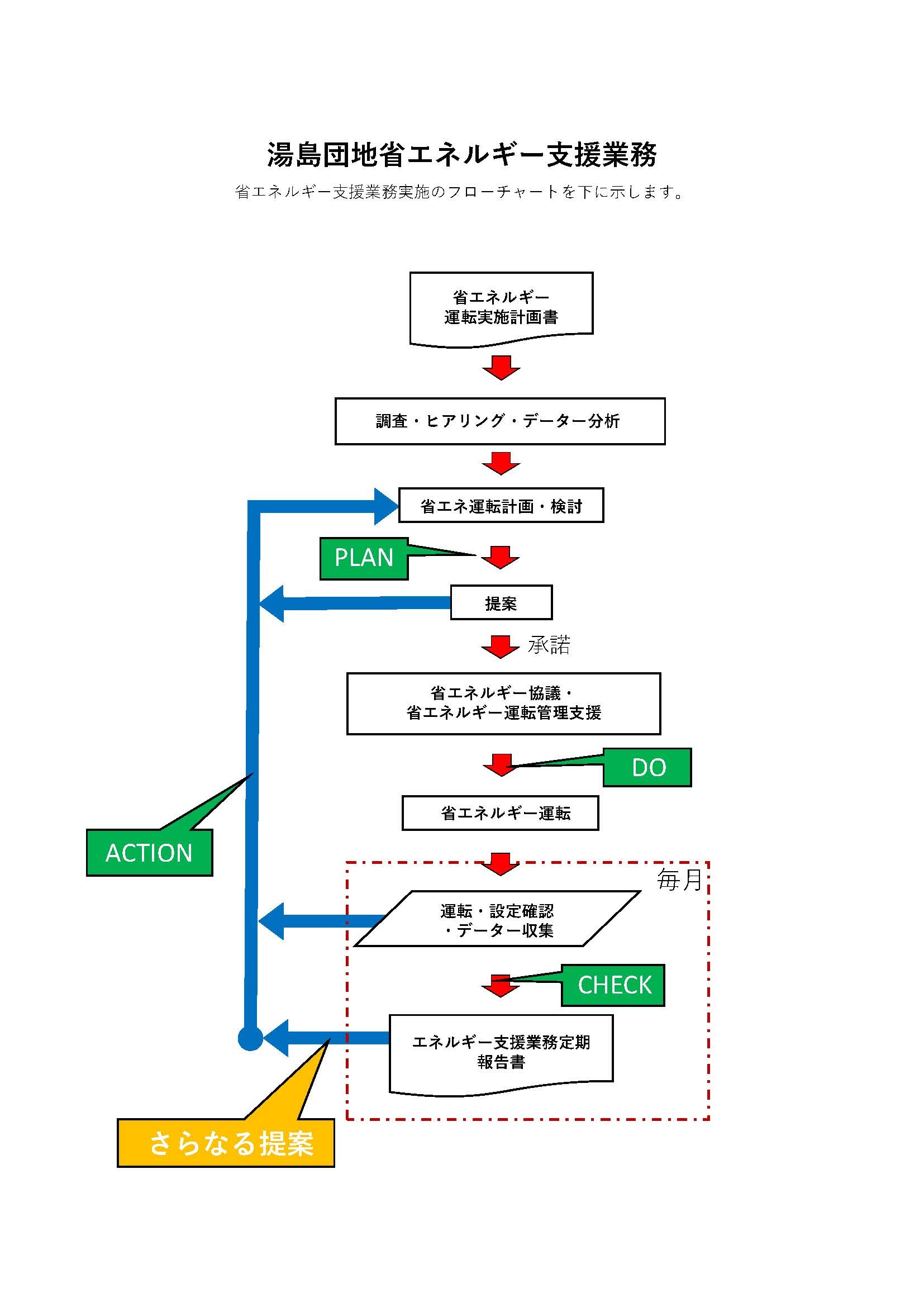

湯島団地における省エネルギー支援業務

湯島団地におけるさらなるエネルギー節減のため、省エネルギーに関する幅広い知識や豊富な経験に裏付けされた専門能力を有するコンサルタント業者に、現状の設備を活用した運用改善方法等による新たな省エネ手法の提案を求める「省エネルギー支援業務」を委託した。 業務委託料は成功報酬制とし、エネルギー消費量削減実績額に応じて支払い、削減できなかった場合は支払いなしとした。 対象建物は、エネルギー使用量が多く、削減の余地が残されていると考えられたM&Dタワー及びA・B棟(病院)にて実施した。M&Dタワーにおいては、3年半の期間で年平均3.2%削減することができた。 -

本学の保健管理に関するSDGs

本学では、一般定期健康診断、特定業務従事者健康診断、特殊健康診断(電離放射線、特定化学物・有 機溶剤、等)の他、じん肺及び石綿健康診断、がん検診をそれぞれ実施し、また、感染対策として、 B型肝炎抗原抗体検査、ウイルス抗体検査、B型肝炎ワクチン接種、インフルエンザワクチン接種等を実施し ております。 2020年度の各種健康診断では、新型コロナウイルス感染症に対する感染防止対策を徹底し、健康診断時 の新型コロナ感染防止を図り、教職員及び学生の健康の維持・管理、増進に努めております。 また、2021年の3月、4月に医療従事者向け新型コロナワクチン先行接種、、一般の教職員及び学生向け7月、8月に職域集団接種を実施し、医療従事者及びの一般の教職員、学生の環境の整備及び感染(しない・させない)リスクの低減を図り、感染症予防についての支援を進めております。 なお、2020年度の保健管理センタ-・職員健康管理室の活動(健康診断、感染対策、健康相談、メンタルヘルス、 環境衛生、産業保健、教育、研究など)について、年報に取り纏めましたので、ご紹介致します。 -

地球と人の健康を考慮した病院食

2020年にEATランセット委員会(EAT-Lancet Commission)が発行した「持続可能な食糧システムの視点から見た健康的な食事(Healthy Diets From Sustainable Food Systems)」は、世界の食糧生産と現在の食生活に大きな変革を求めるものである。そして、2021年には国連が中心となってFood Systems Summitが開催され、資源を枯渇させない、持続可能な食糧システムへの移行がますます加速している。 臨床栄養部でも、食品ロスを極力減らすため様々な努力をしている。食材の納品は前日まで調整、さらに配膳時間ギリギリまで調理量を調整している。それでも余った場合は真空パックにし冷凍保存、また重湯を作る際の粥は、嚥下食や、ポタージュのとろみに使用するなど工夫している。また個々の患者さんに対しては、残さず食べることができるよう食事量を半分とし、不足する栄養素は栄養素密度の高い補助食品などで補給、必要量を充足できるように調整している。 当院の食品ロスの金額(食材購入費から実際に提供した食材料費の差額を食品ロスと定義)は、平成26年度は約310万円だったが、令和2年度は約210万円まで削減できている。 昨今、健康や栄養のある食事を損なうことなく、気候変動に対処し、CO2排出量を削減し、食料の損失やエネルギー使用を削減するために、最近では食肉を植物由来のたんぱく質に置き換えることがブームとなりつつある。 病院給食や学校給食は公共の食事(Public Food)の側面があり、国や地域の食文化の鏡である。こうした公共の食事を、人と環境に配慮した持続可能な食事へと移行することは、社会全体の食事に対する意識変革や地域の食育に大きな影響を及ぼす。そのため、地球と人の健康を考慮した病院食を目指すことは今後の社会にとって重要な意味を持つ。 国立がん研究センターの研究では、エネルギー摂取量に対する植物性たんぱく質摂取量の割合が多いほど、死亡リスク、特に循環器疾患死亡リスクが低いことが明らかとなっている(JAMA Intern Med. 2019 Oct 1;179(10):1448.)。動物性タンパク質/植物性タンパク質比率は、国民健康・栄養調査では、平成30年53.5%、令和元年54.3%であり、当院の令和2年度の平均は53.0%だったが、今後この比率を45~50%に下げることを目標としている。 そのため、大豆製品の使用増及び「肉の代わりになるもの」、「肉以外の食材で作り上げた肉」の代替肉を使ったメニューの開発に取り組んでいるので紹介する。 -

Planetary Health Alliance (PHA)に加盟

本学は、気候変動に対するアクションを起こす上で様々な情報収拾を図るため、2018年にハーバードが主催するPlanetary Health Alliance (PHA)に加盟した。2021年4月にブラジル・サンパウロで開催されたplanetary health annual meeting 2021において発出された「プラネタリーヘルスに関するサンパウロ宣言」の日本語版(長崎大学作成)の共同発出にも参加している。 <プラネタリ―ヘルスアライアンスとは> ・Public Health(PH)の推進・普及の中心的な役割を担う団体として、ロックフェラー財団やハーバード大学から支援を受け2016年に発足し、PHの名の下に幅広い分野・領域にまたがる知識・技術を集結させた超学際的なコミュニティーを構築し、世界的な環境変化による健康影響を軽減するための施策・研究・教育の後押しをする。 ・現在、約50か国から250を超える大学、NGO、研究機関、政府機関によるコンソーシアムを形成 ・SDGsの考え方と整合性のある学問分野であり、地球環境システムを重視し、将来の健康問題も扱う。 -

中南米地域の大腸がんの早期診断・治療技術の開発普及

本学と中南米とのつながりは40年以上前に遡ります。 1968年に本学の故・村上忠重教授が初めてチリを訪問、胃癌についての講演を行い現地医師たちが日本の高い医療技術に関心を持つきっかけとなりました。2009年7月、本学はチリ保健省の要請を受けて協定を締結し、さらに中南米地域において教育・研究・国際貢献を展開する目的で2010年4月首都サンティアゴに研究拠点「東京医科歯科大学ラテンアメリカ共同研究拠点」を開設しました。本学から医師を駐在派遣し現地大腸がん検診の確立に向けての環境整備や大腸癌診療の標準化、大腸内視鏡医の育成に取り組んでいます。2012年には主要都市で大腸がん検診(PRENEC)が開始され、早期発見と死亡率低下に寄与しています。 本学の中南米展開は現地の人々の健康・福祉向上を目的とし、高水準の医療サービス提供に貢献してきました。学術的に見ても関連する医学論文が複数執筆され、数々の学会発表も行われています。医療に限らず学生・研究者の交流へと発展し、まさに本学の現地拠点を中心として日本と中南米の学術アライアンスが形成されました。多種多様な文化・食生活・国民性を背景に国際医療協力や国際共同研究を継続することで、新たな治療技術の開発普及や病態・疫学的な新知見を獲得し、全世界の人々に向けた保健財政や人材育成、疾病予防に関する情報発信源としての役割が期待されます。 -

エネルギー関連の取組

●カーボン・ニュートラル達成に貢献する大学等コアリション 2021年7月29日に、188の大学等が参加する「カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション」総会が設立され、本学も参加するとともに、大学キャンパスのゼロカーボン化に資する先進的な取組みや知見等を共有及び収集することを目指します。 ●自然エネルギー大学リーグ 自然エネルギーの活用等を促進することを通じて、大学活動に伴う環境負荷を抑制し、脱炭素化を目指すことを目的とした「自然エネルギー大学リーグ」へ参加し、本学の教養教育の現場であり国際交流の場と位置付けている国府台団地を中心に環境保全や資源の有効活用、省エネルギー対策を行うことを目指します。 -

大学院博士課程「東京医科歯科大学・マヒドン大学国際連携医学系専攻」の設置

ASEAN地域では近年急速な経済発展に伴い高齢化が進んでおり、特に顕著なタイ王国ではタイ国民の疾病構造に変化をもたらし、がんや生活習慣病の増加といった問題の解決が求められています。そこでこのニーズに応えるべく、本学の強みの一つである、特にがん治療で求められる集学的治療(外科療法、化学療法、放射線療法、免疫療法等、様々な治療方法を組み合せて行う治療)分野において、広範な知識と強いリーダーシップを兼ね備えた高度医療人材を育成していくことを目的とした「東京医科歯科大学・マヒドン大学国際連携医学系専攻」を2020年4月に本学大学院博士課程に開設しました。 本専攻では、両方の大学で外科系専門科学の知識を幅広く継続して修得することができるとともに、研究の実践と論文の作成においては両大学の指導教員が協力して指導するという、多角的な視点からの指導が受けられます。さらに、本学のがん治療、とくに外科的治療に対する高度専門医療人材の養成のノウハウおよび高い研究力、シリラート病院医学部の豊富な症例数とそれらを基盤とした臨床研究の実績を活用した、実践的な教育・研究を行うことを目指しています。それにより、医療ニーズの多様化に即応しうるリサーチマインドを持った、日本やタイ王国のみならずASEAN地域の医学・医療を牽引する高度専門医療人材、特にがん治療に精通した外科学分野の専門知識を熟知した外科医師を養成することが目的となっています。 -

西アフリカ地域の感染症予防・対策研究

西アフリカは世界で最も深刻な感染症の被害を受ける地域です。同地域中心に位置するガーナにおいても、感染症の被害は甚大であり全死亡原因の約1/5を占めます。特に小児においてはマラリア、下痢症による被害は大きく、その克服は公衆衛生上の重要課題であります。また近年、世界規模で流行するデングウイルスが西アフリカに侵入し、小規模のアウトブレイクを繰り返しながら分布を拡大していることから、その監視と拡散防止措置が喫緊の課題となっています。加えて感染症治療時には正確な検査に基づく診断を実施せず、抗生剤を投与するため、薬剤耐性細菌が出現・蔓延し、治療の障害となっています。東京医科歯科大学はガーナでのデング熱、下痢症疾患、薬剤耐性細菌の対策に貢献することを目的とし、野口記念医学研究所に研究者(1名)が常駐・滞在する拠点「東京医科歯科大学-ガーナ大学・野口記念医学研究所 共同研究センター」を設置して、分子疫学研究ならびに流行地サンプルを使った基礎研究を展開し、研究を通じ、西アフリカの感染症対策へ貢献することを目指しています。 -

四大学連合ポストコロナ社会コンソーシアム

東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京工業大学及び一橋大学は、四大学連合憲章(2001年3月15日締結)に定める目標に基づき、「四大学連合ポストコロナ社会コンソーシアムに関する覚書」を締結しました。 本コンソーシアムは、これまでの教育における連携にとどまらず、コロナ禍をきっかけとしてコロナ対策、あるいはポストコロナ社会に関する研究面における連携を、東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京工業大学、一橋大学のそれぞれの研究の得意分野を生かし、かつ融合させることで進めるものです。 -

銘水「御茶ノ水」を活用する地下水膜ろ過システム

地震等の災害時にも病院機能を充分に発揮できるよう自前で水源を確保するとともに、経費削減を目的として、1968年に設置され休止状態にあった井戸を2009年度に再利用することを検討しました。 2010年度に既設井戸の補修工事や、民間企業と井水浄化供給業務を契約し、2011年4月より井戸水の利用を開始しています。 災害時には、特定機能病院・三次救急病院としての機能を発揮できるだけではなく、公的ライフライン復旧までの給水拠点として、地域住民に貢献することが出来ます。 「御茶ノ水」の由来は、昔、今の駿河台辺りに高林寺という禅寺があり、お寺の庭から湧き出る水を、時の将軍「徳川秀忠」に献上したところ、大変気に入り、毎日お茶を飲むとき用の水として使用するようになったそうです。 このことからこの井戸水は「御茶ノ水のおいしい水」としての利用価値もあり、大学内で飲料水として使用されています。