取組事例一覧

東京医科歯科大学SDGs推進宣言(2021年6月)の下、大学全体でSDGs達成に向けた取組みを推進しています。

国立大学法人東京医科歯科大学のSDGs目標として、本学の使命である教育・研究・医療を念頭に、目標3(健康と福祉)をメインに

目標4(教育)、目標9(産業と技術基盤)を挙げていますが、本学では、この3つの目標に限らずにSDGsに向けた取組みを幅広く行っています。詳細は各取組のページをご覧ください。

-

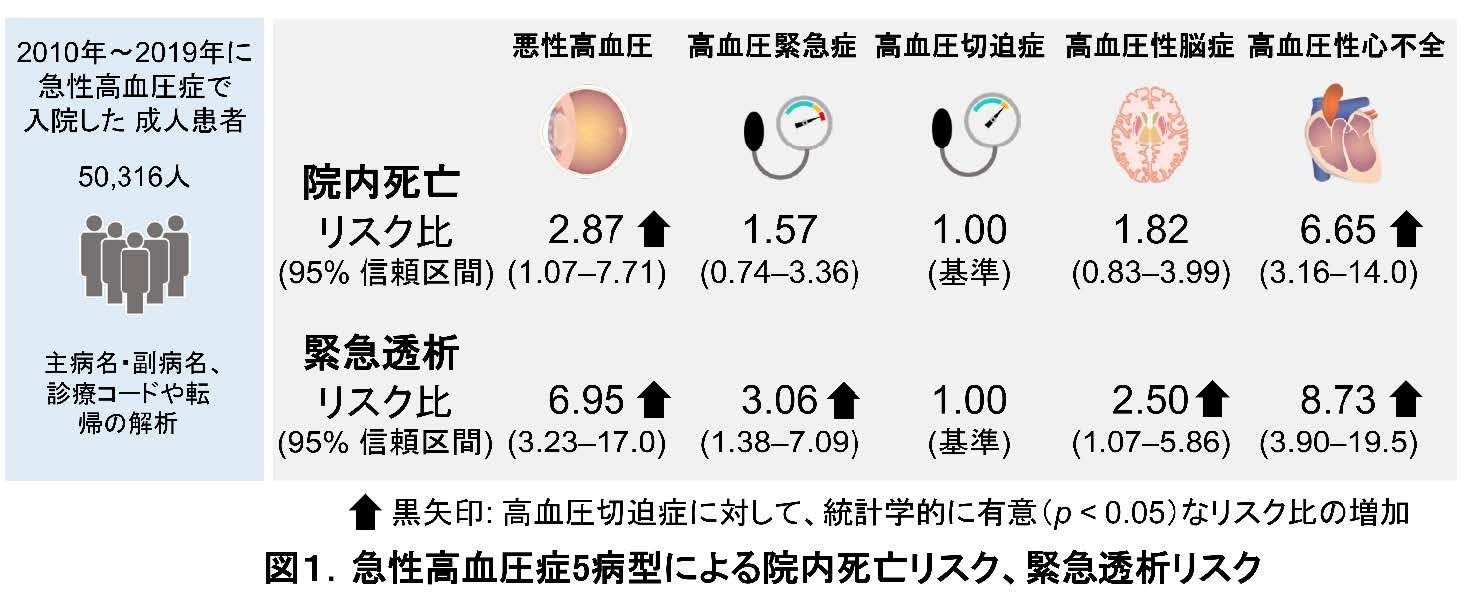

「悪性高血圧の予後が判明」【内田信一 教授、萬代新太郎 助教】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 腎臓内科学分野の内田信一教授、萬代新太郎助教、松木久住大学院生、横浜みなと赤十字病院の源馬拓医師(前 東京医科歯科大学病院特任助教)らは、東京医科歯科大学 大学院医療政策情報学分野の伏見清秀教授との共同研究で、これまで不明だった、悪性高血圧に代表される急性高血圧症の死亡リスク・緊急透析実施リスクを全国規模の入院データ解析により初めて明らかにしました。この研究は厚生労働科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際誌Hypertensionに、2023年10月11日にオンライン版で発表されました。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

「高損傷許容性リン酸カルシウム系材料の作製に成功」【横井太史 准教授】

東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 無機生体材料学分野の横井太史准教授の研究グループは、大阪大学、ファインセラミックスセンター、東北大学、北海道大学、公立千歳科学技術大学、北海道医療大学との共同研究で、セラミックス人工骨の弱点である損傷に対する耐性(損傷許容性)を大幅に改善したリン酸カルシウム系材料の開発に成功しました。この研究は文部科学省科学研究費補助金ならびに国際・産学連携インヴァースイノベーション材料創出プロジェクトの支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Science and Technology of Advanced Materialsに、2023年10月12日にオンライン版で発表されました。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

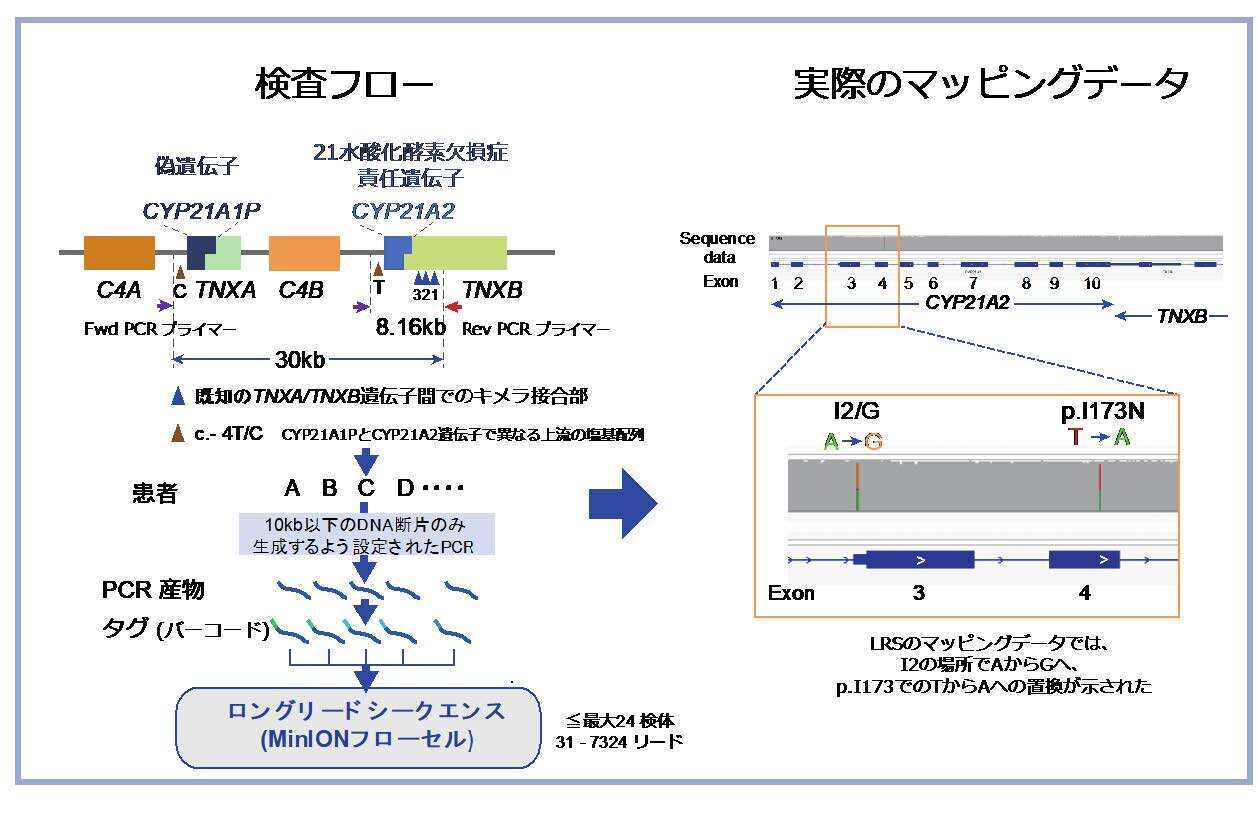

「 ロングリードシークエンス法を用いた21水酸化酵素欠損症の遺伝子検査法の開発 」【鹿島田健一 准教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 発生発達病態学分野の森尾友宏教授、鹿島田健一准教授、安達恵利子(大学院生)とかずさDNA研究所ゲノム事業推進部の小原收部長の研究グループは、東京医科歯科大学糖尿病内分泌代謝科、慶應義塾大学、信州大学、自治医科大学との共同研究で、オックスフォードナノポアテクノロジーズ社のロングリードシークエンス法を用い、安価かつ簡便な21水酸化酵素欠損症の遺伝子検査法を開発しました。この研究は国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)難治性疾患実用化研究事業の研究開発課題「21水酸化酵素欠損症の新たな小児期先制医療を目指した患者レジストリ構築、治療マーカーおよび簡便な遺伝学的検査法の確立」の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、米国内分泌学会誌Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism(ジャーナル オブ クリニカル エンドクリノロジー アンド メタボリズム)に、2023年10月6日にオンライン版で発表されました。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

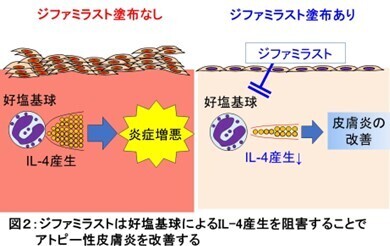

「 希少な免疫細胞の好塩基球がアトピー性皮膚炎治療薬の標的細胞であると判明 」【三宅健介 特任助教】

東京医科歯科大学 高等研究院 炎症・感染・免疫研究室の髙橋和総大学院生、三宅健介特任助教、伊藤潤哉大学院生、烏山一特別栄誉教授と人体病理学分野の大橋健一教授の研究グループは、北里大学医学部免疫学単位の島村雛乃大学院生、末永忠広教授との共同研究により、アトピー性皮膚炎の治療薬であるジファミラストが希少な免疫細胞である好塩基球からのインターロイキン4(IL-4)産生を阻害することで、マウスのアトピー性皮膚炎症状を改善していることをつきとめました。この研究の一部は、大塚製薬株式会社からの委託研究としておこなわれたほか、文部科学省科学研究費基金・補助金、武田科学振興財団、内藤記念科学振興財団、上原記念生命科学財団、かなえ医薬振興財団、大山健康財団、東京医科歯科大学 次世代研究者育成ユニット、東京医科歯科大学 重点領域研究、JST次世代研究者挑戦的研究プログラムの支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、米国・欧州研究皮膚科学会学術誌である国際科学誌Journal of Investigative Dermatologyに、2023年10月10日にオンラインにて発表されました。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

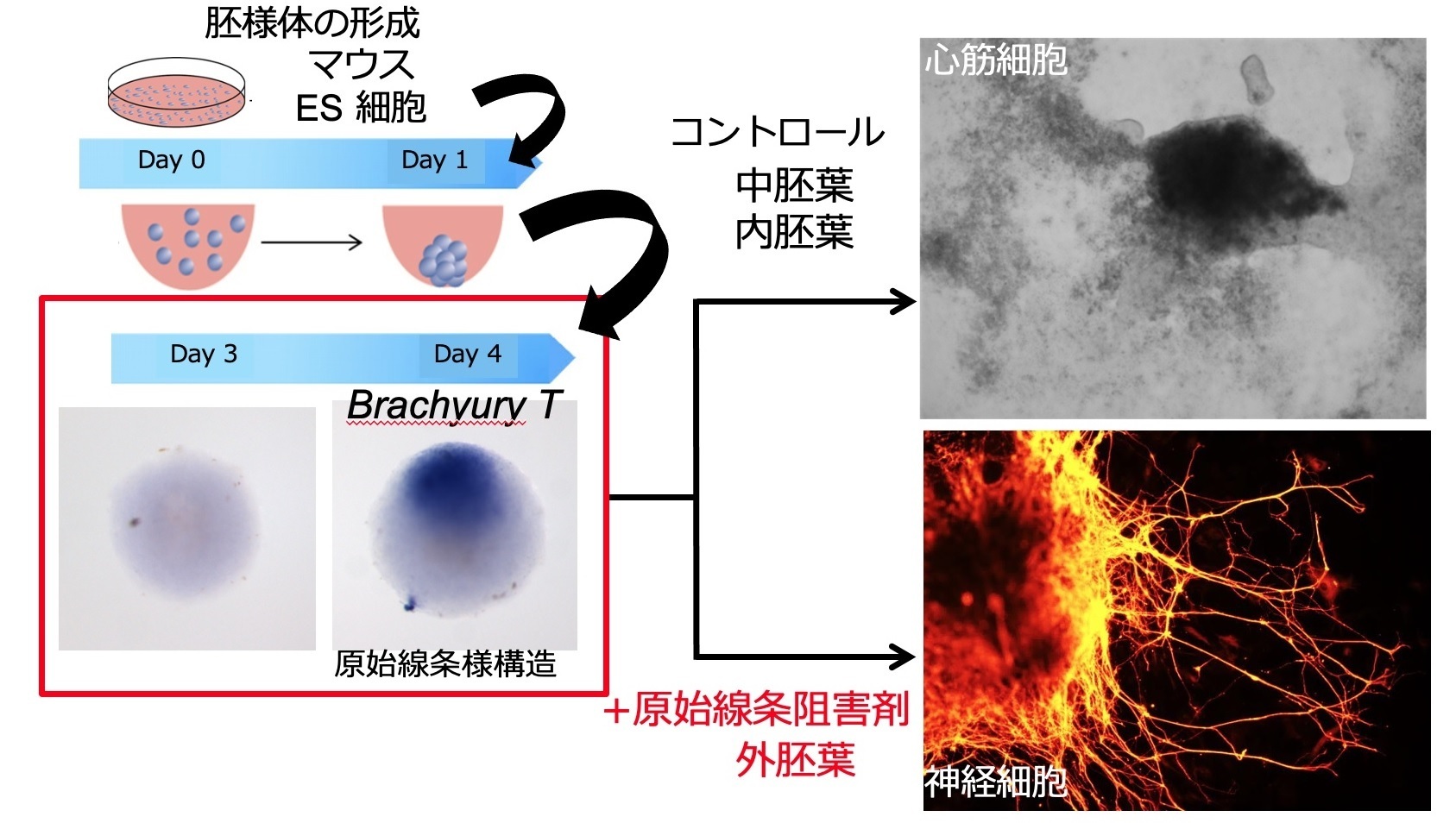

「原始線条形成制御因子としてセラミドを同定」【小藤智史 講師、仁科博史 教授】

東京医科歯科大学 難治疾患研究所 発生再生生物学分野の小藤智史講師と仁科博史教授の研究グループは、神戸大学と国立医薬品食品衛生研究所との共同研究で、心臓や筋肉などに分化する中胚葉と肝臓や膵臓などに分化する内胚葉の基になる組織である原始線条形成を制御する因子の探索を行いました。その結果、原始線条形成を制御する可能性がある812種類の遺伝子を見出しました。それら遺伝子の中で最も多い遺伝子は物質代謝制御遺伝子であった。そこで、物質代謝関連酵素に着目し、解析を進めた結果、スフィンゴ脂質であるセラミドが原始線状形成を抑制することをつきとめました。さらに、原始線条形成抑制により外胚葉からの神経分化が促進されることを見出しました。本研究は文部科学省科学研究費補助金、厚生労働科学研究費補助金、公益財団法人セコム科学技術振興財団などの支援のもとで行われたもので、その研究成果は、国際科学誌Stem Cells(ステム セルズ)に、2023年10月11日にオンライン版で発表されました。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

集中治療室(ICU)入院患者のADLとQOLの 維持・向上が期待される収納式トイレを設置

東京医科歯科大学は株式会社LIXILと共同研究を行う収納式トイレ※を、10月に稼働を開始した東京医科歯科大学病院集中治療室に設置しました。既存の高機能トイレを壁面ユニット内に収納可能としたトイレ設備で、病室の環境整備や患者の身体機能維持、ADL(日常生活動作) とQOL(生活の質)の低下を防ぐ効果が期待されます。 ※注:共同研究品につき、本製品の他施設への設置は現時点で想定しておりません。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

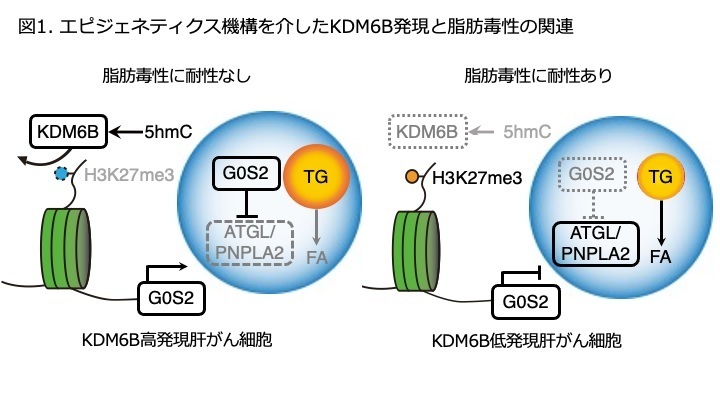

「 NAFLD関連肝がんにおける脂肪毒性への耐性獲得機序の解明 」【田中真二 教授、秋山好光 講師】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 分子腫瘍医学分野の田中真二教授、波多野恵助教、秋山好光講師、島田周助教の研究グループは、同肝胆膵外科学分野の田邉稔教授、九州大学大学院医学研究院病態制御内科学分野の小川佳宏教授などとの共同研究で、NAFLD関連肝がんにおける脂肪毒性への耐性獲得の原因が、KDM6B発現低下によることをつきとめました。この研究は文部科学省科学研究費補助金、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) 「肝炎等克服実用化研究事業」ならびに高松宮妃癌研究基金助成金などの支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、米国肝臓病学会誌Hepatology Communicationsに、2023年10月2日発表されました。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

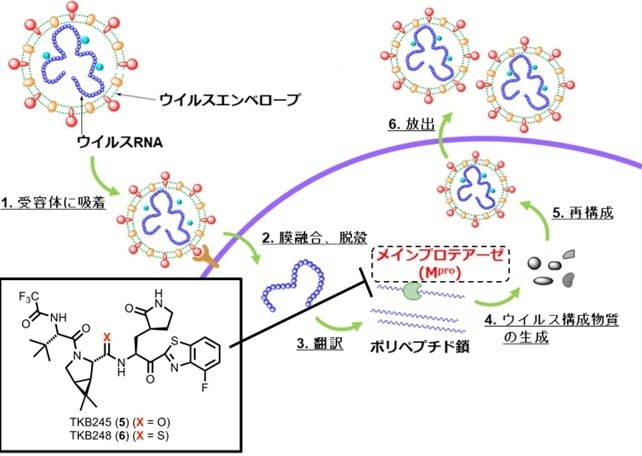

「4-フルオロベンゾチアゾール-2-カルボニル基を有するSARS-CoV-2メインプロテアーゼ阻害剤の構造活性相関研究」【玉村啓和 教授】

東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 メディシナルケミストリー分野の玉村啓和教授の研究グループは、国際医療研究センター研究所難治性ウイルス感染症研究部の満屋裕明所長グループ、NCI/NIH Experimental Retrovirology sectionの満屋裕明ヘッドグループとの共同研究で、新型コロナウイルスSARS-CoV-2の新規メインプロテアーゼ阻害剤を創製しました。この阻害剤は、オミクロン株にも有効であり、ファイザー社の薬剤Nirmatrelvirよりも約50倍高い抗SARS-CoV-2活性と優れた体内動態を有します。この研究は日本医療研究開発機構(AMED)新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業「新規SARS-CoV-2 Mpro/PLpro阻害剤の研究・開発と臨床応用」ならびに文部科学省科学研究費補助金、AMED創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業(BINDS)の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Journal of Medicinal Chemistryに、2023年9月27日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

環境報告書2023

「環境情報の提供の推進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の推進に関する法律(環境配慮促進法)」これに基づき、 環境報告書2023を作成しました。本学では、環境に配慮した活動を進め、持続可能な開発目標(SDGs)を達成し、教育・研究・医療を通して、持続可能な社会の構築に貢献する大学を目指しています。 -

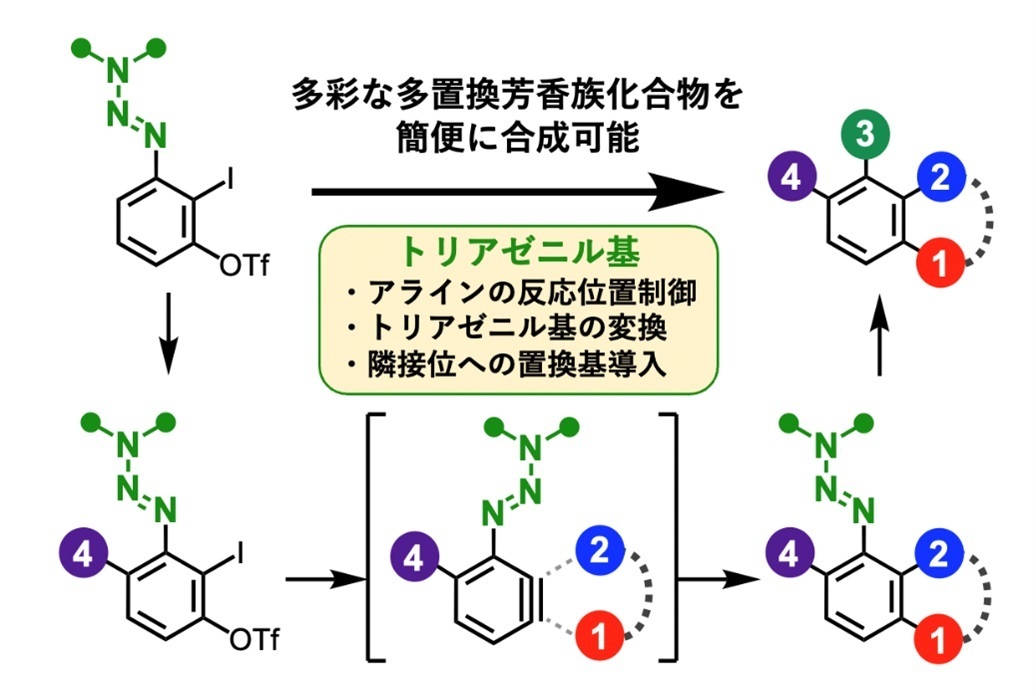

「 多彩な役割をこなすトリアゼニル基を導入したアライン前駆体の開発 」【細谷孝充 教授】

東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 生命有機化学分野の細谷孝充 教授らの研究グループは、トリアゼニル基を有するアライン前駆体を出発原料として用いる多彩な多置換ベンゼン類の簡便合成法の開発に成功しました(図1)。一般にアラインの反応で問題となる位置選択性に関して、反応点近傍にトリアゼニル基を導入した前駆体を用いることで、アライン部位において様々な反応相手と位置選択的に反応することを見出しました。トリアゼニル基は、それ自体を他の様々な官能基に変換することができるほか、トリアゼニル基の隣接位に置換基を導入することもできることから、これらの手法を組み合わせることで、今回開発したアライン前駆体から多彩な多置換ベンゼン類を簡便に合成することができます。本手法により、従来法では選択的な合成が困難であった多置換ベンゼン類の合成が可能となることから、ライフサイエンスや材料科学など幅広い分野に役立つことが期待されます。この研究は、文部科学省科学研究費補助金ならびに国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業(BINDS)等の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、2023年9月15日に、アメリカ化学会の有機化学専門誌Organic Lettersのオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

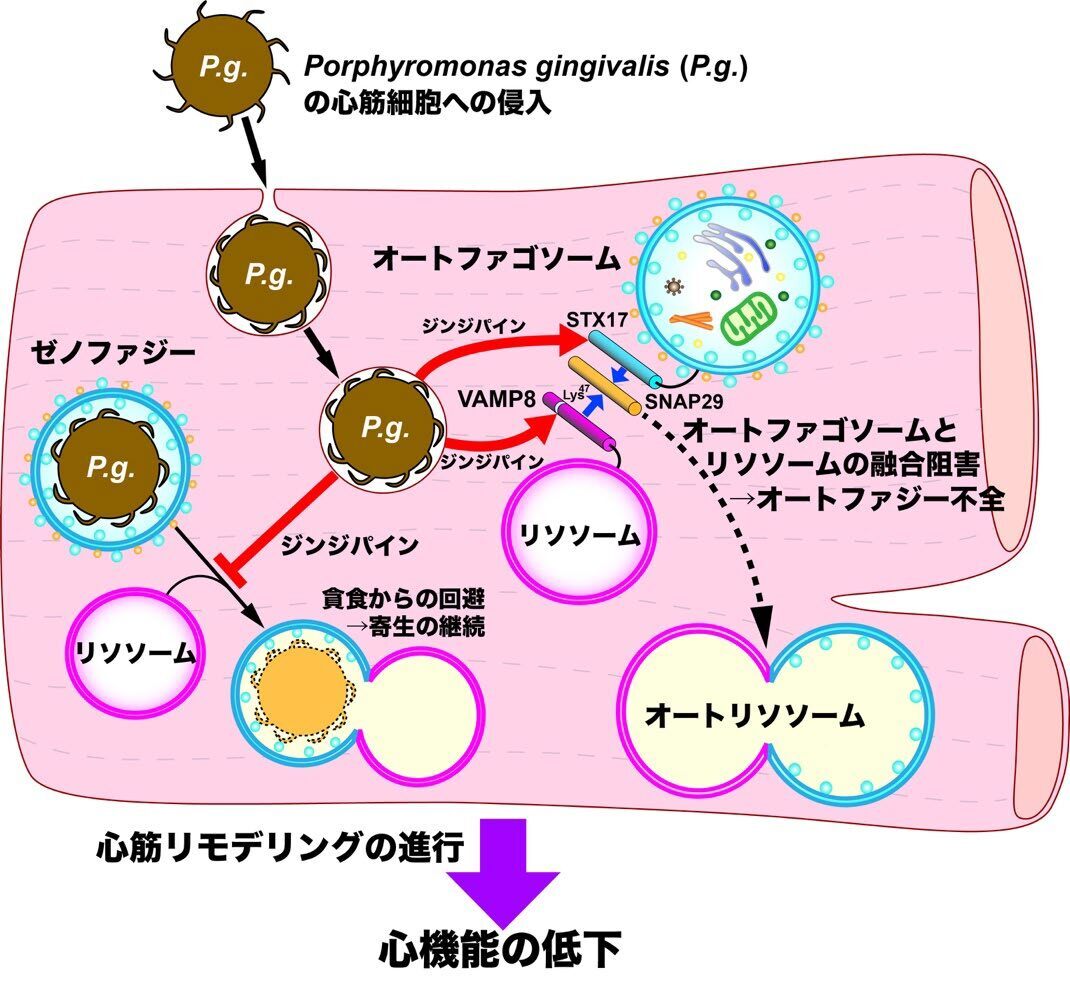

「 歯周病原細菌Porphyromonas gingivalisがオートファジーを抑制することにより心筋梗塞後リモデリングの悪化を促進する分子メカニズムを解明 」【前嶋康浩 准教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 循環制御内科学分野の前嶋康浩准教授と渡辺由佳非常勤講師(日本学術振興会特別研究員RPD)の研究グループは、歯周病原細菌P.g.から放出されるプロテアーゼであるジンジパインがオートファゴソームとリソソームの融合に必須の分子VAMP8の分解を介してオートファジーを抑制することにより、心筋梗塞後のリモデリング悪化作用を発揮していることを発見しました。この研究は、文部科学省科学研究費補助金、MSD生命科学財団の支援のもと行われたもので、その研究成果は、国際科学誌International Journal of Oral Scienceに、2023年9月18日にオンライン版で発表されました。 詳細については、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

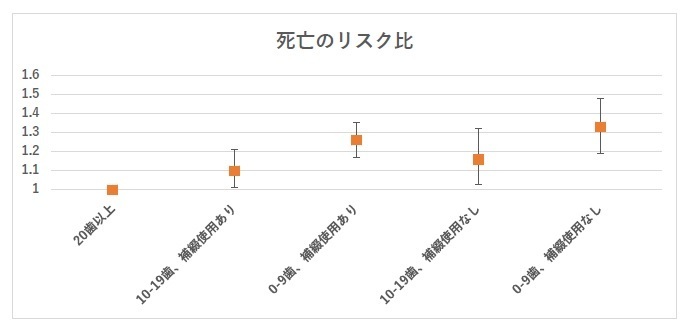

「口腔の健康と健康状態・ウェルビーイングとの関連の網羅的な検証研究」【木野志保 講師】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 健康推進歯学分野の木野志保講師と相田潤教授の研究グループは、東北大学、千葉大学、ボストン大学、国立保健医療科学院の研究者と共同し、アウトカムワイド・アプローチを用いて、2013年の口腔の健康と2019年の35の健康やウェルビーイングの指標との関連を同時に網羅的に検証しました。その結果、さまざまな健康状態やウェルビーイングの指標の中で、口腔の健康状態と死亡が最も頑健な関連性を示すことが明らかになりました。口腔の健康を増進すること、また歯を失っても歯科補綴治療でこれを回復することによって、死亡率、身体的機能障害リスクの低減、知的能力の維持、外出頻度、食生活の維持に寄与する可能性があることが示唆されました。この研究成果はJournal of Prosthodontic Researchにて、2023年8月11日にオンライン版で発表されています。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

「ChatGPTが示す自己診断の信頼性の問題点とその改善法」【藤田浩二 教授】

東京医科歯科大学 統合イノベーション機構 オープンイノベーションセンター 医療デザイン部門の藤田浩二教授と大学院医歯学総合研究科 整形外科学の黒岩智之医師の研究グループは、代表的な生成AI※1であるChatGPT※2を用いた自己診断において、5日に渡り同じ質問を繰り返すことで、疾患によって正答率や再現性にばらつきがあり、特に広範囲に症状を生じる疾患において正答率および再現性ともに低いことを示しました。また質問の仕方次第でその正答率が変化することを見出し、どのような質問の仕方がChatGPTによる自己診断の信頼性を高めるかを提示しました。その研究成果は、国際科学誌Journal of Medical Internet Research(ジャーナルオブメディカルインターネットリサーチ)に、2023年9月15日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 ※1生成AI: Generative AIの訳語。従来のAIと異なり、非構造化学習データを元に、新しい情報・コンテンツを生み出すことができるAIのこと。 ※2ChatGPT: OpeAI社が2022年11月に公開したAIチャットボット。高度な自然言語処理技術により、人間のような自然な回答をすることで耳目を集めた。代表的な生成AIの1つ。 -

「高齢生活保護受給者の歯科受診率は受給していない者よりも低い」【木野志保 講師】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 健康推進歯学分野の木野志保講師と相田潤教授の研究グループは、京都大学、大阪医科薬科大学との共同研究で、生活保護受給者は治療および予防のための歯科受診率が受給していない者に比べて低いことを明らかにしました。今後の研究では、生活保護受給者が歯科受診する際の経済的要因以外の障壁を明らかにする必要があることが示唆されました。本研究成果は、国際科学誌Community Dentistry and Oral Epidemiologyにて、2023年8月9日にオンライン版で発表されています。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

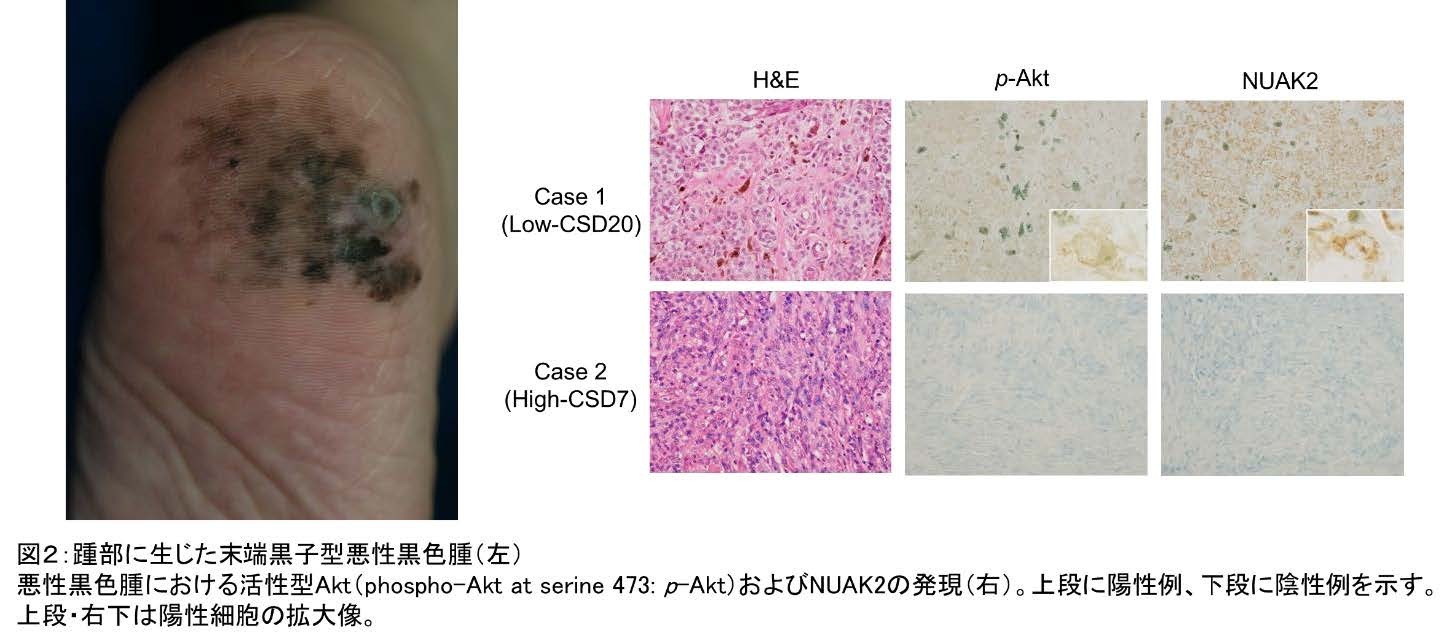

「 活性型Aktは悪性黒色腫の再発に強く関与する 」【並木剛准教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 皮膚科学分野の並木 剛准教授、野嶋浩平大学院生、沖山奈緒子教授らの研究グループは、形成・再建外科学分野の森 弘樹教授、顎顔面外科学分野の佐々木好幸准教授、山形大学、大阪大学、埼玉県立がんセンター、国立がん研究センター中央病院との共同研究で、活性型Akt※1の発現が末端黒子型※2悪性黒色腫※3の再発に強く関与することをつきとめました。この研究は、文部科学省科学研究費補助金ならびに日本研究皮膚科学会フェローシップ資生堂賞・東京医科歯科大学難治疾患共同研究拠点・リディアオリリー記念ピアス皮膚科学振興財団・上原記念生命科学財団の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Pigment Cell & Melanoma Researchに、2023年8月18日で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 ※1Akt:Protein Kinase B (PKB)としても知られるセリン/スレオニンキナーゼであり、代謝・増殖・生存など細胞機能に重要な多様なプロセスに働く。がん発症全般にとっても重要な遺伝子として知られており、Aktの異常により細胞の増殖や生存の関する制御機構に異常を生じることでがん発症に働くとされている。 ※2末端黒子型:従来から皮膚に生じる悪性黒色腫は表在拡大型・結節型・悪性黒子型・末端黒子型の4型に分類されることが多く、他に粘膜部より生じる悪性黒色腫や眼球に生じる悪性黒色腫などもある。末端黒子型は手掌や足底に生じる悪性黒色腫で、俗に言われる「手や足の裏のホクロのがん」のことを専門用語で指す。日本人に生じる悪性黒色腫の約半数は末端黒子型になる。 ※3悪性黒色腫:「ホクロのがん」と言われる皮膚の色を作り出す色素細胞より生じてくるがんである。治療が難しく他のがんと比較しても予後が悪いと考えられているが、近年の免疫療法の発達により徐々に予後の改善が進んでいる。病型別の遺伝子異常の解明も進むことでそれぞれの遺伝子異常をターゲットとした新規治療開発も進んでおり、表在拡大型ではBRAF遺伝子の異常をターゲットとした分子標的治療がすでに実用化されている。 -

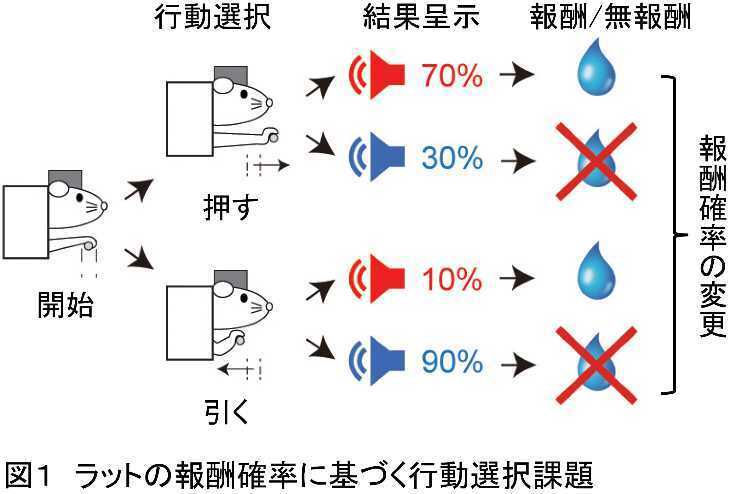

「 最近の成功を活かして適切な行動を選択する脳の仕組みを解明 」【アライン・リオス助教 礒村宜和教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 細胞生理学分野のアライン・リオス助教、平理一郎准教授、礒村宜和教授の研究グループは、京都大学、福島県立医科大学、アルベルト・アインシュタイン医科大学、愛知医科大学、自然科学研究機構 生理学研究所、玉川大学グループとのラットを用いた共同研究で、最近の成功経験が大脳基底核の黒質や線条体の神経細胞の行動に関わる活動を広範に増強することをつきとめました。この研究は、日本医療研究開発機構「脳とこころの研究推進プログラム(革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト)」、科学技術振興機構、文部科学省科学研究費補助金などの支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Communications Biology(コミュニケーションズ バイオロジー)に、2023年9月6日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

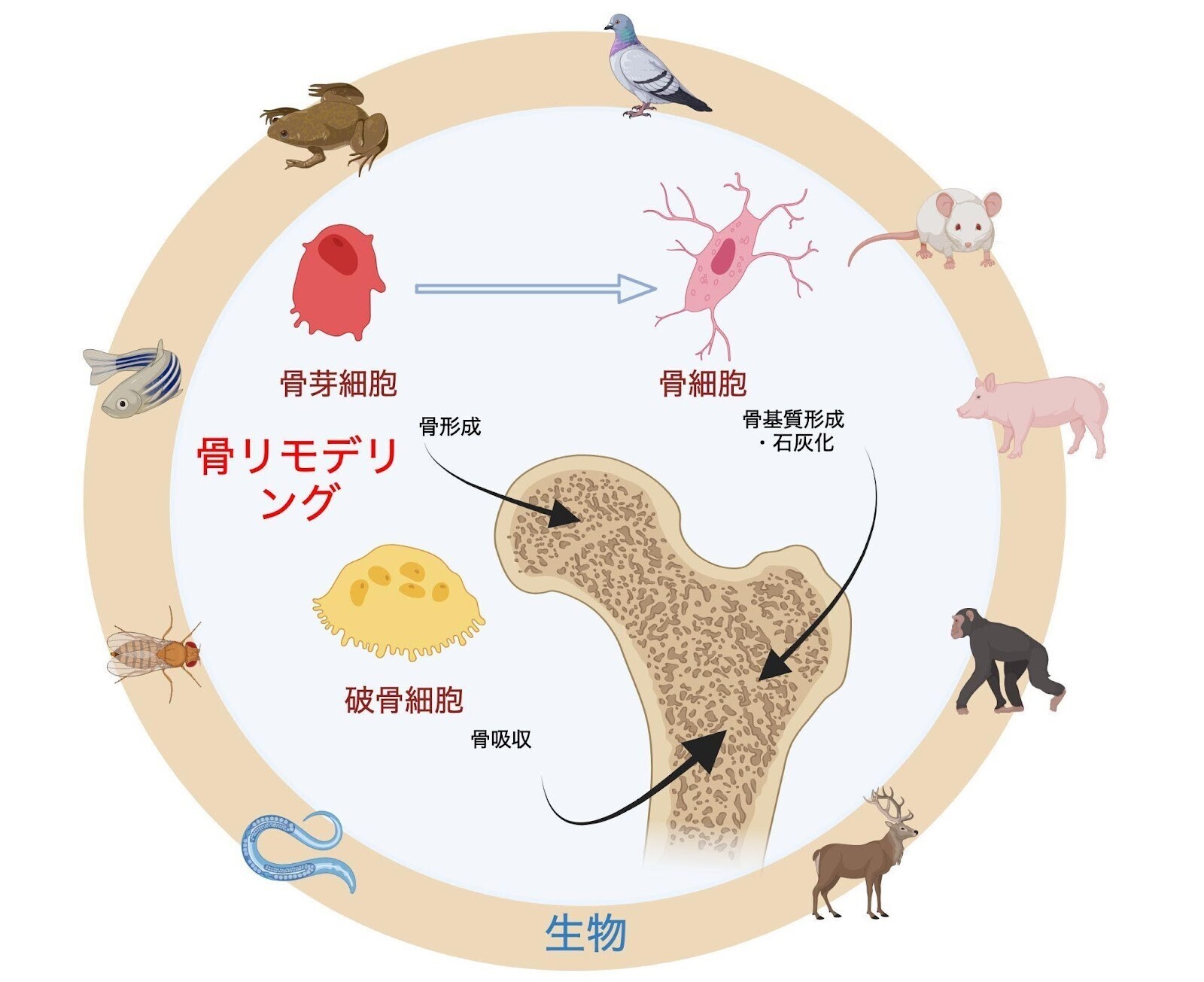

「生物進化の観点からみる骨再生と骨粗鬆症」【中村美穂 非常勤講師】

東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 無機材料分野の中村美穂非常勤講師らの研究グループは、トゥルク大学(フィンランド)、ルビラ イ ビルジリ大学(スペイン)のPere Puigbò博士の研究グループとの国際共同研究で、骨マトリックス非コラーゲン性タンパク質についてのデータベースを構築しました。この研究は文部科学省科学研究費補助金ならびにSigrid Jusélius Foundation の支援のもとで行われたもので、その成果は、Bone Researchに、2023年8月15日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

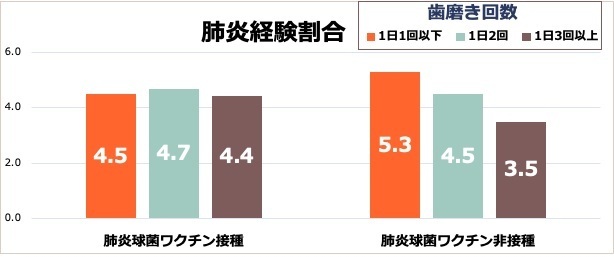

「歯みがきが一部の高齢者の肺炎の発症を減少させる可能性」【相田潤 教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 健康推進歯学分野の相田潤教授、井上裕子特任研究員の研究グループは、東北大学、新潟大学、JAGESグループとの共同研究で、高齢者の人々が家庭で日常的に行う歯みがきが肺炎予防に効果があることを明らかにしました。この研究は文部科学省科学研究費補助金ならびに厚生労働科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌The Journals of Gerontology Series Aに、2023年7月10日に紙面で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。