取組事例一覧

東京医科歯科大学SDGs推進宣言(2021年6月)の下、大学全体でSDGs達成に向けた取組みを推進しています。

国立大学法人東京医科歯科大学のSDGs目標として、本学の使命である教育・研究・医療を念頭に、目標3(健康と福祉)をメインに

目標4(教育)、目標9(産業と技術基盤)を挙げていますが、本学では、この3つの目標に限らずにSDGsに向けた取組みを幅広く行っています。詳細は各取組のページをご覧ください。

-

クラウドファンディング:ネパール農村部の子どもたちに学びの楽しさを知ってもらいたい!

2015年のネパール大地震、2020年に始まった新型コロナウイルス感染症拡大により、山間部の小学校で多くの児童が教育を中断している状況が深刻化しています。ネパールの農村地域に住む子供たちに教育、健康、権利について働きかけ、彼らに学ぶことの楽しさを伝えることを目的とし活動します。具体的には、信頼できる地元の団体と契約し、3年間に分けてネパールの4つの小学校でヘルスキャンプ(無医村での医療者による巡回検診)やキッズクラブの補助、歯科衛生や応急処置を含む健康教育の講義の開催と同時に、文房具や本、スポーツ用品などの提供を行います。 -

地球環境にやさしいアイデアコンテスト

地球環境に配慮し、省エネ・省資源につながる事業・アイデアを広く教職員、学生から募集し、「地球環境にやさしいアイデアコンテスト」を実施しました。 12件の応募の中から、2022年金賞を受賞した企画は「インフォードコンセント(IC)用紙のデジタル化」です。応募企画の中から、順次実施に向けて検討を進めております。 コンテストを通じ、一人ひとりが限りある地球資源の有効活用を身近なところから考え取り組むきっかけになることを願っています。 -

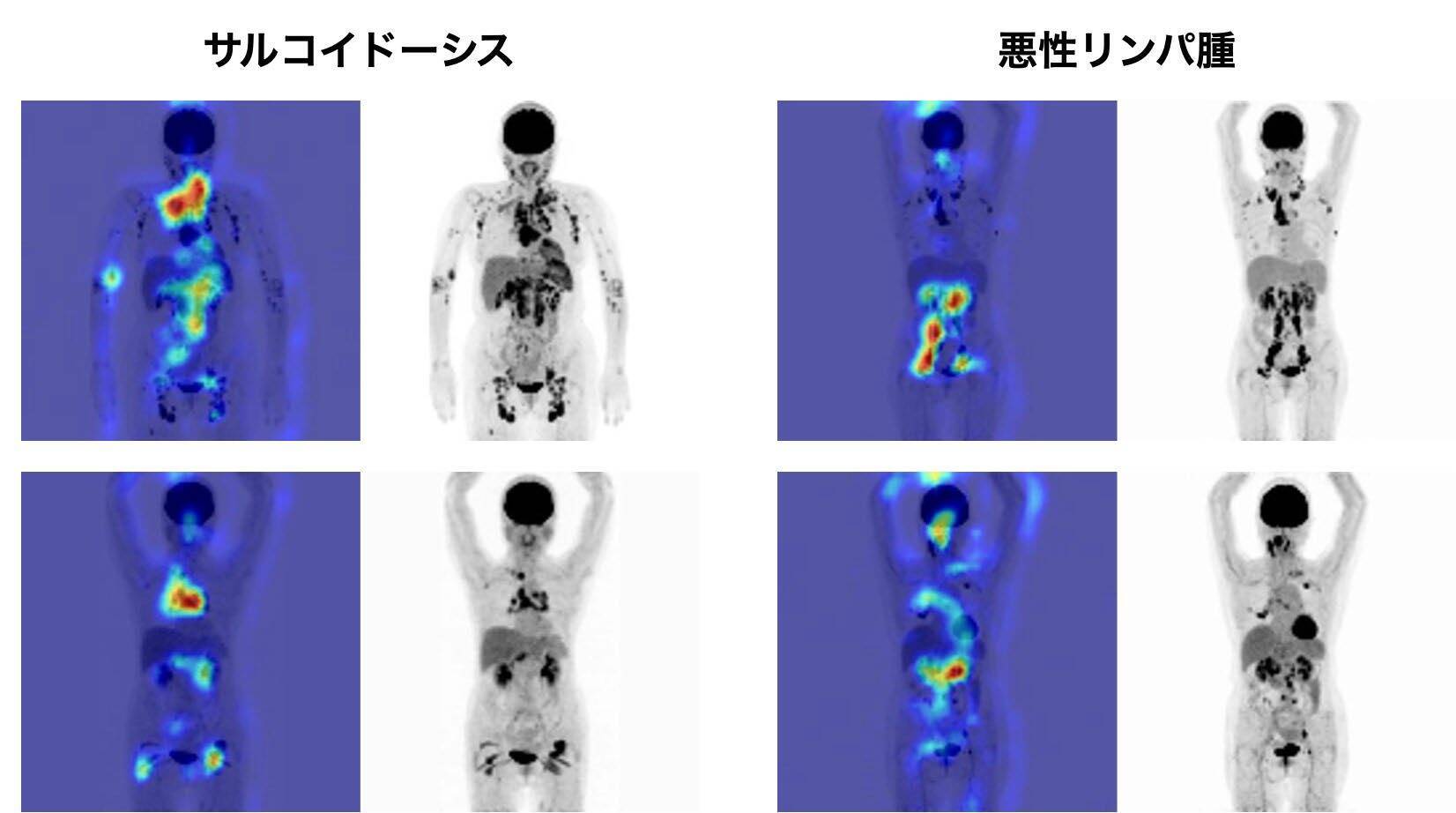

「 サルコイドーシスと悪性リンパ腫を鑑別するAIモデルを開発 」【宮崎 泰成 教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 統合呼吸器病学分野の宮崎泰成教授と青木光特任助教の研究グループは、同放射線診断学分野、同血液内科分野、同M &Dデータ科学センター生物統計学分野と共同で、サルコイドーシス56例、悪性リンパ腫62例の18F-FDG PET/CT※1のMIP画像を用いた深層機械学習モデルを開発しました。その研究成果は、国際科学誌European Radiologyに、2023年8月3日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

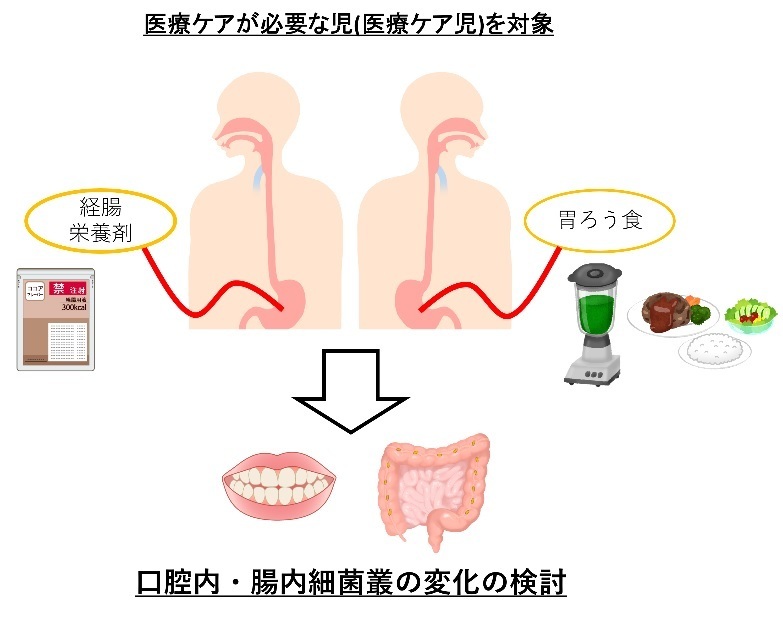

「手作りの胃ろう食が小児の腸内細菌叢と口腔内細菌叢の組成に寄与する」【片桐さやか 准教授、芝多佳彦 助教、吉見佳那子 助教】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 歯周病分野の片桐さやか准教授、大杉勇人助教、同分野助教/ハーバード大学歯学部 口腔内科・感染・免疫学分野 歯周病学講座の芝多佳彦客員助教、摂食嚥下リハビリテーション学分野の吉見佳那子助教、中川量晴准教授、戸原玄教授の研究グループは、胃ろう食の有用性を細菌学的な観点から証明しました。この研究は文部科学省科学研究費補助金ならびにロッテ財団奨励研究助成の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Frontiers in microbiologyに、2023年8月23日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

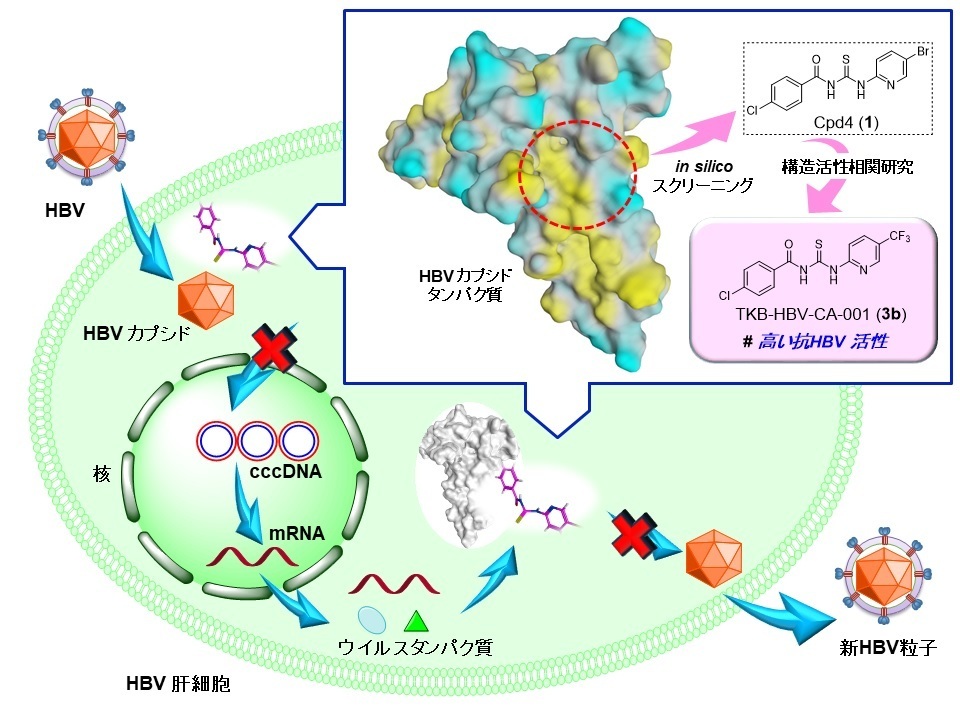

「HBVカプシドタンパク質をターゲットとした抗HBV剤の創製」【玉村啓和 教授】

東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 メディシナルケミストリー分野の玉村啓和教授の研究グループは、熊本大学大学院生命科学研究部血液・膠原病・感染症内科学講座の松岡雅雄教授(現生命科学研究部シニア教授)、天野将之特任助教(現ヒトレトロウイルス学共同研究センター臨床レトロウイルス学分野)との共同研究で、HBVの複製サイクルを阻害する新規の抗HBV化合物を創製しました。この研究は日本学術振興会科学研究費補助金、AMED創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業(BINDS)の支援のもとで行われたもので、その研究成果は、国際科学誌RSC Medicinal Chemistryに、2023年8月24日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

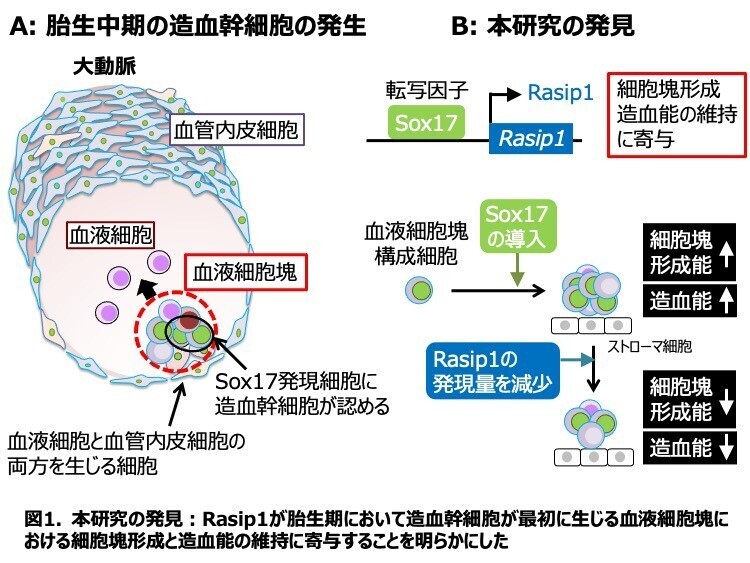

「胎生期の造血幹細胞の増殖・維持に寄与する新規遺伝子の同定」【田賀哲也 教授】

東京医科歯科大学 難治疾患研究所 幹細胞制御分野 メリグ ゲレル大学院生、田賀哲也教授と中村学園大学 栄養科学部 栄養科学科 信久幾夫教授(東京医科歯科大学 非常勤講師併任)の研究グループは、東京医科歯科大学 実験動物センター、東京大学医科学研究所および農学生命科学研究科、京都大学iPS細胞研究所との共同研究で、胎生期に初めて造血幹細胞が出現する時期の造血幹細胞※1の維持に関与する転写因子Sox17の新たな分子機構として、Ras interacting protein 1 (Rasip1)遺伝子の発現制御領域に直接作用し発現を誘導することが、造血能維持に必要であることを突き止めました。この研究は文部科学省科学研究費補助金ならびに難治疾患共同研究拠点経費の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Inflammation and Regeneration(インフラメーション アンド リジェネレーション)に、2023年8月8日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 ※1造血幹細胞 赤血球、白血球、血小板などの全ての血液細胞を生み出す能力(多分化能)と、自身が枯渇しないように複製する能力(自己複製能)を合わせ持つ細胞です。生体では、骨の中の骨髄に存在します。 -

「PARK22 遺伝子変異によるパーキンソン病の発症メカニズムの解明」【清水重臣 教授、鳥居 暁 プロジェクト准教授】

東京医科歯科大学・難治疾患研究所・病態細胞生物分野の鳥居 暁プロジェクト准教授、清水 重臣教授、順天堂大学大学院医学研究科神経学の佐藤 栄人先任准教授、服部 信孝教授の研究グループは、PARK22/CHCHD2変異によるパーキンソン病の発症メカニズムを明らかにしました。この研究は文部科学省科学研究費補助金、日本医療研究開発機構などの支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌EMBO Molecular Medicineに、2023年8月14日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組みに関するURLよりご覧ください。 -

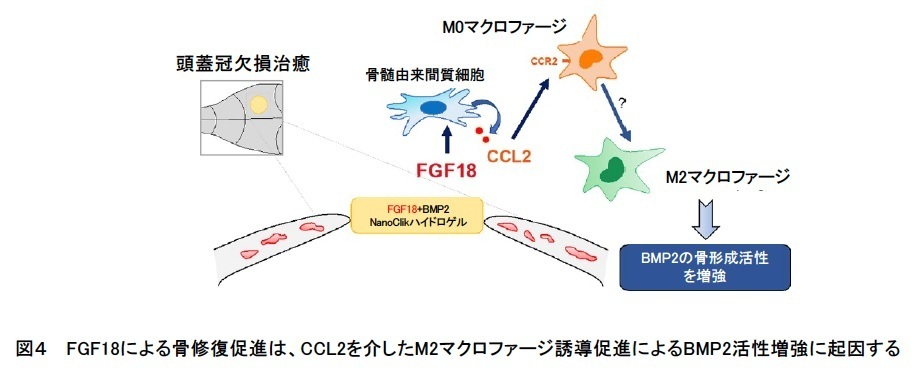

「FGF18がマクロファージを介して骨修復を増強するメカニズムを発見」【井関祥子 教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 分子発生学分野のNAMANGKALAKUL Worachat(ナマンカラクル ウォラチャット)大学院生(研究当時)、JIN Chengxue大学院生、吉本由紀講師、井関祥子教授らの研究グループは、分子免疫学分野の永井重徳准教授、分子細胞機能学分野の中濵健一准教授、分子情報伝達学分野の中島友紀教授、東京理科大学、京都大学、順天堂大学との共同研究で、FGF18の新たな機能として、間葉系細胞のケモカインCCL2産生を促してM2マクロファージを誘導することで、骨修復を促進することをつきとめました。この研究は文部科学省科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Journal of Tissue Engineeringに、2023年7月26日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

(教養部)子ども自然科学公開講座 ―科学の世界をのぞいてみよう!―

国立大学法人東京医科歯科大学教養部(千葉県市川市国府台)では、近年の理科離れを少しでも改善するため、小学・中学・高校生に自然科学の面白さを体験してもらうために、公開講座を毎年開催しています。2023年度は、4年ぶりに対面開催として、8月3日(木)【中2~高1】、4日(金)【小4~小6】、7日(月)【小1~小3】及び保護者を招き、盛況に行われました。講座に参加した児童・学生及び保護者からは、この講座を受けて「楽しかった」、「前より理科が好きになった」、「学校では経験できない学習や実験などができ、よい経験となった」、「講座が魅力的で子どもたちにとって貴重な機会となった。また参加したい」等のコメントがあり、大変好評でした。 -

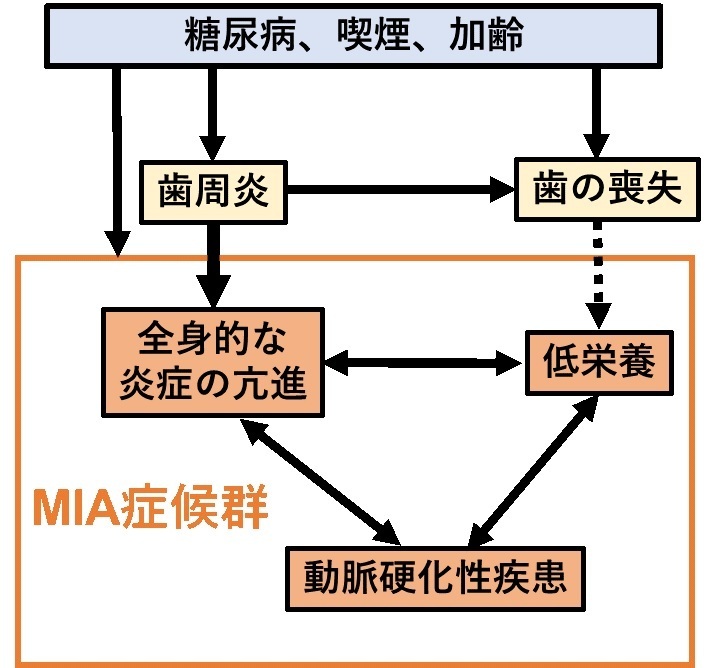

人工透析患者の死亡リスクを高めるMIA症候群に歯周炎が関与している可能性【水谷幸嗣 講師、三上理沙子 助教】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 歯周病分野の三上理沙子助教、水谷幸嗣講師、岩田隆紀教授、順天堂大学 腎臓内科学講座の合田朋仁准教授の研究グループは、埼友草加病院、神奈川歯科大学との共同研究で、人工透析を受けられている末期腎不全の患者さんにおいて、歯周炎がMalnutrition-inflammation-atherosclerosis(MIA)症候群と呼ばれる、生命予後の大きなリスクファクターとなる病態に関与していることを明らかにしました。この研究の一部は日本学術振興会科学研究費助成(20K18497、19K10125、20K08617)、三島海雲記念財団、8020推進財団(採択番号:22-2-08)の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Scientific Reports(サイエンティフィックレポーツ)に、2023年7月21日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLをご覧ください。 -

「 脂肪酸代謝を介した脳の修復メカニズムを発見 」【七田 崇 教授】

東京医科歯科大学 難治疾患研究所 神経炎症修復学分野の中村 朱里大学院生、酒井 誠一郎助教、七田 崇教授らと、東京大学大学院医学系研究科の村上誠教授らの研究グループは、東京都医学総合研究所、慶應義塾大学との共同研究で、脳梗塞後に産生される脂肪酸代謝物が脳梗塞巣周辺部に生き残った神経細胞に作用してシトルリン化酵素PADI4の発現を誘導し、PADI4によるヒストンタンパク質がシトルリン化されることによって神経修復で働く遺伝子の発現が増加する新たな神経修復メカニズムを発見しました(図1)。また、PADI4の発現を誘導する神経修復性の脂質を脳梗塞モデルマウスに投与すると、脳梗塞後の神経症状が改善されることを示しました。この研究は、日本医療研究開発機構(AMED)の革新的先端研究開発支援事業AMED-CREST「生体組織の適応・修復機構の時空間的解析による生命現象の理解と医療技術シーズの創出」およびAMED-PRIME「画期的医薬品等の創出をめざす脂質の生理活性と機能の解明」、文部科学省科学研究費補助金、東レ科学振興会、武田科学振興財団、上原記念生命科学財団、MSD生命科学財団、千里ライフサイエンス振興財団、小野医学研究財団の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Neuronに、2023年7月24日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

「 成人における睡眠の質改善を目的とした抱き枕型通信メディアを用いた呼吸法の効果 」 【藤原武男 教授、土井理美 助教】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 国際健康推進医学分野の藤原武男教授と政策科学分野の土井理美助教の研究グループは、株式会社 国際電気通信基礎技術研究所との共同研究で、抱き枕型通信メディア「ハグビー®」を用いた就寝前の3分間の呼吸法によって、成人の睡眠の質が改善されることを明らかにしました。この研究は革新的自殺研究推進プログラム委託研究(令和3年度)の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Sleep and Breathingに、2023年7月10日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

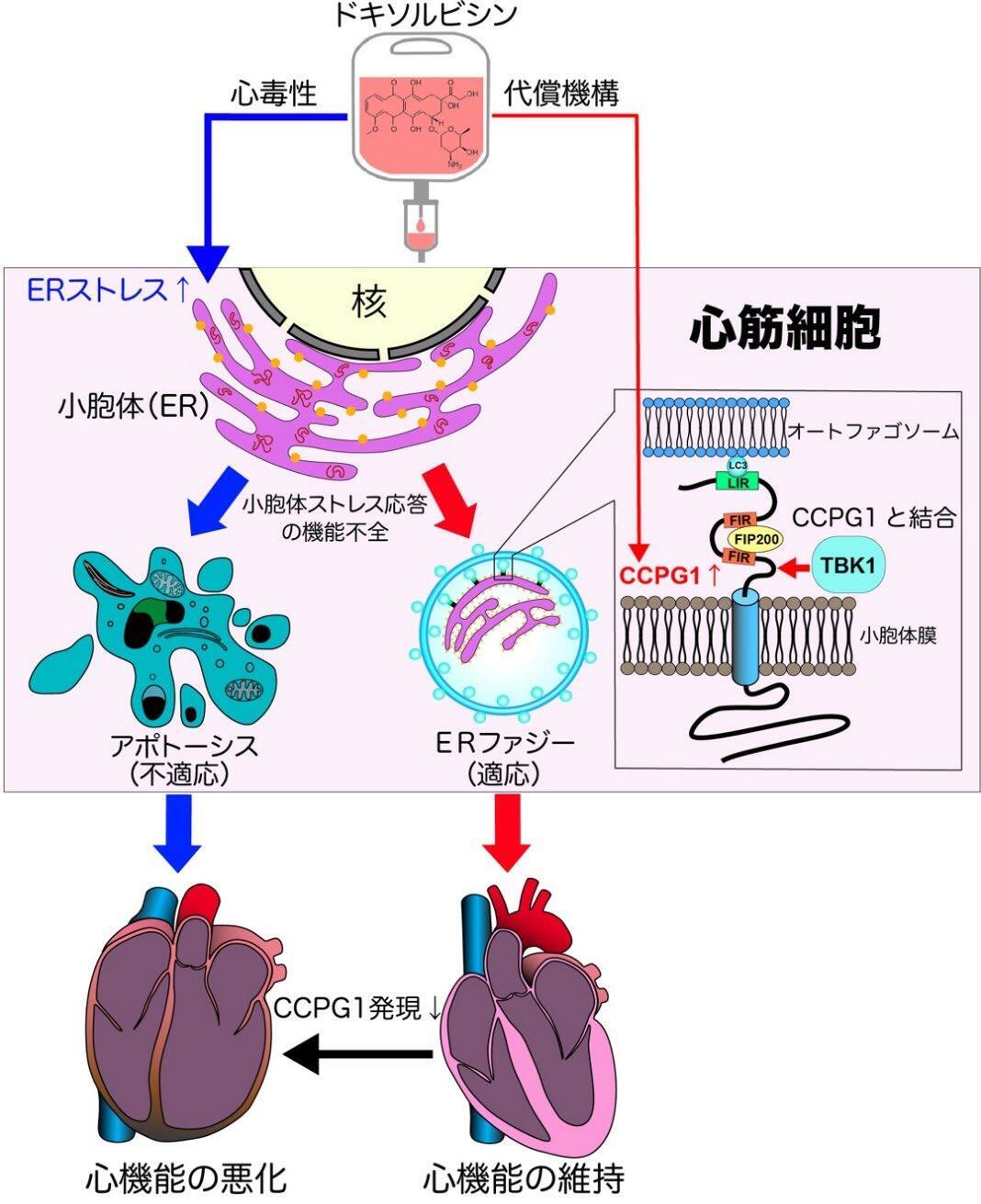

「 アントラサイクリン誘発性心筋症に対する小胞体選択的オートファジーの心保護作用を解明 」 【前嶋康浩 准教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 循環制御内科学分野の前嶋康浩准教授、中釜瞬大学院生、笹野哲郎教授らの研究グループは、CCPG1を介した小胞体選択的オートファジーの誘導機構がアントラサイクリン誘発性心筋症に対する保護的作用を発揮していることを発見しました。この研究は、文部科学省科学研究費補助金ならびに国立研究開発法人科学技術振興機構の支援のもと、日本べーリンガーインゲルハイム株式会社と東京医科歯科大学の共同研究として行われたもので、その研究成果は、国際科学誌JACC: CardioOncologyに、2023年7月11日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

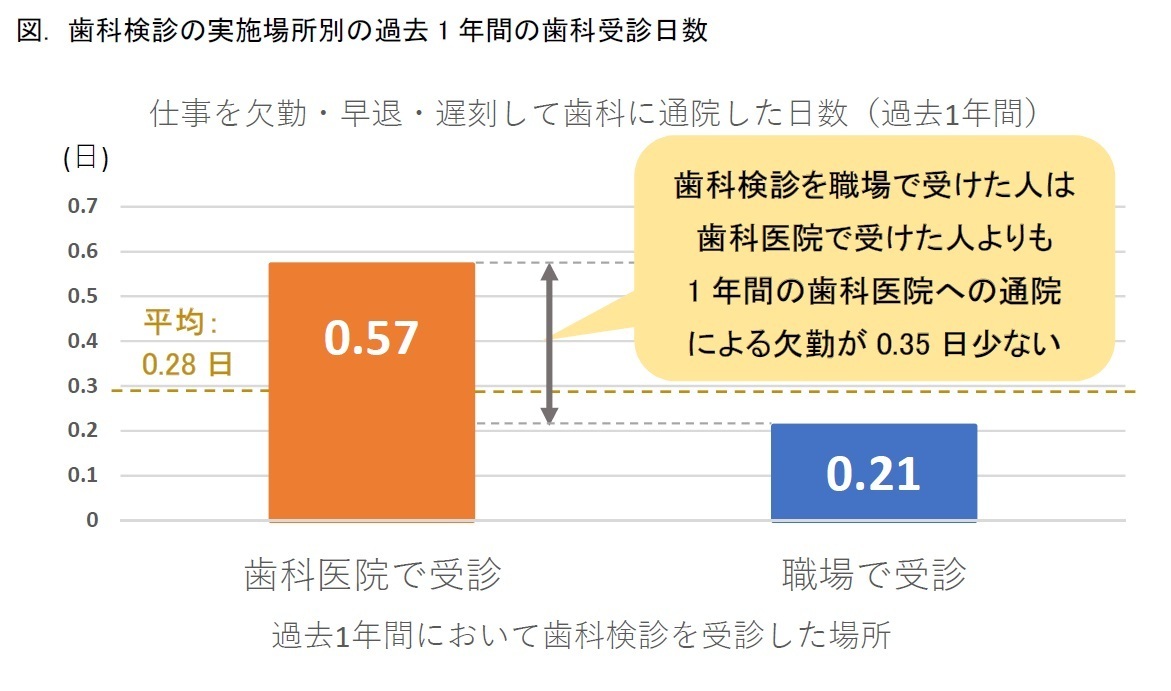

「 職場で歯科検診を受けた労働者は歯科受診による欠勤が少ない傾向 」【財津崇 助教】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 健康推進歯学分野の増子紗代大学院生、財津崇助教、相田潤教授の研究グループは、職場における歯科検診が歯科受診による欠勤日数の減少と関連することを明らかにしました。この研究の一部は日本学術振興会科学研究費助成(20K10245)、厚生労働行政推進調査事業費補助金(21FA1301,22FA1010)、労災疾病臨床研究補助金(170501-01)の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際産業衛生誌Journal of Occupational Health(ジャーナルオブオキュペーショナルヘルス)に、2023年6月24日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

「 研修開始時点での抑うつ症状を緩和する非認知スキルの解明 」 【赤石雄 助教、山脇正永 教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 臨床医学教育開発学分野の赤石雄助教、山脇正永教授と国際健康推進医学分野の那波伸敏准教授の研究グループは、新型コロナウイルス流行下と研修開始時点という高い心的負荷がかかる時期においても、初期研修医のGrit※1が高いことは、抑うつ症状の発生を予防することをつきとめました。この研究は文科省「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」の一部支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌medical education onlineに、2023年6月21日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 ※1 Grit アンジェラ・ダックワースによって提唱された“やりぬく力”という非認知能力の一つです。各方面の成功に大きく貢献していることが報告されおり、近年注目を集めています。12項目の質問で構成されています。 -

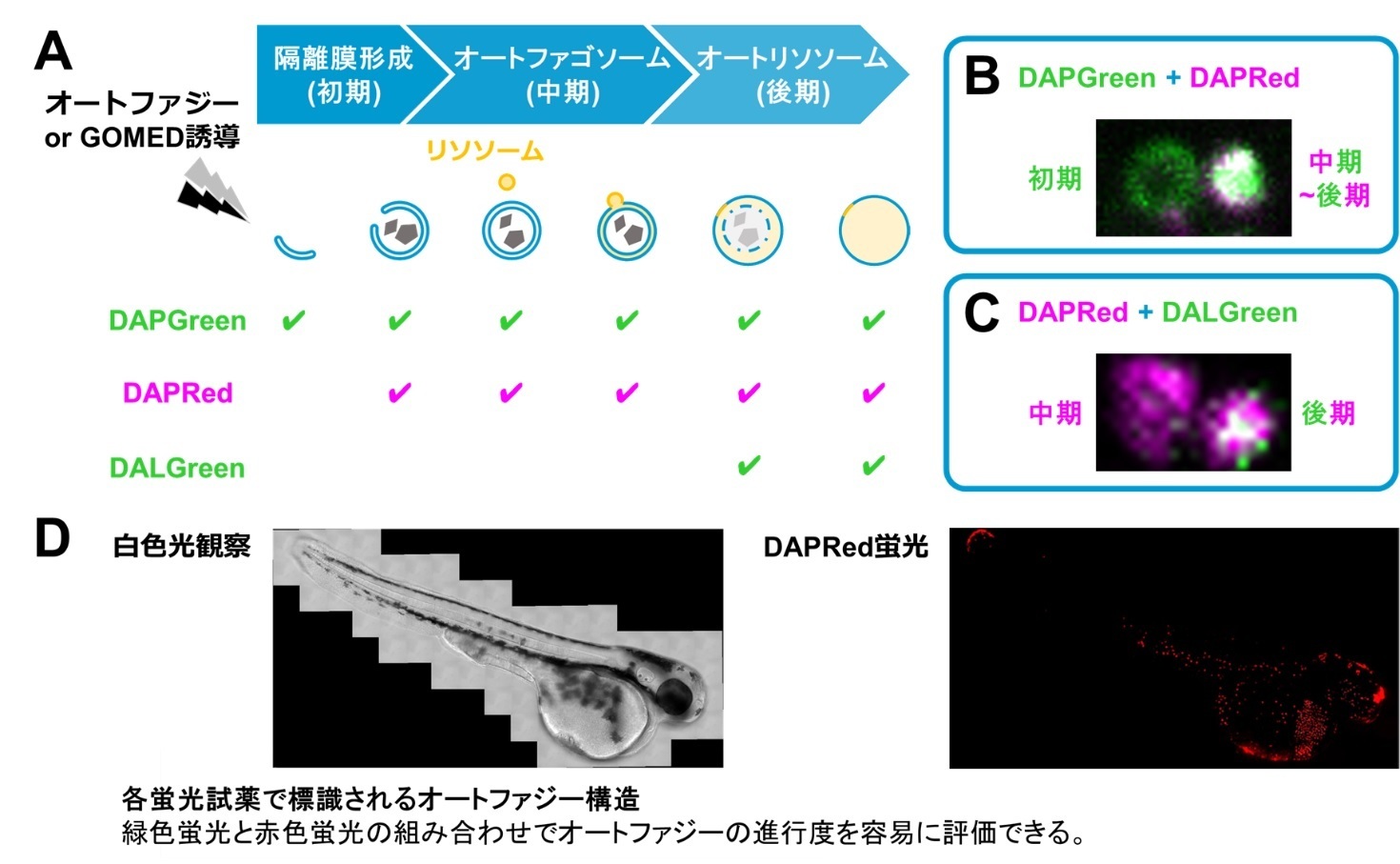

「 オートファジー活性測定が可能な蛍光試薬の開発 」【清水重臣 教授】

東京医科歯科大学 難治疾患研究所 病態細胞生物学分野の桜井一助教と清水重臣教授の研究グループは、オートファジー進行度を可視化できる蛍光試薬を、株式会社同仁化学研究所の岩下秀文研究員、石山宗孝試薬開発本部長との産学連携研究によって開発いたしました。また、開発した試薬は、通常のオートファジーの他に、ゴルジ体を利用してタンパク質分解を行うGolgi-membrane associated degradation (GOMED)も標識することを明らかにしました。これまでオートファジーやGOMEDの進行度を可視化するためには遺伝子導入が必須でしたが、本研究の成果により生体負荷の少ない手法での評価が可能になりました。また、培養細胞のみならずゼブラフィッシュにおいてもオートファジーを認識できることを見出し、今後の生体への応用が期待されます。この研究は文部科学省科学研究費補助金ならびに日本医療研究開発機構(AMED)の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌iScience(アイサイエンス)に、2023年6月27日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 -

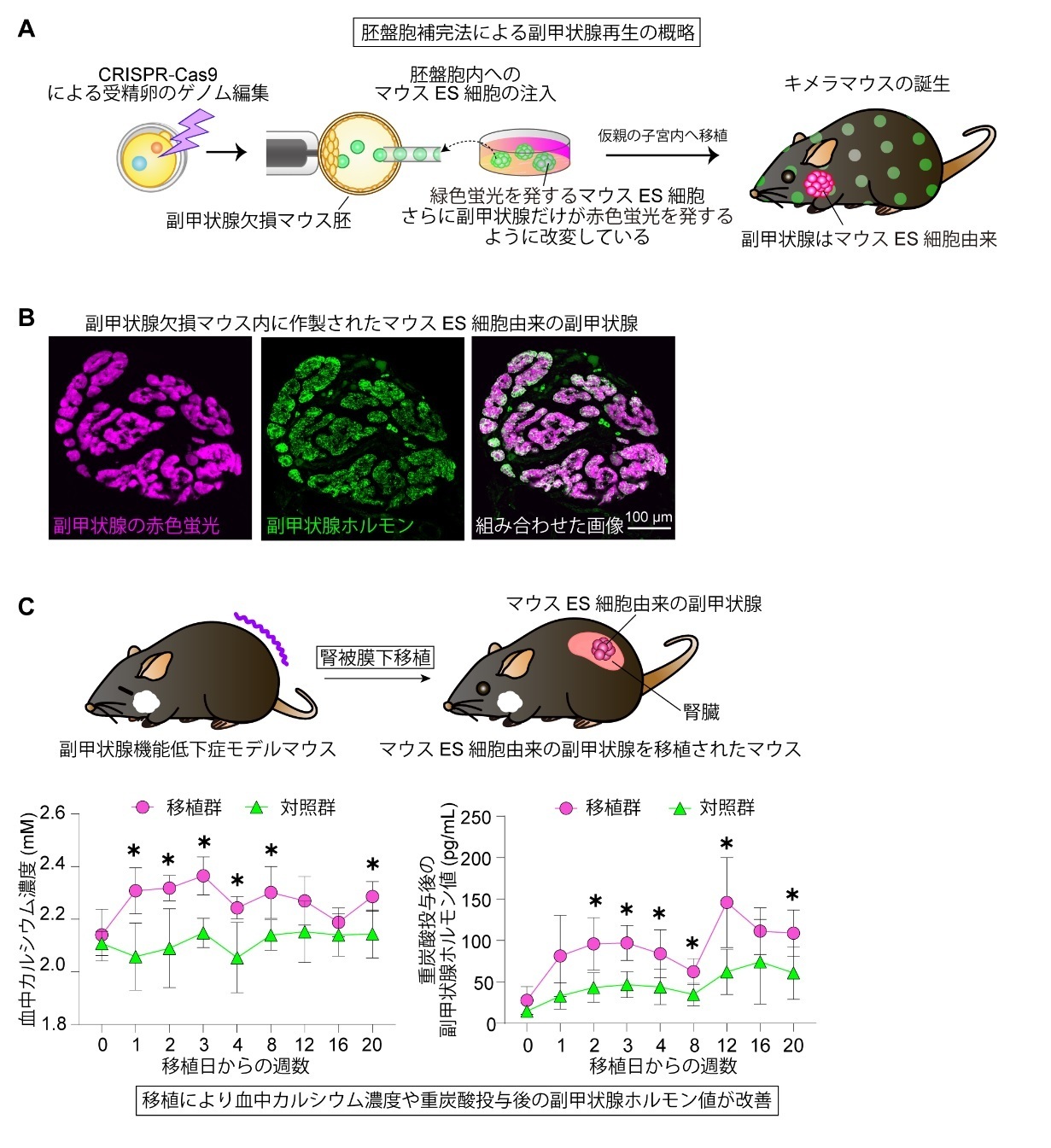

「 胚盤胞補完法を用いた機能的な副甲状腺再生 」【中内啓光 特別栄誉教授】

東京医科歯科大学 高等研究院 卓越研究部門 幹細胞治療研究室の中内啓光特別栄誉教授、水谷英二連携研究員、加納麻弓子連携研究員の研究グループは、筑波大学、聖マリアンナ医科大学との共同研究で、多能性幹細胞※1のキメラ※2形成能を利用した「胚盤胞補完法」により、副甲状腺欠損マウス体内にマウスES細胞由来の副甲状腺を作製することに成功しました。この研究は、文部科学省科学研究費補助金ならびに日本医療研究開発機構 再生医療実現拠点ネットワークプログラム 疾患・組織別実用化研究拠点(拠点C)の支援のもとで行われたもので、その研究成果は、国際科学誌Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)に、2023年6月28日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 ※1多能性幹細胞・・・・・・・・胎盤などの組織(胚体外組織)を除く体中のさまざまな組織に分化する能力をもつ細胞。多能性幹細胞には2種類あり、受精卵に含まれる細胞を培養した細胞は「胚性幹細胞(ES細胞)」、体細胞に遺伝子を導入して人工的に樹立した細胞を「人工多能性幹細胞(iPS細胞)」という。 ※2キメラ動物・・・・・・・・キメラ動物とは、2つ以上の遺伝的背景の異なる細胞によって構成された1つの生物であり、1つの受精卵から異なる遺伝形質をもった細胞が出現するモザイクや、異なる遺伝形質をもつ動物同士の交配でできるハイブリッドとは異なる。キメラ動物は、胚と胚の融合、胚への多能性幹細胞の注入によって作製できる。 -

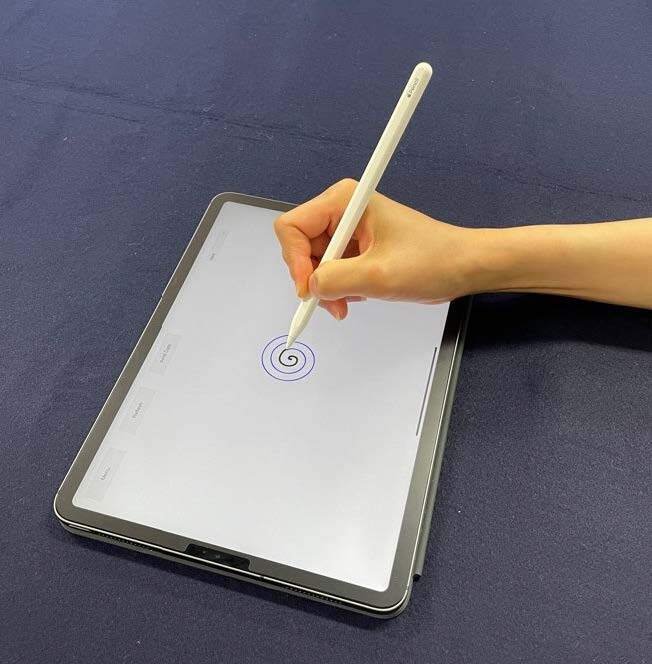

「 日常生活空間における無意識での疾患スクリーニングの実現 」 【藤田浩二 講師】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 運動器機能形態学講座の藤田浩二講師と大学院医歯学総合研究科 整形外科学の山田英莉久大学院生の研究グループは、慶應義塾大学 理工学部 情報工学科の杉浦裕太准教授のグループとの共同研究で、書く動作に着目し頚髄症※1の疾患スクリーニングの可能性を示しました。この研究では、タブレット端末上に表示した簡単な図形をなぞるときの手の動きを記録し、機械学習アルゴリズムによって疾患の有無を推定します。この研究はJSPS 科研費ならびにJST 戦略的創造研究推進事業 さきがけ、整形災害外科学研究助成財団、全国共済農業協同組合連合会の支援のもとで行われたもので、その研究成果は、国際科学誌Scientific Reports(サイエンティフィック・リポーツ)に2023年6月20日にオンライン版で発表されました。 詳細については本取組に関するURLよりご覧ください。 ※1 頚髄症: 頚椎(首の骨)の内部を通る脊髄が圧迫されて起こる進行性の疾患。