取組事例一覧

東京医科歯科大学SDGs推進宣言(2021年6月)の下、大学全体でSDGs達成に向けた取組みを推進しています。

国立大学法人東京医科歯科大学のSDGs目標として、本学の使命である教育・研究・医療を念頭に、目標3(健康と福祉)をメインに

目標4(教育)、目標9(産業と技術基盤)を挙げていますが、本学では、この3つの目標に限らずにSDGsに向けた取組みを幅広く行っています。詳細は各取組のページをご覧ください。

-

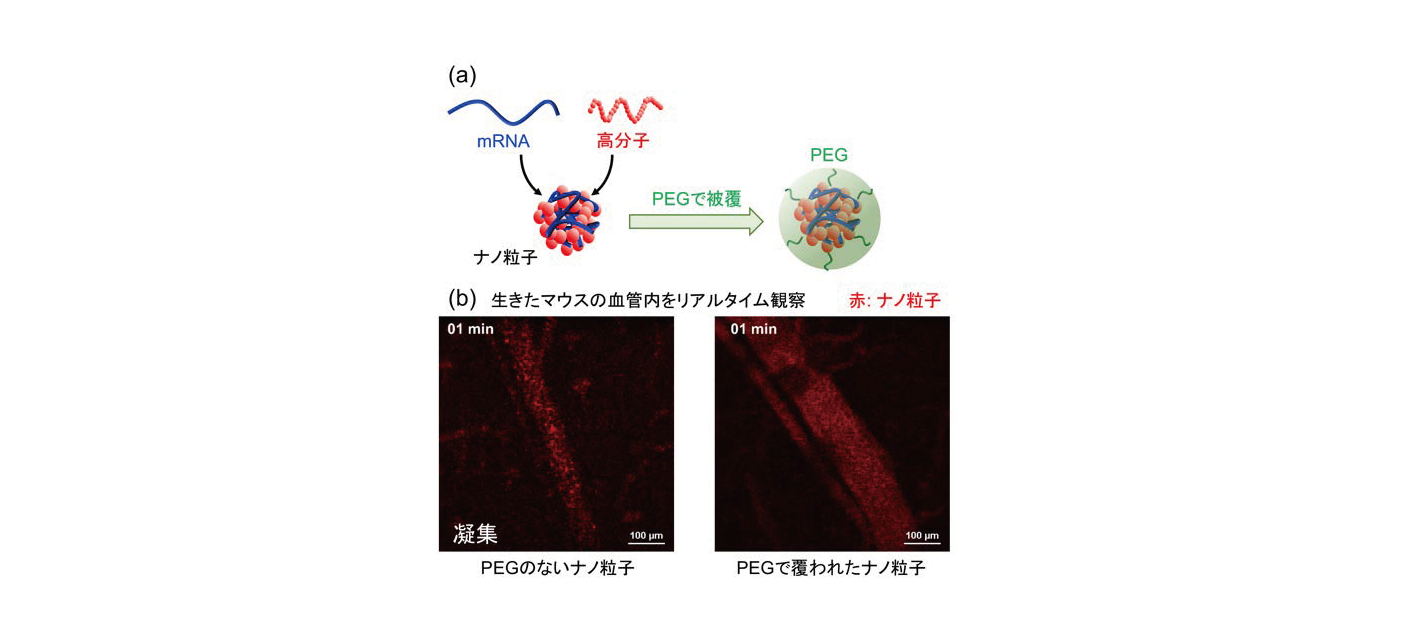

「 脾臓にmRNAを送り届け、ワクチンへ応用 」【内田智士 教授】

東京医科歯科大学難治疾患研究所先端ナノ医工学分野の内田教授の研究グループは、川崎市産業振興財団ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)、京都府立医科大学、杏林大学、東京大学との共同研究で、脾臓にmRNAを送り届けるナノ粒子を開発し、mRNAワクチンとしての有用性を実証しました。この研究は文部科学省科学研究費補助金ならびに国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、Wileyが発刊する国際科学誌Small Science誌に、2024年2月22日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

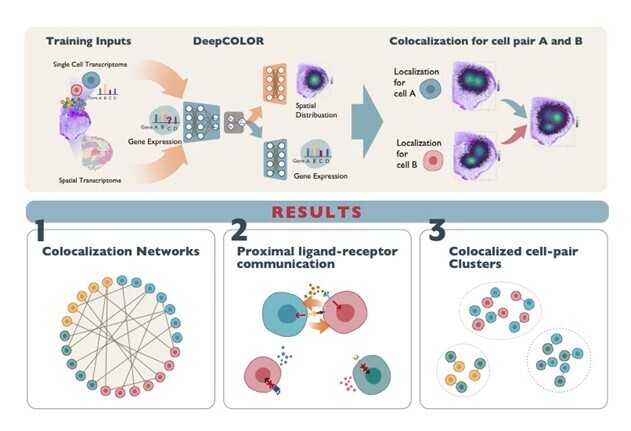

深層生成モデルを活用した細胞共局在ネットワーク解析ツール「DeepCOLOR」を開発【島村徹平 教授】

国立がん研究センター研究所計算生命科学ユニットの小嶋泰弘独立ユニット長(東京医科歯科大学難治疾患研究所計算システム生物学分野連携研究員)、東京医科歯科大学難治疾患研究所計算システム生物学分野の島村徹平教授(名古屋大学大学院医学系研究科システム生物学分野特任教授)、名古屋大学大学院医学系研究科腫瘍病理学・分子病理学分野の三井伸二准教授、榎本篤教授、同大学院医学系研究科皮膚科学分野の秋山真志教授らの研究グループは、生体組織内の細胞間共局在関係※3を解析するための画期的な情報解析手法「DeepCOLOR」を開発しました。 この手法は、一細胞トランスクリプトームデータと空間トランスクリプトームデータを統合し、深層生成モデルの枠組みを利用して、生体組織内の細胞間ネットワークを一細胞解像度で分析することを可能にする技術です。本解析手法をマウスの脳組織、ヒトの扁平上皮癌サンプル、SARS-CoV-2に感染したヒトの肺組織のデータに適用し、細胞間の共局在関係を網羅的に解析することにより、組織内で近接する細胞集団の同定や、細胞間コミュニケーションの分子機構の推定が可能となりました。 細胞間コミュニケーションの理解は、細胞応答や疾患、組織の生物学的機能研究において不可欠です。DeepCOLORは、一細胞トランスクリプトームデータを用いて、細胞の組織内空間分布を復元し、一細胞レベルの共局在解析を実現することに成功しました。本解析手法は、細胞間コミュニケーションの分子メカニズムに関する網羅的なデータに基づく仮説の提案を可能にし、疾患の超早期段階からの予測や新規の創薬標的の探索に役立つと期待されます。 本研究成果は、国際学術誌「Cell Systems」に2024年2月21日にオンライン掲載されました。 ※3共局在関係 異なる細胞が物理的に同一の組織内部位に位置すること。この関係は、細胞内の機能的な相互作用やシグナル伝達の研究において重要で、細胞の働きや病態の理解に役立つ。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

「 成人の慢性腎臓病透析患者に潜む遺伝性腎疾患を解明 」【蘇原映誠 准教授、森崇寧 助教、藤丸拓也 非常勤講師】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 腎臓内科学分野の蘇原映誠准教授と森崇寧助教、藤丸拓也非常勤講師の研究グループは、医療法人眞仁会との共同研究で、20歳から49歳の間に慢性腎臓病の進行により透析療法や腎移植術を受け、その原因となる腎疾患が明らかでない患者を対象に網羅的遺伝子解析を行い、10%以上の患者に未診断の遺伝性腎疾患が潜在していることを明らかにしました。この研究は文部科学省科学研究費補助金、国立研究開発法人日本医療研究開発機構およびクラウドファンディングの支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌 Kidney International Reportsに、2024年2月14日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

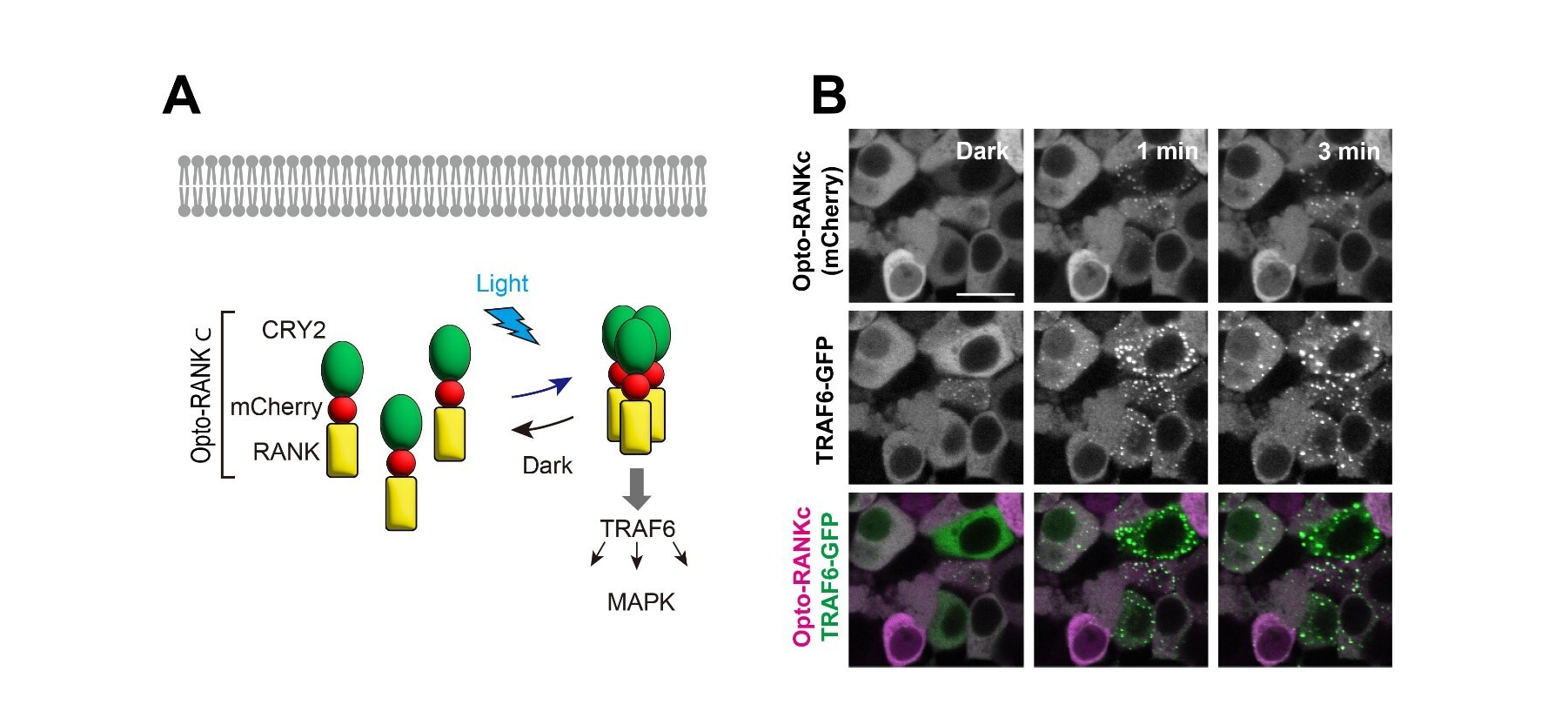

「 光で骨吸収をコントロールする新技術を開発 」【中田隆夫 教授、小野卓史 教授、東京工業大学 石井智浩 教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 細胞生物学分野の石井智浩講師(現・東京工業大学マネジメント教授)、浅野豪文助教、中田隆夫教授の研究グループ、咬合機能矯正学分野の高田愛子大学院生と小野卓史教授の研究グループ、分子細胞機能学分野の中浜健一准教授は、光を用いて成熟破骨細胞を分化誘導する新たなツールOpto-RANKを開発しました。光照射を制御することで特定の場所で破骨細胞を生み出すことに成功し、その結果、局所的な骨吸収が可能となりました。光で骨吸収を操作する新たな治療法の開発が期待されます。この研究は文部科学省科学研究費補助金、武田科学振興財団ならびにブレインサイエンス振興財団の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Scientific Reports(サイエンティフィック・レポート)に、2024年1月19日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

「 生体内の胎盤を模倣したヒト胎盤オルガノイドの作製に成功 」【梶 弘和 教授】

東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 診断治療システム医工学分野の梶弘和教授と堀武志助教は、東北大学 大学院医学系研究科 情報遺伝学分野の有馬隆博名誉教授、柴田峻助教、小林枝里助教、熊本大学発生医学研究所 胎盤発生分野の岡江寛明教授らの研究チームと共に、ヒトの胎盤幹細胞を用いて、生体内の絨毛に類似した胎盤オルガノイド※1の作製に成功しました。本研究は、日本医療研究開発機構の革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST)、科学研究費補助金などの支援のもとで行われたもので、その研究成果は、国際科学誌Nature Communications(ネイチャー コミュニケーションズ)に、2024年2月8日にオンライン版で発表されました。 ※1 オルガノイド 幹細胞などの自己組織化により形成される、組織様の細胞構造体。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

【日本初】 Lancet Countdown 2023 Japan プレゼンテーション 子どもの健康問題としての気候変動セミナーを開催しました

2023年12月14日、世界や日本で確認されている気候変動による健康被害や医療現場の状況について、第一線で活躍する専門家が最新の知見を共有する場を設け、東京医科歯科大学および長崎大学の共同主催で、ランセット・カウントダウン後援の下、報道関係者と医療従事者を対象としたセミナーを開催しました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

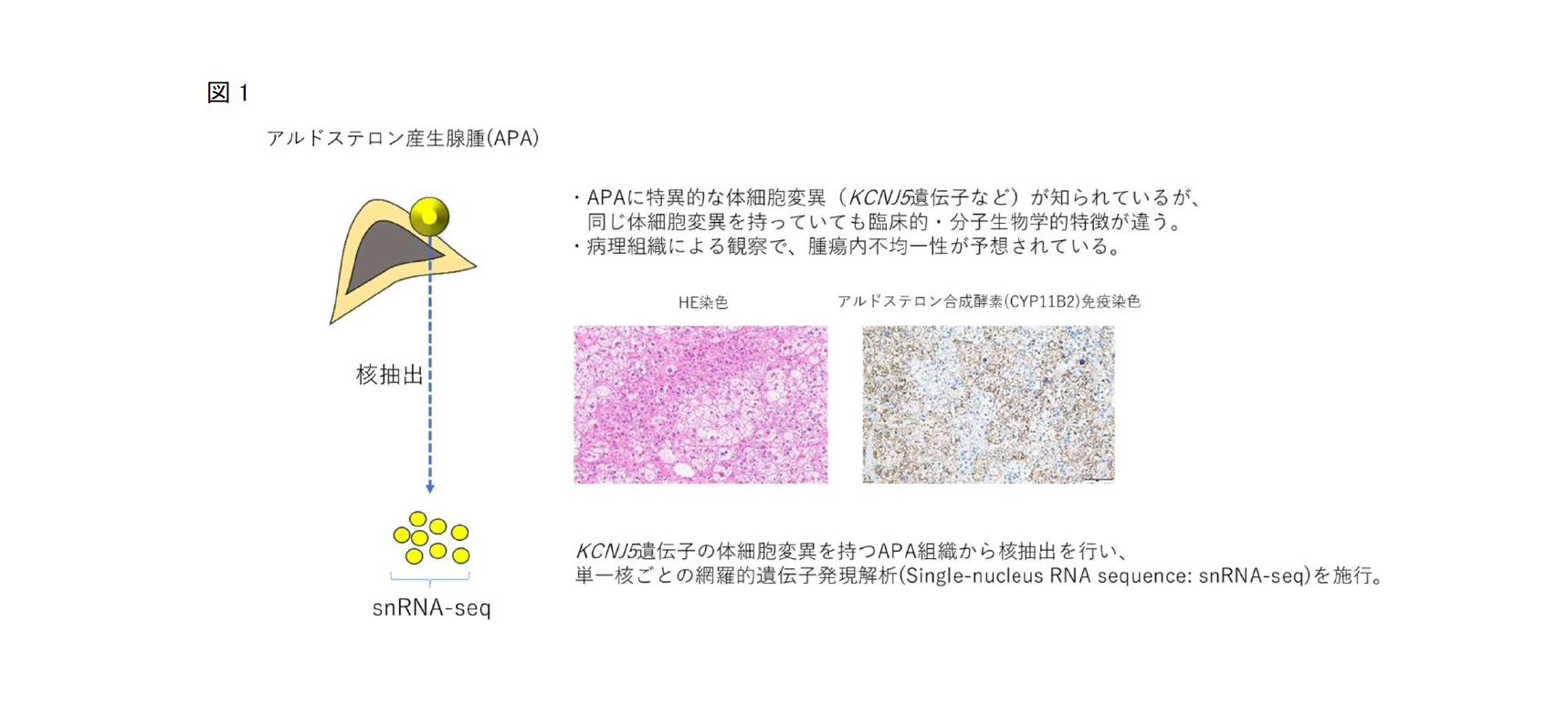

「 アルドステロン産生腺腫の腫瘍内不均一性を単一核レベルで解明 」【山田哲也 教授、村上正憲 助教】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 分子内分泌代謝学分野の村上正憲助教、原一成大学院生、池田賢司准教授、山田哲也教授らは、二次性高血圧症の重要な原因疾患であるアルドステロン産生腺腫の組織を単一核レベルで初めて解析し、腫瘍内不均一性があることを解明しました。 アルドステロン産生腺腫は、副腎皮質ホルモンの一種であるアルドステロンを自律分泌する内分泌腫瘍であり、原発性アルドステロン症の病型の一つとして重症高血圧や糖尿病の原因となることが知られています。これまでアルドステロン産生腺腫の組織にはホルモン合成能に差のある細胞が混在していることが予想されていました。今回、腫瘍組織の遺伝子発現パターンを単一核レベルで詳細に解析することにより、アルドステロン産生腺腫がホルモン合成能の分化度の観点で多様な細胞が含まれた不均一な集団であることを証明し、それらの細胞が腫瘍内での分化過程の各段階を示している可能性を明らかにしました。この知見は、アルドステロン産生腺腫の発症メカニズム解明に新たな視点をもたらすもので、本研究の発展によって、二次性高血圧・糖尿病の原因の一つである原発性アルドステロン症の病態解明および予防・治療法の開発などにつながる可能性があります。 本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)ムーンショット型研究開発事業(目標2「2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現」)、日本学術振興会科学研究費助成事業(基盤研究C)、公益財団法人日本応用酵素協会(成人病の病因・病態の解明に関する研究助成)の支援を受けて実施されました。 本研究成果は米国科学誌「Hypertension」の2月号に掲載されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

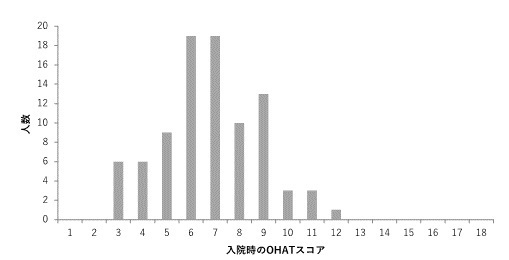

「高齢誤嚥性肺炎患者では、入院時の口腔健康状態が悪いほど、入院日数が長い」【山口浩平 講師】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野の戸原玄教授と山口浩平講師、順天堂大学総合診療科の内藤俊夫教授、宮上泰樹助教らの研究グループは、高齢誤嚥性肺炎患者において入院時の口腔健康状態が不良なほど入院日数が長いことを明らかとしました。この研究成果は、国際科学誌 European Geriatrics Medicineに、2024年1月12日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

小児COVID-19肺炎におけるⅠ型インターフェロン中和抗体の保有率を調査

国際共同研究グループは、小児COVID-19肺炎患者(183例)、COVID-19流行前の小児(2,267例)、COVID-19流行期の日本人健常小児(249例)の血液を収集して、I型IFNに対する中和抗体の保有状況を調査しました。 その結果、小児COVID-19肺炎の約10.4%でI型IFNに対する中和抗体(I型IFN中和抗体)を保有することが判明しました。保有者の74%は最重症例(*)でした。健常小児でのI型IFN中和抗体の保有率は約2%以下と低く、小児においても、同中和抗体の保有がCOVID-19重症化のリスク因子になると考えられました。 なお、本研究はAMED新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業(研究代表者:岡田 賢)の支援により行われたもので、その研究成果は、2024年1月4日(木)、「Journal of Experimental Medicine」に公開されました。 *最重症例:重症度が高く、集中治療室で全身的な管理が必要な症例。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

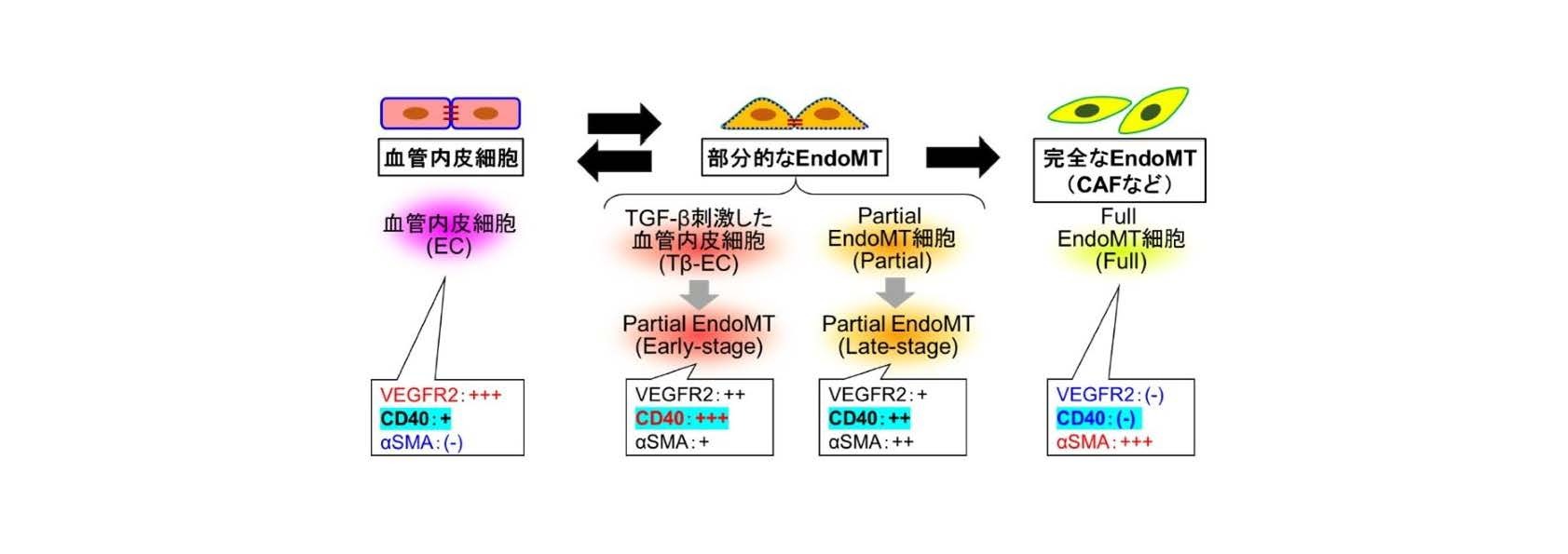

「がんの進展に伴う血管内皮細胞の変容(内皮間葉移行)を検出できるマーカーを発見」【高橋和樹 連携研究員、小林美穂 助教、渡部徹郎 教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 病態生化学分野の渡部 徹郎教授、高橋 和樹連携研究員、小林美穂助教等の研究グループは、東京大学、新潟大学、東京薬科大学、慶應義塾大学、光州科学技術院(GIST、韓国)、ソニー株式会社との共同研究で、がんの進展に関与する内皮間葉移行の中間段階を検出できる実験系を開発しました。この研究は国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)次世代がん医療加速化研究事業(P-PROMOTE)「口腔がん微小環境ネットワークシグナルの制御による多角的がん治療法の開発」(研究開発代表者:渡部徹郎)、文部科学省科学研究費補助金、東京医科歯科大学・ソニー株式会社・ソニーグループ株式会社の包括連携プログラム等の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は国際科学誌Cancer Science誌に、2023年12月18日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

「Doctor to Doctor (D to D)の遠隔集中治療のニーズを解明」 【医学部学生 森本みずきさん、那波伸敏 准教授、山脇正永 教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 臨床医学教育開発学分野に研究実習配属された医学科第4学年の森本みずきさんと同分野山脇正永教授、及び国際健康推進医学分野の那波伸敏准教授の研究グループは、遠隔集中治療のニーズとして、治療に関する助言が最も多く、次いで患者のトリアージと搬送、診断、診断的検査と結果の評価の順に挙げられることをつきとめました。この研究成果は、医学雑誌BMJ Openに、2023年11月19日(米国東部時間)にオンライン版で発表されました。 プロジェクトセメスターとは 医学部医学科4年次の6月から11月に、授業の一環で設定されている約6ヶ月間の研究コースです。主な講義や試験、及び基礎実習を終えたのち、興味を持った分野の研究について集中的に学ぶことによって、科学的視点を有する医師としての基盤を養成することを目的としています。 本学HP: (https://www.tmd.ac.jp/international/prospective/66_5e6ec8d0a50c2/) ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

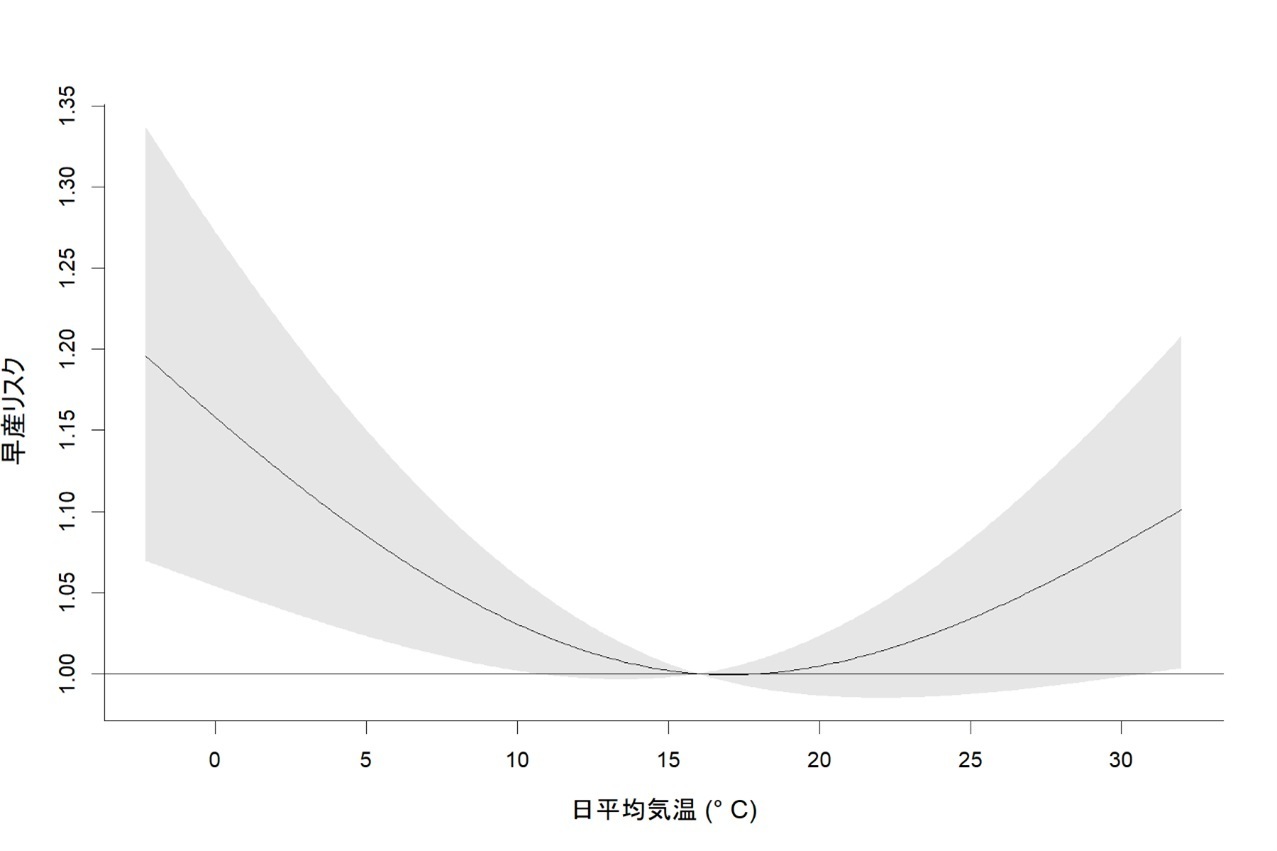

「暑すぎても寒すぎても赤ちゃんが早く産まれる」 【藤原武男 教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 国際健康推進医学分野の藤原武男教授、西村久明助教、寺田周平大学院生、および生殖機能協関学分野の宮坂尚幸教授らの研究グループは、妊娠期の女性が寒さや暑さにさらされると早産のリスクが上昇することを明らかにしました。この研究成果は、国際科学誌BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology (ビージェーオージー)に、2023年11月20日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

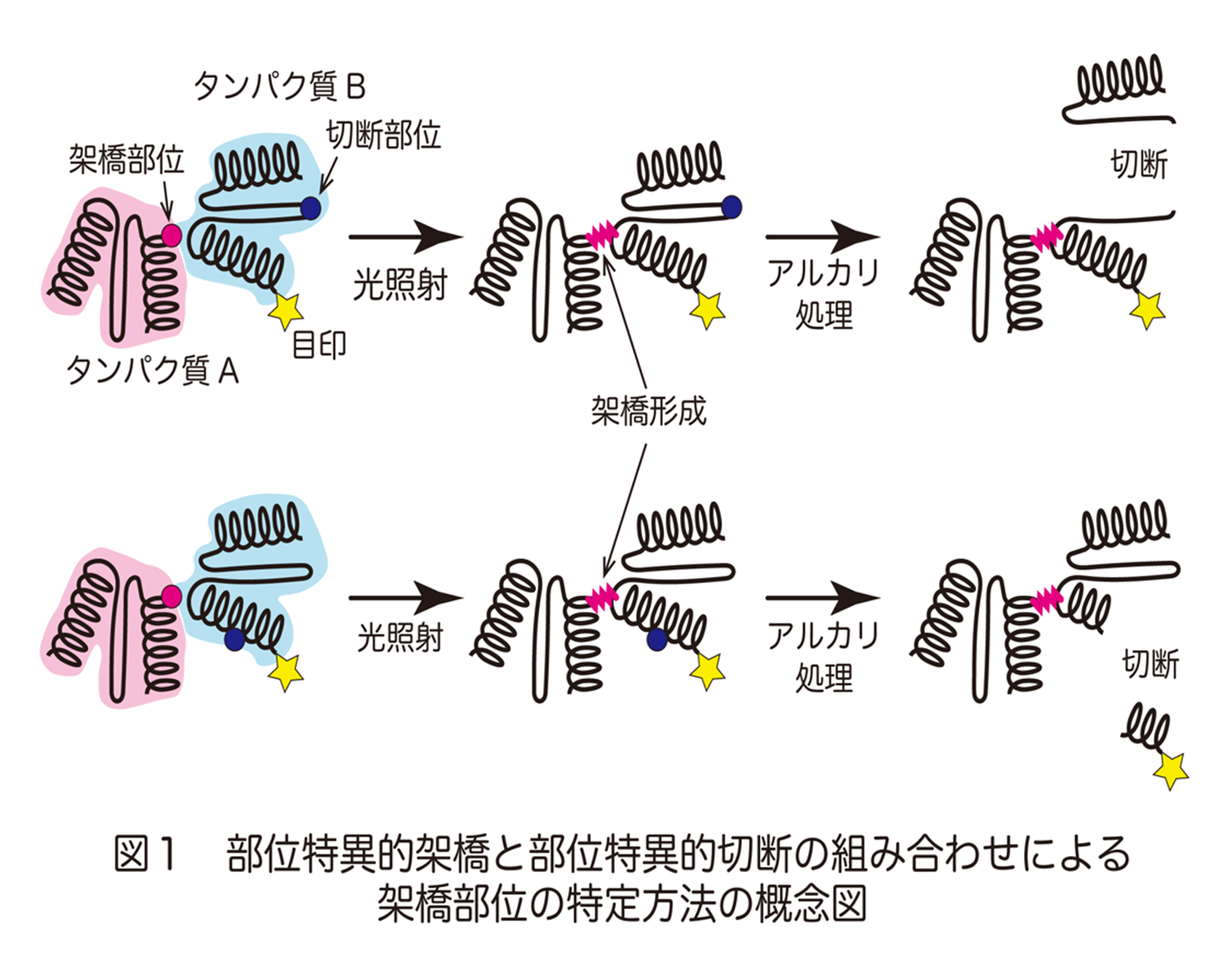

「 タンパク質が別のタンパク質と相互作用する部位を特定する新しい方法を開発 」【横山三紀 准教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 病態生化学分野の横山 三紀准教授、寺澤 和恵連携研究員(リベロセラ社研究員)、歯周病学分野の清家 達朗大学院生、構造生物学講座の横山 茂之教授の研究グループは、理化学研究所、東京大学との共同研究で、タンパク質同士の接触面がどこにあるかを知るための新しい方法を開発しました。この研究は文部科学省科学研究費補助金等の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Protein Scienceに、2023年10月31日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

「震災被害は健康格差を拡大させなかった」【木野志保 講師】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 健康推進歯学分野の木野志保講師と相田潤教授の研究グループは、ハーバード大学、千葉大学との共同研究で、2011年の東日本大震災およびそれに伴う津波の被害を受けた地域で、震災による大きな被害を免れた地域と比較して、高齢者の健康格差が拡大したかどうかを検証しました。その結果、2011年の東日本大震災およびそれに伴う津波被害は、高齢者における健康格差の既存のパターンを悪化させていなかったことが明らかになりました。本研究成果は、国際科学誌International Journal of Disaster Risk Reductionにて、発表されています。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

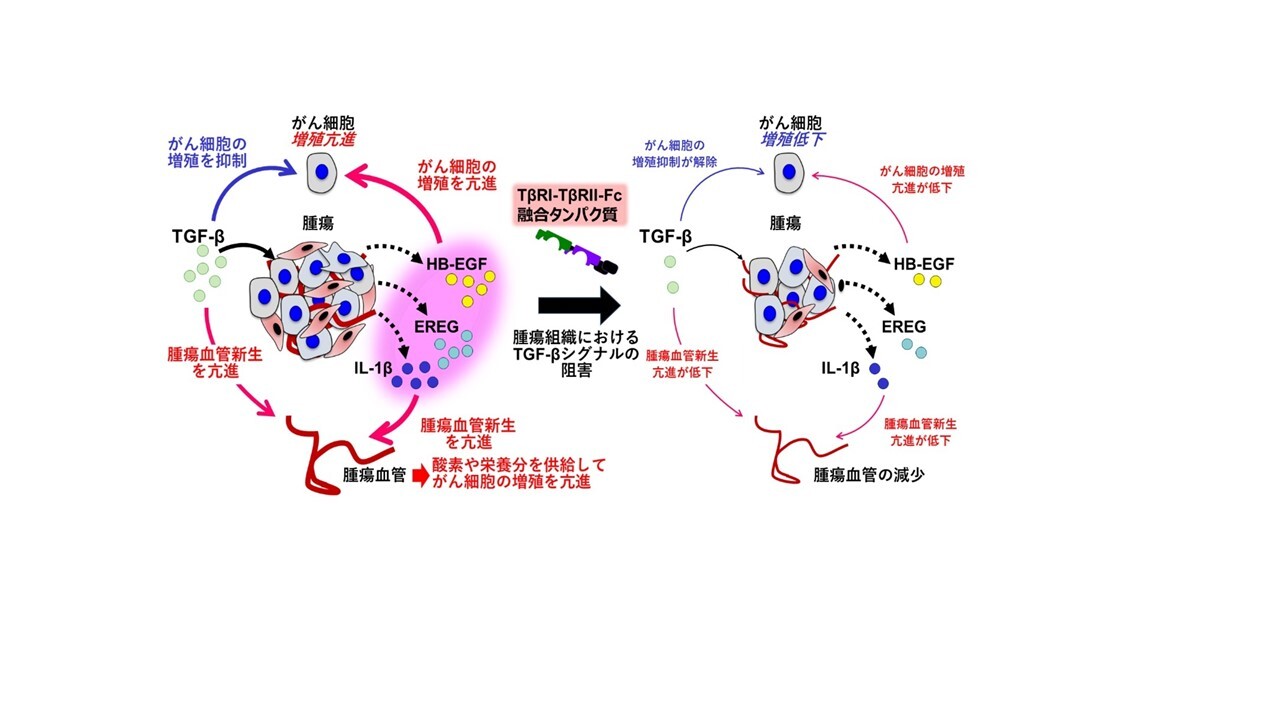

「がん微小環境ネットワークを遮断することで腫瘍形成が阻害されることを発見」【渡部徹郎 教授、井上カタジナアンナ 助教】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 病態生化学分野の渡部 徹郎教授、井上カタジナアンナ助教と顎口腔腫瘍外科学分野の時崎 詩織大学院生等の研究グループは、東京大学、和歌山県立医科大学、理化学研究所、オールボー大学(デンマーク)との共同研究で、がんの悪性化因子であるTGF-βの全てのアイソフォームを抑制する新規Fc融合タンパク質を開発しました。この研究は国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)次世代がん医療加速化研究事業(P-PROMOTE)「口腔がん微小環境ネットワークシグナルの制御による多角的がん治療法の開発」(研究開発代表者:渡部徹郎)、文部科学省科学研究費補助金等の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は国際科学誌Cancer Science誌に、2023年11月16日午後7時(米国東部時間)にオンライン版で発表されました。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

「強度近視患者の長期的な視力と視力障害リスクを予測する機械学習モデルを開発」【大野京子 教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 眼科学分野の大野京子教授、大学院生のYining Wangの研究グループは、強度近視患者967例の臨床情報と眼底写真などの画像データを用いた機械学習モデルを開発しました。この研究は文部科学省科学研究費補助金のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌JAMA Ophthalmologyに、2023年10月26日にオンライン版で発表されました。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

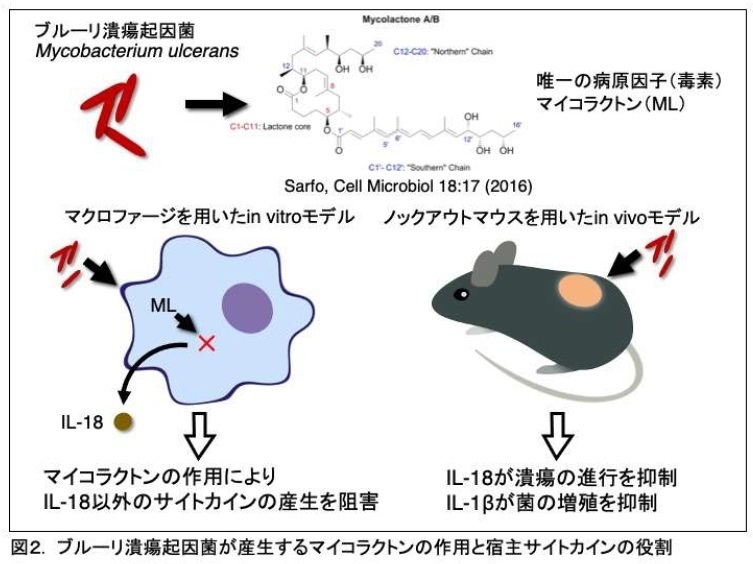

「 インターロイキン18がブルーリ潰瘍の病態進行を抑制することを発見 」【鈴木敏彦 教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 細菌感染制御学分野の鈴木敏彦教授の研究グループは、国立感染症研究所ハンセン病研究センター、東京理科大学、ガーナ大学野口記念医学研究所との共同研究で、ブルーリ潰瘍起因菌が産生するマイコラクトン毒素の生物活性と宿主サイトカインの役割を明らかにしました。この研究は文部科学省科学研究費補助金ならびに日本医療研究開発機構(AMED)新興・再興感染症研究基盤創生事業(海外拠点研究領域、拠点活用研究領域)、ガーナにおける石油開発合弁事業T.E.N. Ghana MV25 B.V.による研究費支援のもとで実施されたもので、その研究成果は、国際専門誌PLOS Pathogensに、2023年11月1日にオンライン版で発表されました。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

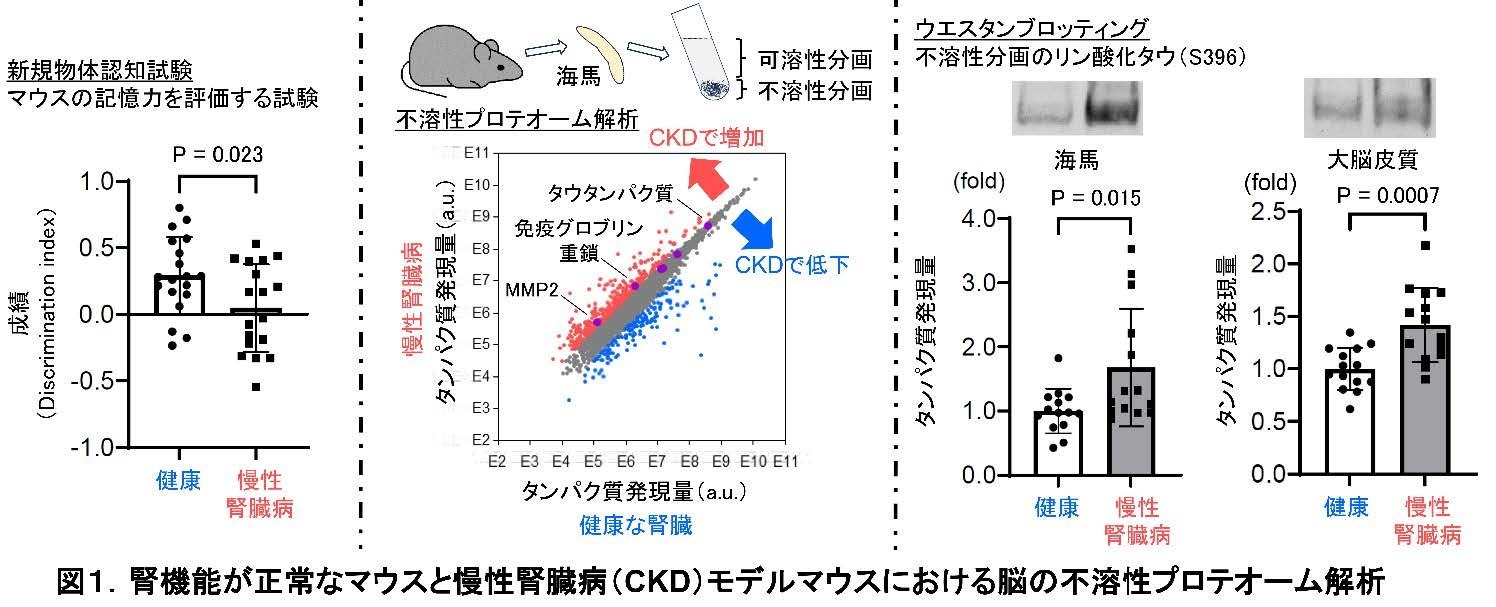

「慢性腎臓病による“血液脳関門の機能障害”と”タウタンパク質の不溶化”を発見」【内田信一 教授、萬代新太郎 助教】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 腎臓内科学分野の内田信一教授、萬代新太郎助教、松木久住大学院生らは、東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 精神行動医科学分野の髙橋英彦教授、塩飽裕紀テニュアトラック准教授との共同研究で、これまで不明だった、慢性腎臓病による認知機能低下の分子メカニズムの一端を解明しました。この研究は、科学技術振興機構(JST)の創発的研究支援事業、JST戦略的創造研究推進事業 ACT-X「生命と化学 (研究総括:袖岡幹子)」、東京医科歯科大学 次世代研究者育成ユニット、公益財団法人武田科学振興財団、文部科学省科学研究費補助金、厚生労働科学研究費補助金、国立研究開発法人日本医療研究開発機構 (AMED)、共創の場形成支援プログラム COI-NEXT「誰もが参加し繋がることでウェルビーイングを実現する都市型ヘルスコモンズ共創拠点」などの支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際誌Aging(Albany NY) に、2023年10月25日にオンライン版で発表されました。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご確認ください。