取組事例一覧

東京医科歯科大学SDGs推進宣言(2021年6月)の下、大学全体でSDGs達成に向けた取組みを推進しています。

国立大学法人東京医科歯科大学のSDGs目標として、本学の使命である教育・研究・医療を念頭に、目標3(健康と福祉)をメインに

目標4(教育)、目標9(産業と技術基盤)を挙げていますが、本学では、この3つの目標に限らずにSDGsに向けた取組みを幅広く行っています。詳細は各取組のページをご覧ください。

-

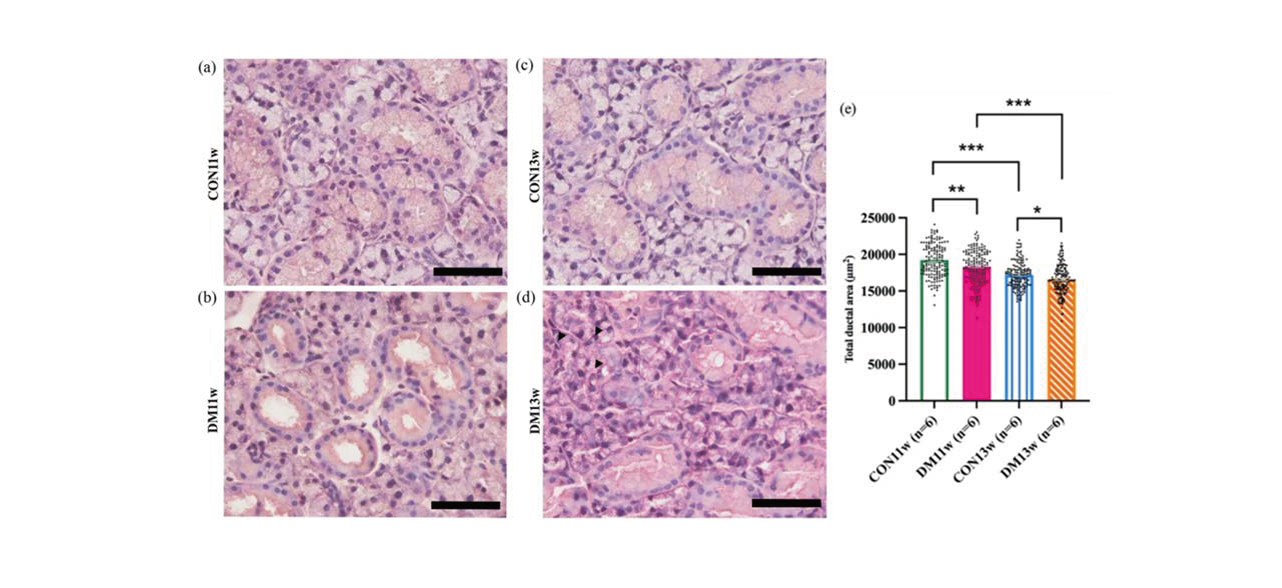

「 2型糖尿病における唾液分泌障害にプリン受容体が関与する可能性を発見 」【渡一平 非常勤講師、小野卓史 教授】

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野の小野卓史教授、渡一平非常勤講師およびJiratchaya Srisutha大学院生らの研究グループは、2型糖尿病(DM)モデルマウスを作製し、顎下腺における代表的なプリン受容体であるP2X4受容体およびP2X7受容体の解析を行ったところ、DMマウスでは通常マウスと比較してP2X4受容体およびP2X7受容体発現量の有意な増加が認められ、導管領域の有意な減少が認められました。本研究結果は、DMの合併症としての唾液腺障害の病態理解を深めるだけでなく、唾液分泌障害に対する新たな予防・治療法開発につながることが期待されます。この研究は、文部科学省科学研究費補助金ならびに日本矯正歯科学会100周年記念研究助成事業の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Scientific Reportsに、2024年5月13日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

「 ステージIIIの絨毛膜羊膜炎は、重症の未熟児網膜症発症リスクを低減する 」【鹿島田健一 准教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科発生発達病態学分野の森尾友宏教授と鹿島田健一准教授の研究グループは、同大学公衆衛生学分野、土浦協同病院新生児科、新生児臨床研究ネットワークとの共同研究で、絨毛膜羊膜炎は、重症の未熟児網膜症発症リスクを低減することを明らかにしました。この研究は文部科学省科学研究費補助金(20K22868, 15K09708)の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Journal of Pediatricsに、2024年5月2日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

「 歯が少ないことで日常生活機能が低下しやすい人の特徴が明らかに 」【松山祐輔 准教授】

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科健康推進歯学分野の松山祐輔准教授と相田潤教授の研究グループは、千葉大学、ボストン大学との共同研究で、現在歯数が少ない高齢者は日常生活機能が低下しやすいことおよびその影響の大きさが個人特性で異なることを明らかにしました。この研究は文部科学省科学研究費補助金ならびに厚生労働科学研究費補助金などの支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、Journal of Dental Researchに、2024年3月27日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

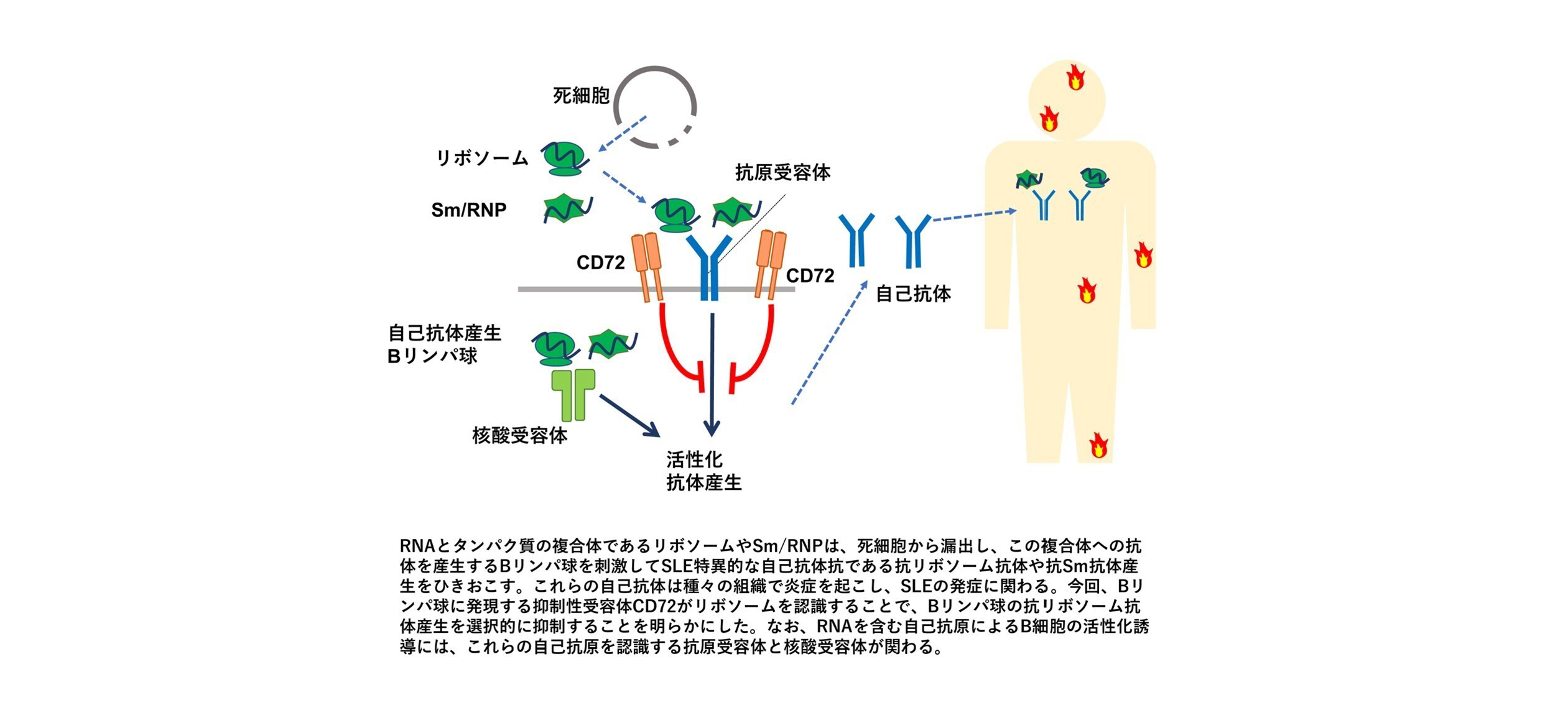

「 自己免疫疾患全身性エリテマトーデス(SLE)の発症抑制の仕組みの解明 」【鍔田武志 名誉教授】

東京医科歯科大学の鍔田武志名誉教授(難治疾患研究所分子構造情報学分野非常勤講師、日本大学歯学部客員教授)と難治疾患研究所分子構造情報学分野の伊藤暢聡教授は、新潟大学、日本大学歯学部との共同研究で、代表的な自己免疫疾患の1つ全身性エリテマトーデス(SLE)の発症を疾患特異的に抑制する仕組みをつきとめました。この研究は文部科学省科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Journal of Autoimmunityに、2024年5月15日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

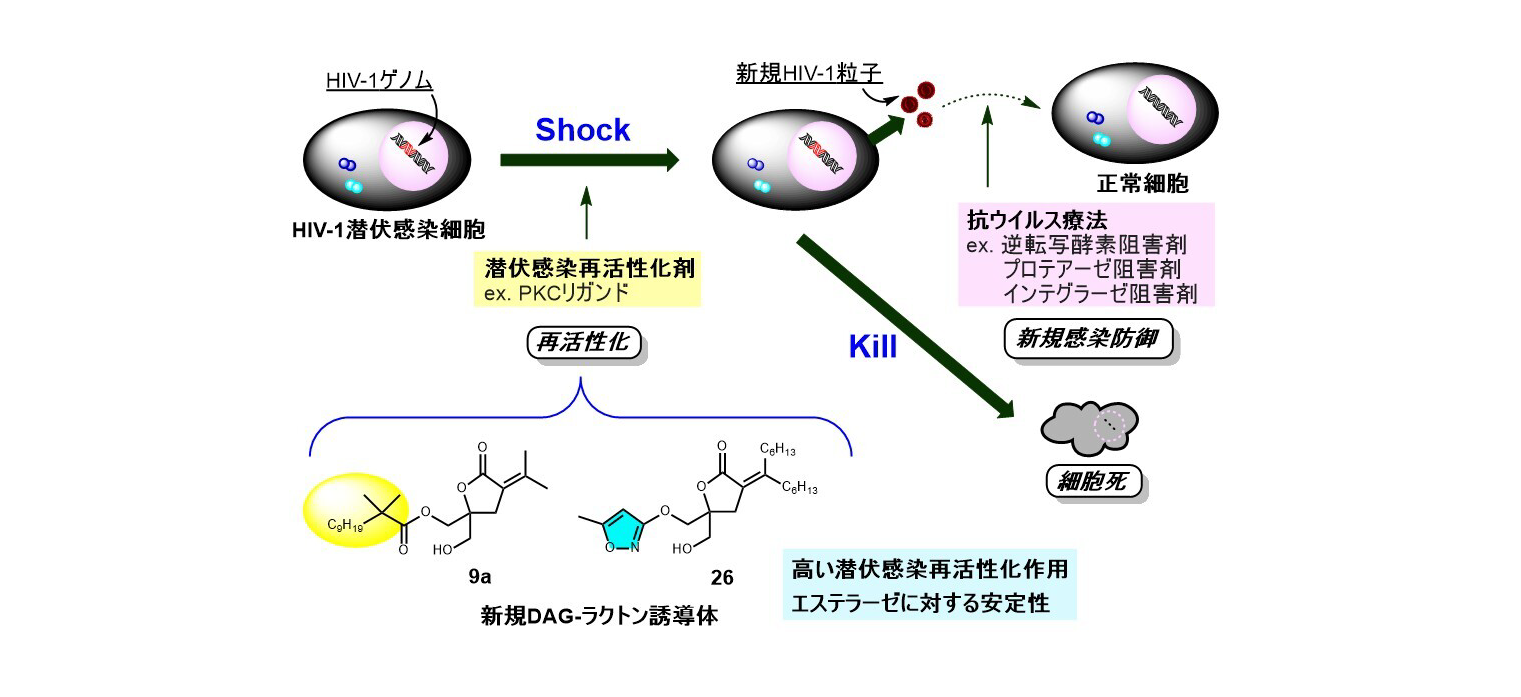

「 HIV-1潜伏感染再活性化剤としての高活性DAG-ラクトン誘導体の創出 」【玉村啓和 教授】

東京医科歯科大学生体材料工学研究所メディシナルケミストリー分野の玉村啓和教授の研究グループは、鹿児島大学ヒトレトロウイルス学共同研究センター抗ウイルス療法研究分野の前田賢次教授グループ、広島大学大学院医系科学研究科(薬)創薬標的分子科学研究室の野村渉教授、昭和薬科大学医薬分子化学研究室の大橋南美講師、東京都福祉保健局健康安全研究センターの吉村和久所長、国立国際医療研究センター研究所難治性ウイルス感染症研究部の満屋裕明理事・所長との共同研究で、高いHIV-1潜伏感染再活性化能を有する効果的なPKCリガンドである新規DAG-ラクトン誘導体を創出しました。この研究は文部科学省科学研究費補助金、日本医療研究開発機構(AMED)エイズ対策実用化研究事業「HIV Cureを目指した新規作用機序を有する抗HIV薬開発研究」ならびにAMED創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業(BINDS)の支援のもとで行われたもので、その研究成果は、国際科学誌ACS Infectious Diseasesに、2024年5月21日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

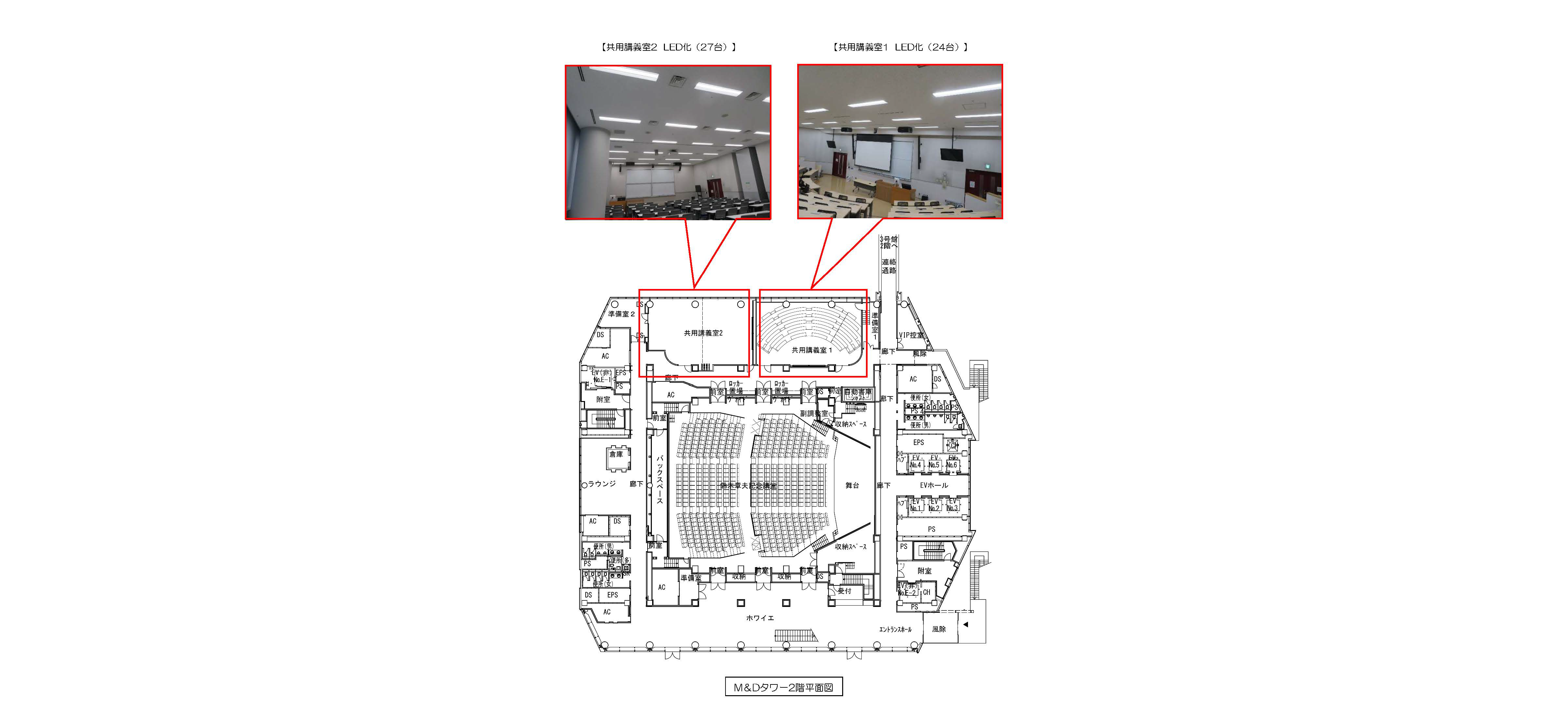

民間企業からの寄贈による講義室照明のLED化

2023年12月にアイリスグループよりM&Dタワー2階共用講義室1・2にLED照明器具51台を寄贈していただきました。 アイリスグループは、省エネ製品の開発を中心に社会問題解決を目指した取組みを継続し、ユーザーのみならず地球上の誰もが安心して暮らせる社会の実現に貢献することを目標に活動され、その活動の一環として今回の寄贈が実現したものです。 照明器具のLED化により、電力消費量は約56%の削減、二酸化炭素排出量は年間約1tの削減となります。 -

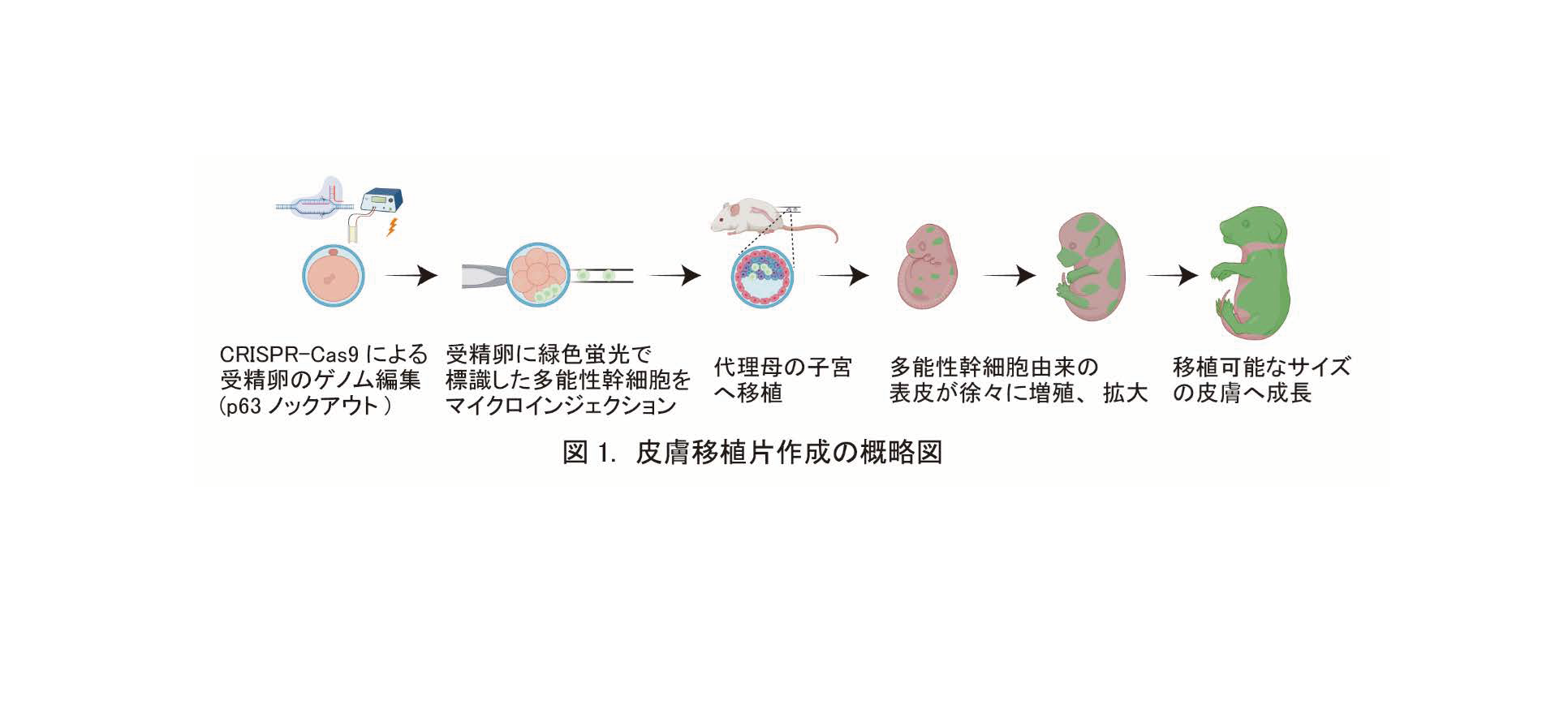

「 真皮と皮膚付属器を有する機能的な皮膚再生 」【中内啓光 特別栄誉教授、水野直彬 助教】

東京医科歯科大学 高等研究院卓越研究部門 幹細胞治療研究室の中内啓光特別栄誉教授、長野寿人非常勤講師、同実験動物センター疾患モデル動物解析分野の水野直彬助教の研究グループは、個体発生の環境と細胞競合を利用して、幹細胞由来の移植用臓器を作成する新手法「ニッチ※5侵入法(Niche encroachment)」を開発しました。この手法で作成した幹細胞由来の皮膚は、表皮、真皮、毛包など皮膚付属器を持っており、深い傷にも永久生着し、感染防御・体液保持・体温調整といった様々な皮膚機能を迅速に回復させることが可能です。従来、発生原理を利用して移植用臓器を作成するには、異種動物間のキメラ※6個体を作成する必要がありましたが、ニッチ侵入法は羊水中へのドナー細胞注入でも皮膚の作成が可能で、研究グループはヒト由来のドナー細胞からヒト型皮膚を作成する事にも成功しました。 この研究は文部科学省科学研究費補助金ならびに日本医療研究開発機構 再生医療実現拠点ネットワークプログラム 疾患・組織別実用化研究拠点(拠点C)「動物生体内環境を利用した移植用ヒト臓器の開発」の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Nature Communications(ネイチャーコミュニケーションズ)に、2024年4月29日にオンライン版で発表されました。 ※5ニッチ・・・・・・・・細胞自身が自己の能力を十分に発揮するために必要な微小環境。ニッチの存在下で幹細胞は適切に分化し目的の器官・臓器へ成長する。 ※6キメラ・・・・・・・・キメラとは2つ以上の遺伝的背景の異なる細胞によって構成された個体で、着床前受精胚へ多能性幹細胞を顕微注入(マイクロインジェクション)することで作ることができる。この受精胚を代理母の子宮環境で育てると、遺伝的に異なる細胞が混在した動物個体が得られる。 →詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

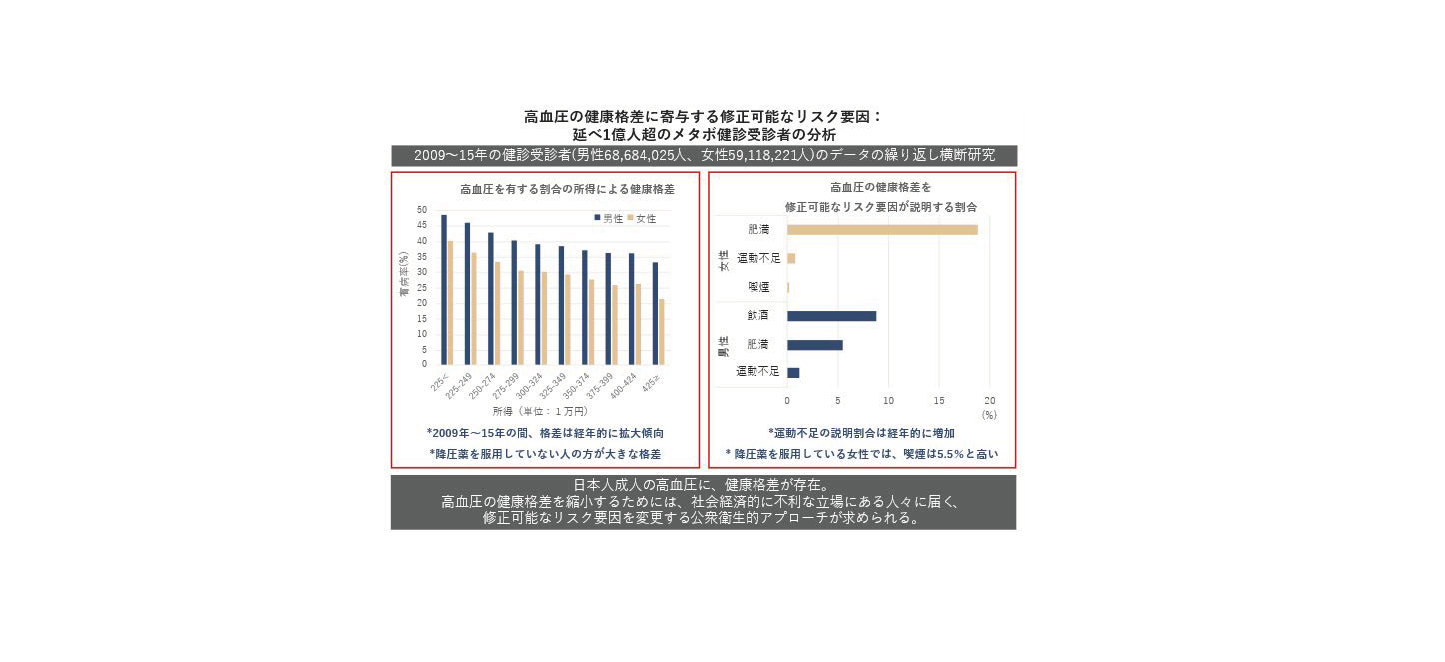

「 日本人の高血圧に健康格差が存在。格差は拡大傾向 」【相田潤 教授】

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科健康推進歯学分野の相田潤教授の研究グループは、京都大学、大阪国際がんセンターとの共同研究で、ビッグデータを用いて日本人の高血圧の健康格差とそれを説明する行動について分析を行いました。その結果、経年的な高血圧の格差の拡大傾向や、肥満などが格差に寄与する修正可能なリスク要因として重要であることが明らかになりました。本研究成果は、国際科学誌Hypertension Researchに、2024年3月5日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

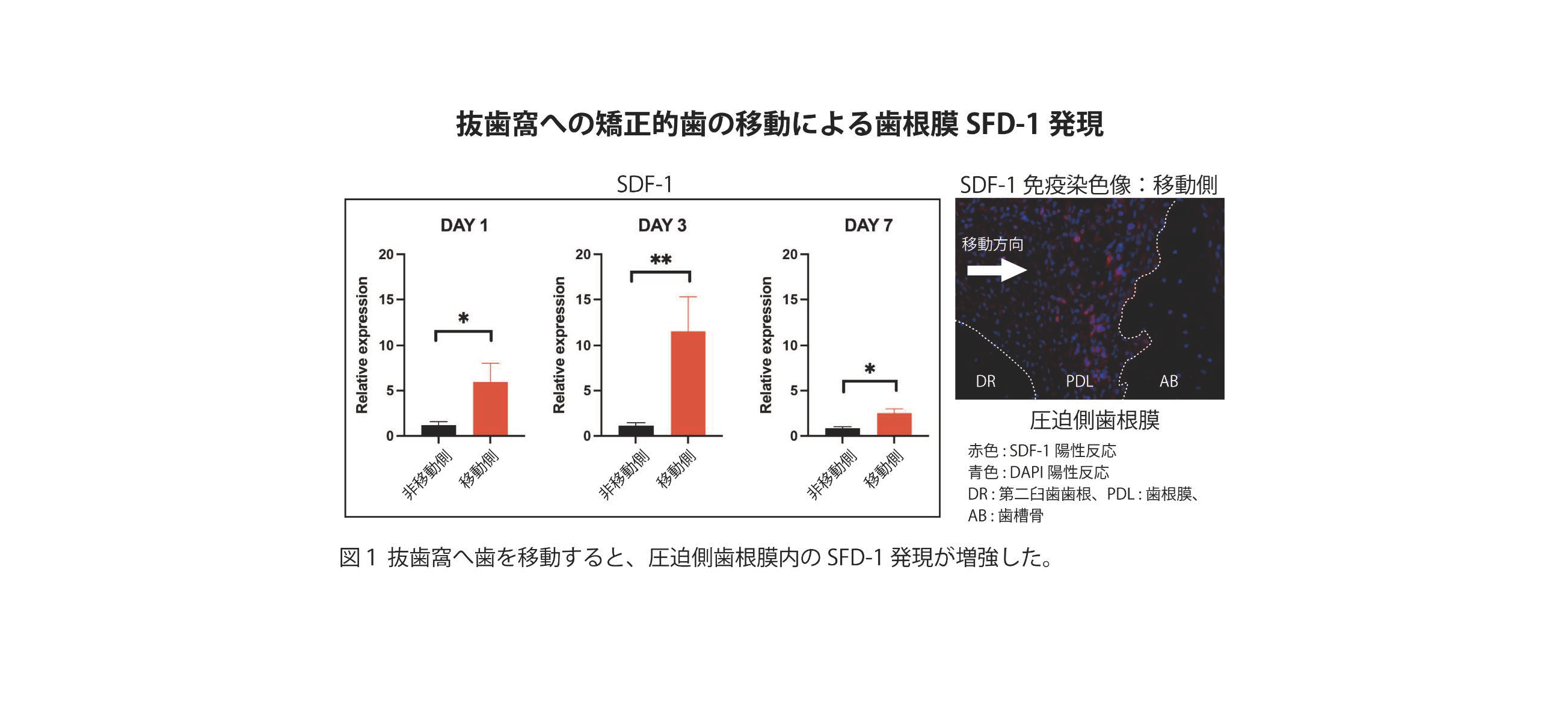

「 抜歯後の矯正学的な歯の移動の局所加速化現象へのSDF-1の関与を発見 」【石田雄之 助教】

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野の小野卓史教授、石田雄之助教およびDuangtawan Rintanalert大学院生らの研究グループは、抜歯後の周囲歯槽骨の代謝活性化現象において、歯の移動時に破骨細胞集積に関連する細胞走化性ケモカインSDF-1が重要な役割を果たしている可能性に着目し、SDF-1の中和モノクローナル抗体※2を局所投与することによりその役割について解析しました。その結果、抜歯後周囲歯槽骨における炎症反応が抑制され、破骨細胞の集積は減少し、矯正力による歯の移動量が減少することを明らかにし、抜歯後の歯槽骨における局所的骨代謝活性化現象にSDF-1が関連することを発見しました。この研究は文部科学省科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Scientific Reportsオンライン版に、2024年2月29日に発表されました。 ※2中和モノクローナル抗体・・・・・・・・病原体や物質の表面にあるにタンパク質の構造に結合し、その病原体や物質の生物学的な影響を中和することで、感染性や機能を失わせる作用のある抗体のうち、ただ一種類の抗体産生細胞から産生される均一の抗体。特定の目標にのみ結合するため、医薬品として期待されている。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

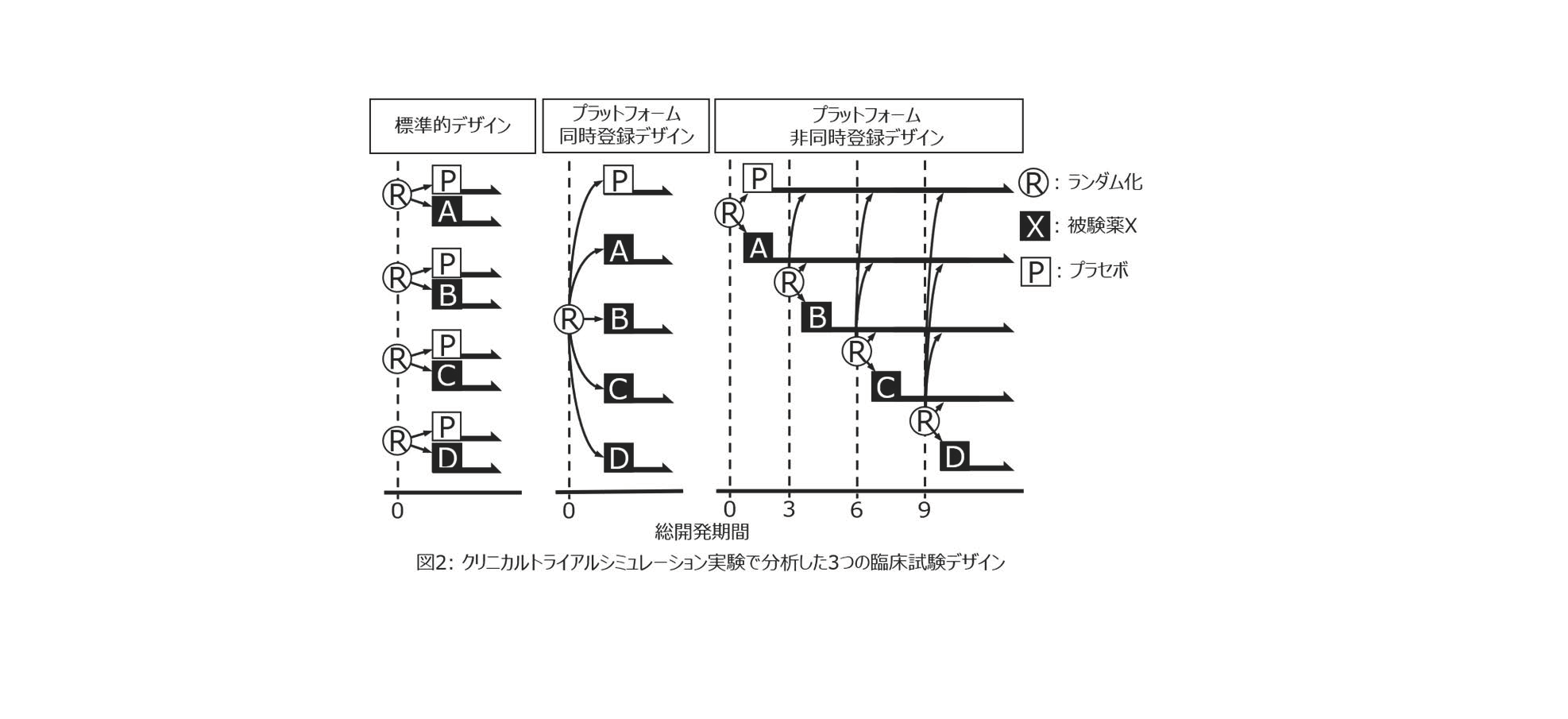

「 新興・再興感染症パンデミック下の新薬開発を加速する臨床試験デザインを特定 」【平川晃弘 教授】

東京医科歯科大学大学院 臨床統計学分野の佐々木誠治大学院生、佐藤宏征助教、平川晃弘教授の研究グループは、国立国際医療研究センター、国立成育医療研究センター、東京大学、聖マリアンナ医科大学、藤田医科大学の研究者との共同研究で、複数の被験薬を共通のプラセボまたは対照薬と比較するアダプティブプラットフォーム臨床試験の効率性をクリニカルトライアルシミュレーション実験により分析しました。その結果、アダプティブプラットフォーム臨床試験は、統計的妥当性を損なうことなく、薬剤の開発期間を短縮し、さらに臨床試験に参加して頂く患者さんの数(総試験参加者数)を削減できることが明らかになりました。ただし、この開発の効率性は、患者登録スピード、各被験薬に期待される治療効果の大きさから計算される試験計画時の予定登録患者数、各被験薬群への患者登録の開始時期等に依存することも同時に分かりました。本研究の成果は、パンデミック時に最適な臨床試験の実施方法(臨床試験デザイン)を決定する際の重要な指針となることが期待されます。 本研究は国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) 医薬品等規制調和・評価研究事業「国内マスタープロトコル試験の実施に関する規制的、統計的、実務的課題の検討とその適正利用のためのガイドライン作成(研究代表者 平川晃弘)」、及び新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業「新興・再興感染症流行に即応した医薬品開発に係る臨床研究を実施するための体制整備の基盤技術構築に関する研究(研究代表者 杉浦亙)」の支援のもとで行われたもので、その研究成果は、米国臨床薬理学会が刊行しているClinical Pharmacology & Therapeuticsに、2024年3月5日に発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

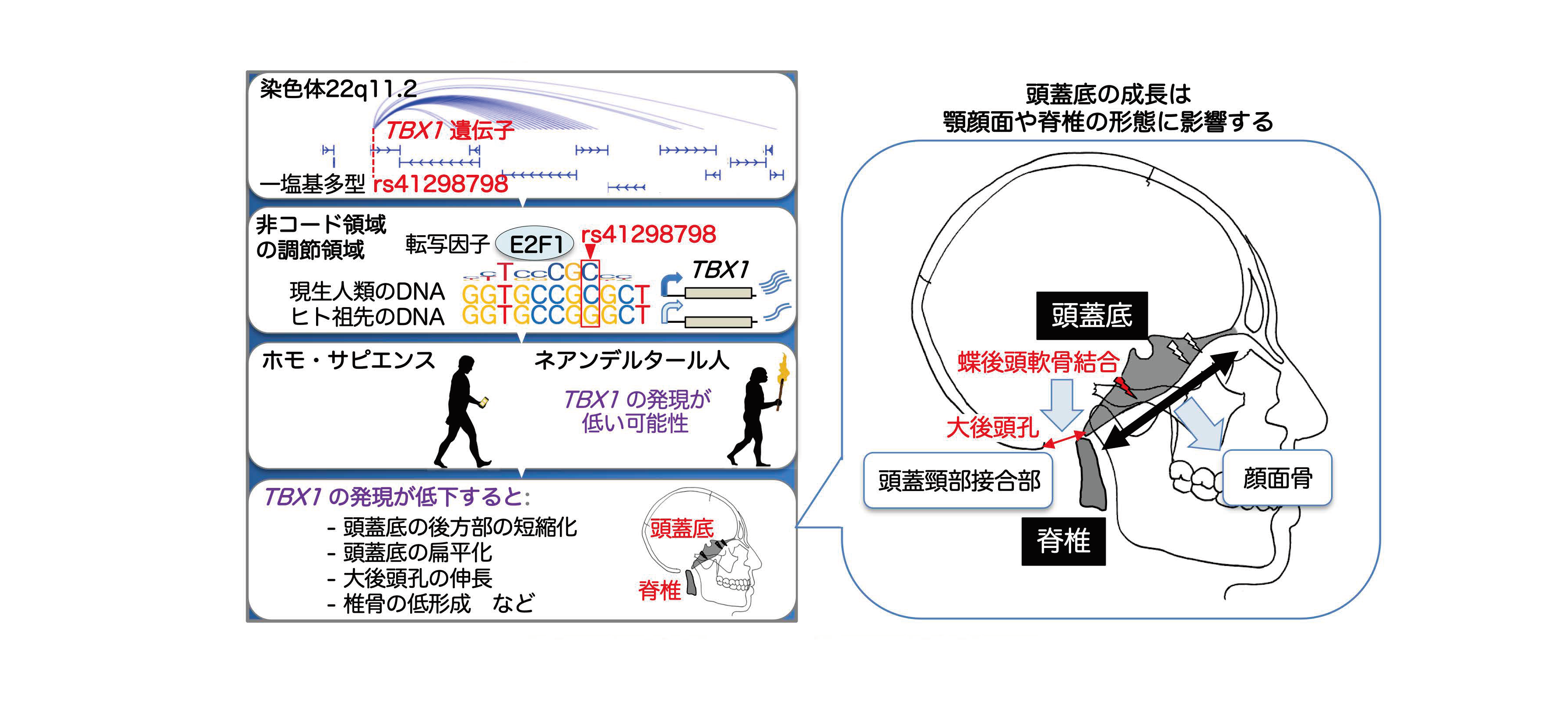

「 ホモ・サピエンスに特徴的な頭蓋底形態に寄与するゲノム変化を解析 」【船戸紀子 准教授】

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科シグナル遺伝子制御学分野の船戸紀子准教授は、ヘルシンキ大学(フィンランド)、バルセロナ大学(スペイン)との共同研究で、ヒトの頭蓋底の形態の進化に、T-box型転写因子TBX1の発現を調節するゲノムの変化が関与した可能性を見出しました。この研究は文部科学省科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌The American Journal of Human Geneticsに、2024年4月11日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

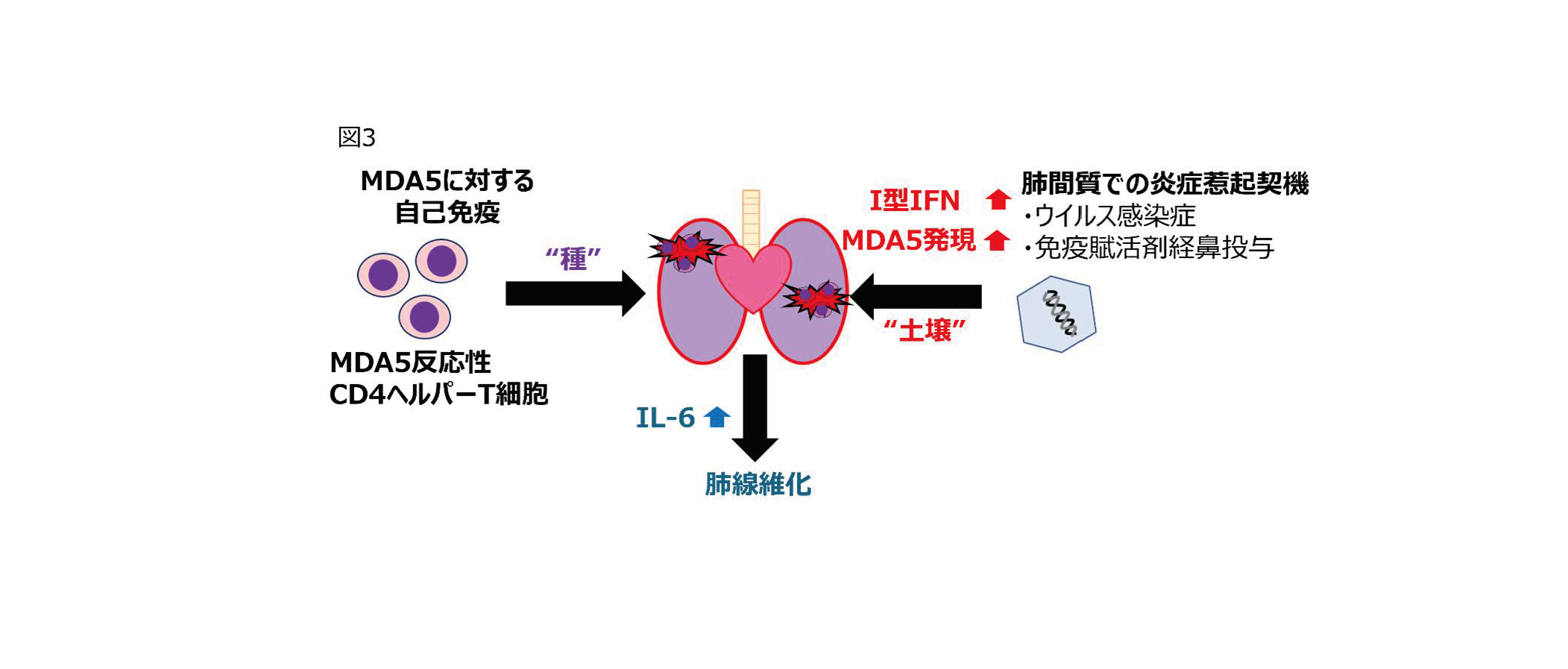

「 皮膚筋炎の致死的間質性肺炎の治療標的候補はインターロイキンー6である 」【沖山奈緒子 教授】

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科皮膚科学分野の沖山奈緒子教授や、同非常勤講師かつ東京女子医科大学膠原病リウマチ内科学分野の市村裕輝助教の研究グループは、大阪大学大学院医学系研究科皮膚科学教室の藤本学教授、大阪大学免疫学フロンティア研究センターの竹田潔教授・香山尚子准教授、筑波大学医学医療系皮膚科学の乃村俊史教授との共同研究で、抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎患者さんの間質性肺炎を模した新規モデルマウスを確立し、この疾患が自己反応性CD4 ヘルパーT細胞で引き起こされていること、間質性肺炎成立には炎症性サイトカインのインターロイキン‐6が重要な働きをしており、特異的治療標的になりうることをつきとめました。この研究は文部科学省科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、米国科学アカデミー機関誌である国際科学誌Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS)に、2024年4月8日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

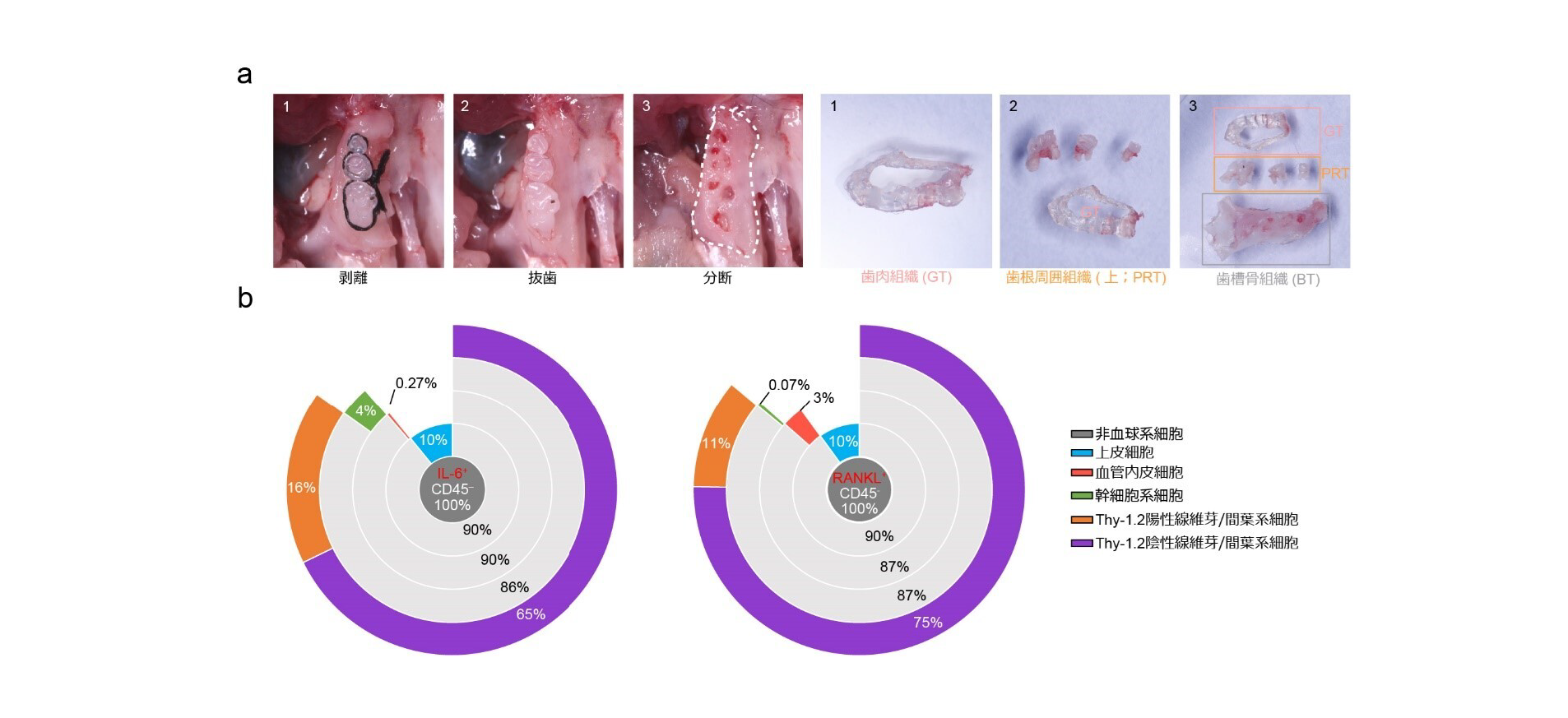

「 IL-33/ST2経路および歯周組織常在型マクロファージの炎症制御 」【中島友紀 教授】

東京医科歯科大学歯学部の中島友紀教授、同大学大学院医歯学総合研究科分子情報伝達学分野の林幹人准教授、同大学院歯周病学分野の岩田隆紀教授、片桐さやか准教授、大杉勇人助教、劉安豪大学院生、および大阪大学免疫学フロンティア研究センター自然免疫学研究室の審良静男教授らの研究グループは、既存の結紮誘導型マウス歯周炎モデルを改良し、経時的・網羅的な解析を行う事により、歯周炎の発病過程における歯根膜組織の重要性を見出しました。さらに、歯周組織常在型の特殊なマクロファージの存在が示唆され、IL-33/ST2経路がこの細胞を介し歯周炎の骨破壊急性期における炎症調節作用を発揮する事を生体レベルで明らかにしました。この研究は、日本医療研究開発機構の革新的先端開発支援事業AMED-CREST「骨恒常性を司る骨細胞のメカノ・カスケードの解明」(研究開発代表者:中島友紀)およびPRIME「加齢に伴うオステオカインの変化がもたらす個体機能低下機構の解明」(研究開発代表者:林幹人)、科学技術振興機構の創発的研究支援事業 「口腔内細菌叢破綻の生涯に渡る代謝への影響」(研究代表者:片桐さやか)、科学研究費補助金、武田科学振興財団、アステラス病態代謝研究会等の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は国際科学誌Nature Communicationsに、2024年3月28日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

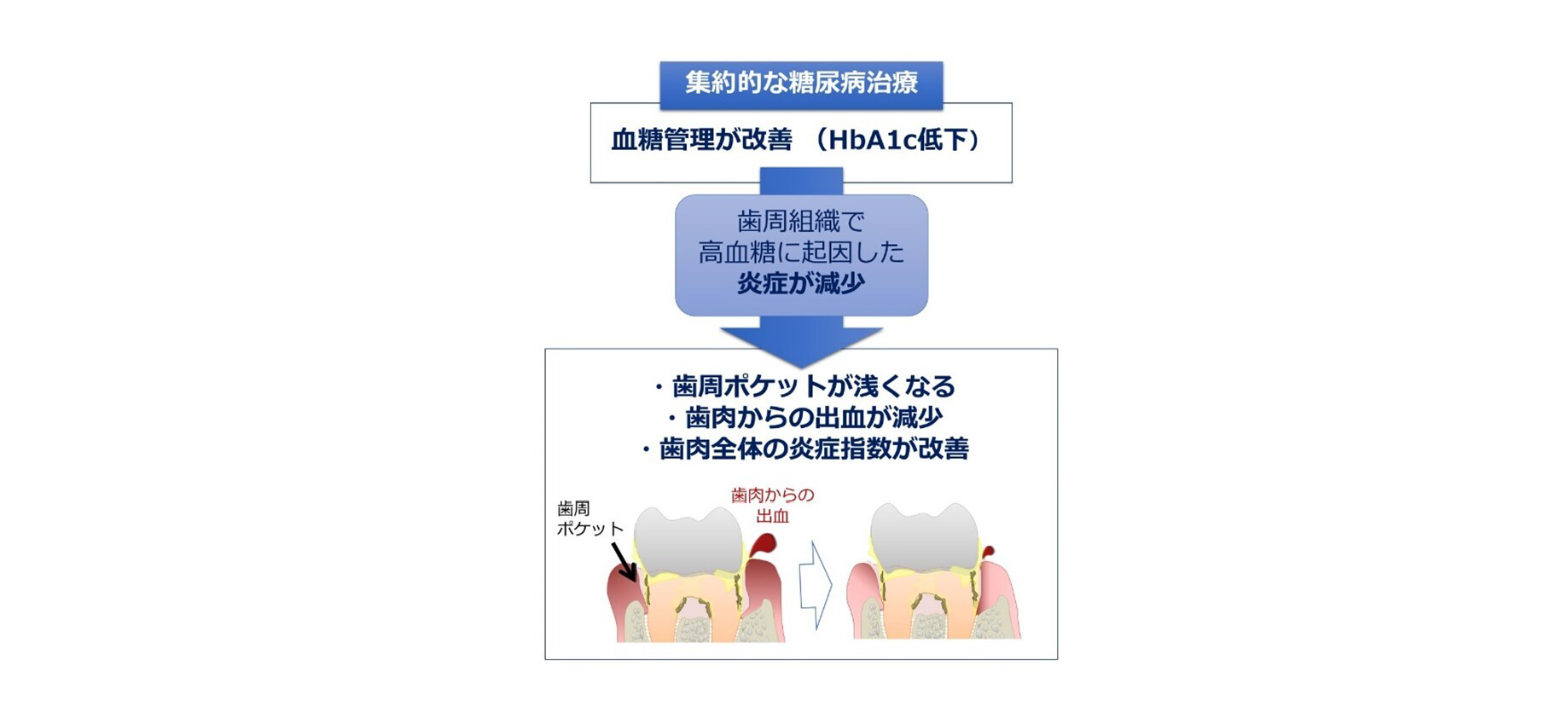

「 2型糖尿病への集約的治療による歯周病の改善 」【水谷幸嗣 講師】

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野の岩田隆紀教授と水谷幸嗣講師の研究グループは、九州大学、横浜市立みなと赤十字病院、総合南東北病院との共同研究で、2型糖尿病への集約的治療が、歯周病の炎症や検査値が改善することを明らかにしました。この研究は文部科学省科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Journal of Clinical Periodontologyに、2023年3月6日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

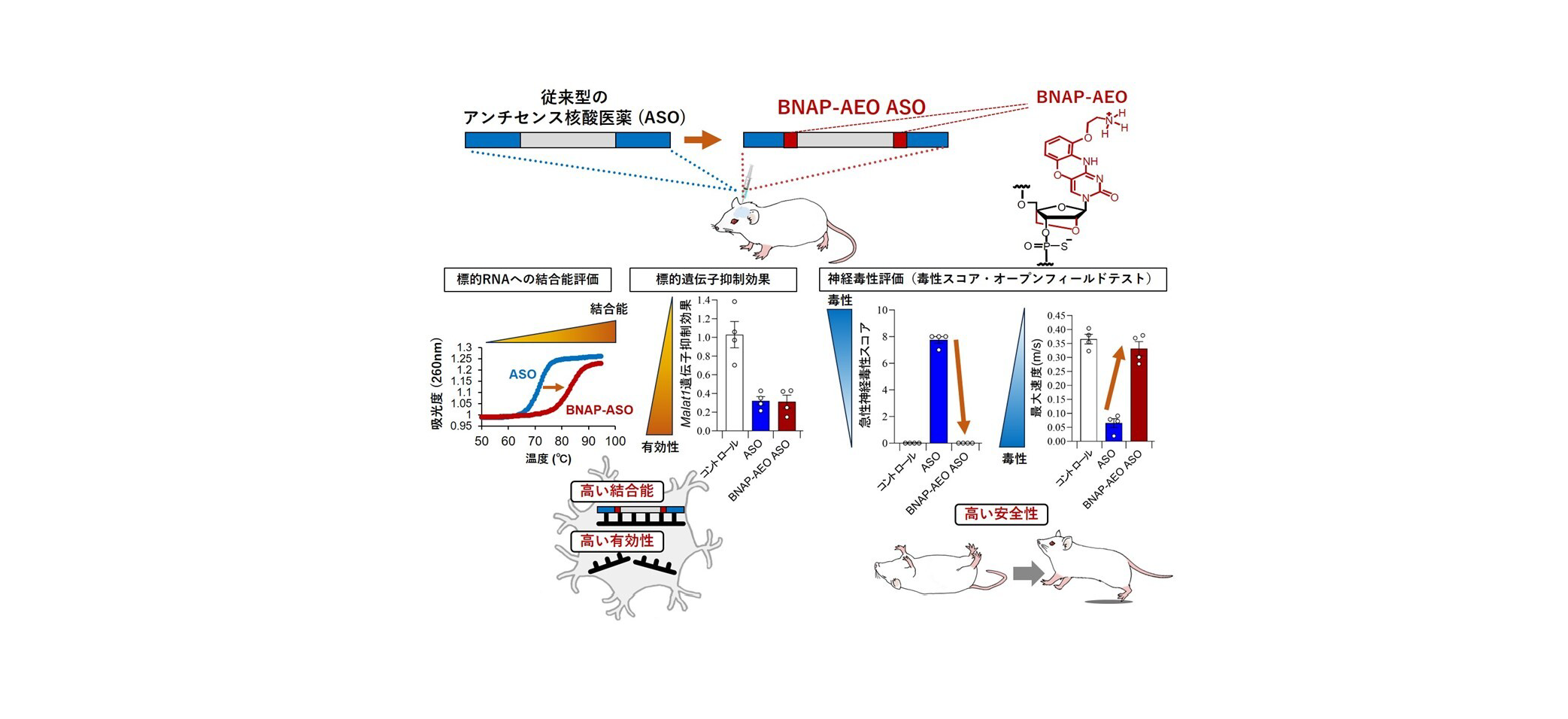

「 中枢神経を標的とした核酸医薬の高い有効性と安全性を有する技術開発に成功 」【横田隆徳 教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 脳神経病態学分野の横田隆徳教授、吉岡耕太郎特任助教、Su Su Lei Mon特任研究員、松林泰毅大学院生らの研究グループは、大阪大学 大学院薬学研究科 生物有機化学分野の小比賀聡教授らのグループとの共同研究で、核酸塩基を修飾した糖部架橋型核酸「BNAP-AEO ※2」による新規の核酸化学修飾技術を新たに導入したASOを、マウスを用いて検証したところ、高い有効性を保持しつつ重篤な神経系の副作用を劇的に改善することを明らかにしました。さらに、研究グループはその副作用改善のメカニズムを検証し、脳内に存在するSigma-1受容体※3の関与を示唆する結果を得ました。本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)「先端的バイオ創薬等基盤技術開発事業」、「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業(RNA標的創薬技術開発)」、「脳とこころの研究推進プログラム(領域横断的かつ萌芽的脳研究プロジェクト)」、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)「創発的研究支援事業(JPMJFR216H)」、日本学術振興会(JSPS)「科研費助成事業(基盤研究(B)JP22H02979)」などの支援のもとで行われたので、その研究成果は、国際科学誌Molecular Therapy - Nucleic Acidsに、2024年3月18日にオンライン版で発表されました。 ※22',4'-BNA/LNA with 9-(aminoethoxy)phenoxazine (BNAP-AEO) 大阪大学の小比賀聡教授、中川治博士らが開発した新規の核酸分子の化学修飾技術。核酸糖骨格部に対する化学修飾である2',4'-BNA/LNAと、塩基に対する化学修飾である9-(aminoethoxy)phenoxazineを組み合わせた技術である。本研究グループはBNAP-AEOを導入した核酸分子は、標的RNAへの高い結合能を有することを報告している。 ※3Sigma-1受容体 脳内の特に神経細胞に多く発現する二回膜貫通型タンパク質。細胞内のカルシウムイオン濃度の調製や小胞体ストレス経路の活性化、ミトコンドリア機能の強化など様々な機能を有することが示されている。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

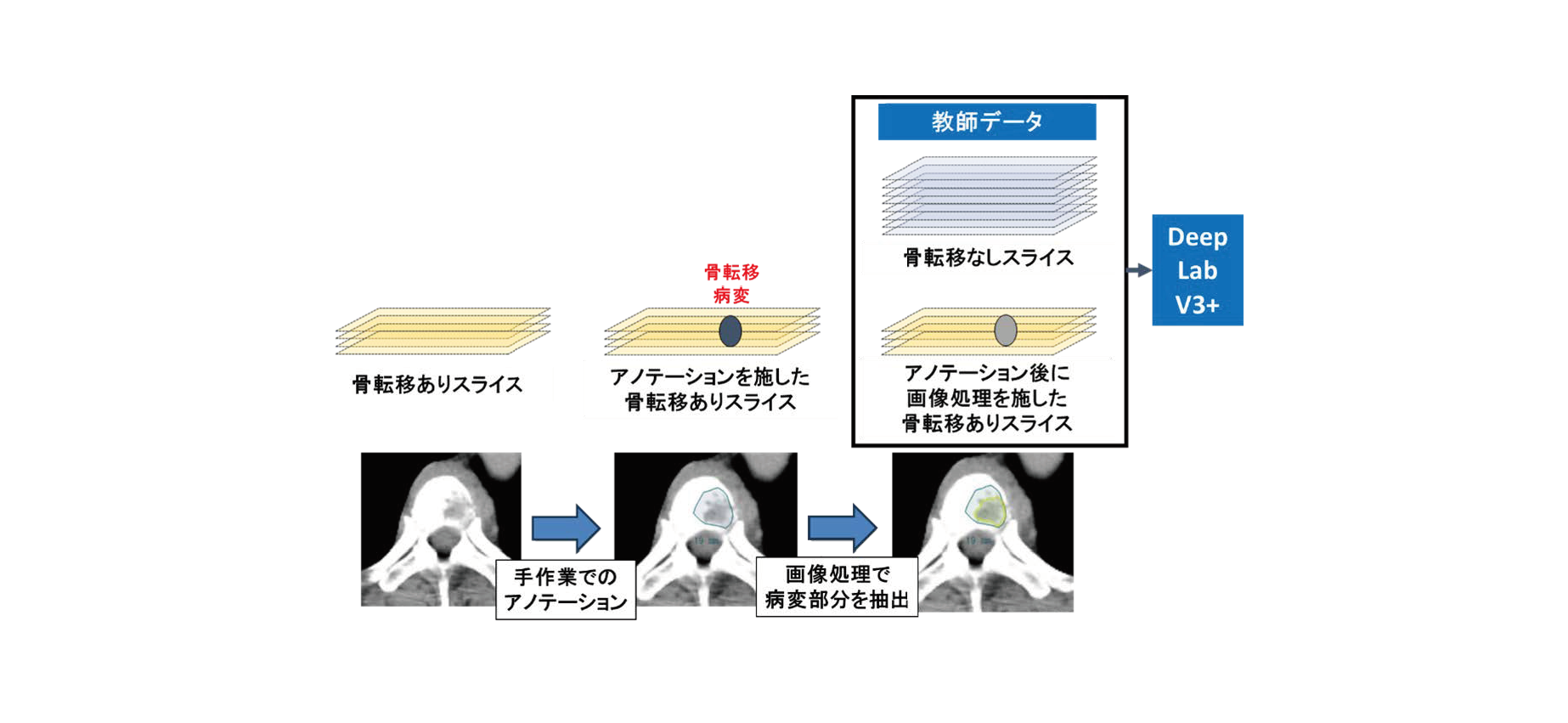

「 がんの骨転移をCT画像から自動で検出するAIモデルの開発 」【佐藤信吾 講師】

東京医科歯科大学病院 がん先端治療部・緩和ケア科 佐藤信吾講師、東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 整形外科学分野 吉井俊貴教授、画像診断・核医学分野 立石宇貴秀教授らの研究グループは、株式会社NTTデータグループとの共同研究で、CT画像から「がんの骨転移」を自動で検出可能な新たなAIモデルを開発することに成功しました。また、開発したAIモデルが整形外科および放射線科の専門医と同等の検出精度を示し、若手医師の画像診断精度を向上させることも検証しました。本研究成果は、国際科学誌Spineの2024年3月15日発行号に掲載されました。 ※詳細につきましては、本取組のURLよりご覧ください。 -

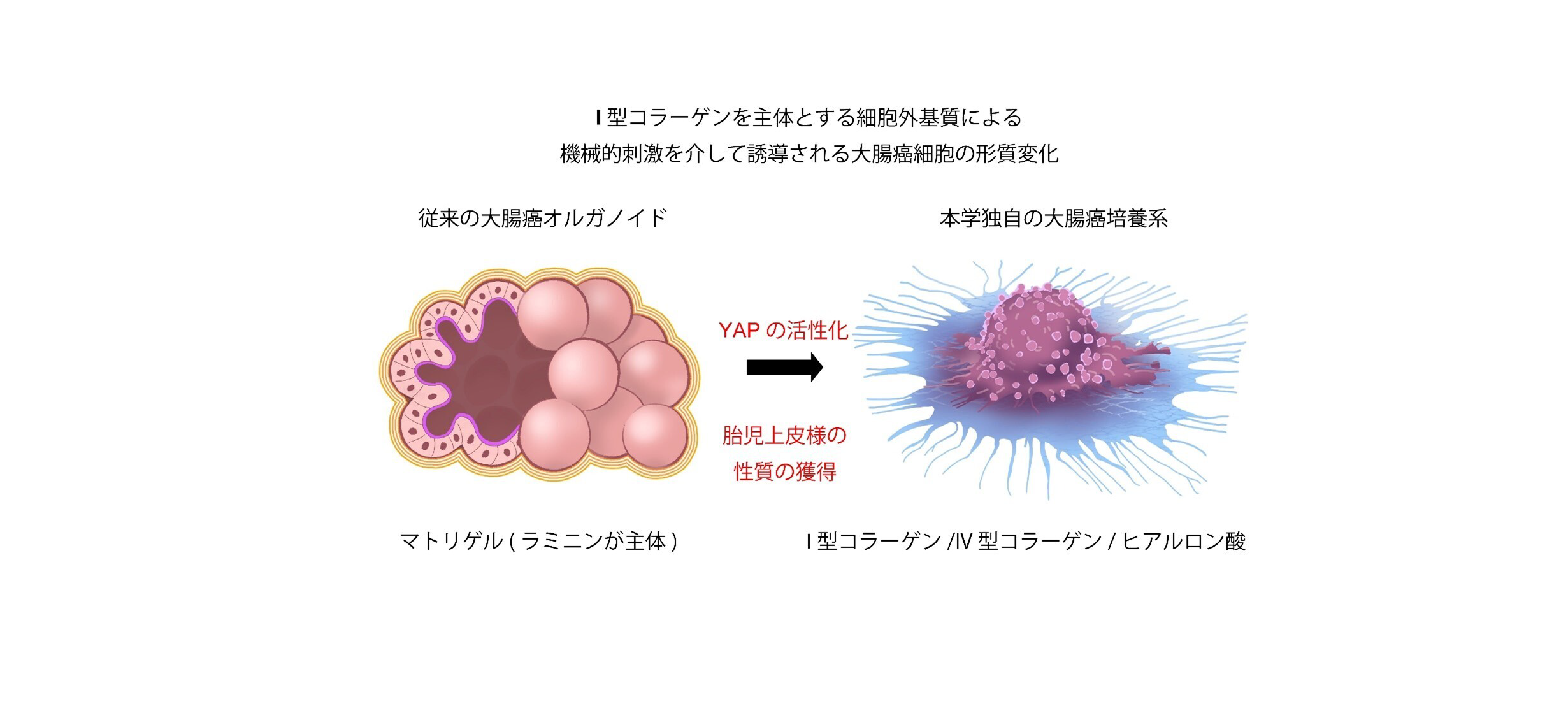

「 大腸癌の進展に関わる非ゲノム型YAP活性化機構の同定 」【油井史郎 准教授】

東京医科歯科大学統合研究機構再生医療研究センター油井史郎准教授は、ルーヴェンカトリック大学消化管腫瘍学Sabine Tejpar教授との国際共同研究を行い、大腸癌において遠隔転移や抗癌剤耐性に重要と考えられている腫瘍微小環境の中で、特定の細胞外基質を起点とするシグナル経路を明らかにしました。この研究は東京医科歯科大学消化器病態学小笠原暢彦大学院生(指導教員:岡本隆一教授)、同大学臨床腫瘍学加納嘉人講師によって行われました。本研究は同大学高等研究院炎症性腸疾患研究室(渡邉守特別栄誉教授)、同大学消化管外科学分野(絹笠祐介教授、山内慎一講師)、同大学人体病理学分野(大橋健一教授)、同大学病院病理部(大西威一郎助教)との緊密な学内連携に支えられ、主に文部科学省科学研究費補助金、科学技術振興機構(JST)、土田直樹研究助成基金の支援のもとで施行されました。研究成果は、国際科学誌iScience(アイサイエンス)に、2024年2月16日オンライン版で公表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

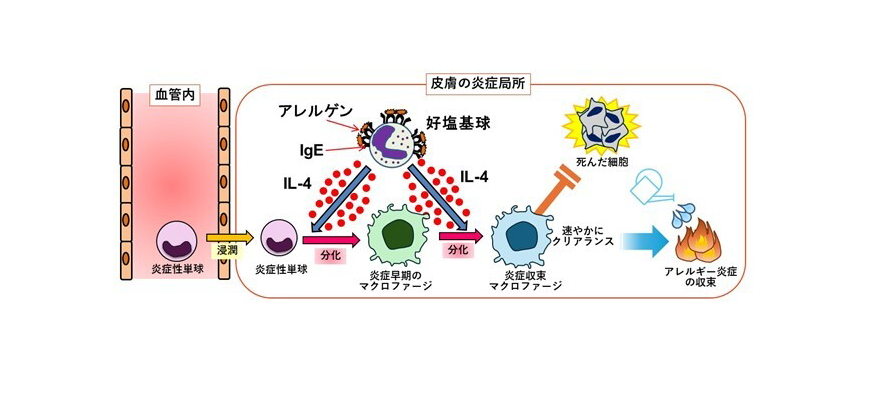

「 アレルギーを抑えるマクロファージが誘導される過程を解明 」【三宅健介 特任助教】

東京医科歯科大学 高等研究院 炎症・感染・免疫研究室の三宅健介特任助教、伊藤潤哉大学院生、髙橋和総大学院生、烏山一特別栄誉教授と教養部の中林潤教授の研究グループは、順天堂大学、東京理科大学、ケープタウン大学との共同研究により、皮膚アレルギー炎症局所の1細胞RNAシーケンス解析をおこない、皮膚にやってきた炎症性単球※3がアレルギーを抑制するマクロファージへと変化していく仕組みを解明しました。この研究は、文部科学省科学研究費基金・補助金、武田科学振興財団、内藤記念科学振興財団、上原記念生命科学財団、かなえ医薬振興財団、大山健康財団、東京医科歯科大学 次世代研究者育成ユニット、東京医科歯科大学 重点領域研究、JST次世代研究者挑戦的研究プログラム、JST ACT-X「生命現象と機能性物質」の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Nature Communicationsに、2024年2月23日にオンラインにて発表されました。 ※3炎症性単球・・・・・・・・血中を流れる白血球の1つである単球のなかでも主要なグループの1つ。もとは炎症を惹き起こす細胞と考えられていたためこのように名付けられたが、最近は炎症性単球が炎症抑制型マクロファージへと変化することも報告されている。皮膚などの末梢組織に入り込んだのちに、マクロファージや樹状細胞へと変化し、末梢組織の免疫反応に関与する。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。