取組事例一覧

東京医科歯科大学SDGs推進宣言(2021年6月)の下、大学全体でSDGs達成に向けた取組みを推進しています。

国立大学法人東京医科歯科大学のSDGs目標として、本学の使命である教育・研究・医療を念頭に、目標3(健康と福祉)をメインに

目標4(教育)、目標9(産業と技術基盤)を挙げていますが、本学では、この3つの目標に限らずにSDGsに向けた取組みを幅広く行っています。詳細は各取組のページをご覧ください。

-

「 脂質リガンド結合ヘテロ核酸による新規エクソン・スキッピング療法の開発 」【横田隆徳 教授、永田哲也 教授、長谷川樹里 大学院生】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 脳神経病態学分野 (脳神経内科)のグループでは、これまで独自にASOの効果を改善させるDNA/RNAヘテロ2本鎖核酸 (HDO) を開発してきました。従来のHDOはRNase Hという酵素に認識されて相補鎖が細胞内で切断され、主鎖のASOが標的mRNAを切断して、その遺伝子発現を抑制します。今回、横田隆徳教授、東京医科歯科大学 核酸・ペプチド創薬治療研究センター (TIDEセンター) 永田哲也教授、長谷川樹里大学院生は、東京慈恵会医科大学・東京大学・武田薬品工業との共同研究で、従来のHDOとは異なり、 PMOを主鎖とする新規の脂質リガンド結合PMO/RNAヘテロ核酸を開発しました。この核酸はRNase Hには認識されず、標的RNAに特異的に結合しスプライシング制御し、その遺伝子発現の調整を行います(図1)。DMDの動物モデルであるmdxマウス(ジストロフィン欠損)では、この核酸を投与したところ、骨格筋のみならず心筋でも顕著なジストロフィンタンパクの回復が確認されました。加えて筋力、心電図変化、中枢神経症状などの正常化にも成功しました。 この研究成果は、国際科学誌Nature Communications に、2024年9月26日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

「 脂肪細胞は自身の周囲の硬さを離れた細胞に伝える 」【楠山譲二 テニュアトラック准教授】

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生体情報継承学分野の楠山譲二テニュアトラック准教授の研究グループは、北海道大学、東北大学との共同研究で、脂肪組織は周囲の硬さを感知し、CXCL13と呼ばれるタンパク質を分泌することで、周囲のマクロファージや血管内皮細胞に硬さ情報を伝えていることを明らかにしました。この研究は文部科学省科学研究費補助金、日本医療研究開発機構革新的先端研究開発支援事業、神澤医学研究振興財団、上原記念生命科学財団、中富健康科学振興財団、ロッテ財団、持田記念医学薬学振興財団、かなえ医薬振興財団の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Journal of Lipid Research(ジャーナル・オブ・リピド・リサーチ)に掲載され、2024年9月30日に出版されます。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

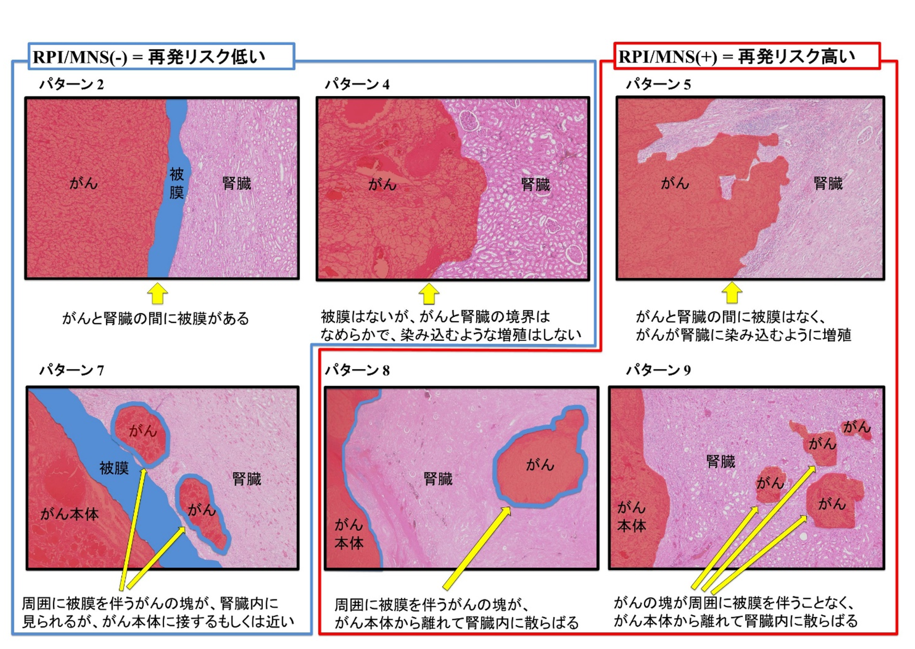

「 腎臓がんの術後再発リスクを見極める新たな鍵 」【 田中一 講師 、布川裕規 助教 、山本浩平 講師 】

大学院医歯学総合研究科腎泌尿器外科学分野の田中一講師と口腔病理学分野の布川裕規助教および人体病理学分野の山本浩平講師の研究グループは、淡明細胞型腎細胞癌の術後再発リスクをより高精度に予測しうる新たな病理学的指標を発見しました。具体的には、腎臓内の腫瘍部と非腫瘍部の境界部の増殖パターンを10種類に細分化することにより、特定の増殖パターンが術後再発に強く関連することをつきとめました。 さらに、術後再発リスクが高い増殖パターンが特定の予後不良な遺伝子変異と関連することが示唆されました。この研究成果により、淡明細胞型腎細胞癌の術後再発リスクのより正確な評価がなされ、従来のリスク評価では見逃されがちな再発高リスク患者に対して術後補助療法の機会が提供されることが期待されます。 この研究は文部科学省科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌 Modern Pathology (モダンパソロジー)に、2024年8月31日に発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

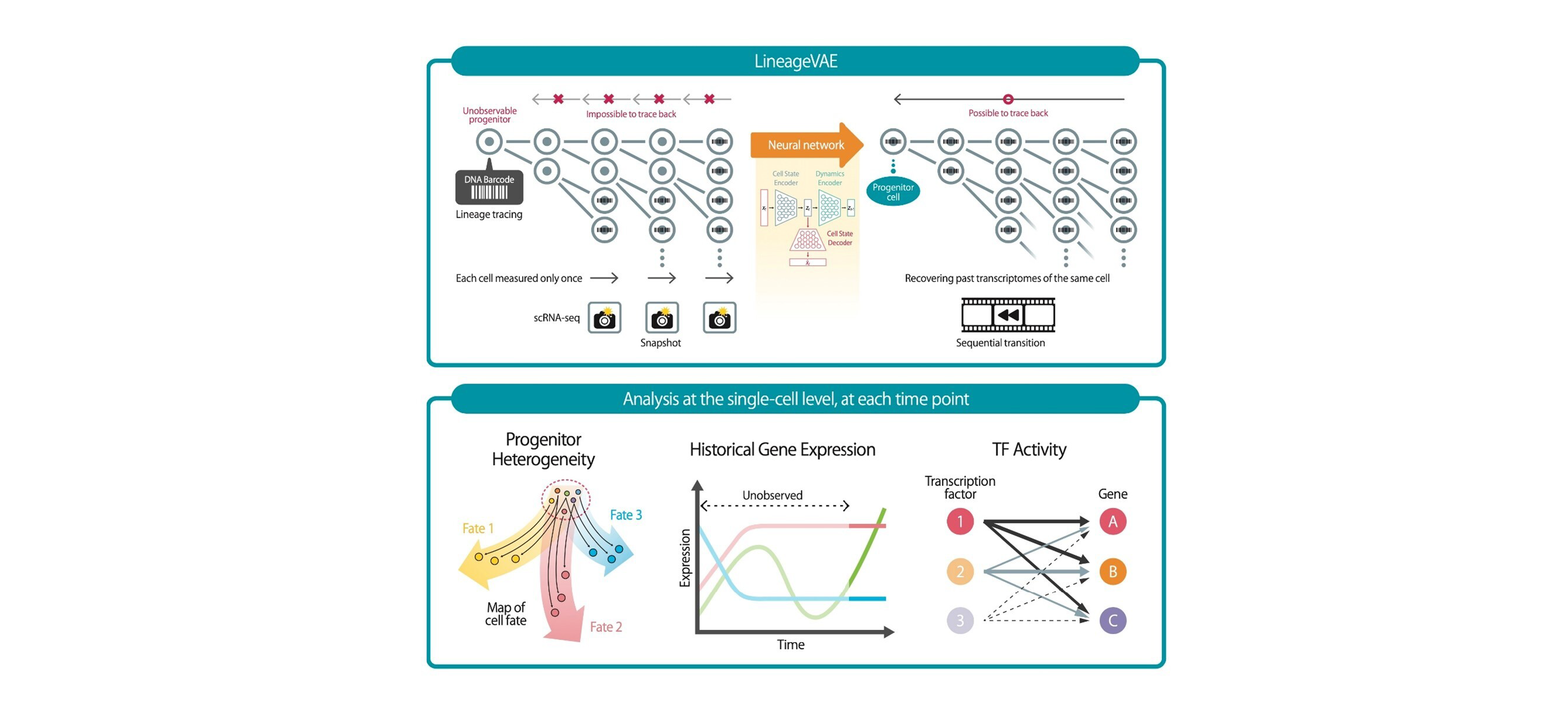

「 深層生成モデルを活用した一細胞解像度での細胞状態遷移解析ツールの開発 」【 島村徹平 教授、小嶋泰弘 連携研究員】

名古屋大学医学部医学科学生の間島滉一郎、国立がん研究センター研究所計算生命科学ユニットの小嶋泰弘独立ユニット長(東京医科歯科大学難治疾患研究所計算システム生物学分野連携研究員)、東京医科歯科大学難治疾患研究所計算システム生物学分野/名古屋大学大学院医学系研究科システム生物学分野の島村徹平教授らの研究グループは、生体組織内の細胞間共局在関係を解析するための画期的な情報解析手法「LineageVAE」を開発しました。 この手法は、scRNA-seqとLineage Tracing法を統合し、深層生成モデルの枠組みと同一バーコードを有する細胞系統は共通の祖先細胞をもつ姉妹関係にあるという性質を利用して、実験的には観測することができない、観測された細胞の祖先の細胞状態や過去の逐次的な遺伝子発現、転写因子による遺伝子制御ネットワークを一細胞解像度で分析することを可能にする技術です。本解析手法をマウス骨髄由来前駆細胞の造血現象、線維芽細胞から内胚葉前駆細胞へのダイレクトリプログラミング現象のデータに適用し、多数の細胞種や運命へと分岐する複雑な生命現象における観測されたそれぞれの細胞の祖先の細胞状態や、一細胞解像度で過去の遺伝子発現を通じた細胞状態遷移制御機構の推定が可能となりました。 細胞状態遷移を制御する機構の理解は、分化や発生、細胞応答、疾患、老化などの動的な生命現象の研究において不可欠です。LineageVAEは、scRNA-seqデータと Lineage Tracing データを用いて、それぞれの細胞の過去の状態遷移を復元し、一細胞解像度での共局在解析を実現することに成功しました。本解析手法は、細胞間相互作用の分子メカニズムに関する網羅的なデータに基づく仮説の提案を可能にし、再生医療の研究や新規の創薬標的の探索に役立つと期待されます。 本研究成果は、国際学術誌「Bioinformatics」に2024年8月22日にオンライン掲載されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

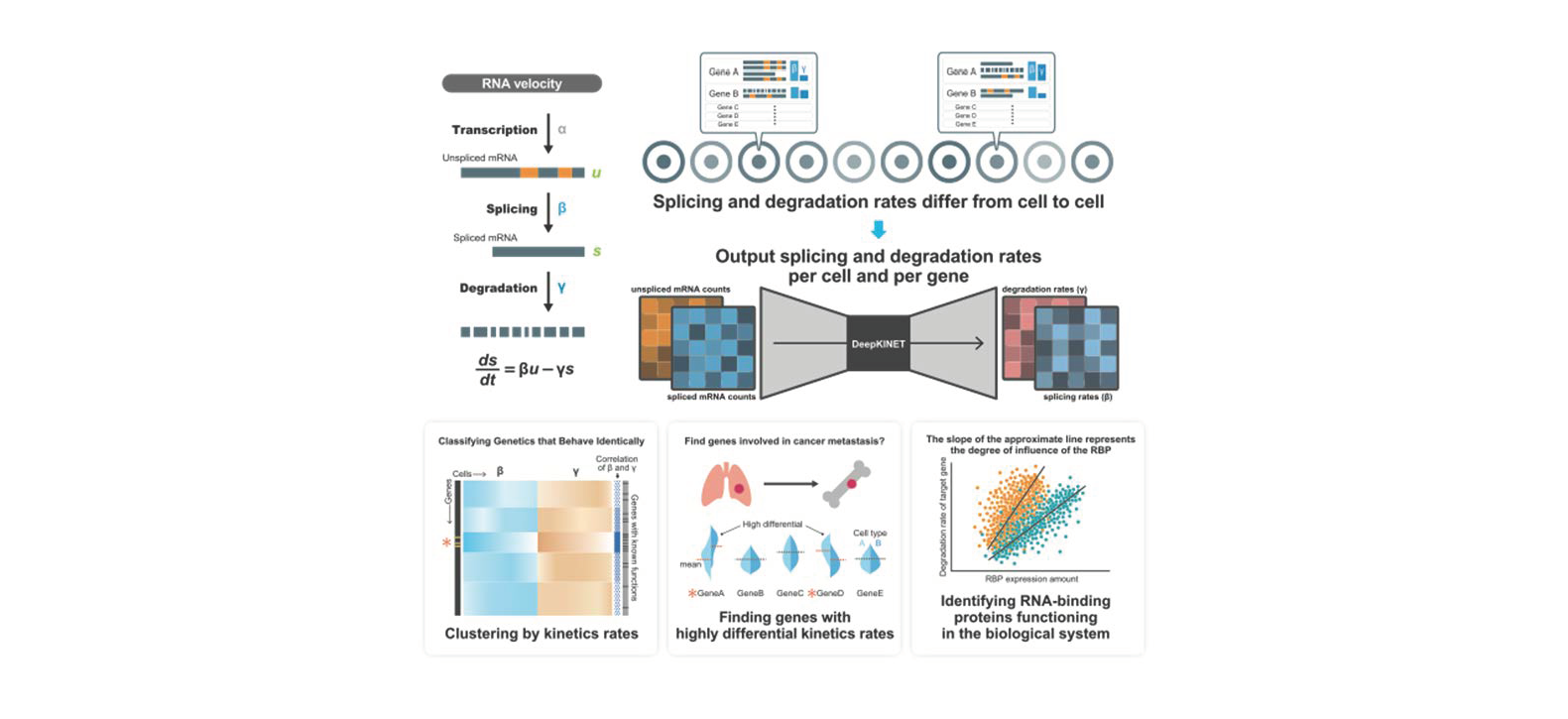

「 深層生成モデルを活用した一細胞レベルのmRNAスプライシングと分解の解析 」【島村徹平 教授、小嶋泰弘 連携研究員】

名古屋大学医学部附属病院卒後臨床研修・キャリア形成支援センターの水越周良研修医、国立がん研究センター研究所計算生命科学ユニットの小嶋泰弘独立ユニット長(東京医科歯科大学難治疾患研究所計算システム生物学分野連携研究員)、東京医科歯科大学難治疾患研究所計算システム生物学分野/名古屋大学大学院医学系研究科システム生物学分野の島村徹平教授らの研究グループは、各遺伝子の代謝を解析するための新規の情報解析手法「DeepKINET」を開発しました。 この手法は、一細胞トランスクリプトームデータと、RNA速度モデル、深層生成モデルの枠組みを利用して、遺伝子のスプライシングと分解の速度を一細胞解像度で分析することを可能にする技術です。本解析手法を神経細胞、乳癌、骨髄異形成症状群のデータに適用し、各遺伝子のmRNAのスプライシングや分解を網羅的に解析することにより、RNA結合タンパク質の機能や、スプライシング因子の変異の影響の推定を行いました。 mRNAのスプライシングや分解の理解は、遺伝子発現制御メカニズムの解明において不可欠であり、特にがんの発生や進行について新たな知見を提供します。DeepKINETは、一細胞トランスクリプトームデータを用いて、一細胞レベルでmRNAの動態を解析することに成功しました。本解析手法は、遺伝子発現制御の分子メカニズムに関する網羅的なデータに基づく仮説の提案を可能にし、新規の治療標的の探索に役立つと期待されます。 本研究成果は、国際学術誌Genome Biologyに2024年9月6日にオンライン掲載されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

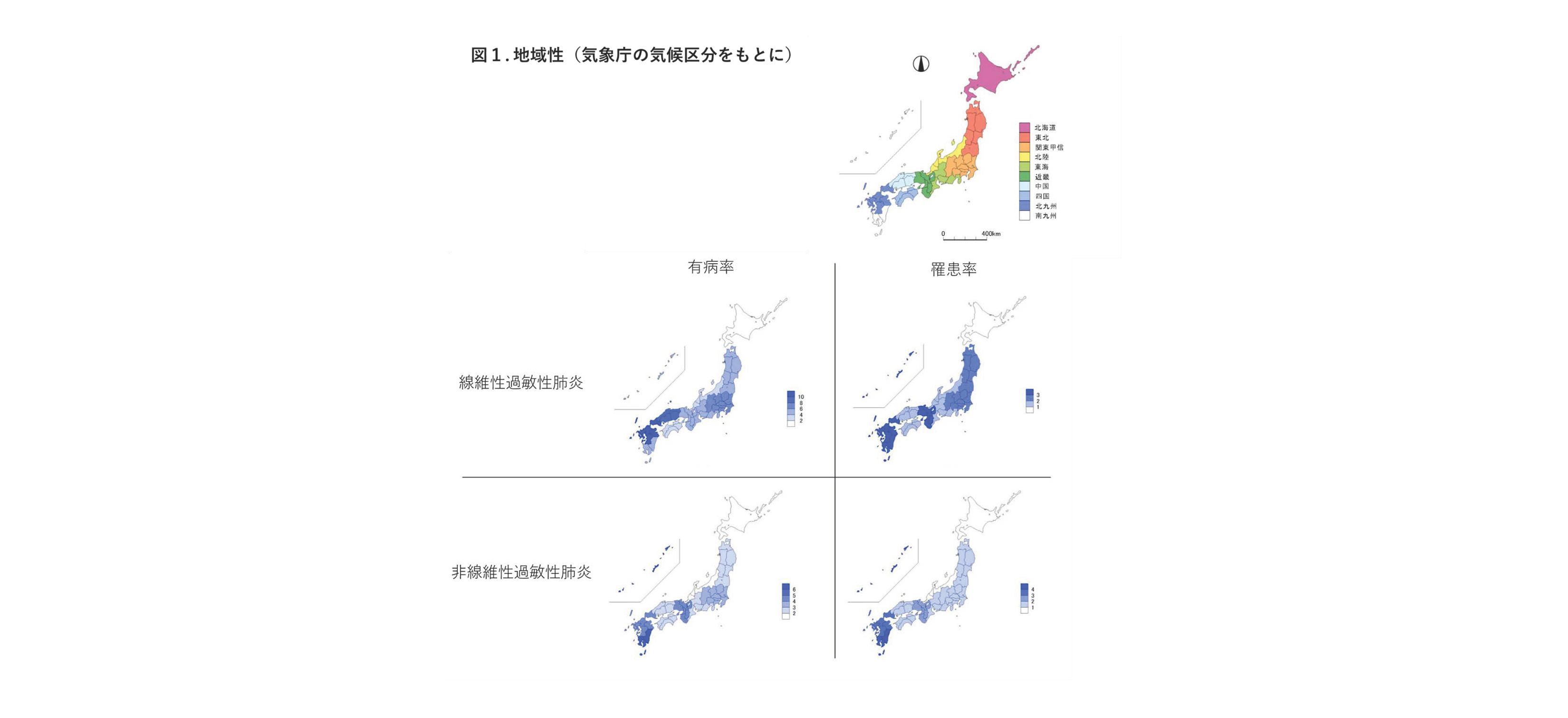

「 過敏性肺炎の正確な有病率、罹患率を推計 」【宮﨑泰成 教授、岡本師 准教授】

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科統合呼吸器病学の宮﨑泰成教授と東京医科歯科大学病院長寿・健康人生推進センターの岡本師准教授の研究グループは、過敏性肺炎の全国疫学調査一次調査を実施し、日本で初めて線維性過敏性肺炎および非線維性過敏性肺炎の正確な有病率および罹患率を推計しました。この研究は日本医療研究開発機構(AMED)の支援のもとでおこなわれたもの(JP22ek0410101)で、その研究成果は、国際科学誌 Allergology International に2024年8月19日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

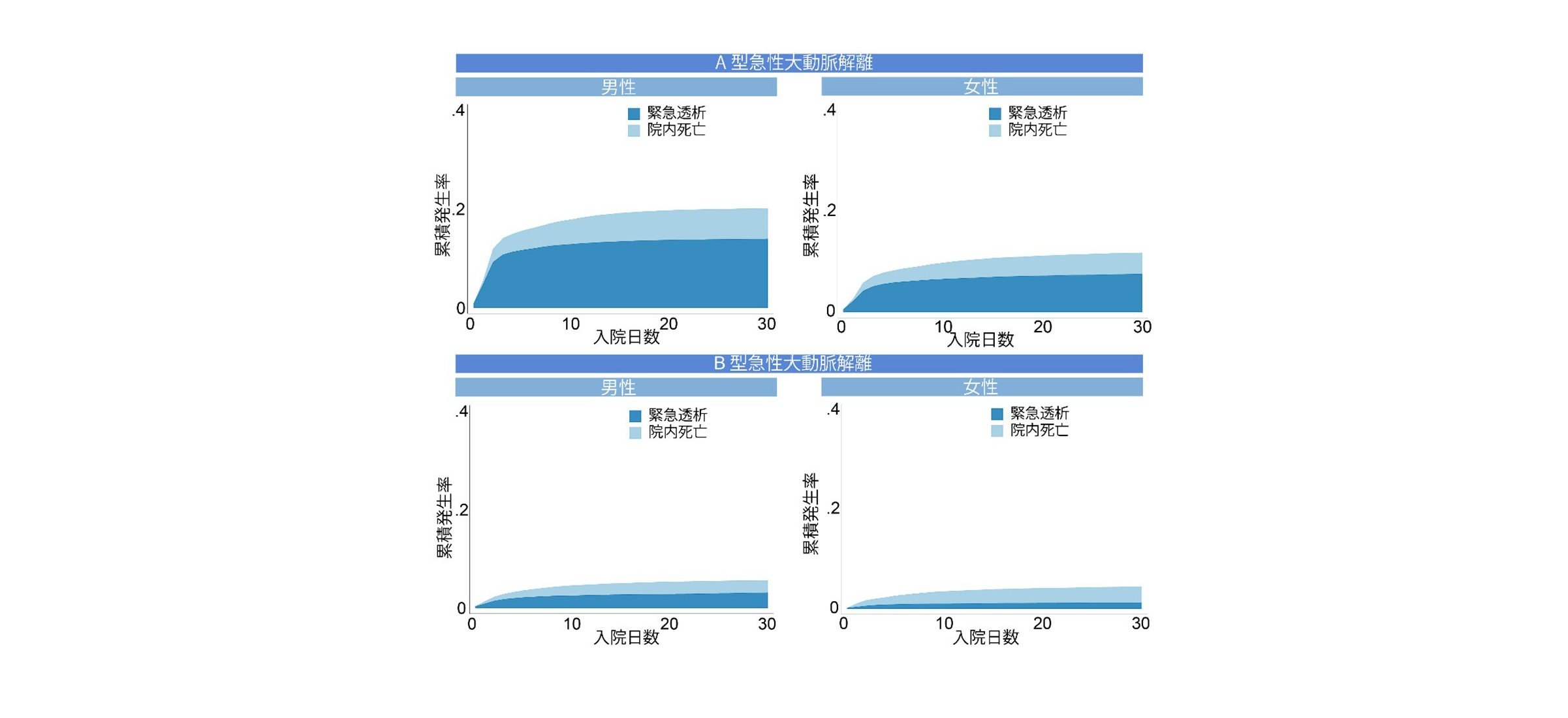

「 急性大動脈解離後の緊急透析リスクに男女差 」【萬代新太郎 テニュアトラック准教授、内田信一 教授】

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科腎臓内科学分野の萬代新太郎テニュアトラック准教授、中野雄太非常勤講師、内田信一教授らの研究グループは、東京医科歯科大学大学院医療政策情報学分野の伏見清秀教授との共同研究で、急性大動脈解離発症後の緊急透析リスクに顕著な性差が存在することを発見しました。この研究は厚生労働科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、米国科学誌 iScience (Cell Press)に、2024年8月16日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

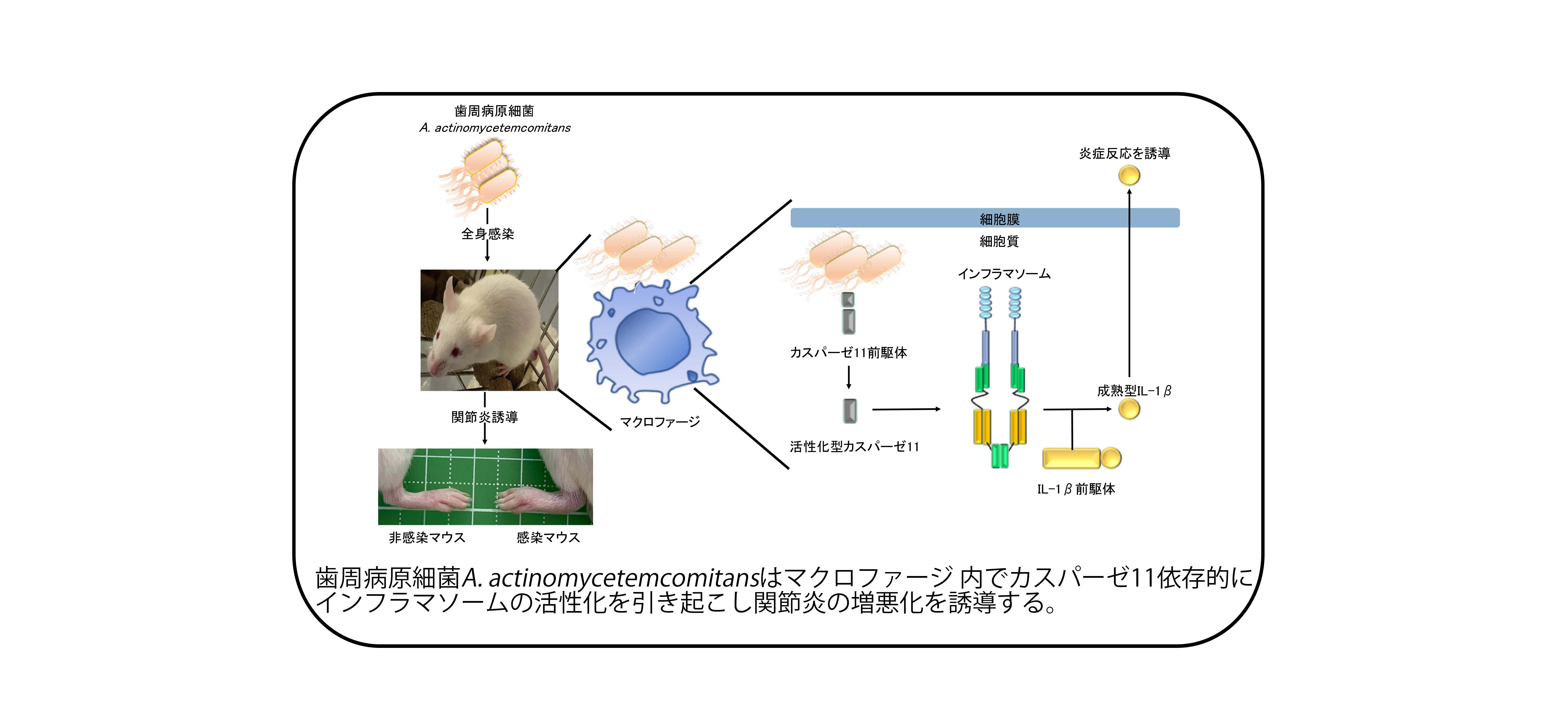

「 歯周病原細菌が関節炎の増悪化を引き起こしているメカニズムを解明 」【鈴木敏彦 教授、岡野徳壽 助教】

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科細菌感染制御学分野の鈴木教授と岡野助教の研究グループは、同大学院歯周病学分野、生涯口腔保健衛生学分野、難治疾患研究所免疫制御学分野、東京大学、大阪大学との共同研究で、歯周病原細菌が免疫細胞マクロファージへとカスパーゼ11※1依存的に自然免疫反応の1つであるインフラマソーム※2の活性化を誘導することによって、関節炎の増悪化を引き起こすことをつきとめました。この研究は文部科学省科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌International Journal of Oral Scienceに、2024年8月15日にオンライン版で発表されました。 ※1カスパーゼ11 主にグラム陰性細菌の膜成分リポポリサッカライド(LPS)を認識する細胞質内センサーの1つ。非標準的インフラマソームの活性化を引き起こす。 ※2インフラマソーム 病原体の感染、宿主代謝産物を感知する細胞質内センサー分子等によって形成されるタンパク複合体。カスパーゼ-1の活性化を誘導する。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

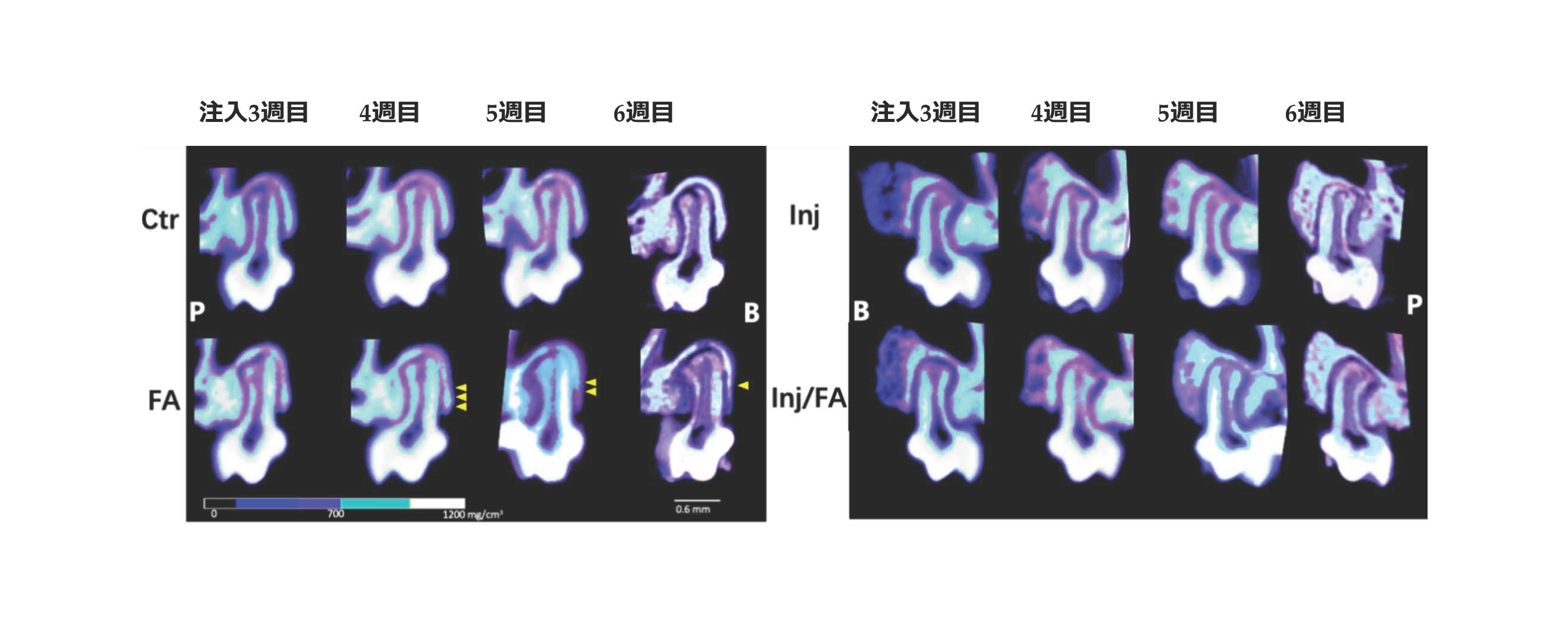

「 矯正歯科治療で歯を動かせる範囲を広げる新たな方法を開発 」【小野卓史 教授、松本芳郎 講師】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 咬合機能矯正学分野の小野卓史教授、松本芳郎講師、斉佳大学院生らの研究グループは、口腔基礎工学分野の青木和広教授らとの共同研究で、青木教授らが開発した骨形成タンパク質(BMP)-2※2とOP3-4ペプチド※3から成る骨同化作用薬を局所に留めるゼラチンハイドロゲルとともに注入する骨形成促進法に着目し、新たに開発したマウスの上顎臼歯に加える矯正力で歯槽骨の裂開を起こす実験モデルに応用しました。その結果、骨同化作用薬を局所に投与して歯に矯正力を加えた場合、局所投与しないで矯正力を加えた場合に比べて歯根膜※4内の骨吸収と歯根膜外の骨形成双方の活性が高まることで歯槽骨の裂開※1を防げることを初めて明らかにすると同時に、骨量不足による歯の移動期間の遅延が改善する可能性と、これまで矯正歯科治療で歯の移動が難しかった部位にまで歯を移動できる可能性を新たに示しました。この研究は文部科学省科学研究費補助金の支援のもとで行われたもので、その研究成果は、国際科学誌Scientific Reports に、2024年7月10日にオンライン版で発表されました。 ※1歯槽骨の裂開・・・・・・・・歯を支える周囲の歯槽骨辺縁の吸収と歯肉の退縮が生じ、歯冠寄りの歯根が露出することである。主に歯周病や外傷性の嚙み合わせなどに伴って生じるが、歯槽骨の量が不十分な部位への歯の移動によっても生じることがある。 ※2骨形成タンパク質(BMP)-2・・・・・・・・Bone morphogenetic proteins(BMP)の一種でTGF-βスーパーファミリーに属する分泌型シグナル伝達分子である。もともと軟骨や骨形成の制御因子として発見され、胚形成や組織・器官の形態形成において様々な働きを持つ一方、局所骨形成を強力に誘導する成長因子で、既に欧米では骨形成促進薬として臨床応用され、優れた骨再生・骨癒合促進作用が報告されている。しかし、良好な骨再生を得るための高用量のBMP使用により、投与箇所の炎症反応や目的としていない部位にも骨が形成される異所性骨化などの副作用も報告されている。安全に使用するため、低用量のBMPでシグナルを効率的に伝える方法が模索されており、各種RANKL結合ペプチドを併用する方法もそのうちの一つである。 ※3 OP3-4 ペプチド・・・・・・・・分子量1400ほどのRANKL結合ペプチドの一種である。RANKLとは核因子κB活性化受容体リガンド(Receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand )の略称で、骨芽細胞・骨細胞などの骨芽細胞系の細胞に多く認められる。破骨細胞に存在するRANK に結合して、破骨細胞の分化・成熟を刺激するリガンド分子である。一方、OP3-4 ペプチドなどの新しい骨同化作用薬である RANKL結合ペプチドは、この骨芽細胞系の細胞のRANKLに結合することで骨吸収を阻害するだけでなく、骨芽細胞系の細胞を活性化することにより、BMP-2 が誘導する局所骨形成などを促進することが知られている。 ※4歯根膜・・・・・・・・歯と歯根周囲を支える歯槽骨の間に存在し、歯と歯槽骨をコラーゲン線維で結合する軟組織で、食物を咀嚼する際の歯のクッション機能がよく知られている。この歯根膜が持続的に圧迫や牽引されることにより、歯根膜に面する歯槽骨の吸収や形成が生じ、生理的な歯の移動や矯正歯科治療による歯の移動が生じる。 詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

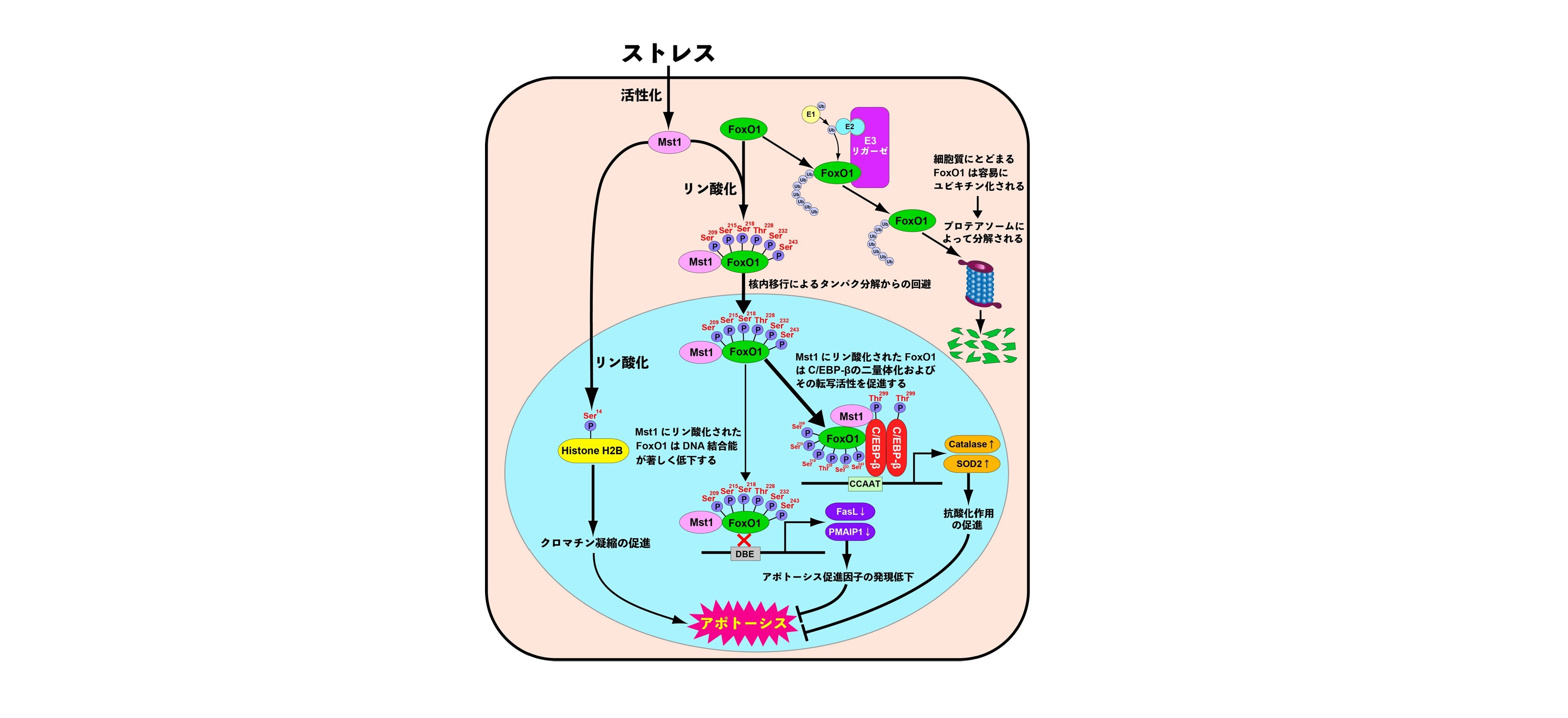

「Mst1によるFoxO1およびC/EBP-βのリン酸化は心筋細胞における細胞保護機構を刺激する」【前嶋康浩 准教授】

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 循環制御内科学分野の前嶋康浩准教授とラトガース・ニュージャージー医科大学(米国)細胞生物学講座の佐渡島純一主任教授の研究グループは、スタンフォード大学(米国)、忠北大学校(韓国)との共同研究で、FoxO1転写因子がMst1キナーゼによってリン酸化されるとC/EBPβ転写因子と協調して細胞保護的に働くことを発見し、このメカニズムを介して心保護的に働くことを見いだしました。この研究は文部科学省科学研究費補助金、米国公衆衛生局研究助成、米国心臓協会研究助成、Leducq財団ならびに万有生命科学振興国際交流財団(現 MSD生命科学財団)の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌 Nature Communications (ネイチャー コミュニケーションズ)に、2024年7月25日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

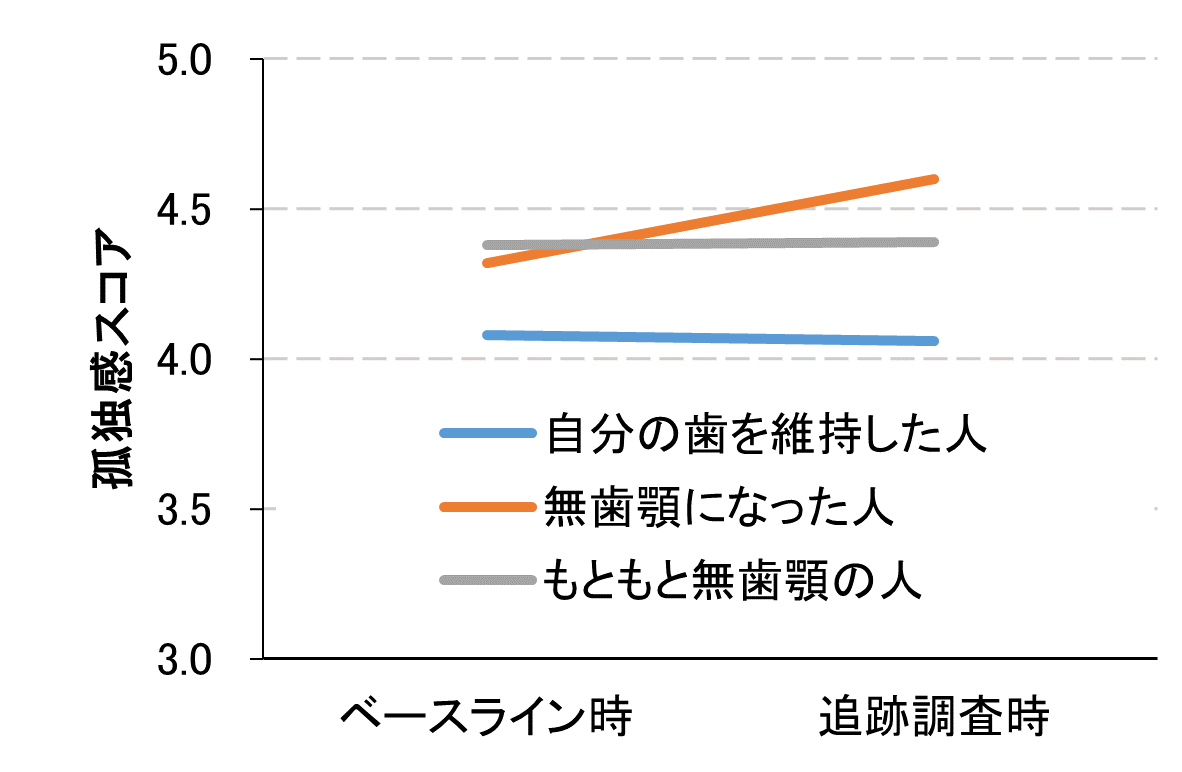

「 歯の喪失が孤独感を高める可能性が明らかに 」【松山祐輔 准教授】

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科健康推進歯学分野の松山祐輔准教授が実施した研究により、無歯顎(自分の歯が一本もない状態)が孤独感を増やすことが明らかになりました。この研究は文部科学省科学研究費補助金のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Journal of Dental Researchに、2024年8月5日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

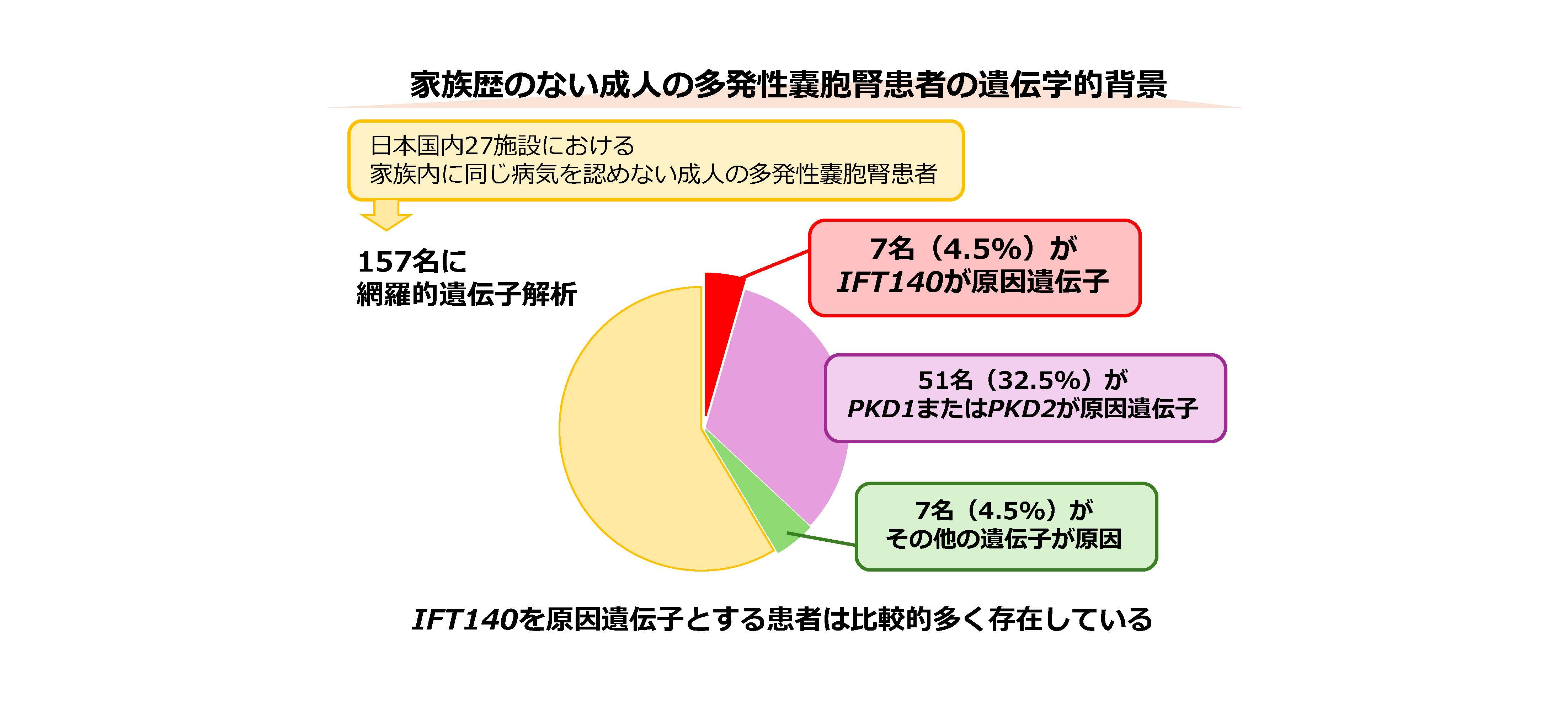

「 家族歴のない成人の多発性嚢胞腎患者の遺伝学的背景を明らかにした 」【蘇原映誠 准教授、森崇寧 助教、藤丸拓也 非常勤講師】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 腎臓内科学分野の蘇原映誠准教授と森崇寧助教、藤丸拓也非常勤講師の研究グループは、日本国内27施設の協力を得て、家族内に同じ病気を認めない成人の多発性嚢胞腎患者157名を対象に網羅的遺伝子解析を行い、IFT140の変異を原因とする患者が7名いることを明らかにしました。この研究は文部科学省科学研究費補助金、国立研究開発法人日本医療研究開発機構およびクラウドファンディングの支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌 Kidney International Reportsに、2024年7月16日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

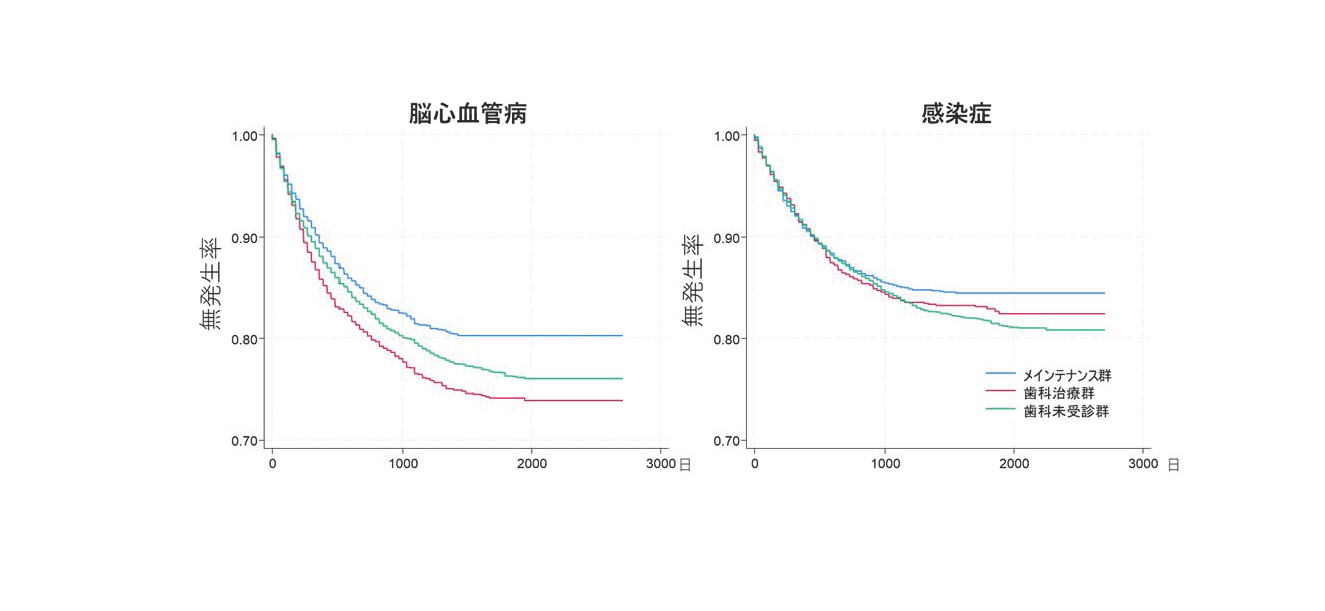

「 お口のメインテナンスが脳心血管病(CVD)と感染症のリスクを下げる可能性 」【三上理沙子 特任助教】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 歯周病学分野の三上理沙子特任助教、東京医科歯科大学統合教育機構の石丸美穂特任助教、東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 健康推進歯学分野の相田潤教授らの研究グループは、順天堂大学との共同研究で、人工透析患者では歯科を受診している方は未受診の方と比較して脳心血管疾患や感染症の発生リスクが低いことを明らかにしました。この研究は文部科学省科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Scientific Reportsに、2024年5月29日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

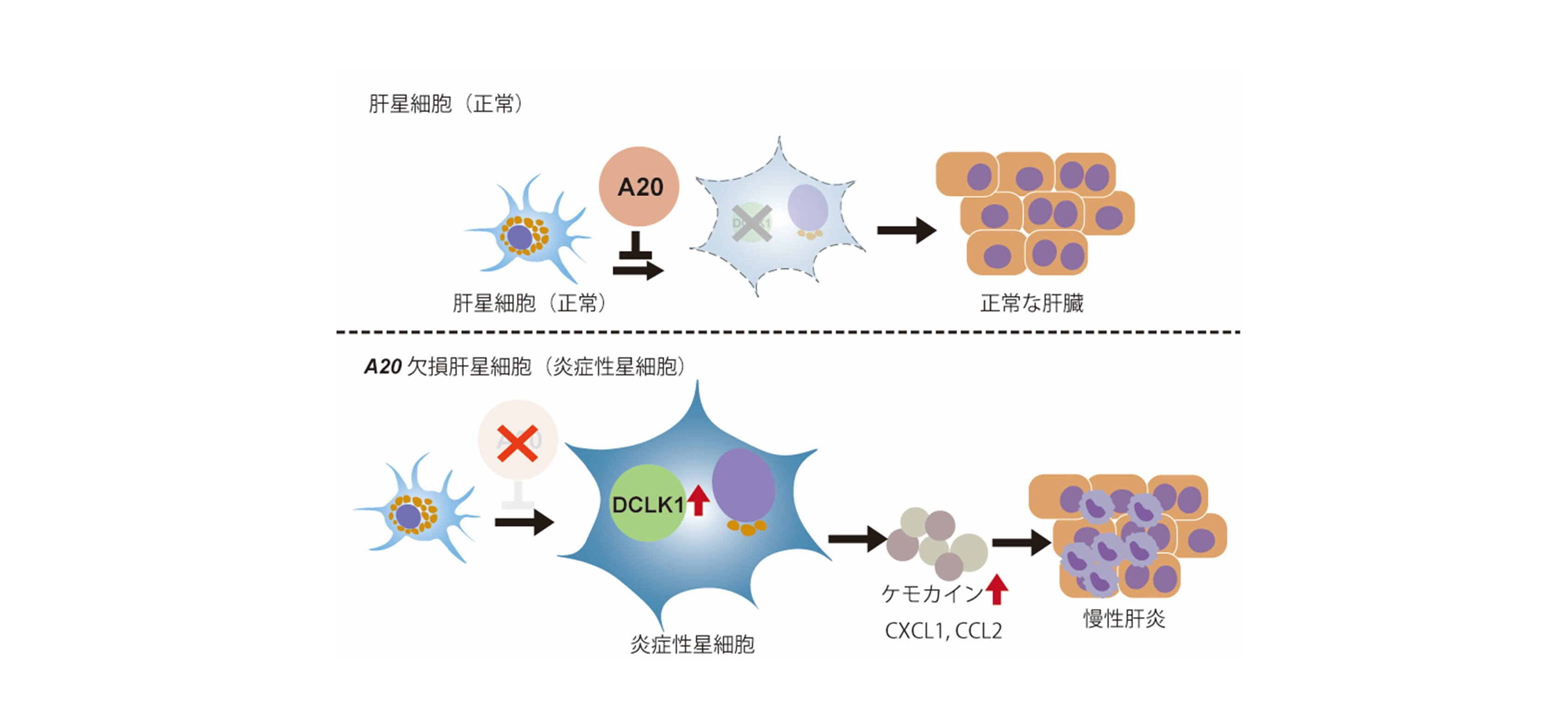

「 肝星細胞による炎症機構の解明と肝硬変の治療へとつながる発見 」【柿沼晴 教授、朝比奈靖浩 寄附講座教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 疾患生理機能解析学分野の柿沼 晴 教授、肝臓病態制御学講座の朝比奈 靖浩 教授、同・消化器病態学分野の三好 正人 助教、渡壁 慶也 大学院生、岡本 隆一 教授らの研究グループは、カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)との共同研究で、星細胞において炎症に寄与する分子DCLK1を同定し、この分子を抑制することが肝星細胞からでる炎症性因子を抑制することを発見しました。この研究は文部科学省科学研究費補助金ならびに日本医療研究開発機構肝炎等克服緊急対策研究事業の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌The FASEB Journalに、2024年7月5日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

「 遅発性複合免疫不全を呈する18q欠失症候群 」【金兼弘和 寄附講座教授】

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科小児地域成育医療学講座の金兼 弘和寄付講座教授と発生発達病態学分野の友政 弾大学院生らの研究グループと、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野の西川 拓朗准教授、岡本 康裕教授らの研究グループは、やまびこ医療福祉センター(鹿児島市)、広島大学との共同研究で、成人期になって易感染性を示した18q欠失症候群の患者で、遅発性複合免疫不全症を生じていることを初めて明らかにしました。この研究成果は、国際科学誌Journal of Clinical Immunology(ジャーナル・オブ・クリニカル・イムノロジー)に、2024年6月19日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

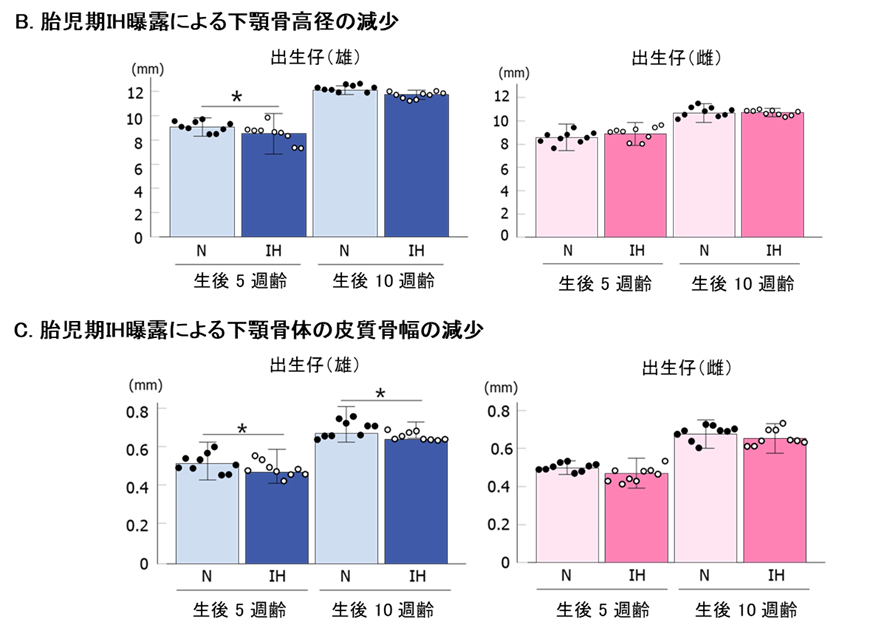

「 胎児期の間欠的低酸素曝露が、顎骨の生後成長を阻害するメカニズムを発見 」【細道純 准教授、小野卓史 教授】

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野の小野卓史教授、細道純准教授および鈴木拓望大学院生(2024年4月より、東京医科歯科大学病院快眠歯科(いびき・無呼吸)外来を兼担)の研究グループは、大阪大学大学院医学系研究科法医学教室の前田秀将特任准教授のグループとの共同研究で、妊婦に好発する睡眠呼吸障害であるOSAがもたらす、就寝中における無呼吸と呼吸再開の繰り返しによって生まれる間欠的低酸素状態(IH)が、出生児の成長発達に与える病態機構を解明するため、妊娠期IHモデルラットからの出生仔の解析をおこない、胎児期のIH曝露が、出生後長期にわたり、出生仔における下顎骨の成長阻害をもたらす新規病態を発見しました。この研究は文部科学省科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Frontiers in Physiologyに、2024年6月11日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

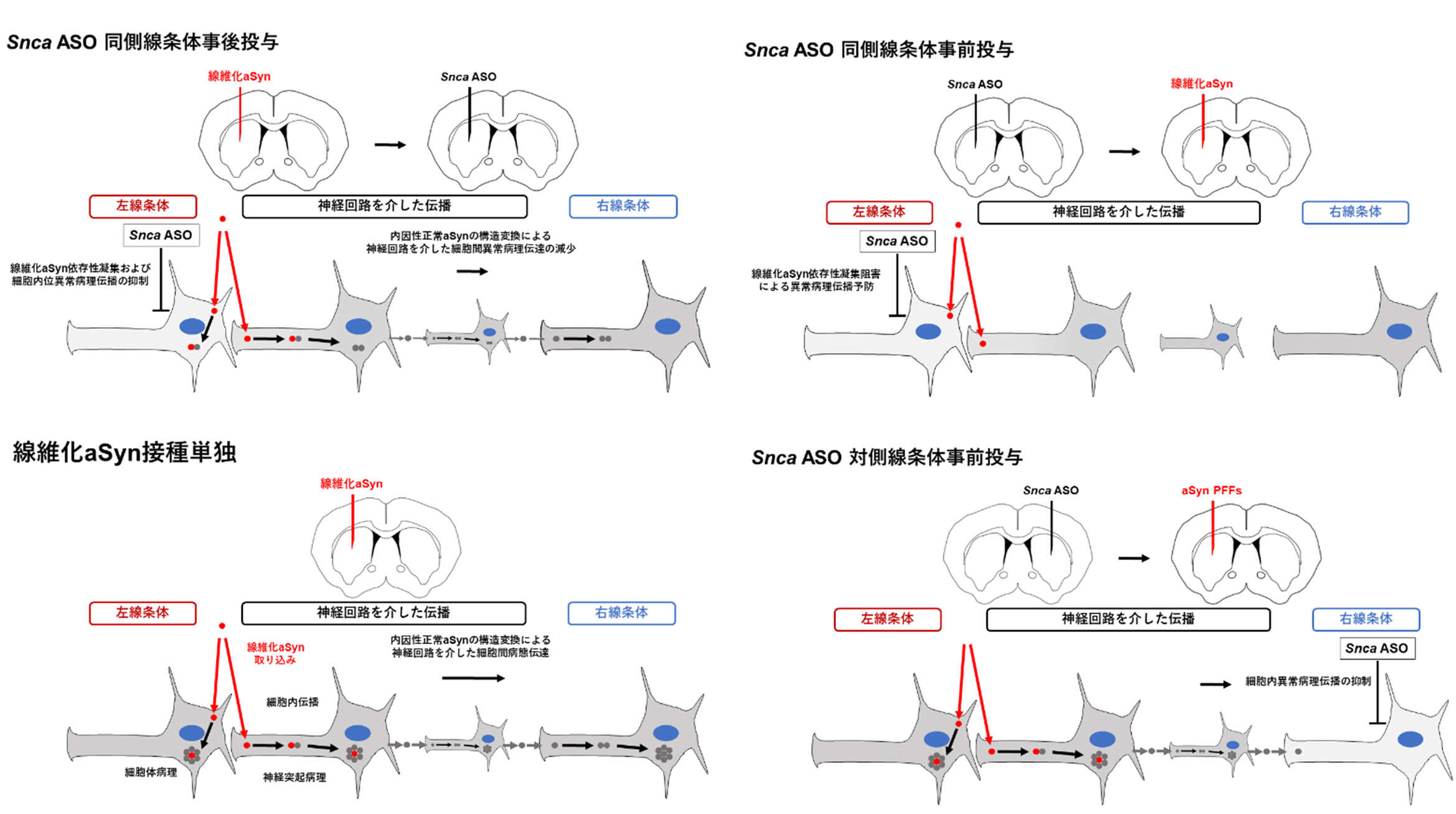

「 アンチセンス核酸(ASO)による異常αシヌクレイン病理伝播抑制 」【横田隆徳 教授、永田哲也 教授】

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 脳神経病態学分野(脳神経内科)の横田隆徳教授、東京医科歯科大学統合研究機構 先端医歯工学創成クラスター 核酸・ペプチド創薬治療研究センターの永田哲也教授、佐野達彦大学院生は東京都医学総合研究所 脳・神経科学研究分野の長谷川成人分野長・認知症プロジェクトリーダーとの共同研究でαシヌクレインをコードするマウスSnca遺伝子を標的としたASOを線維化αシヌクレイン接種により作成されるパーキンソン病異常病理進展動物モデルマウスの脳に局所投与することで投与条件に応じた、病理発現予防および進展抑制効果を示しました。この研究は日本医療研究開発機構(AMED)の革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業における研究課題「第3世代ヘテロ核酸の開発」、先端的バイオ創薬等基盤技術開発事業における研究課題「次世代血液脳関門通過性ヘテロ核酸の開発による脳神経細胞種特異的分子標的治療とブレインイメージング」、日本学術振興会(JSPS)「科研費助成事業(基盤研究(A)JP22H00440)」などの支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌Acta Neuropathologica Communications (IF=7.1) に、2024年5月14日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。 -

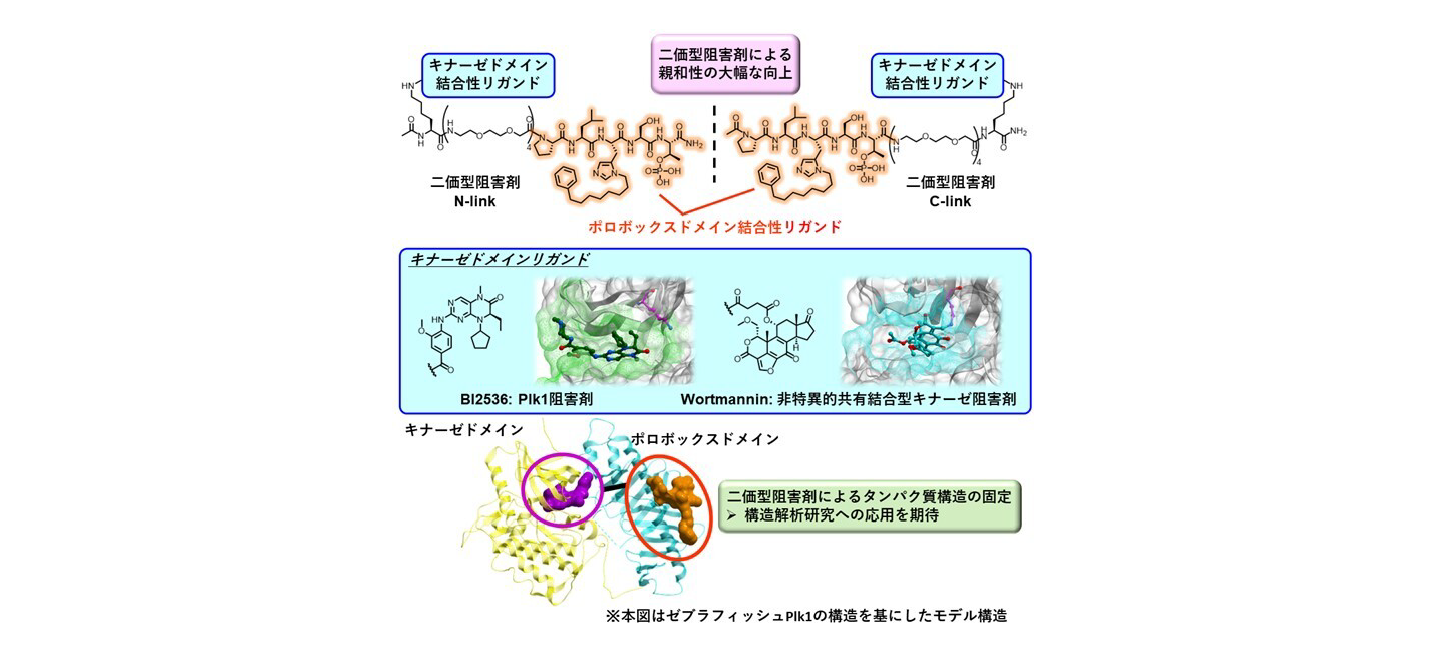

「 共有結合型キナーゼ結合性リガンドを有する高親和性二価型Plk1阻害剤の創製 」【辻耕平 准教授】

東京医科歯科大学生体材料工学研究所メディシナルケミストリー分野の辻耕平准教授は、同分野の玉村啓和教授とともに、米国国立衛生研究所国立がん研究所ケミカルバイオロジーラボラトリーのTerrence R. Burke, Jr.博士との共同研究で、がんの増悪に関与するリン酸化酵素 (キナーゼ) の一種であるPlk1を標的とした非常に高い標的親和性を有する共有結合性二価型阻害剤を創出しました。この研究は文部科学省科学研究費補助金、the Intramural Research Program of the NIH, National Cancer Institute, Center for Cancer Research、AMED創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業 (BINDS) の支援のもとで行われたもので、その研究成果は、国際科学誌RSC Chemical Biologyに、2024年6月4日にオンライン版で発表されました。 ※詳細につきましては、本取組に関するURLよりご覧ください。