「小児もやもや病における間接血行再建術後の脳室吻合チャネル退縮」【医学部医学科 鄭翌、脳神経機能外科学分野 原祥子 助教】

― 間接血行再建術は成人後の脳出血を予防できるか ―

ポイント

- もやもや病でみられる脳室吻合チャネル※1は、脳出血の原因となる危険が高いとされます。

- 小児もやもや病において、間接血行再建術※2が脳室吻合チャネルを退縮させることを示しました。

- 間接血行再建術が、将来の脳出血リスクを低下させる可能性を初めて示しました。

プロジェクトセメスターとは

医学部医学科4年次の6月から11月に、授業の一環で設定されている約6ヶ月間の研究コースです。主な講義や試験、及び基礎実習を終えたのち、興味を持った分野の研究について集中的に学ぶことによって、科学的視点を有する医師としての基盤を養成することを目的としています。

(本学HP:https://www.tmd.ac.jp/international/prospective/66_5e6ec8d0a50c2/)

研究の背景

もやもや血管のうち、特に長く発達したものは脳室吻合チャネルと呼ばれ、脳出血の原因となる危険が高いと考えられています。脳出血を発症すると、後遺症を残したり、命に関わったりする可能性が高いため、脳室吻合チャネルは近年注目を集めています。

研究成果の概要

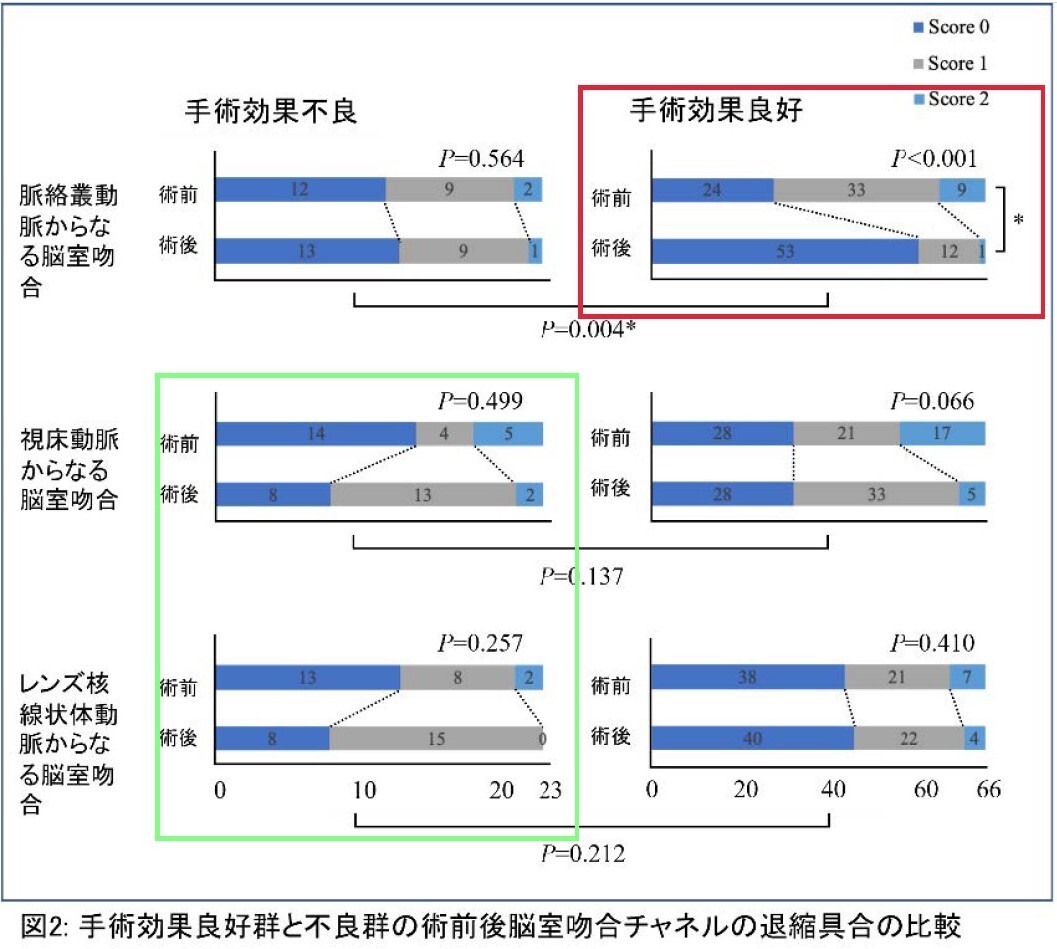

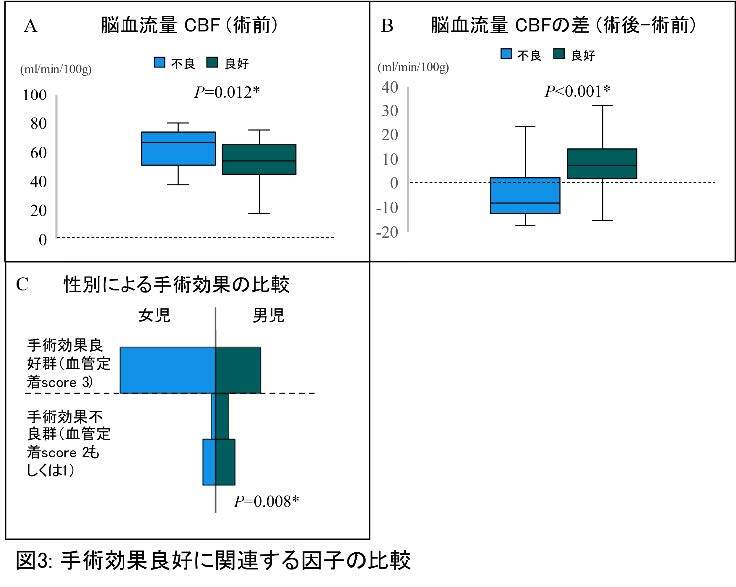

結果、74.2%の患者さんは間接血行再建術で頭皮や硬膜の動脈が脳の表面で顕著に定着しており、これらの患者さんを手術後効果良好群と定義しました。残り25.8%の患者さんは弱い定着のみ確認できて、手術後効果不良群と定義しました。また、88.8%の患者さんで血流不足の症状が改善していました。手術後効果が良好であることは、症状改善と統計学的に有意に関連しました。

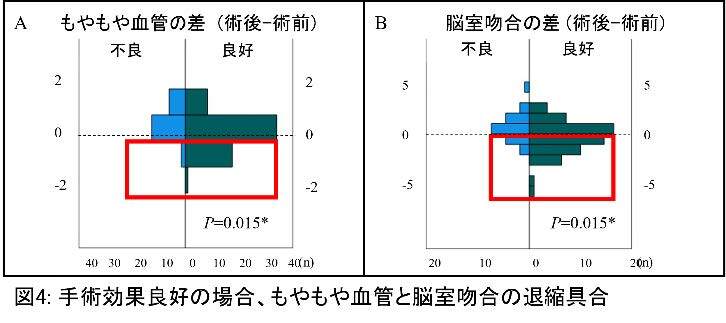

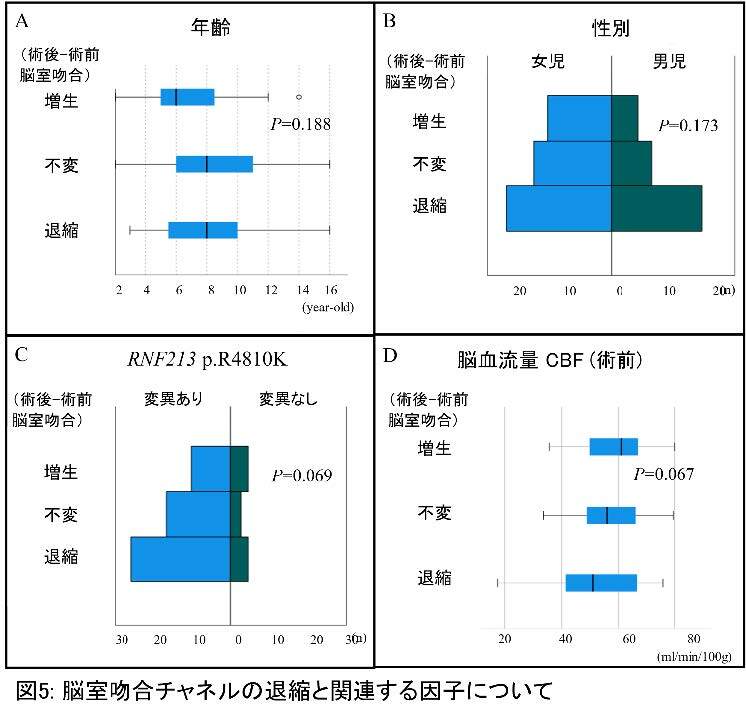

89半球を手術前と後で比較すると、脳血量は有意に増加し、脳室吻合チャネルは有意に退縮しました。

研究成果の意義

これまでの小児もやもや病における間接血行再建術と脳室吻合チャネルの関係を調査したものは存在せず、本研究が世界初の報告となりました。このため、出版元である米国脳神経外科学会から「迅速に出版すべき研究成果」と認定され、採択後早々に出版されました。

間接血行再建術が脳出血リスクの高い脳室吻合チャネルの退縮につながったという結果は喜ばしいものですが、すべての症例で脳室吻合チャネルの退縮が得られておらず、また対象となった小児もやもや病患者さんたちはまだ成人しておらず、脳室吻合チャネルの退縮と成人後の脳出血の関連はまだ調査できていません。本研究グループはこれからも、小児もやもや病患者さんが脳出血を起こすことなく長い人生を過ごしていけるよう、研究を続けて参ります。

用語解説

※1脳室吻合チャネル:もやもや血管が長く発達し、脳の深いところから頭頂部にむかい、脳皮質に血流を送るようになったもの。

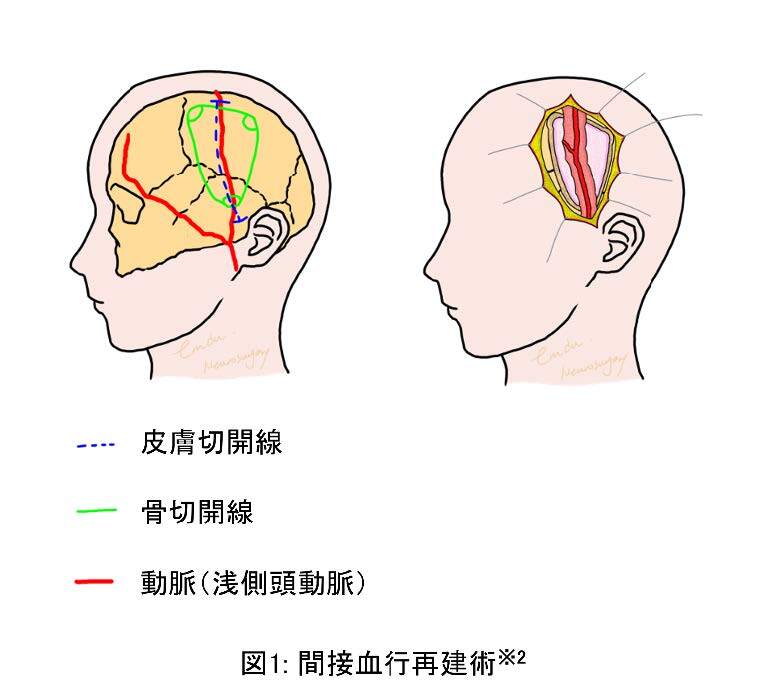

※2間接血行再建術:頭皮や脳を包む膜(硬膜)の動脈を脳の表面におき、脳の動脈とつながる新しい血管をつくる手術。

※3もやもや血管:もやもや病において、脳の太い血管が細くなって生じた血流不足を補うために発生する異常血管。

※4RNF213 p.R4810K変異:もやもや病の関連遺伝子。日本ではもやもや病患者さんの7割が持っている遺伝子変異。ただし健康な日本人の1%程度もこの変異を持っており、あると必ずもやもや病になるわけではない。

※5脈絡叢動脈:脳の深い動脈(内頚動脈)から分枝し、視索、内包後脚、外側膝状体といった構造に血液を送る細い動脈。

※6視床動脈:脳の深い部分から後ろに走る動脈(後大脳動脈)から分枝し、中脳傍正中、視床内側といった構造に血液を送る細い動脈。

※7レンズ核線条体動脈:脳の深い部分から外側に走る動脈(中大脳動脈)から分枝し、レンズ核(被殻、淡蒼球)といった構造に血液を送る細い動脈。

論文情報

論文タイトル:Regression of periventricular anastomosis after indirect revascularization in pediatric patients with moyamoya disease

DOI:https://doi.org/10.3171/2023.8.PEDS23304

研究者プロフィール

東京医科歯科大学 医学部医学科5年生

脳神経機能外科学分野 プロジェクトセメスター受講生(4年生時)

原 祥子 (ハラ ショウコ) Hara Shoko

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科

脳神経機能外科学分野 助教

・研究領域

もやもや病、脳循環代謝、脳画像

問い合わせ先

<研究に関すること>

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

脳神経機能外科学分野 氏名 原 祥子(ハラ ショウコ)

<報道に関すること>

東京医科歯科大学 総務部総務秘書課広報係

〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45

E-mail:kouhou.adm[@]tmd.ac.jp

※E-mailは上記アドレス[@]の部分を@に変えてください。