第9回 咬合湾曲考 その1

第9回は咬合湾曲についてのお話です.

下顎歯列を側方より観察した際,その咬頭を連ねると上に向かって凹湾した線に見える,いわゆるSpee湾曲について,実際のSpeeの論文を取り上げて考察します.

下顎歯列を側方より観察した際,その咬頭を連ねると上に向かって凹湾した線に見える,いわゆるSpee湾曲について,実際のSpeeの論文を取り上げて考察します.

第9回 その1 Speeの湾曲

「おばあちゃんのお耳はなぜそんなに大きいの」「お前の声をよく聞くためだよ」、「おばあちゃんのお目目はなぜそんなに大きいの」「お前をよく見るためだよ」、「おばあちゃんのお口はなぜそんなに大きいの」「お前を食べるためだよ」、というのはグリム童話のおなじみ赤ずきんちゃんに出てくるお話である。

体の各部分の形についてなぜそうなっているのかを説明するのに、よく何々するためという言い方をすることがある。目的論的表現と言われるが、これは苦しまぎれの後付けで、科学的な説明ではない。生物学的に自然発生的に生じたものが極めて長い間に進化や退化して現在見る形になることはあっても、最初からある目的のためにその形が出来たとは考えられない。となると、体の大部分は説明がつかないと言ってもいいのではないか。耳や目が二つあるのもそれによって立体感が得られることはあっても、そのために二つできたのかどうかは創造の神にでも聞かないとわからない。

歯列に見られる咬合湾曲もその一つだろう。なぜ歯列に湾曲が付いているのかについては後に考察するとして、ここでは有名なSpeeの湾曲を取り上げてみたい。

体の各部分の形についてなぜそうなっているのかを説明するのに、よく何々するためという言い方をすることがある。目的論的表現と言われるが、これは苦しまぎれの後付けで、科学的な説明ではない。生物学的に自然発生的に生じたものが極めて長い間に進化や退化して現在見る形になることはあっても、最初からある目的のためにその形が出来たとは考えられない。となると、体の大部分は説明がつかないと言ってもいいのではないか。耳や目が二つあるのもそれによって立体感が得られることはあっても、そのために二つできたのかどうかは創造の神にでも聞かないとわからない。

歯列に見られる咬合湾曲もその一つだろう。なぜ歯列に湾曲が付いているのかについては後に考察するとして、ここでは有名なSpeeの湾曲を取り上げてみたい。

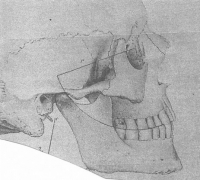

図1

1. Speeの湾曲とは

咬合湾曲と言えばすぐSpeeの湾曲が思い浮かぶ。これは一般的に言うと、下顎の歯列を横から見たとき、その咬頭を連ねると上に向かって凹湾した線になる、という湾曲線のことである。Speeはドイツのキールの解剖学者で1890年にこれを発表した。この湾曲線は後方では下顎頭の前縁を通る円弧を成すとしたが、それがのちの下顎運動の研究者たちの批判をあびた。

この湾曲は非常に有名で現在もよく引用されるが、これは下顎の犬歯の遠心隅角から大臼歯までと捉えるものや切歯を含めた歯列全体とするものなどがある。130年近く前の論文で発表されたもので、そこからの引用が必ずしも直接でない場合も少なくないため内容が多少変わってしまった可能性が考えられる。そこで、実際にSpeeがどの部分について何と言ったか改めて原典に当たって確認する必要があると思った。

この論文はArchiv für Anatomie und Physiologieという雑誌に「頭蓋骨における下顎の滑走運動経路」という題で掲載されている。そこでは咀嚼時の臼磨運動について、当時問題にされていた顎関節よりも歯列の咬合面が重要であるとして、咬合面の形態をよく観察し、それが造られる顎の運動を追究するとしている。そこで、問題となる部分について概説してみる。

まず、ヒトの頭蓋骨のプロフィールを見ると、各側の臼歯の咬合面は上顎では下方に凸で、下顎では上方へ凹湾しているのがはっきりわかる。しかし、この状態は解剖学書に記されていないし、図には大抵水平に書かれている。そこで実際に、上下顎の臼磨面が接する下方へ凸湾した良い例を側貌写真で示そう(図1)。臼歯は全咬頭が摩耗すると、咬合面は互いに適合するが、上方への凹湾は平らな線になる。完全な咬頭をもった歯列では湾曲が見られる、ただ咬頭によって凹凸があるが、それは滑らかな湾曲線を基準として僅かな変動ということになる。咬合面の湾曲の問題には咬頭が存在していることが重要である。

咬合湾曲と言えばすぐSpeeの湾曲が思い浮かぶ。これは一般的に言うと、下顎の歯列を横から見たとき、その咬頭を連ねると上に向かって凹湾した線になる、という湾曲線のことである。Speeはドイツのキールの解剖学者で1890年にこれを発表した。この湾曲線は後方では下顎頭の前縁を通る円弧を成すとしたが、それがのちの下顎運動の研究者たちの批判をあびた。

この湾曲は非常に有名で現在もよく引用されるが、これは下顎の犬歯の遠心隅角から大臼歯までと捉えるものや切歯を含めた歯列全体とするものなどがある。130年近く前の論文で発表されたもので、そこからの引用が必ずしも直接でない場合も少なくないため内容が多少変わってしまった可能性が考えられる。そこで、実際にSpeeがどの部分について何と言ったか改めて原典に当たって確認する必要があると思った。

この論文はArchiv für Anatomie und Physiologieという雑誌に「頭蓋骨における下顎の滑走運動経路」という題で掲載されている。そこでは咀嚼時の臼磨運動について、当時問題にされていた顎関節よりも歯列の咬合面が重要であるとして、咬合面の形態をよく観察し、それが造られる顎の運動を追究するとしている。そこで、問題となる部分について概説してみる。

まず、ヒトの頭蓋骨のプロフィールを見ると、各側の臼歯の咬合面は上顎では下方に凸で、下顎では上方へ凹湾しているのがはっきりわかる。しかし、この状態は解剖学書に記されていないし、図には大抵水平に書かれている。そこで実際に、上下顎の臼磨面が接する下方へ凸湾した良い例を側貌写真で示そう(図1)。臼歯は全咬頭が摩耗すると、咬合面は互いに適合するが、上方への凹湾は平らな線になる。完全な咬頭をもった歯列では湾曲が見られる、ただ咬頭によって凹凸があるが、それは滑らかな湾曲線を基準として僅かな変動ということになる。咬合面の湾曲の問題には咬頭が存在していることが重要である。

この湾曲を矢状面に投影してコンパスで調べると、

1. 臼歯列の咬合面に見られる接触点は、ほぼ正確にその円弧上に落ちる、そしてさらに、

2. この咬合面に接する円弧は後方では下顎頭の前部をかすめる。

他の頭蓋骨では接触点がずれるが、用いた資料では円弧上にうまく並んだ。その湾曲の中心はコンパスの測定で鼻涙管口付近にある突起の後方にあった。

各側の咬合面はそれぞれこの中心を巡って動くが、下顎全体は左右の中心を結ぶ軸を回り、臼歯の咬合面はそこでできる仮想円柱面上を動くことになる。この時、下顎頭の関節面も同じ半径の円柱面上を動く。この面は上顎歯の臼磨面と関節結節の関節面、関節円板でも構成され、これに沿って下顎歯との間の臼磨運動が行われる。この臼磨面を離開させるのは上下の犬歯である。これは削合すれば除去できるが、臼磨面が平面になっていた場合には上下の臼磨運動は不可能になり、食物の切断、臼磨が行えない。

下顎が左右に側方運動するとき、垂直的な軸の周りを交互にまわる。回転する側(作業側)の下顎の歯列はほぼ真横に上顎歯列に沿って深く下降し、他側(平衡側)の下顎の歯列は前内方へ動き上顎歯列とは離開する。この現象は他側の下顎頭が結節の内側部分を前進することによって生じる。これは軸を中心とした螺旋運動である。

論文ではこの後は、臼磨運動時の上下歯の咬合面の関係やそれに関係する筋について論じているが、ここでは割愛する。

1. 臼歯列の咬合面に見られる接触点は、ほぼ正確にその円弧上に落ちる、そしてさらに、

2. この咬合面に接する円弧は後方では下顎頭の前部をかすめる。

他の頭蓋骨では接触点がずれるが、用いた資料では円弧上にうまく並んだ。その湾曲の中心はコンパスの測定で鼻涙管口付近にある突起の後方にあった。

各側の咬合面はそれぞれこの中心を巡って動くが、下顎全体は左右の中心を結ぶ軸を回り、臼歯の咬合面はそこでできる仮想円柱面上を動くことになる。この時、下顎頭の関節面も同じ半径の円柱面上を動く。この面は上顎歯の臼磨面と関節結節の関節面、関節円板でも構成され、これに沿って下顎歯との間の臼磨運動が行われる。この臼磨面を離開させるのは上下の犬歯である。これは削合すれば除去できるが、臼磨面が平面になっていた場合には上下の臼磨運動は不可能になり、食物の切断、臼磨が行えない。

下顎が左右に側方運動するとき、垂直的な軸の周りを交互にまわる。回転する側(作業側)の下顎の歯列はほぼ真横に上顎歯列に沿って深く下降し、他側(平衡側)の下顎の歯列は前内方へ動き上顎歯列とは離開する。この現象は他側の下顎頭が結節の内側部分を前進することによって生じる。これは軸を中心とした螺旋運動である。

論文ではこの後は、臼磨運動時の上下歯の咬合面の関係やそれに関係する筋について論じているが、ここでは割愛する。

2.Speeの湾曲に対する考察

この論文は題名が示すように本来、咀嚼時に起こる下顎の滑走運動を論じたもので、歯列の湾曲はその運動を論じるための基礎的な資料で、それが主題ではないようである。大変有名なSpeeの湾曲なので、おそらく多数の頭蓋骨を使ってその咬合面の湾曲を精査して導かれたものと想像していたが、どうもそうではないらしい。矢状面上の滑走運動の軸を多数例を使って求めようと述べていることや、湾曲がずれるもののあることを述べていることからすると、複数の資料を調査していることが伺えるが、上述の湾曲の特徴は一つの代表的な資料に見られたもののようである。

この時代、多数例を調べてその平均的な形を出したり、さらに統計的に代表値を出したりすることはほとんど行われなかったのではないだろうか。それよりも観察して特徴を見付け、それを基準にしてある幅を考えるといった手法が採られていたように思われる。つまり、上下の歯列を連ねた線が上方に凹湾することに気づき、それがある点を中心とした円弧と見た、ということではないか。そして複数の資料を見たところ、必ずしもそうでないものもあっただろう。事実、咬合面が平坦なものもあったようで、湾曲が少ないと上下が離開して臼磨運動が出来ないと言っている。当時はまだクリステンゼン現象は指摘されていなかったが、これが起きることを指している。

しかし、それらはバリエーションとして扱う。そうすることによって、歯列咬合面の湾曲を円弧として単純化でき、その後の思考の展開がしやすくなる。さらに、それが下顎頭までも同一の円弧に載るとなると、下顎全体の動きを考えるうえで極めて話が簡単になる。もし、この咬合面の湾曲を資料ごとにありのままに扱ったとすると、様々な度合いの湾曲、いろいろな形となり、まとまりがつかなくなるだろう。

この論文は題名が示すように本来、咀嚼時に起こる下顎の滑走運動を論じたもので、歯列の湾曲はその運動を論じるための基礎的な資料で、それが主題ではないようである。大変有名なSpeeの湾曲なので、おそらく多数の頭蓋骨を使ってその咬合面の湾曲を精査して導かれたものと想像していたが、どうもそうではないらしい。矢状面上の滑走運動の軸を多数例を使って求めようと述べていることや、湾曲がずれるもののあることを述べていることからすると、複数の資料を調査していることが伺えるが、上述の湾曲の特徴は一つの代表的な資料に見られたもののようである。

この時代、多数例を調べてその平均的な形を出したり、さらに統計的に代表値を出したりすることはほとんど行われなかったのではないだろうか。それよりも観察して特徴を見付け、それを基準にしてある幅を考えるといった手法が採られていたように思われる。つまり、上下の歯列を連ねた線が上方に凹湾することに気づき、それがある点を中心とした円弧と見た、ということではないか。そして複数の資料を見たところ、必ずしもそうでないものもあっただろう。事実、咬合面が平坦なものもあったようで、湾曲が少ないと上下が離開して臼磨運動が出来ないと言っている。当時はまだクリステンゼン現象は指摘されていなかったが、これが起きることを指している。

しかし、それらはバリエーションとして扱う。そうすることによって、歯列咬合面の湾曲を円弧として単純化でき、その後の思考の展開がしやすくなる。さらに、それが下顎頭までも同一の円弧に載るとなると、下顎全体の動きを考えるうえで極めて話が簡単になる。もし、この咬合面の湾曲を資料ごとにありのままに扱ったとすると、様々な度合いの湾曲、いろいろな形となり、まとまりがつかなくなるだろう。

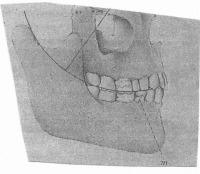

図2

のちにこの湾曲を歯列模型で調べた研究では、様々な曲率の湾曲板を当てて曲率の程度を検討している。それはそれで歯列咬合面の湾曲の状況を明らかにするうえで有効であるが、そこから何か発展させようとすると難しいかもしれない。

直感的にある既存の形に当てはめるのは乱暴な方法であるが、ときにはそれによって大きな発展につながることがある。ただそれは実際とはややかけ離れた結果になるかもしれないが、後の研究の方向付けに役立つことになるだろう。Gysiが軸学説を提案した時、切歯路や顆路を実際の湾曲した形ではなく各運動の初期の方向として直線を用いたことや作図で本来楕円となるところを円に置き換えるなどによって単純化を図り、下顎の滑走運動の全容を示したことと同じである。つまり、顎や上下の歯の運動などの全体像を考えるとき、細部にこだわらないことが良い結果をもたらすと言えるのではないか。

さて、問題のSpeeの湾曲であるが、彼が注目したのは上顎、下顎の臼歯列の咬合面であった。切歯や犬歯は含まれていない。上下顎が前後に滑走運動した時に犬歯が突出していると上下の咬合面が離開して臼磨が行えない、とあることからも臼歯列Mahlzähneだけを対象にしていたのは明らかである。掲載された頭蓋骨の側貌写真でも円弧は第一小臼歯から描かれている。さらに、注目されるのは、この湾曲線は咬合面Kauflächenであって、咬頭とは書いていないことである。これは咬頭がある例でも湾曲線は上顎臼歯の咬頭から外して描かれている(図2)。

直感的にある既存の形に当てはめるのは乱暴な方法であるが、ときにはそれによって大きな発展につながることがある。ただそれは実際とはややかけ離れた結果になるかもしれないが、後の研究の方向付けに役立つことになるだろう。Gysiが軸学説を提案した時、切歯路や顆路を実際の湾曲した形ではなく各運動の初期の方向として直線を用いたことや作図で本来楕円となるところを円に置き換えるなどによって単純化を図り、下顎の滑走運動の全容を示したことと同じである。つまり、顎や上下の歯の運動などの全体像を考えるとき、細部にこだわらないことが良い結果をもたらすと言えるのではないか。

さて、問題のSpeeの湾曲であるが、彼が注目したのは上顎、下顎の臼歯列の咬合面であった。切歯や犬歯は含まれていない。上下顎が前後に滑走運動した時に犬歯が突出していると上下の咬合面が離開して臼磨が行えない、とあることからも臼歯列Mahlzähneだけを対象にしていたのは明らかである。掲載された頭蓋骨の側貌写真でも円弧は第一小臼歯から描かれている。さらに、注目されるのは、この湾曲線は咬合面Kauflächenであって、咬頭とは書いていないことである。これは咬頭がある例でも湾曲線は上顎臼歯の咬頭から外して描かれている(図2)。

なお、この歯列の咬合面の湾曲からその中心を求め、その歯列が左右側の中心を連ねた軸の周りを前後に振り子運動する、さらに左右の垂直軸を中心に側方に滑走運動するという考え方、それはイマジネーションの段階ではあるが、先に言った40年後に発表されたGysiの軸学説の先駆を成すものではないか。筆者は今まで、Speeと言えば咬合湾曲を最初に指摘した人ぐらいにしか思っていなかったが、今回原典を読んでみて実は大変な慧眼をもった人だったことを知ったのである。当時はまだ下顎の運動や咬合接触関係について殆ど未知であり、下顎位の概念もなかった時代である。そんな中で、頭蓋骨の観察だけでこうした考えを持っていたことは実に驚異的である。

結論として、Speeのいう湾曲は今ここに述べた通りである。それは一般に言われる下顎の犬歯を含む臼歯列や歯列全体にみられる湾曲とは異なる。しかし、最初に歯列の矢状的な湾曲を指摘したSpeeに因んで、そうした歯列の湾曲もSpeeの湾曲と呼んでもいいのかもしれない。でも、本当の内容を知っておく必要はあるだろう。(つづく)

結論として、Speeのいう湾曲は今ここに述べた通りである。それは一般に言われる下顎の犬歯を含む臼歯列や歯列全体にみられる湾曲とは異なる。しかし、最初に歯列の矢状的な湾曲を指摘したSpeeに因んで、そうした歯列の湾曲もSpeeの湾曲と呼んでもいいのかもしれない。でも、本当の内容を知っておく必要はあるだろう。(つづく)

文献

Spee,F.G.: Die Verschiebungsbahn des Unterkiefers am Schadel. Archiv. f.Anat u.Phys.,285-295,1890.(東歯大山下教授のご厚意により)

Spee,F.G.: Die Verschiebungsbahn des Unterkiefers am Schadel. Archiv. f.Anat u.Phys.,285-295,1890.(東歯大山下教授のご厚意により)