第8回 人工歯論考

パーシャルデンチャー用の人工歯(リブデントEXパーシャル)の開発に際し,咬合面の形態までを議論するか否か議論になった経験を通して,Gysiの軸学説と咬合小面学説を考察します.

第8回 人工歯論考 (2018年9月27日)

教室を引き継いで間もなく人工歯委員会という会に誘われた。この会はGC工業株式会社が人工歯を改良、製造するにあたって専門家の意見を聞くためのもののようだった。当初は長尾優先生とGC社との間で始まったようだが、自分が参加した頃は中沢勇先生が最長老で、林都志夫先生が会の取りまとめをされていた。会は本学補綴学教室の講師以上の10人程と会社の人工歯関係の方々で構成され、不定期に開催されていた。

リブデントEXという人工歯が市販されていると思うが、それはこの会の意見を取り入れて作られた。総義歯用として従来の人工歯の不満足な点を改良して、外国製品に負けないものを目指した製品である。それがほぼ完成に近づいたところに自分が加わったことになるが、次は何をなすべきかという話になり、パーシャルデンチャー専用の人工歯があってもいいのではないかということになった。確かに世界の人工歯を見てもパーシャルデンチャー専用と謳ったものは見当たらない。早速リブデントの場合と同じように作業班を作って試作しようということになり、自分を含めた数人で作業することになった。

臼歯は咬合面の形が一般に問題になる。しかし、パーシャルデンチャー専用の人工歯となると、対合歯は天然歯であったり、クラウンあるいは床義歯の人工歯であったりする。天然歯やクラウンの場合はそれに合わせるよう適当に削合する。床義歯の人工歯の場合、それが他種の人工歯であれば同様に削合することになるが、パーシャルデンチャー専用の人工歯同士となると噛み合わせを考慮しなければならない。

技工士に細かく指示をして蝋型製作をお願いした。パーシャルデンチャーでは人工歯は歯列の一部に使われるが、それを製品として用意するとなると歯列全部の歯を作らなければならない。

出来あがった一歯列分の蝋型を作業班で微調整した後、委員会に諮り、最終的な形を決定した。色についてはリブデントEXに合わせ、材質は基本的にはそれと同じだが咬合面部は表層の硬質レジン層を厚くして、削合量が多くても深層のレジンが露出しないようにした。

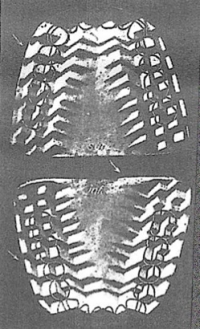

完成した人工歯は、前歯部は歯頚部が長い点が特徴的だが、一見したところリブデントEXと大差がないようである。ただ、はずして基底部を見るとかなりえぐられた形になっていることが分かる(図1,2)。支台装置などへの対応である。

図1.リブデントEXパーシャル人工歯

図2.リブデントEXパーシャル人工歯の基底面

この人工歯の試作に関わって感じたのは、本来人工歯は咬合面形態が最大の関心事だが、それが対合歯によって決まらないことは大事なものを忘れたかのようで気分がすっきりしなかった。しかし、それがパーシャルデンチャー専用の人工歯の宿命とも思った。

そこで、人工歯の咬合面形態に関して、GysiがTrubyte 陶歯を考案するに至るまでの事柄について述べることにする。

人工歯の咬合面の形態は下顎運動と調和していることが重要である。この問題に並々ならぬ情熱を傾けたのはGysiを措いて他にいないのではないか。彼がその業績を発表し始めてから100年近くが経つが、これほどの説得性のある考え方は見当たらない。彼は人工歯の咬合面は下顎運動に円滑に追従するものでなくてはならないと考えていた。

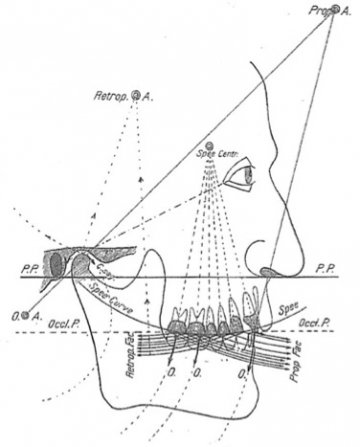

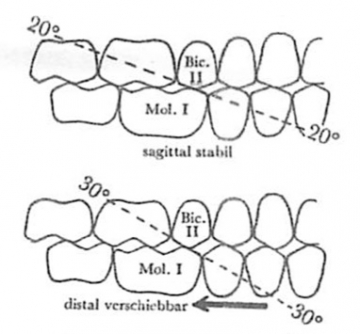

図3.前方咬合運動軸Pro.Aと後方咬合運動軸Retrop.Aの矢状面図

Prop Fac: 前方咬合小面の運動路、Retrop Fac: 後方咬合小面の運動路

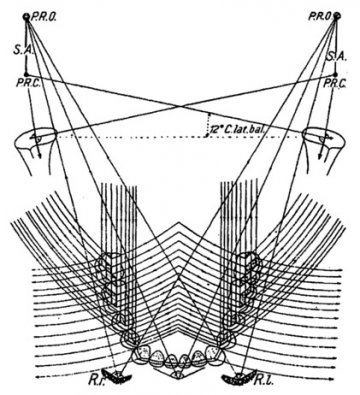

図4.側方咬合運動軸S.A.とその咬合平面上の点P.R.O.の咬合平面図

左右のP.R.O.およびPro.Aから各下顎臼歯の咬合面の咬頭、窩に引かれた運動路

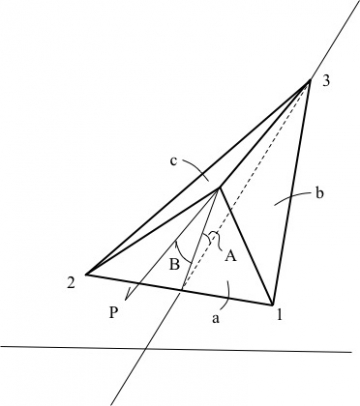

今言ったように、Gysiの咬合小面学説では前方咬合小面は前方運動だけでなく、側方運動の作業側でも使われる小面で、咀嚼時には食物を剪断する重要な役をするという。この小面は作図では側方運動の作業側と平衡側の運動軌跡で囲まれる平面として表される(図5)。つまり、側方運動軸を回る側方運動によって決められている。しかし、下顎歯が前方運動するときには前方運動軸を回る運動をする。この時、上下の臼歯は前方咬合小面に沿って滑走するかどうか。前方運動、側方運動二つの別個の運動軸によるものが一致するのかどうか以前から疑問に思っていた。ところが、この問題についてはすでに長谷川成男先生によって解決されていた。

彼は、前方咬合小面を計算によって立体的に表し、その傾斜面に対して前方運動軸を回る前方運動の軌跡との相違を算出した。その結果、顆路や切歯路の変化で異なるものの、それは通常の範囲では、0°30′以内と僅かであったと述べている。これは両者が殆ど一致していると見ていいだろう。しかし、なぜそうなるのか。理由は分からないが、おそらく二つの軸の位置の決定に矢状顆路と矢状切歯路が使われていることが関係しているのではないかと考えられる。

図5.前方咬合小面と前方咬合運動路の関係

1: 側方咬合運動路(作業側)、2:側方咬合運動路(平衡側)、3: 後方咬合運動路、

a: 前方咬合小面、b: 後方咬合小面、c: 平衡咬合小面、

P: 前方咬合運動の経路、A: 前方咬合小面の傾斜度、B: 前方咬合運動の経路と前方咬合小面との角度の差

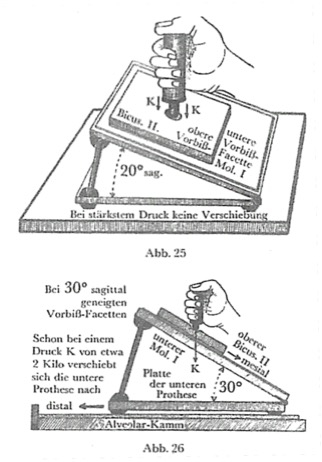

しかし、前方咬合小面にどの程度の角度が最適かはこの作図からは得られない。そこで彼は、図6に示すように歯槽堤に相当するものとして大きな板を敷き、その上に義歯床に相当する前後に移動する板をのせる。これに咬頭に当る斜面台を蝶番で取り付ける。傾斜台は蝶番によってその傾きを自由に変えられる。その傾斜台には下顎第一大臼歯の前方咬合小面に相当する表面が滑らかな板を固定し、その上に同様の板をのせて上顎第二小臼歯の前方咬合小面として、上から咬合力として荷重をかける装置を作った。これで約2kgの荷重をかけると、傾斜台の角度が20度までは上の板の移動は起こらなかった。しかし、傾斜台の角度を増すと板は斜面上を下方に滑り出し、同時に傾斜台を乗せた板は反対方向へ移動したという。

図6.傾斜板の傾斜度による陶板の滑りやすさの実験装置

約2㎏の荷重で傾斜が20度までは滑りが起きないが、30度になると滑りが生じ、土台が移動する。

Trubyte陶歯の前方咬合小面はこうした考えの基で作られたが、陶材の焼成によって甘くなってしまうので排列後、自動削合によって修正する。その自動削合では先の算出法によって前方咬合面が20度になる切歯指導板の傾斜角を求めて適切に削合することを奨めている。

ただ、この前方咬合小面が20度というのは、下顎第一大臼歯についてであり、ほかの小臼歯、大臼歯については言っていない(図7)。それは人工歯排列で調節湾曲をつける際に個々の歯の歯軸が傾けられるので、あらかじめ各歯の前方咬合小面の傾斜を厳密に決めても意味がないからだろう。それらは自動削合によって調整されると考えていた。

図7.上顎第二小臼歯と下顎第一大臼歯の前方咬合小面の傾斜が20度と30度の場合、

20度では安定しているが、30度になると下顎は後退する。

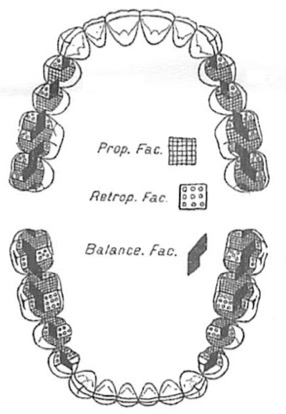

図8.臼歯の咬合小面

Prop.Fac.: 前方咬合小面、Retrop.Fac.: 後方咬合小面、Balance.Fac.: 平衡咬合小面

後方運動は閉口した位置から下顎を後方へ引いたときの運動であるが、Gysi はこれは咀嚼時には起きないが空口時や歯ぎしりの時に起きる運動で、顆頭は閉口時の位置から約1ミリ奥に移動すると述べている。この記述は後にPosseltが後方歯牙接触位を指摘した時に述べたことと同じで、後方運動がその頃から気づかれたかのように思われるが、実はそれよりも20年以上も前にGysiが指摘していたのである。それを我々が見過ごしていた。

この後方運動もGysiは軸の周りに行われるとしているが、その軸の位置の求め方についてはっきり書いていない。前方運動の場合と同様、後方運動時の顆路と切歯路から求めることになるはずだが、図3の作図を見ると顆路は推測される後方運動路に対する垂線と下顎犬歯の後方咬合小面に対する垂線との交点を後方運動軸としているようである。しかし、この犬歯の後方咬合小面は本来後方運動軸から決められるもので、それを使って軸の位置を決めるというのは成り立たない話である。つまり、図には後方運動の顆路と切歯路に相当する前方要素が不明ということである。推測するに、後方運動は彼が指摘したように1ミリ程度とかなり小さいので実際に記録することができず、観念的になったのだろう。

一方、咬合小面にはすでに述べたように、前方咬合小面、平衡咬合小面と後方咬合小面が挙げられている(図8)。後方咬合小面は後方運動によるのではなく、作業側への側方運動と矢状方向の前方運動によって区分されている。それは、上顎臼歯では一つの咬頭の前方咬合小面に対して前で内向きに、下顎臼歯では前方咬合小面の後ろで外向きに位置する。つまり、後方咬合小面は前方咬合小面と前後に対になっている。

Gysiは下顎が後方運動するときこの面に沿って動くとしているが、軸の位置がはっきりしないので前方運動の場合のように、その経路がこの面に一致するかどうか確かめられない。咀嚼時には食物を圧砕、時には切断する働きがあるという。

Gysiは咀嚼に関わる下顎運動を再現させようとしてそれを仮想軸の周りの回転運動として単純化を図った。そして、その軸の位置や方向は顆頭部と切歯部の運動路の初めの部分の矢状、側方の方向を4要素として作図によって表した。さらに作図上で各運動に対応する3つの咬合小面に区分された臼歯咬合面を作成した。以上はこれまでに述べたところである。

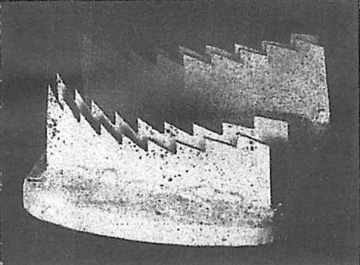

こうして作図で表現したものを具体化する作業もほぼ同時に行われていた。彼は下顎運動を再現しようと数々の咬合器を試作したが、1908年に考案したAdaptable咬合器を使ってその動きに合った臼歯を作ろうと一つの実験を行った。それは、下顎部には鋸歯状の鉄板、彼はワニの歯とよんでいるが、それを歯列に模して二列に石膏に立てて固定し(図9)、上顎部には石膏ブロックをつけて対合させ、咬合器を前後側方に動かして、ブロック上に鉄板による彫刻を行った。次に、それを上顎歯列の原形として、それに石膏を注入して対合する下顎の歯列の原形を作った(図10).

図9.鉄板製のサメの歯

図10.サメの歯で形成された石膏ブロック

この原初の形から始めるという発想は、ゲーテがすべての植物は原型からの変態によるとする考え方に依るようである。Gysiはゲーテの言葉を所々引用していて、彼に敬意と憧憬をもっていたらしい。

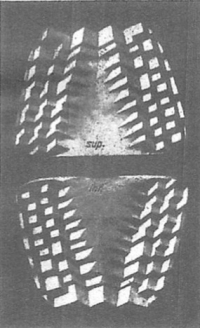

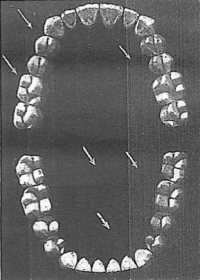

上下顎の石膏ブロックに彫刻された形態は多数の斜めの階段の連続である。これに臼歯の輪郭を重ね合わせると各臼歯の咬頭、溝としての形が浮かび上がってくる(図11)。これを輪郭に合わせてトリミングして自然の歯の形に仕上げるというのである(図12)。

図11.図10の石膏ブロックに歯の輪郭を記入した状態

図12.図11に描かれた輪郭に沿って切り出された各歯の形

その後、咬合小面の傾斜は20度が最適であるというさきの実験結果から、前方咬合小面が20度のTrubyte 20陶歯が作られた(図13)。

図13.Trubyte 20 陶歯の臼歯

サメの歯は図を参考にブリキ板を切り抜き、石膏に二列に立てた。対合する上顎部は石膏では作業に時間がかかり、角が欠ける恐れもあるので、代わりにパラフィンワックスの塊を用いた。それをTrubyte咬合器に、切歯指導釘を約5ミリ伸ばした状態で歯の先がワックス面に触れるように付けた。指導釘を元の長さに戻したのち側方運動、前後運動を指導釘の先が指導板に付くまで行った。そうしてできたワックスの面を見るとゴシックアーチ状に削られた溝、まさにchew-inによる彫刻が連続した形になっていた。しかし、図に示されたようなきれいな形にはならず、臼歯の輪郭を描くことはできなかった。その理由を考えると、サメの歯の個々の形や二枚の位置関係が適切でなかったということだった。

この点について書かれたところを改めて読むと、Gysiは個々の歯の尖頭の位置関係は10分の1ミリの正確さが必要で、その後方に傾斜する縁の形は正常者の後方運動中心に正確に向けられてなければならない。ただ、これ以上の詳細は明らかにできない、すべての方法はパテントになっているから、と述べている。ということで、なにか特別な方法があるらしく、適当に模倣してもできるものではないことが分かった。ただ、ここで歯の後方傾斜する縁の形を後方運動の中心に向けるということについては、先に述べたように後方運動の中心を求める方法が全く示されていない。結局、彼がどうやって石膏面に歯の原形とするジグザグの彫刻を作ったのか分からないのである。

なお、Gysiはこれまで切歯指導板は一平面でよいとしてきた。Trubyte咬合器でも切歯指導板は一平面になっている。そのため、削合した臼歯の咬合面は前方運動路の傾斜よりも側方運動路の傾斜が緩くなる。彼はその方が義歯の安定に良いと考えていた。しかし、晩年になって、弟子のFischerの意見を取り入れて指導板を中央で分割して左右が上下できる二面の指導板をもつ改良型Trubyte 咬合器を試作した。これによって臼歯の咬合面は前方咬合小面が作業側、平衡側に分かれ、それまで咬頭が三面であったのが四面になり、天然歯の形により近づくことになった。これは1958年に出版された論文に記載されているが、そこで再びサメの歯の実験が語られている。サメの歯が図示されているが、その形は以前とは異なり個々の歯が別々になり、間隔を置いて石膏に植立されている。それがどのような配置になっているか分からない。そして、先の実験では石膏の彫刻は三面になるが、改良した咬合器では四面になることを比較して示している。しかし、これは研究段階で終わったようで人工歯として具体化はされなかったらしい。

Gysiはなんとかして下顎運動に適った陶歯を作ろうとした。そこにはこれまで見てきたように、下顎運動に対する絶妙な考え方とそれを再現する方法、さらにその動きに適った人工歯として運動路に対応する咬合小面の考え方やその具体化など、大変な知力と労力が費やされていた。現在、我々は人工歯の選択であまり深く考えずに20度臼歯を選んでいるところがある。しかし、それは元はと言えば、こうして出来たTrubyte陶歯なのである。

彼が人工歯を作るに際して、歯列として下顎運動に合った形、つまり機能的な形をまず作り出し、それを原型としてそこから個々の歯を切り出す、そしてそれを解剖的な形に整えるという方法をとったことはきわめて合理的だと思う。ただ、運動によって彫刻するサメの歯については些か疑問があるが、それに代わる良い方法があればいいだろう。そしてさらに、人の下顎運動をより忠実に再現できる咬合器があることが前提である。

いずれにしても下顎運動に適った人工歯咬合面を作るのは容易ではないことは確かである。初めに述べたパーシャルデンチャー専用の人工歯の製作で、咬合面は扱わないとしたことに不満足を感じたと言った。しかし、今になってみると咬合面を含めたなら大変な作業をしなければならず、短期間でできるものではないことが分かった。咬合面を触れなくてよかったと今つくづく思う。

1.Gysi,A : The problem of articulation. D.Cosmos, 52: 1,148,268,403, 1910.

2.Gysi,A : Artikulation. Handbuch der Zahnheilkunde, Bd.3, Bruhn, Munchen, 1926, J F Bergmann.

3.Gysi,A : Zahnersatzkunde. Handbuch der Zahnheilkunde, IV, Scheff, Berlin u. Wien, 1929, Urban u. Schwarzenberg.

4.Gysi,A : Die Entwicklung der Kauflachen der Kunstlichen Mahlzahne und die physikalischenGesetze, die deren Funktion beherrschen. Schweiz.Monatschr. f. Zahnheilk., 47: 221, 1937.

5.Gysi,A : Modifikation des Artikulators und der aufstellregeln fur Vollprotesen. Bern u. Stuttgart, 1958, Hans Huber.

6.長谷川成男:Gysi咬合小面学説の再検討,その3.続理論的検討.補綴誌、7:206、1963.

7.長谷川成男:Gysi咬合正面学説の再検討,その4.続々理論的検討.補綴誌、9:203、1965.

8.石原寿郎、長谷川成男、藍稔:下顎運動と咬合器.東京、1975、日本歯科評論社.