第5回 遊びさまざま その3

3部作の「その3」は,咬合の中で遊びの意味と,その程度が顎の機能に及ぼす影響についてのお話です.

第5回 遊びさまざま その3 (2016年9月2日)

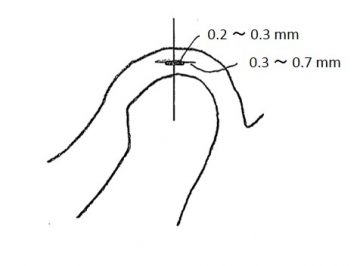

図3 顆頭安定位の幅(場)の概念 咬頭嵌合がしっかりしている人とそうでない人

これまで人の遊びや機械の遊びを取り上げてきたが、我々の咀嚼器官にも遊びが考えられる。それは骨の接合部と歯の噛み合わせの部分にである。骨の接合部には縫合部と顎関節部がある。縫合部は頭骨に何か所もあるがいずれも成人では緊密に結合、化骨していて動くことはない。よって遊びの対象にならない。顎関節部については、前項で述べたように本来の働きに対して余分とみられるような動きがあればそれは遊びということになるだろう。

そこでまず顎関節について見てみよう。下顎頭は関節窩内で主に前後的に一定の範囲動ける。それは関節を包む関節包や靭帯によって規制されている。それらの組織が緩んだり損傷したりすると下顎頭は範囲外に動くが、それは異常であって遊びには当たらない。ではどんなところに遊びがあるか。

下顎頭の動きには直接的、間接的に多くの顎筋が関わっている。それらを取り除くため下顎頭を下顎骨から切り離し、関節包と一部の靭帯が付いた関節だけにして取り出す。この状態では手で下顎頭を関節窩内の一定の範囲内を楽に動かせる。そうした中で下顎頭が収まりやすい場所が感じとれるという。実際、自分もその何例かの解剖学的検索に立ち会い、採取した試料を手にもって下顎頭の動きを確かめそのような場所のあることを実感した。その結果、この下顎頭の位置が顆頭安定位と名付けられた。さらにこの位置が歯列の咬頭嵌合した状態と対応することも確かめられた。この顆頭安定位は関節窩と下顎頭の形態や構造によって得られるものである。しかし、それは一点ではなく僅かな幅があり、正常な噛み合わせのある人では0.2~0.3㎜程度という。さらに、その後に行われた研究では、歯数が減って噛み合わせが不安定であったり、無くなったりした人ではその幅が一般的に大きく前者のおよそ2~3倍と報告された(図3)。

そこでまず顎関節について見てみよう。下顎頭は関節窩内で主に前後的に一定の範囲動ける。それは関節を包む関節包や靭帯によって規制されている。それらの組織が緩んだり損傷したりすると下顎頭は範囲外に動くが、それは異常であって遊びには当たらない。ではどんなところに遊びがあるか。

下顎頭の動きには直接的、間接的に多くの顎筋が関わっている。それらを取り除くため下顎頭を下顎骨から切り離し、関節包と一部の靭帯が付いた関節だけにして取り出す。この状態では手で下顎頭を関節窩内の一定の範囲内を楽に動かせる。そうした中で下顎頭が収まりやすい場所が感じとれるという。実際、自分もその何例かの解剖学的検索に立ち会い、採取した試料を手にもって下顎頭の動きを確かめそのような場所のあることを実感した。その結果、この下顎頭の位置が顆頭安定位と名付けられた。さらにこの位置が歯列の咬頭嵌合した状態と対応することも確かめられた。この顆頭安定位は関節窩と下顎頭の形態や構造によって得られるものである。しかし、それは一点ではなく僅かな幅があり、正常な噛み合わせのある人では0.2~0.3㎜程度という。さらに、その後に行われた研究では、歯数が減って噛み合わせが不安定であったり、無くなったりした人ではその幅が一般的に大きく前者のおよそ2~3倍と報告された(図3)。

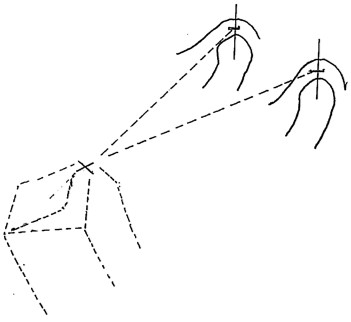

図4 両側下顎頭の顆頭安定位の幅により下顎前方に現れる場の概念

こうした顎関節にみられる下顎頭の安定位の幅は、顎関節が固い構造ではなく表面には弾性があり、下顎頭は球体ではなく関節窩も緩やかに湾曲した形だからである。つまり顎関節は形態的、構造的に下顎頭を咬合器の顆頭球のように一点に固定することはできないので、そこに僅かな幅があって当然である。よって安定位というよりも安定する場といった方がいいかもしれない。この場は両側の顎関節にあることから下顎骨の歯列部にはそれに応じた水平的な場が存在することになる(図4)。

次に噛み合わせの遊びについてである。咬耗が少ない上下の臼歯一組を手にもって噛み合わせると、咬頭が相手の歯の窩や溝と嵌合するが、それぞれの表面の隆線が接触することで歯はそこに固定され動かない。つまり遊びがない状態である。このような歯をもった歯列では、噛み合わせたとき下顎はそこにしっかり固定される。正常な機能をもった人では、このとき下顎頭は安定位にあり、そこに固定されることになる。ひどい咬耗や不適当な修復物で歯列の嵌合が甘くなる、つまり遊びが出てくると、下顎も本来の嵌合すべき位置を保つのが難しくなる。下顎頭は安定する場のなかで移動する。そして、その状態が長く続くとその場は拡大する。そのことは先に述べた噛み合わせが不安定だったり、それがなくなったりした人では顆頭安定位の幅が大きかったという報告が示している。この拡大した部分は下顎頭が本来の安定する場を超えていることから遊びということになるだろう。

次に噛み合わせの遊びについてである。咬耗が少ない上下の臼歯一組を手にもって噛み合わせると、咬頭が相手の歯の窩や溝と嵌合するが、それぞれの表面の隆線が接触することで歯はそこに固定され動かない。つまり遊びがない状態である。このような歯をもった歯列では、噛み合わせたとき下顎はそこにしっかり固定される。正常な機能をもった人では、このとき下顎頭は安定位にあり、そこに固定されることになる。ひどい咬耗や不適当な修復物で歯列の嵌合が甘くなる、つまり遊びが出てくると、下顎も本来の嵌合すべき位置を保つのが難しくなる。下顎頭は安定する場のなかで移動する。そして、その状態が長く続くとその場は拡大する。そのことは先に述べた噛み合わせが不安定だったり、それがなくなったりした人では顆頭安定位の幅が大きかったという報告が示している。この拡大した部分は下顎頭が本来の安定する場を超えていることから遊びということになるだろう。

臨床で行われる咬合採得は下顎頭が顆頭安定位の場にある状態で噛み合わせを作る作業である。しかし、顆頭安定位は生体で確かめ、求めることができない。習慣性閉口運動をある条件下で行わせたときの終末位の下顎頭の位置がそれに相当するという研究も発表されているが、実証はされていない。

顎関節の解剖学的な研究について、当時は試料の採取に当たって遺族の承認が得られれば可能であった。先の研究では夫々10例行われているが、現在ではさらに生命倫理委員会などの承認が必要であり、この種の研究はかなり難しくなっている。顆頭安定位を生体で求められる方法が見つかれば良いのだが。現状では咬合採得にはタッピングや習慣性開閉運動を行わせてタッピングポイントや閉口終末位を使って顆頭安定位に相当すると考えられる下顎頭の位置を求めている。それはそれで仕方ないだろう。

大分以前になるが、蝶番運動の終末位で咬頭嵌合を設けるのがよいとする考えが流布したことがあった。それは1921年のMcCollumの蝶番運動軸を中心とする咬合理論ナソロジーの流れを引くもので米国西海岸地域の臨床家によって主導された。当時、大学院を修了し教室に入った頃だったが、周囲の下顎運動の研究をしていた人たちはその考えに不自然さを感じていた。

蝶番運動の終末位では下顎頭は関節窩の中で最後方にあることから、そこで咬頭嵌合するように歯列をつくると、その歯列で食物を噛むときには下顎頭をいつも後に引かなければ噛めないことになる。咀嚼運動は咬頭嵌合する位置を中心に行われるから、かなり意識的に顎を後ろに引くように動かさなければならないだろう。そんなことが実際に可能なのか。我々は習慣性に閉口した位置で咬頭嵌合するのが自然であり、咀嚼運動もそこで行われると考えていたので理解できなかったのである。しかし、大学を卒業したばかりで下顎運動の知識がほとんどないまま米国に留学し、その考えに深く傾倒した人も少なくなかった。

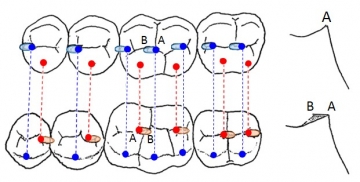

やがて義歯やクラウンブリッジで広範囲に補綴治療を受けたが、どうもうまく噛めない、顎が痛いと言う患者がやってくるようになった。診ると、習慣性に閉口すると上下の歯列の咬頭の斜面同士が当たり下顎を後方に引かないと咬頭嵌合しなかった。それは単に咬合採得を間違えたのではなく、蝶番運動軸を苦労して求め、その運動終末位で噛み合わせを作った結果だった。そこで、そのような状態を何とか打開するにはどうするか。それには習慣性開閉運動を繰り返し行わせて咬頭の斜面の当たるところを丹念に削合するしかない。その結果、臼歯の咬頭嵌合する部分は前後に拡張された状態になる。本来、咬耗がひどくない臼歯の咬頭と窩は先に述べたように嵌合したときにはしっかり固定され遊びはないが、この削合によって目に見えるほどの大きな遊び場が作られることになった(図5)。

顎関節の解剖学的な研究について、当時は試料の採取に当たって遺族の承認が得られれば可能であった。先の研究では夫々10例行われているが、現在ではさらに生命倫理委員会などの承認が必要であり、この種の研究はかなり難しくなっている。顆頭安定位を生体で求められる方法が見つかれば良いのだが。現状では咬合採得にはタッピングや習慣性開閉運動を行わせてタッピングポイントや閉口終末位を使って顆頭安定位に相当すると考えられる下顎頭の位置を求めている。それはそれで仕方ないだろう。

大分以前になるが、蝶番運動の終末位で咬頭嵌合を設けるのがよいとする考えが流布したことがあった。それは1921年のMcCollumの蝶番運動軸を中心とする咬合理論ナソロジーの流れを引くもので米国西海岸地域の臨床家によって主導された。当時、大学院を修了し教室に入った頃だったが、周囲の下顎運動の研究をしていた人たちはその考えに不自然さを感じていた。

蝶番運動の終末位では下顎頭は関節窩の中で最後方にあることから、そこで咬頭嵌合するように歯列をつくると、その歯列で食物を噛むときには下顎頭をいつも後に引かなければ噛めないことになる。咀嚼運動は咬頭嵌合する位置を中心に行われるから、かなり意識的に顎を後ろに引くように動かさなければならないだろう。そんなことが実際に可能なのか。我々は習慣性に閉口した位置で咬頭嵌合するのが自然であり、咀嚼運動もそこで行われると考えていたので理解できなかったのである。しかし、大学を卒業したばかりで下顎運動の知識がほとんどないまま米国に留学し、その考えに深く傾倒した人も少なくなかった。

やがて義歯やクラウンブリッジで広範囲に補綴治療を受けたが、どうもうまく噛めない、顎が痛いと言う患者がやってくるようになった。診ると、習慣性に閉口すると上下の歯列の咬頭の斜面同士が当たり下顎を後方に引かないと咬頭嵌合しなかった。それは単に咬合採得を間違えたのではなく、蝶番運動軸を苦労して求め、その運動終末位で噛み合わせを作った結果だった。そこで、そのような状態を何とか打開するにはどうするか。それには習慣性開閉運動を繰り返し行わせて咬頭の斜面の当たるところを丹念に削合するしかない。その結果、臼歯の咬頭嵌合する部分は前後に拡張された状態になる。本来、咬耗がひどくない臼歯の咬頭と窩は先に述べたように嵌合したときにはしっかり固定され遊びはないが、この削合によって目に見えるほどの大きな遊び場が作られることになった(図5)。

図5 咬合接触部の変化の模式図

蝶番位で作られた咬頭嵌合Aを習慣性閉口位Bに適合するように削合した時の咬合接触部の変化

こうした事態が頻発したためかロングセントリックという用語が出てきた。それは今述べたようなことをルーチンで行うという極めて手間のかかる手法である。さらにワイドセントリックという用語もでてきた。そうなると、より広い遊び場ができることになる。下顎頭が安定する位置を保つために筋神経系は緊張状態を強いられるだろう。それはどこで噛んだらいいかわからない、あごが疲れるなどと顎機能に異常を訴える患者が出てきたことからもわかる。そうなると咬合理論に基づいたというよりも、行き当たりばったりの低次元の手法ということになる。

この元をただせば蝶番運動という非日常的な運動に固執し実際を無視したためである。咬合理論が未発達な時代、患者と世間話をしながら咬合床を普通に噛ませて咬合採得して作った補綴物でさしたるトラブルは起きなかった。現実を見誤った理論による方法で、その齟齬を何とかつじつまを合わせようとして益々面倒な結果に陥ったのである。

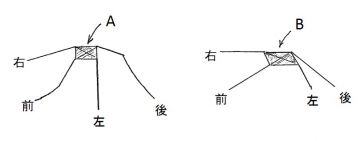

話を戻すと、結局歯列は咬頭嵌合した時には遊びがないことが重要である。顎の機能が正常な人では歯列が咬頭嵌合した時には下顎頭は関節窩内の安定する狭い範囲、つまり場にとどまり、それは遊びのない歯列の嵌合によって保たれる。下顎頭の位置の変化や関節窩の形態変化をもたらす可能性のある噛み合わせの遊びは極力避けるべきである。これは総義歯でも同じで、噛み合わせたときに決まった位置にきちんと収まることが必要である(図6)。

この元をただせば蝶番運動という非日常的な運動に固執し実際を無視したためである。咬合理論が未発達な時代、患者と世間話をしながら咬合床を普通に噛ませて咬合採得して作った補綴物でさしたるトラブルは起きなかった。現実を見誤った理論による方法で、その齟齬を何とかつじつまを合わせようとして益々面倒な結果に陥ったのである。

話を戻すと、結局歯列は咬頭嵌合した時には遊びがないことが重要である。顎の機能が正常な人では歯列が咬頭嵌合した時には下顎頭は関節窩内の安定する狭い範囲、つまり場にとどまり、それは遊びのない歯列の嵌合によって保たれる。下顎頭の位置の変化や関節窩の形態変化をもたらす可能性のある噛み合わせの遊びは極力避けるべきである。これは総義歯でも同じで、噛み合わせたときに決まった位置にきちんと収まることが必要である(図6)。

図6 下顎前方の場の概念

a 高等嵌合がしっかりしている場合にはこの場Aの中の1ヶ所に位置するが嵌合が緩いとこの場の中を移動する。

b 無歯顎の場合、ある高径に規定したときの場B。咬合採得ではこの中に歯列の咬頭嵌合を作る。

ここでは顆頭安定位の場の拡大を下顎頭の遊びとした。それは関節包や靭帯が緩んで下顎頭の位置や動きが不安定になっているのとは違い、閉口時に下顎頭が収まる場所が広いということである。関節包など周囲組織のゆるみによる下顎頭の不安定は、初めにも述べたが病態であってここでいう遊びではない。ただ、この遊びがひどくなると下顎頭の不安定な状態に発展する可能性はあるだろう。

やはり遊びは何であれほどほどが良さそうだ。

やはり遊びは何であれほどほどが良さそうだ。