第2回 見えるのに

第2回は,下顎運動についてのお話です.

Posselt figureとして有名な下顎運動範囲の形を,独自の手法で記録することを試みていた大学院生時代のお話です.

Posselt figureとして有名な下顎運動範囲の形を,独自の手法で記録することを試みていた大学院生時代のお話です.

第2回 見えるのに (2016年4月11日掲載)

科学が進歩した現代では目に見えるものは大抵、その本体はわかる。しかし、見たという人がいるのにそれが本当なのか、本当だとしてもその本体が分からないといった未確認物体と呼ばれるものがある。また、見ていてその存在はわかるのに本体に気づかない、あるいは見逃してしまうこともある。

戦時中、今でいう小学4年生のとき、授業が午前中で終わり4,5人の級友と喋りながら帰ってきた。途中で、ひとりが右の方を指さして何か飛んでいるという。オレンジ色のソフトボールのようなものが青い尾を引いて上下に揺らぎながら大人の背丈ぐらいの高さをゆっくり通り過ぎていった。誰かが人魂だ、追いかけようと言って、みんなでそれが飛んでゆく方向を目がけて、左側の女子高校の垣根を乗り越えて中に入り、追いかけた。しかし、その物体は校舎のわきをすり抜けてグランドの方へ飛んで行ったが、見失ってしまった。皆がっかりしながら家に帰った。それから1年ほどたって、戦況が悪化し、学童疎開が各地で行われるようになり、自分たちの学校も山形の温泉地に疎開することになった。地区ごとに班に分かれ旅館に分宿した。人魂を追いかけた連中も一緒だった。親から離れ、いつ帰れるかわからず常に寂しさと不安があった。そんな時、人魂のことが話題になり、網があったら捕まえられたのに残念だったな、などと言って盛り上がった。人魂は夜出ると言われているのに晴れた日のしかも真昼間に出てきて集団で見たというのは不思議であるが、正体が何であれそのようなものが存在したことは確かである。

6年生になったとき家族が疎開したところに引き取られた。その年の夏に終戦を迎えることになるが、6月ごろだったか、夕方外にいると北側の家の軒先から以前見たようなオレンジ色の球体が数メートル先をゆらゆら上下に揺れながら飛んできて、やがて南側の家の屋根を超えて消えていった。気味が悪いというよりも何だろうという気持ちで飛び去るのを見ていた。その後しばらくして母が夜、外に出ていったと思うと真剣な顔つきで戻ってきた。聞くと何か光るものがゆらゆら飛んできて気味が悪いという。そこですぐに外に出てみたが、もうそのようなものはいなかった。

今度出合ったらよく観察したいとずっと思ってきたが、残念ながらこれ以来、出合うことがない。正体について小さな虫が一塊になって発光しながら飛んでゆくという説があるが、果たしてそんな虫がいるのかどうかである。また、電気現象だとしてある大学の研究室が再現実験して成功したというのをテレビで見たことがあるが、かつて見たものとは全く違い、再現できたとはとても言えるものではなかった。いずれにせよ、我々が見たのは70年も前のことで周りの生活環境が今とまったく違うので、現在はそんなものは現れないのかもしれない。でも辺鄙なところに出かけて夜になったときなどには、ひょっとして現れるかもしれないと期待しているだが。

戦時中、今でいう小学4年生のとき、授業が午前中で終わり4,5人の級友と喋りながら帰ってきた。途中で、ひとりが右の方を指さして何か飛んでいるという。オレンジ色のソフトボールのようなものが青い尾を引いて上下に揺らぎながら大人の背丈ぐらいの高さをゆっくり通り過ぎていった。誰かが人魂だ、追いかけようと言って、みんなでそれが飛んでゆく方向を目がけて、左側の女子高校の垣根を乗り越えて中に入り、追いかけた。しかし、その物体は校舎のわきをすり抜けてグランドの方へ飛んで行ったが、見失ってしまった。皆がっかりしながら家に帰った。それから1年ほどたって、戦況が悪化し、学童疎開が各地で行われるようになり、自分たちの学校も山形の温泉地に疎開することになった。地区ごとに班に分かれ旅館に分宿した。人魂を追いかけた連中も一緒だった。親から離れ、いつ帰れるかわからず常に寂しさと不安があった。そんな時、人魂のことが話題になり、網があったら捕まえられたのに残念だったな、などと言って盛り上がった。人魂は夜出ると言われているのに晴れた日のしかも真昼間に出てきて集団で見たというのは不思議であるが、正体が何であれそのようなものが存在したことは確かである。

6年生になったとき家族が疎開したところに引き取られた。その年の夏に終戦を迎えることになるが、6月ごろだったか、夕方外にいると北側の家の軒先から以前見たようなオレンジ色の球体が数メートル先をゆらゆら上下に揺れながら飛んできて、やがて南側の家の屋根を超えて消えていった。気味が悪いというよりも何だろうという気持ちで飛び去るのを見ていた。その後しばらくして母が夜、外に出ていったと思うと真剣な顔つきで戻ってきた。聞くと何か光るものがゆらゆら飛んできて気味が悪いという。そこですぐに外に出てみたが、もうそのようなものはいなかった。

今度出合ったらよく観察したいとずっと思ってきたが、残念ながらこれ以来、出合うことがない。正体について小さな虫が一塊になって発光しながら飛んでゆくという説があるが、果たしてそんな虫がいるのかどうかである。また、電気現象だとしてある大学の研究室が再現実験して成功したというのをテレビで見たことがあるが、かつて見たものとは全く違い、再現できたとはとても言えるものではなかった。いずれにせよ、我々が見たのは70年も前のことで周りの生活環境が今とまったく違うので、現在はそんなものは現れないのかもしれない。でも辺鄙なところに出かけて夜になったときなどには、ひょっとして現れるかもしれないと期待しているだが。

一方、見ているのに見えなかったという苦い経験もあった。これは専門分野の話で、今でこそ下顎の運動経路や範囲は教科書に載っていて、歯学生ならだれもが知っているだろうが自分が学生時代はまったく未知だった。研究室に入った時、電気の知識がある先輩たちが秋葉原のジャンク屋で買い集めた電気部品を使って下顎運動を分解記録する装置を手作りしていた。それは下顎の運動を矢状、前頭、水平の各面に分けて二次元像としてブラウン管に表示するもので、当時そのような装置はどこにもなく、下顎運動の記録法として画期的だった。大学院二年のとき、これを使った先輩たちの実験の手伝いをすることになった。そのひとつは限界運動を記録して下顎の運動範囲を求めることだった。その中で今話題にするのは矢状面の限界運動の記録についてである。

それは、被験者に歯が噛み合った位置から上下の歯を滑らせながらできるだけ前に顎を突き出し、そのままできるだけ大きく開け、そこからできるだけ顎を後ろに引きながら口を閉じて噛み合う位置に戻す、またはその逆に動かすように指示して運動を記録するものだった。この運動の経路は上顎歯列から前方に設けた垂直の矢状描記板上に下顎歯列から伸ばした描記針によって簡単に描くことができるが、この装置ではそれが拡大され、繰り返し記録できる利点があった。

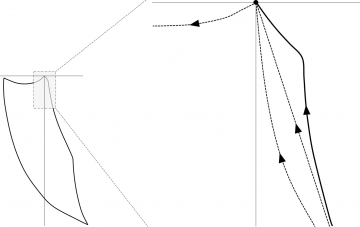

ブラウン管を見ていると、最大開口から閉口する後方の経路にばらつきが多く、蝶番運動と呼ばれる部分がきれいな円弧を描くもの、直線的なもの、後ろに膨らむものなどがあった。それは下顎を後ろに引きながら行う動作が被験者には容易でないためと考えられた。そして、噛み合う位置のすぐ下あたりでは、大体直線的に収まるものが多かったが、僅かに後ろに膨らんでから収まるものもあった(図1)。この後ろに膨らむのは変だと皆思った。というのは、これまで行われた同種の研究では後方限界運動路はいわゆる蝶番運動から噛み合う位置に向かって斜めに直線的に描かれていて後ろに膨らむものはなかったからである。そのため、後ろへの膨らみについては深く追及せず、後方限界運動路としてはほぼ直線的なものとした。

それは、被験者に歯が噛み合った位置から上下の歯を滑らせながらできるだけ前に顎を突き出し、そのままできるだけ大きく開け、そこからできるだけ顎を後ろに引きながら口を閉じて噛み合う位置に戻す、またはその逆に動かすように指示して運動を記録するものだった。この運動の経路は上顎歯列から前方に設けた垂直の矢状描記板上に下顎歯列から伸ばした描記針によって簡単に描くことができるが、この装置ではそれが拡大され、繰り返し記録できる利点があった。

ブラウン管を見ていると、最大開口から閉口する後方の経路にばらつきが多く、蝶番運動と呼ばれる部分がきれいな円弧を描くもの、直線的なもの、後ろに膨らむものなどがあった。それは下顎を後ろに引きながら行う動作が被験者には容易でないためと考えられた。そして、噛み合う位置のすぐ下あたりでは、大体直線的に収まるものが多かったが、僅かに後ろに膨らんでから収まるものもあった(図1)。この後ろに膨らむのは変だと皆思った。というのは、これまで行われた同種の研究では後方限界運動路はいわゆる蝶番運動から噛み合う位置に向かって斜めに直線的に描かれていて後ろに膨らむものはなかったからである。そのため、後ろへの膨らみについては深く追及せず、後方限界運動路としてはほぼ直線的なものとした。

図1 ブラウン管上の下顎運動経路(左)と蝶番運動から噛み合う位置の拡大(右)。噛み合う位置のすぐ下あたりで僅かに後ろに膨らむもの(実線)があった。

ところで、この実験より早く1952年にスエーデンのマルメ大学咬合学科のポッセルト教授は下顎運動の立体的な運動範囲をすでに発表していた。それは学位論文としてActa Odontologica Scandinavicaの別冊として出されたが、我々は知らなかった。その後、米国のJ.A.D.A.やJ.Prosthet.Dent.などの雑誌に彼が次々に発表した関連論文によってそれを知ることになった。今では考えられないことであるが、当時は海外の論文を入手するのに半年以上を要することは珍しくなく、ことにたまにしか発行されない雑誌の別冊についてはほとんどわからなかった。

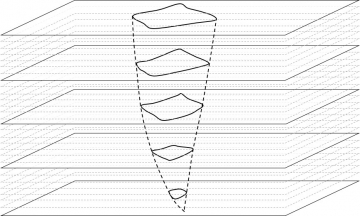

そこで、ポッセルトはどのようにして下顎の立体的な運動範囲を求めたかである。要約すると、上顎に記録用の厚紙を水平に設置し、下顎にはそれに垂直に記録針をとりつけて水平的な限界運動を描かせる、それを何枚もの厚紙で閉口位から最大開口位まで順次高さを変えて記録していく。そして描かれた厚紙を限界運動路に沿って切り抜き、基準点を合わせて積み重ねて立体にするというものである(図2)。その基準として、先に述べた矢状面の運動路を正中矢状面上に描かせた記録を用いている。

そこで、ポッセルトはどのようにして下顎の立体的な運動範囲を求めたかである。要約すると、上顎に記録用の厚紙を水平に設置し、下顎にはそれに垂直に記録針をとりつけて水平的な限界運動を描かせる、それを何枚もの厚紙で閉口位から最大開口位まで順次高さを変えて記録していく。そして描かれた厚紙を限界運動路に沿って切り抜き、基準点を合わせて積み重ねて立体にするというものである(図2)。その基準として、先に述べた矢状面の運動路を正中矢状面上に描かせた記録を用いている。

図2 ポッセルトが用いた立体的な運動範囲記録の手法

そこで後方限界運動路に話を戻すと、先に述べたようにそれにはばらつきがあって、中には噛み合った位置からわずか下あたりに後方へ膨らむものがあったが我々は単なるばらつきのひとつと見て深く追及しなかった。ところがポッセルトはそこに後方歯牙接触位という顎位を見つけていた。彼は極めてプリミティヴな手法を用いながら僅かな膨らみに気づき、それが後方限界運動から噛み合う位置に至る過程での歯の接触によるものと見抜いたのである。当時我々はこの論文を知らなかったとは言え、自慢の装置でより拡大されて見やすいはずの後方限界運動路の膨らみを見過ごしてしまっていた。のちにポッセルトの論文を見て、彼の慧眼に敬服するとともに自分たちの目がいかに節穴だったか、そしていかに先入観をもってデータを見ていたかに気づかされた。

この下顎運動範囲の形はPosselt figureとして有名になった(図3)。のちにマルメ大学を訪れたとき、中庭にその金属製の大きな立体模型が彼のモニュメントとして建てられているのを窓越しに見た。

この下顎運動範囲の形はPosselt figureとして有名になった(図3)。のちにマルメ大学を訪れたとき、中庭にその金属製の大きな立体模型が彼のモニュメントとして建てられているのを窓越しに見た。

図3 Posselt figureをモチーフにしたプラスチックの造形品(作者不明)

人魂というものの正体解明は兎も角、下顎の後方限界運動路の一件からは専門領域の研究で不思議に思われることがあればそれを深く考究し、本体を明らかにすることがいかに大切かということを痛感させられたのである。

なお、ここで運動の記録について、歯が噛み合った位置という表現をしばしば使ったが、これはいうまでもなく咬頭嵌合位のことである。この実験をしていたころは咬頭嵌合位という用語は知られておらず、もっぱら中心咬合位が使われていた。咬合は総義歯が対象であり、その噛み合わせの基本となる位置が中心咬合位で、それだけで事が足りていた。やがて有歯顎の咬合が注目されるようになると、その噛み合わせた位置の機能的な適否が問題になってきた。そこで機能とは関係のない上下歯列の状態を表す言葉が必要になった。先に挙げたような当時の洋雑誌にはintercuspal position、interdigitalあるいはinterdigitated position などが見られ、centric occlusionあるいはcentric positionしか知らなかったものには何のことかわからなかったのを覚えている。やがて、その訳語咬頭嵌合位がいつのまにか使われるようになった。ちなみに、hinge axisやgnathologyが耳に入ってきたのは同時期、大学院二、三年のころだったか、gnathologyはグナソロジーなんて呼んでいたが、今そんな呼び方をする人はいないだろう。50年前のことで、海外からの情報は乏しかった。しかし、それだけに独創的な研究が多かったように思う。このあたりからわが国での咬合の研究が盛んになったのである。

なお、ここで運動の記録について、歯が噛み合った位置という表現をしばしば使ったが、これはいうまでもなく咬頭嵌合位のことである。この実験をしていたころは咬頭嵌合位という用語は知られておらず、もっぱら中心咬合位が使われていた。咬合は総義歯が対象であり、その噛み合わせの基本となる位置が中心咬合位で、それだけで事が足りていた。やがて有歯顎の咬合が注目されるようになると、その噛み合わせた位置の機能的な適否が問題になってきた。そこで機能とは関係のない上下歯列の状態を表す言葉が必要になった。先に挙げたような当時の洋雑誌にはintercuspal position、interdigitalあるいはinterdigitated position などが見られ、centric occlusionあるいはcentric positionしか知らなかったものには何のことかわからなかったのを覚えている。やがて、その訳語咬頭嵌合位がいつのまにか使われるようになった。ちなみに、hinge axisやgnathologyが耳に入ってきたのは同時期、大学院二、三年のころだったか、gnathologyはグナソロジーなんて呼んでいたが、今そんな呼び方をする人はいないだろう。50年前のことで、海外からの情報は乏しかった。しかし、それだけに独創的な研究が多かったように思う。このあたりからわが国での咬合の研究が盛んになったのである。