第1回 Dr.Trebitschとの奇遇とSchröder-Trebitschの咬合器

本分野OBの藍 稔先生のコラムを掲載いたします.

第1回は,ある咬合器にまつわる不思議な縁についてのお話です.

昭和50年に発刊された「下顎運動と咬合器」の中で紹介されたSchröder-Trebitschの咬合器は,編纂当時「この咬合器についての論文は見当たらず,発表された年代も1930年前後としかわからない(166ページより抜粋)」詳細不明な咬合器でした.しかしその後,「偶然というか,奇跡的とでもいうか(本コラムより抜粋)」,著者はこの咬合器の考案者と一度だけめぐり会うこととなります.そのときの資料をもとに,40年以上の時を経て論文の内容に新たな追加と訂正を試みます.

昭和50年に発刊された「下顎運動と咬合器」の中で紹介されたSchröder-Trebitschの咬合器は,編纂当時「この咬合器についての論文は見当たらず,発表された年代も1930年前後としかわからない(166ページより抜粋)」詳細不明な咬合器でした.しかしその後,「偶然というか,奇跡的とでもいうか(本コラムより抜粋)」,著者はこの咬合器の考案者と一度だけめぐり会うこととなります.そのときの資料をもとに,40年以上の時を経て論文の内容に新たな追加と訂正を試みます.

はじめに

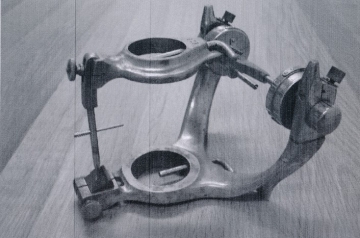

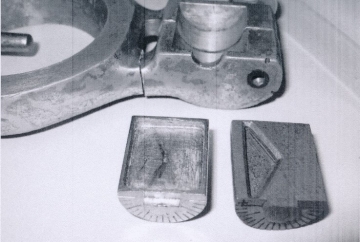

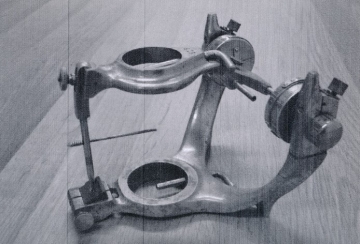

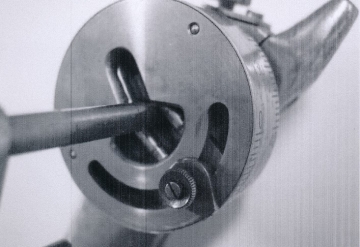

図1 Schröder-Trebitschの咬合器

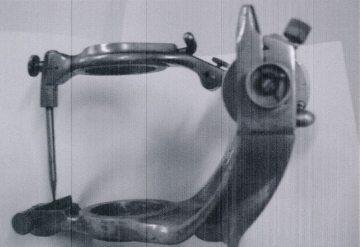

本学の資料室には多くの歴史的な咬合器が保管されている。そのひとつにSchröder-Trebitsch の咬合器というのがあるが、関節部を支える支柱部分が下顎骨のような特徴的な形をしていて一目見ればすぐわかる(図1)。今なぜそんな古い咬合器の話をするのかというと、これを考案したDr.Trebitschに私が全く偶然というか、奇跡的とでもいうか出会って、この咬合器の機構についていろいろ知ることができ、以前記したこの咬合器についての論文に修正を加え補足したいと思ったからである。

本学図書館や教室の資料室に「下顎運動と咬合器」という本がある(図2)。これは1963年から約二年間日本歯科評論誌に毎月連載された論文を書籍化したもので、故石原寿郎教授が執筆され、そのための資料収集を当時講師であった長谷川成男先生が担当され、のちに私が加わった。その連載の昭和四十年二月号に「Schröderの咬合器」という論文があるが、私が資料収集を担当した(図3)。当時は今と違って、文献検索は関係がありそうな著書や文献を探し、その引用文献から順次たどって行くという大変手間と時間のかかる作業であった。そんなやり方でH.Schröderと名の付く文献を集めたが、そこで分かったことは、彼はベルリン大学歯学部の補綴学の教授で三つの咬合器を発表していることだった。はじめの二つはRumpelとの共同、もうひとつはTrebitschとの共同になっていた。Rumpelについてはいくつか論文があったが、Trebitschに関しては全く手掛かりがなかった。そこで仕方なく、Schröder-Trebitsch の咬合器については資料室に保管されているものを観察したり、動かしたりしてその機構の意図や考えを推測して論文に仕上げたのである。

本学図書館や教室の資料室に「下顎運動と咬合器」という本がある(図2)。これは1963年から約二年間日本歯科評論誌に毎月連載された論文を書籍化したもので、故石原寿郎教授が執筆され、そのための資料収集を当時講師であった長谷川成男先生が担当され、のちに私が加わった。その連載の昭和四十年二月号に「Schröderの咬合器」という論文があるが、私が資料収集を担当した(図3)。当時は今と違って、文献検索は関係がありそうな著書や文献を探し、その引用文献から順次たどって行くという大変手間と時間のかかる作業であった。そんなやり方でH.Schröderと名の付く文献を集めたが、そこで分かったことは、彼はベルリン大学歯学部の補綴学の教授で三つの咬合器を発表していることだった。はじめの二つはRumpelとの共同、もうひとつはTrebitschとの共同になっていた。Rumpelについてはいくつか論文があったが、Trebitschに関しては全く手掛かりがなかった。そこで仕方なく、Schröder-Trebitsch の咬合器については資料室に保管されているものを観察したり、動かしたりしてその機構の意図や考えを推測して論文に仕上げたのである。

図2 下顎運動と咬合器

図3 日本歯科評論誌に連載された論文「Schröderの咬合器」

1984年の夏、突然電話がかかってきた。“禅の研究のため来日したドイツ人で、かつて大学で歯科補綴学の教鞭をとっていたことから、来日したついでに日本の補綴学を教えている人に会いたいと言っているので、どんな人物かわからないが会ってみてくれないか”という依頼であった。早速、指定された場所に出向き、会うことにした。この時の詳細は別に書いたので割愛するが、その人がなんと咬合器のTrebitsch だったのである(図4)。

本学に案内し、さきの「下顎運動と咬合器」とSchröder-Trebitschの咬合器をみせたところ、自分の考案したものが日本でこれほど注目されていたとは、と非常に感激した(図5)。

それからしばらくして、切歯指導ピンと指導板が欠落していたからといってそれらを送ってくれた。そのピンは、直後に届いた手紙によると、予備が手元になかったので以前咬合器を作った職人に頼んで新たに造ってもらったとのことだった。

しかし、咬合器には一見それらは付いているようなので、スペアだろうと思いそのまま咬合器の保管箱に収めた。ところが、後で述べるようにその二つはこの咬合器を適切に使用するうえで必須のものだった。その後、さらに数編の論文別刷りが送られてきた。その中の咬合器に関する別刷りは最後の一冊で自分にとって貴重なので、読んだらすぐ書留で返送してほしいとの手紙が添えられていた。早速コピーをとり、言われたように返送し、コピーは後で読もうとファイルして書棚に入れた。日常の仕事に追われ、そのコピーは読まれることなく定年退職を迎え、多くの書類とともに段ボール箱に入れて家に持ち帰ることとなった。その箱は他も同様開くことがなく、コピーのこともすっかり忘れてしまった。

それから十数年、そろそろ自分も人生の幕引きの準備をしなければと思い、部屋の隅に積んであった段ボール箱を次々開いて整理しはじめたところ、ファイルされたコピーが出てきた。手を止めて少し読んでみた。そこにはなんとSchröder-Trebitschの咬合器の機構とその目的、使用法などが詳細に記されていた。かつて文献が全く見当たらず、推測して記述したところや不明としたところがはっきり記載されていて非常に貴重なものであることがわかった。しかし、それでもなお不明なところがあった。別刷りが送られてきたときにすぐ読んで、それらを尋ねれば明らかにできただろうに、十数年たってもう彼は亡く、どうすることもできない。奇跡的な遭遇をしながら自分の怠慢で貴重な機会を逃してしまったこと、誠に悔やまれたのである。

こうした経緯で「下顎運動と咬合器」での誤りや不明がかなり明らかになったので、それらをなんとか訂正、補足したいと思った。しかし、その本はすでに絶版になっていて、それはもはや意味がないかもしれない。でも、私の個人レベルに留めておくのは彼の好意に背き、また将来この問題に興味をもつ人が出てきたときに役に立つのではないかと思い、この場を借りてコピーした論文をもとにこの咬合器に関する記述の訂正、補足をすることにしたのである。

本学に案内し、さきの「下顎運動と咬合器」とSchröder-Trebitschの咬合器をみせたところ、自分の考案したものが日本でこれほど注目されていたとは、と非常に感激した(図5)。

それからしばらくして、切歯指導ピンと指導板が欠落していたからといってそれらを送ってくれた。そのピンは、直後に届いた手紙によると、予備が手元になかったので以前咬合器を作った職人に頼んで新たに造ってもらったとのことだった。

しかし、咬合器には一見それらは付いているようなので、スペアだろうと思いそのまま咬合器の保管箱に収めた。ところが、後で述べるようにその二つはこの咬合器を適切に使用するうえで必須のものだった。その後、さらに数編の論文別刷りが送られてきた。その中の咬合器に関する別刷りは最後の一冊で自分にとって貴重なので、読んだらすぐ書留で返送してほしいとの手紙が添えられていた。早速コピーをとり、言われたように返送し、コピーは後で読もうとファイルして書棚に入れた。日常の仕事に追われ、そのコピーは読まれることなく定年退職を迎え、多くの書類とともに段ボール箱に入れて家に持ち帰ることとなった。その箱は他も同様開くことがなく、コピーのこともすっかり忘れてしまった。

それから十数年、そろそろ自分も人生の幕引きの準備をしなければと思い、部屋の隅に積んであった段ボール箱を次々開いて整理しはじめたところ、ファイルされたコピーが出てきた。手を止めて少し読んでみた。そこにはなんとSchröder-Trebitschの咬合器の機構とその目的、使用法などが詳細に記されていた。かつて文献が全く見当たらず、推測して記述したところや不明としたところがはっきり記載されていて非常に貴重なものであることがわかった。しかし、それでもなお不明なところがあった。別刷りが送られてきたときにすぐ読んで、それらを尋ねれば明らかにできただろうに、十数年たってもう彼は亡く、どうすることもできない。奇跡的な遭遇をしながら自分の怠慢で貴重な機会を逃してしまったこと、誠に悔やまれたのである。

こうした経緯で「下顎運動と咬合器」での誤りや不明がかなり明らかになったので、それらをなんとか訂正、補足したいと思った。しかし、その本はすでに絶版になっていて、それはもはや意味がないかもしれない。でも、私の個人レベルに留めておくのは彼の好意に背き、また将来この問題に興味をもつ人が出てきたときに役に立つのではないかと思い、この場を借りてコピーした論文をもとにこの咬合器に関する記述の訂正、補足をすることにしたのである。

図4 Dr.Trebitsch

図5 Schröder-Trebitschの咬合器について説明するDr.Trebitsch

1.Dr.Trebitschの論文にみられる咬合の考え方

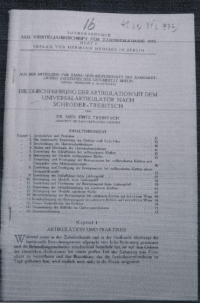

図6 Schröder-Trebitschの咬合器についての論文別刷り

この論文は1932年のドイツの「歯科医学のための季刊雑誌」48巻1号に、“Schröder-TrebitschのUniversal咬合器による咬合の回復”といったタイトルで掲載されている(図6)。指導はベルリン大学歯学部Schröder教授で、歯学研究科助手Dr.Fritz Trebitschの単著である。40ページにわたり、はじめに咬合の臨床上の意義とSchröder の咬合に対する考え方、次いでこの咬合器の機構と扱いについて解説され、そのあと全歯がそろっている症例、欠損歯列の症例、無歯顎の症例のそれぞれについての使用法、そして咬合器上での咬合高径の変更について記されている。

Schröderの下顎運動や咬合に対する考え方は、「下顎運動と咬合器」に記されているように、顎関節の構造を研究した結果、顆路が重要なことを認めているが、動きが複雑でそれを分析して咬合器に正しく再現するのは極めて困難である。そこで、Gysiが行ったような顆路を記録し咬合器に移して関節運動の再現をするのではなく、Eichentopfが行った咬合運動を咬合床に直接記録する、今でいうChew-in法で咬合器の関節部を調整する方法が妥当であるとした。つまり、彼は臨床的観点から下顎運動をとらえ、日常よく行われる運動や必要な咬合の再現に力点を置いたのである。

次いでSchröderの咬合平衡の考え方について述べている。健全な歯列をもつ頭蓋骨の観察から、下顎が閉口咬合位から側方、前方へ運動するとき、咬頭の高さと歯列の調節湾曲によって上下の歯列は離開することがない。側方咬合位では両側の臼歯が咬頭対咬頭の関係で接触し、前方咬合位では前歯と臼歯が咬頭と調節湾曲とによって接触を保つ。そうした全方向への滑走運動時に接触が生じることによって咬合平衡が得られ、臼磨が効率よく行える。そうでない状態では顎の機能は良く行われない、としてそれを低機能咬合と呼んだ。

一方、Trebitsch はまずSchröderに倣って、そのような咬合、つまりフルバランス咬合を機能的規範として人の咬合の最適な形であるとした。しかし、現実の天然歯列ではそのようにならない場合が多く、そのため歯列上最少限3か所、つまり互いに離れた一線上にない3点での咬合接触があれば咬合平衡は保たれる。フルバランス咬合では多数点での接触が得られ、咬合圧の配分や食物の臼磨の点で好ましいが、実際にはこの3点接触が咬合平衡の最低限の条件として認められる、としたのである。

また、有歯顎の場合、Schröderが低機能咬合と呼んだ側方咬合時の作業側だけの接触は咬合平衡がなく下顎は不安定になる。それを防ぐため作業側の歯の削合や非作業側に接触を補足するなどして咬合平衡を作ることは可能である。しかし、状況をよく考慮して行うべきであると述べている。つまり、有歯顎の片側性の咬合接触は好ましくはないが認めている。

そして、Trebitschの考え方でもう一つ特徴的なのは、この咬合平衡に絡んで天然歯にみられる咬耗面の重視である。咬耗面は咀嚼時の運動の記録であり、有歯顎の咬合の回復に当たっては咬耗面に記録された下顎運動が咬合器の動きによって制約されてはならない。つまり、咬耗面によって誘導される下顎の動きが重要で、咬合器はそれを障害することなく正しく再現するものでなければならないということである。この考え方は1914年から1924年に至るEichentopfの考え方に影響されていることが明らかである。ただ、咬耗面が不明瞭な場合には3点接触による咬合を考えなければならないだろうとしている。

Schröderの指導の下で書かれた論文であるが、総じてTrebitschはSchröder よりも臨床的に無理のない考え方、つまりより現実に即した考え方をしていることが伺える。

Schröderの下顎運動や咬合に対する考え方は、「下顎運動と咬合器」に記されているように、顎関節の構造を研究した結果、顆路が重要なことを認めているが、動きが複雑でそれを分析して咬合器に正しく再現するのは極めて困難である。そこで、Gysiが行ったような顆路を記録し咬合器に移して関節運動の再現をするのではなく、Eichentopfが行った咬合運動を咬合床に直接記録する、今でいうChew-in法で咬合器の関節部を調整する方法が妥当であるとした。つまり、彼は臨床的観点から下顎運動をとらえ、日常よく行われる運動や必要な咬合の再現に力点を置いたのである。

次いでSchröderの咬合平衡の考え方について述べている。健全な歯列をもつ頭蓋骨の観察から、下顎が閉口咬合位から側方、前方へ運動するとき、咬頭の高さと歯列の調節湾曲によって上下の歯列は離開することがない。側方咬合位では両側の臼歯が咬頭対咬頭の関係で接触し、前方咬合位では前歯と臼歯が咬頭と調節湾曲とによって接触を保つ。そうした全方向への滑走運動時に接触が生じることによって咬合平衡が得られ、臼磨が効率よく行える。そうでない状態では顎の機能は良く行われない、としてそれを低機能咬合と呼んだ。

一方、Trebitsch はまずSchröderに倣って、そのような咬合、つまりフルバランス咬合を機能的規範として人の咬合の最適な形であるとした。しかし、現実の天然歯列ではそのようにならない場合が多く、そのため歯列上最少限3か所、つまり互いに離れた一線上にない3点での咬合接触があれば咬合平衡は保たれる。フルバランス咬合では多数点での接触が得られ、咬合圧の配分や食物の臼磨の点で好ましいが、実際にはこの3点接触が咬合平衡の最低限の条件として認められる、としたのである。

また、有歯顎の場合、Schröderが低機能咬合と呼んだ側方咬合時の作業側だけの接触は咬合平衡がなく下顎は不安定になる。それを防ぐため作業側の歯の削合や非作業側に接触を補足するなどして咬合平衡を作ることは可能である。しかし、状況をよく考慮して行うべきであると述べている。つまり、有歯顎の片側性の咬合接触は好ましくはないが認めている。

そして、Trebitschの考え方でもう一つ特徴的なのは、この咬合平衡に絡んで天然歯にみられる咬耗面の重視である。咬耗面は咀嚼時の運動の記録であり、有歯顎の咬合の回復に当たっては咬耗面に記録された下顎運動が咬合器の動きによって制約されてはならない。つまり、咬耗面によって誘導される下顎の動きが重要で、咬合器はそれを障害することなく正しく再現するものでなければならないということである。この考え方は1914年から1924年に至るEichentopfの考え方に影響されていることが明らかである。ただ、咬耗面が不明瞭な場合には3点接触による咬合を考えなければならないだろうとしている。

Schröderの指導の下で書かれた論文であるが、総じてTrebitschはSchröder よりも臨床的に無理のない考え方、つまりより現実に即した考え方をしていることが伺える。

2.Schröder-Trebitschの咬合器の特徴

この咬合器はUniversalartikulatorの名でベルリンのSiemens社から発売されたもので、全歯列あるいは欠損歯列のある有歯顎や無歯顎のすべての症例に使える万能型咬合器ということである。製作年は記されてないが、この論文からすると1930年か31年とみられる。製作にあたっては、臨床的な要求にこたえられるよう日常よく行われる咬合位や下顎運動を簡単な方法で正しく再現でき、それによって患者が満足する補綴ができることをモットーとしたという。

咬合器は前方の切歯指導部と後方の関節部からなっている。

咬合器は前方の切歯指導部と後方の関節部からなっている。

1)切歯指導部

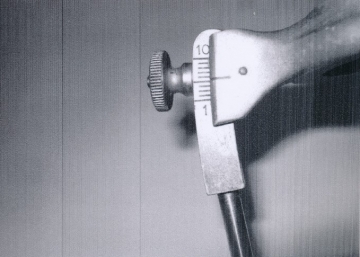

切歯指導部は指導釘と指導板である。指導釘の上部(図7)は当時のほかの咬合器にはみられない後方へ湾曲した構造で、目盛りがついていて咬合器上部の先端部との間で上下に動き、咬合器上部の高さを調節できるようにしている。この湾曲は咬合器の開閉軸を中心とした円弧上にあるので、目盛りに沿って咬合器上部を上下しても指導釘の下の先端の位置は変わらない。この構造については先に“咬合器上での咬合の高さを変えるためでなく、人工歯の排列削合の便のためであろう”と推測したが、後で述べるがそれだけではなかった。

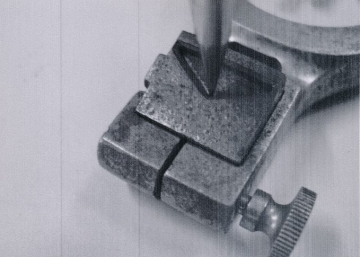

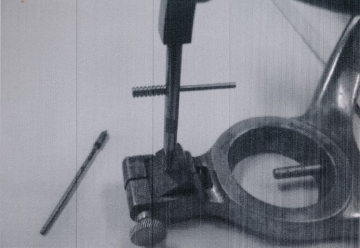

切歯指導板については、“凹みが少なくしかも120°のGothic archに相当した角度が与えられている…”と述べたが、これは無歯顎で総義歯製作を対象としたものであった(図8)。これはGysiが示した側方運動の方向の平均値をそのまま表したもので、この咬合器を平均値咬合器として使う場合に用いるという。そして、有歯顎用には別の高さ2㎜程の枠に囲まれた箱形の指導板が用いられる。これは先に欠如しているといわれ、後で送られてきたもののひとつであった(図9)。ここに可塑性の材料、当初は銅アマルガムを充填したが指導板を腐食するのでブラックコンパウンドを使うと論文にはなっている。しかし、Dr.Trebitschからの手紙には遅延性の即時重合レジンを用いるのが良いと書かれていた。論文が書かれた1930年当時にはレジンはなかったのである。そうした可塑材をその指導板に満たし、口腔内で採得したChew in記録 に従って咬合器の上部を動かして指導釘先端の動きをそこに描かせ、可塑材が硬化したらそれを切歯指導として使うのである。「下顎運動と咬合器」にある“Kirstenがクラウンブリッジの補綴に使用した”というのはこの指導板を使ってのことだったのである。

つまり、二つの指導板は互換性で、咬合器下部の前方部に設けられた凹みにどちらか必要な指導板をはめ込んで前後に傾けて矢状傾斜を調節する。指導板は横のねじを締めると固定される。

指導釘の中ほどには切歯指導ピンを差し込むための孔が開いている。切歯指導ピンは顔弓を使わずに模型を咬合器付着する場合に、その先端に模型の切歯点を合わせて位置決めするのに使用する何の変哲もない一本のピンである。ところが、この咬合器には長短2本が用意されている(図10)。それぞれ把持部がついていて、使用時にはその把持部の端が指導釘の穴の縁に当たるところまで挿入する。

「下顎運動と咬合器」を書いたときにはピン一本が付いていて、それでよいと思っていた。ところが先に述べたように、Dr.Trebitschからもう一本ピンが送られてきた。あとで論文を読んでピンを比べると長短の違いがあることを知ったのである。また、把持部は先が尖っているので、模型の位置決めをする際に切歯点を指示するためのものと捉えた。よって、掲載された咬合器の写真ではピンは逆向きで、しかも中途半端な位置に止められているが誤りである。切歯指導ピンが長短2本あるというのは他には例がなく、全く意外だった。この咬合器独特のものだろう。このピンの使い方についてはのちに述べる。

切歯指導部は指導釘と指導板である。指導釘の上部(図7)は当時のほかの咬合器にはみられない後方へ湾曲した構造で、目盛りがついていて咬合器上部の先端部との間で上下に動き、咬合器上部の高さを調節できるようにしている。この湾曲は咬合器の開閉軸を中心とした円弧上にあるので、目盛りに沿って咬合器上部を上下しても指導釘の下の先端の位置は変わらない。この構造については先に“咬合器上での咬合の高さを変えるためでなく、人工歯の排列削合の便のためであろう”と推測したが、後で述べるがそれだけではなかった。

切歯指導板については、“凹みが少なくしかも120°のGothic archに相当した角度が与えられている…”と述べたが、これは無歯顎で総義歯製作を対象としたものであった(図8)。これはGysiが示した側方運動の方向の平均値をそのまま表したもので、この咬合器を平均値咬合器として使う場合に用いるという。そして、有歯顎用には別の高さ2㎜程の枠に囲まれた箱形の指導板が用いられる。これは先に欠如しているといわれ、後で送られてきたもののひとつであった(図9)。ここに可塑性の材料、当初は銅アマルガムを充填したが指導板を腐食するのでブラックコンパウンドを使うと論文にはなっている。しかし、Dr.Trebitschからの手紙には遅延性の即時重合レジンを用いるのが良いと書かれていた。論文が書かれた1930年当時にはレジンはなかったのである。そうした可塑材をその指導板に満たし、口腔内で採得したChew in記録 に従って咬合器の上部を動かして指導釘先端の動きをそこに描かせ、可塑材が硬化したらそれを切歯指導として使うのである。「下顎運動と咬合器」にある“Kirstenがクラウンブリッジの補綴に使用した”というのはこの指導板を使ってのことだったのである。

つまり、二つの指導板は互換性で、咬合器下部の前方部に設けられた凹みにどちらか必要な指導板をはめ込んで前後に傾けて矢状傾斜を調節する。指導板は横のねじを締めると固定される。

指導釘の中ほどには切歯指導ピンを差し込むための孔が開いている。切歯指導ピンは顔弓を使わずに模型を咬合器付着する場合に、その先端に模型の切歯点を合わせて位置決めするのに使用する何の変哲もない一本のピンである。ところが、この咬合器には長短2本が用意されている(図10)。それぞれ把持部がついていて、使用時にはその把持部の端が指導釘の穴の縁に当たるところまで挿入する。

「下顎運動と咬合器」を書いたときにはピン一本が付いていて、それでよいと思っていた。ところが先に述べたように、Dr.Trebitschからもう一本ピンが送られてきた。あとで論文を読んでピンを比べると長短の違いがあることを知ったのである。また、把持部は先が尖っているので、模型の位置決めをする際に切歯点を指示するためのものと捉えた。よって、掲載された咬合器の写真ではピンは逆向きで、しかも中途半端な位置に止められているが誤りである。切歯指導ピンが長短2本あるというのは他には例がなく、全く意外だった。この咬合器独特のものだろう。このピンの使い方についてはのちに述べる。

図7 切歯指導釘の上部

図8 装着された無歯顎用の切歯指導板

図9 有歯顎用(左)無歯顎用(右)切歯指導板

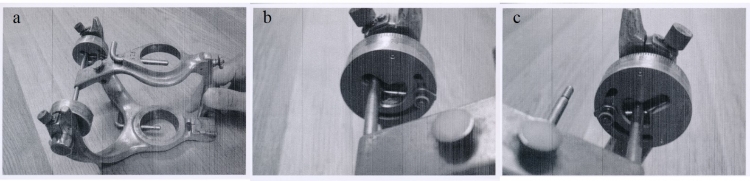

図10 装着された短い切歯指導ピンと長い切歯指導ピン

図11 両端に切歯指導ピンが収納された横棒

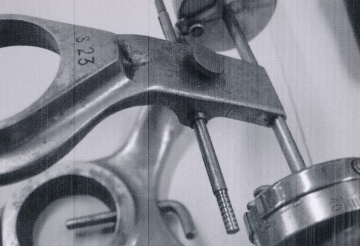

咬合器の上部には開閉軸の約3㎝前方、やや上方にそれと並行に横棒がついている(図11)。これについて、先に“GysiのDreipunkt咬合器にある顆頭の位置を示すものと同じか否か不明である”と記述したが、まさに顆頭の位置を示すものであった。この横棒の両端に患者の顆頭を合わせると咬合器の開閉軸はその後方の約3㎝、やや下方に来ることになる。これはGysiがいう開口運動の初期相の回転軸が顆頭の後下方にあるとしたことに基づくもので、横棒の位置は咬合器の開閉軸との関係を考慮して設けられている。

この横棒は中空の管であり、当初なぜそうなのか疑問だった。ところが、二本の切歯指導ピンが使われないときに、それらを左右から差し込んで保管するためであった。顔弓を使って模型を付着する場合には、そうした状態にして顔弓のイヤーロッドをその先端に合わせるのである。しかし、Trebitschは顔弓を使っても切歯指導ピンで平均的な位置で模型付着しても最終的な補綴結果には大差がないとして、この論文では顔弓を用いる方法には触れていない。なお、この横棒は咬合器の正中に対して左右同じ長さになるよう片側にストッパーがついている。技工作業で邪魔な時には引き抜いて取り外しておく。

長短二本のピンの使い方については、次のように述べている。患者の両側顎関節部に指を置いて閉口咬合位から開口させると、顆頭の動きが感知できるが、僅かに開口させたとき、顆頭が前に移動する場合には短いほうのピンを、顆頭が移動しない場合には長いほうのピンを使う。模型は、その切歯点をピンの先端に合わせるので、ピンの長さによって位置が前後することになる。短いピンで模型を付着した場合、患者の顆頭はさきの横棒の先端の位置にくる。それで僅かに開口したとすると、模型は横棒の後下方にある咬合器の開閉軸を中心に回転し、Gysiのいう顆頭の後下方の軸を中心とする回転を再現することになる。一方、長いピンは顆頭が移動しない、つまり回転する場合に使うが、模型の位置を後ろにずらすことによって患者の顆頭の位置を咬合器の開閉軸に合わせられるという(図12)。

こうした模型の位置を変えて患者の開口運動の軸を咬合器の回転軸に合わせようとするのは、のちに述べる咬合高径の変更に関わってくる。この模型の位置の違いが歯列の咬合接触にどれほど影響するかわからないが、ほかには見られない特異な考え方である。

2)関節部

関節部は、咬合器下部からの左右の支柱上部内側に設けられたドラム状の部分である。この咬合器は顆路型咬合器の形をとっているが関節部はGysiの咬合器とは異なり、Check bite 法やChew in法による咬合位あるいは運動路を再現させるための構造で、顆路そのものを表していない。同時期に発表されたStansberyのトリポット型咬合器の指導機構と同様だが、指導経路の方向が目盛りであらわされる点に特徴がある。

構造については「下顎運動と咬合器」に記したように、ドラム型の箱の内側に着脱できる蓋がついていて、これをはめると開閉軸が中央に固定され開閉運動だけができるようになっている(図1参照)。これは上下の模型を閉口咬合位で付着する際に使われる。このふたを外すとドラムの内面にはその中央から短冊形とそれに対合するように扇形の窓が開いている(図13)。

この横棒は中空の管であり、当初なぜそうなのか疑問だった。ところが、二本の切歯指導ピンが使われないときに、それらを左右から差し込んで保管するためであった。顔弓を使って模型を付着する場合には、そうした状態にして顔弓のイヤーロッドをその先端に合わせるのである。しかし、Trebitschは顔弓を使っても切歯指導ピンで平均的な位置で模型付着しても最終的な補綴結果には大差がないとして、この論文では顔弓を用いる方法には触れていない。なお、この横棒は咬合器の正中に対して左右同じ長さになるよう片側にストッパーがついている。技工作業で邪魔な時には引き抜いて取り外しておく。

長短二本のピンの使い方については、次のように述べている。患者の両側顎関節部に指を置いて閉口咬合位から開口させると、顆頭の動きが感知できるが、僅かに開口させたとき、顆頭が前に移動する場合には短いほうのピンを、顆頭が移動しない場合には長いほうのピンを使う。模型は、その切歯点をピンの先端に合わせるので、ピンの長さによって位置が前後することになる。短いピンで模型を付着した場合、患者の顆頭はさきの横棒の先端の位置にくる。それで僅かに開口したとすると、模型は横棒の後下方にある咬合器の開閉軸を中心に回転し、Gysiのいう顆頭の後下方の軸を中心とする回転を再現することになる。一方、長いピンは顆頭が移動しない、つまり回転する場合に使うが、模型の位置を後ろにずらすことによって患者の顆頭の位置を咬合器の開閉軸に合わせられるという(図12)。

こうした模型の位置を変えて患者の開口運動の軸を咬合器の回転軸に合わせようとするのは、のちに述べる咬合高径の変更に関わってくる。この模型の位置の違いが歯列の咬合接触にどれほど影響するかわからないが、ほかには見られない特異な考え方である。

2)関節部

関節部は、咬合器下部からの左右の支柱上部内側に設けられたドラム状の部分である。この咬合器は顆路型咬合器の形をとっているが関節部はGysiの咬合器とは異なり、Check bite 法やChew in法による咬合位あるいは運動路を再現させるための構造で、顆路そのものを表していない。同時期に発表されたStansberyのトリポット型咬合器の指導機構と同様だが、指導経路の方向が目盛りであらわされる点に特徴がある。

構造については「下顎運動と咬合器」に記したように、ドラム型の箱の内側に着脱できる蓋がついていて、これをはめると開閉軸が中央に固定され開閉運動だけができるようになっている(図1参照)。これは上下の模型を閉口咬合位で付着する際に使われる。このふたを外すとドラムの内面にはその中央から短冊形とそれに対合するように扇形の窓が開いている(図13)。

図12 長い切歯指導ピンの装着された状態

図13 左側の関節部。中心咬合位では開閉軸は中央に位置する。

短冊形の窓の内部には太い金属棒が2本平行にレールのように通っていてその間を咬合器の開閉軸が移動する。ドラムを回転させるとその短冊型の窓と共に中のレールも傾き、矢状顆路に相当する傾斜が得られる。その傾斜の程度はドラムの側面外側の目盛りで調節する。一方、扇形の窓の内部には、やはり2本の金属棒のレールがあるが、ドラムの中心に対して扇状に移動できる。これは閉口咬合位から軸が後方に運動する場合、先の構造では軸がつかえてしまい正しく再現できないので設けたもので後方運動の顆路に相当する。下顎の後方運動は有歯顎で時折みられ、小臼歯あたりにそれによってできたと認められる摩耗面がある。しかし、それを常時咬合器に再現できるように調整するよりも、機能時に頻繁に使われる側方運動時に作業側が後方に運動するので、それに対応させるためこれが必要であるとしている。

側方運動時、作業側の咬合器の軸は扇状の窓の中のレールに沿って大体前方に動くが、その動く方向や量は人によってさまざまなので、レールの傾きは扇状の窓の外側にあるレバーを動かして調節する。その量はドラムの側面内側にある目盛りで読み取れる。

こうした構造にしたことで側方運動時に関節部の作業側の動きが平衡側の動きに影響されず独立して調節できるようになり、下顎の運動が正確に再現できるという(図14)。しかし、実際に咬合器を動かしてみると、側方顆路に相当する構造がないので、側方運動をさせた時には平衡側の顆頭に相当する部分は矢状方向にしか動けず、作業側が自由に動けても下顎の運動範囲は制約されると考えられる。

側方運動時、作業側の咬合器の軸は扇状の窓の中のレールに沿って大体前方に動くが、その動く方向や量は人によってさまざまなので、レールの傾きは扇状の窓の外側にあるレバーを動かして調節する。その量はドラムの側面内側にある目盛りで読み取れる。

こうした構造にしたことで側方運動時に関節部の作業側の動きが平衡側の動きに影響されず独立して調節できるようになり、下顎の運動が正確に再現できるという(図14)。しかし、実際に咬合器を動かしてみると、側方顆路に相当する構造がないので、側方運動をさせた時には平衡側の顆頭に相当する部分は矢状方向にしか動けず、作業側が自由に動けても下顎の運動範囲は制約されると考えられる。

図14 a.右側方咬合位

b.左関節部(非作業側)の顆頭の動き

c.右関節部(作業側)の顆頭の動き

図15 開閉軸の軸受部

平均値咬合器として用いる場合には左右ドラムの側面内外の目盛りを10に固定する。

支柱の外側にあるキャップを外すと開閉軸の軸受けが現れる(図15)。軸の位置がずれて閉口位で指導釘の先が偏位した場合には、左右の支柱の関節前にある固定ねじを緩めてから切歯指導釘が中央にくるように軸受けの位置を調節し、固定ねじを締め直してキャップを装着する。このような咬合器の開閉軸や上弓の狂いを修正する機構はのちのデンタータス咬合器などにみられる。

3)咬合器上での咬合高径の変更

咬合器に模型を付着する前に咬合高径を決めておかなければならない。健全歯列の有歯顎で上下の模型がしっかりかみ合うものであれば、上下を噛み合わせて付着すればよい。しかし歯が欠損して咬合高径が不確かな場合には大体適切と思われる高径で模型付着せざるを得ない。咬合高径の決め方についてはいろいろ意見があるが本論文の域を超えるので差し控えるとしている。

咬合高径を決める際には患者の元の顔貌をできるだけ再現するようにつとめるべきだが、顎関節の状態を考慮する必要がある。長い間無歯顎だった人では顎はその状況に適応している。そのような人には外見上ふさわしいようにと咬合高径を回復するのではなく、現状の低い状態にとどめる。一方、最近まで臼歯で咬んでいた人では、かみ合わせがなくなっても顎はすぐその状態に適応せず顎関節は有歯顎の時のままなので、咬合高径は顔の審美的観点から決めてよい。

そのようにして決めた咬合高径で患者が慣れた運動路を描けるかどうかが問題で、Check bite法あるいはChew in法で咬合器を調節したのち、Wax biteや蝋堤上の運動路を観察し支障なく運動が行われていることを確認する。

なお、咬合高径が低く保たれていたような患者では、顎関節の触診で関節頭は移動せず回転しているので、切歯指導ピンは長いほうを用いて模型の位置を後ろに設置する。

この咬合器では顎関節の状態に応じて長短の切歯指導ピンを使い分けて模型の位置づけをするので、顎の開口運動の軸は常に咬合器の開閉軸に一致している。切歯指導釘上部の目盛りは通常5に合わせておく。高径を変える必要があった時に上下に5目盛り分は調整が可能である。ただし、この目盛りはミリメーターではなく経験的に決めたものである。

先のような方法で咬合高径を決めた蝋堤や蝋義歯を試適して高径に不都合があった場合、それらを咬合器に戻して切歯指導釘の長さを上の目盛りを見ながら調節して高径を変更する。そして再度試適して適切な高さか否かを診査して決定する。

以上が咬合高径の変更についての記述である。咬合高径を適切に決めるのに今でも決定的な方法がないが、当時も術者の観察や患者の感覚によるところが大きかっただろう。そこで誤りが生じた場合に、その修正を咬合器上でできるようにする必要があったのである。

支柱の外側にあるキャップを外すと開閉軸の軸受けが現れる(図15)。軸の位置がずれて閉口位で指導釘の先が偏位した場合には、左右の支柱の関節前にある固定ねじを緩めてから切歯指導釘が中央にくるように軸受けの位置を調節し、固定ねじを締め直してキャップを装着する。このような咬合器の開閉軸や上弓の狂いを修正する機構はのちのデンタータス咬合器などにみられる。

3)咬合器上での咬合高径の変更

咬合器に模型を付着する前に咬合高径を決めておかなければならない。健全歯列の有歯顎で上下の模型がしっかりかみ合うものであれば、上下を噛み合わせて付着すればよい。しかし歯が欠損して咬合高径が不確かな場合には大体適切と思われる高径で模型付着せざるを得ない。咬合高径の決め方についてはいろいろ意見があるが本論文の域を超えるので差し控えるとしている。

咬合高径を決める際には患者の元の顔貌をできるだけ再現するようにつとめるべきだが、顎関節の状態を考慮する必要がある。長い間無歯顎だった人では顎はその状況に適応している。そのような人には外見上ふさわしいようにと咬合高径を回復するのではなく、現状の低い状態にとどめる。一方、最近まで臼歯で咬んでいた人では、かみ合わせがなくなっても顎はすぐその状態に適応せず顎関節は有歯顎の時のままなので、咬合高径は顔の審美的観点から決めてよい。

そのようにして決めた咬合高径で患者が慣れた運動路を描けるかどうかが問題で、Check bite法あるいはChew in法で咬合器を調節したのち、Wax biteや蝋堤上の運動路を観察し支障なく運動が行われていることを確認する。

なお、咬合高径が低く保たれていたような患者では、顎関節の触診で関節頭は移動せず回転しているので、切歯指導ピンは長いほうを用いて模型の位置を後ろに設置する。

この咬合器では顎関節の状態に応じて長短の切歯指導ピンを使い分けて模型の位置づけをするので、顎の開口運動の軸は常に咬合器の開閉軸に一致している。切歯指導釘上部の目盛りは通常5に合わせておく。高径を変える必要があった時に上下に5目盛り分は調整が可能である。ただし、この目盛りはミリメーターではなく経験的に決めたものである。

先のような方法で咬合高径を決めた蝋堤や蝋義歯を試適して高径に不都合があった場合、それらを咬合器に戻して切歯指導釘の長さを上の目盛りを見ながら調節して高径を変更する。そして再度試適して適切な高さか否かを診査して決定する。

以上が咬合高径の変更についての記述である。咬合高径を適切に決めるのに今でも決定的な方法がないが、当時も術者の観察や患者の感覚によるところが大きかっただろう。そこで誤りが生じた場合に、その修正を咬合器上でできるようにする必要があったのである。

3.本論文で分かったこと分からないこと

一般に咬合器はそれを考案した人の咬合や下顎運動についての考え方がある程度具体化されたものと考えられる。そうした観点からこの咬合器を見ると、Trebitschはかなりその問題に深くかかわっていたことが推測できる。その一つの例は開口時初期の運動が一般には顆頭の後方にある軸を中心に行われるというGysi の説に注目し、さらに、患者の関節部を触診して顆頭が移動しない場合はその運動中心は顆頭にあるとして、両方の場合に適合するよう咬合器上の模型の位置を前後させていることである。

咬合器の上部に横棒を設けたのはGysiの1914年型咬合器に倣ったもので、開口時初期の運動で顆頭が移動することを念頭に置いて設けられているが、Trebitschは顆頭が移動しない人もいることを知って、その場合には咬合器の開閉軸に合わせることにしたのである。その模型の位置決めに顔弓を使わず二つの切歯指導ピンを使い分けることで簡便化を図っているが、こうした方法は他に例を見ない。

こうして開口初期の運動中心を咬合器の開閉軸に合わせることによって、咬合高径の誤りを、模型を再付着する手間をかけずに、咬合器の切歯指導釘の長さを調節することで修正可能にしようとしたのである。

本論文なしで咬合器を観察しただけでは、とてもここまでの推測はできなかった。まして切歯指導ピンが一本しかなかったとなれば、である。

しかし、この方法についてよく考えてみると、実際に可能なのかという疑問が出てきた。開口時に顆頭が移動する場合には短いピンを使って模型を位置付ける、このとき顆頭は横棒の位置にくる。顆頭が移動しない場合には長いピンを使って模型を位置付ける、すると、顆頭は開閉軸の位置にくる、という。因みに、顔弓を使わず模型を咬合器付着する場合、切歯指導釘のピンを通す孔と左右の支柱側面に記された線とをゴムバンドで結んだ三角形を基準平面として、これに模型上の蝋堤上面あるいは歯列の咬合面を合わせる、としている。これに従いピンの長さによって模型を前あるいは後に位置付けるとすると、平行移動なので顆頭の高さは変わらない。咬合器の開閉軸は図15ではっきり分かるが、横棒よりも数ミリ下方にある。そこで長いピンを使って模型を後ろに位置付けると顆頭は開閉軸よりも僅かに上方に来ることになる。つまり、開口初期に顆頭が移動せずに軸となっている場合、この方法では顆頭の位置を咬合器の開閉軸に正確には合わせられないということである。そして、咬合器での咬合高径の変更もできないことになるのではないか。

これは根本的な大問題である。しかし、Trebitschは考案者ともなれば当然こうしたことを知っていたに違いない。そして、理論的に齟齬があるにしても、面倒な顔弓によらず二本のピンによって模型を付着する簡便な方法を採用したと考えられるのだが。

ほかにも疑問が残った。それは平衡側の顆頭運動を規制する側方顆路機構が設けられていないことである。当時の咬合器にはそれは付いていないものが多いが、1927年に発表されたGysiのTrubyte咬合器にはちゃんとついている。Gysiは軸学説で矢状切歯路、側方切歯路、矢状顆路、側方顆路を下顎運動を規定する4要素として、それぞれの傾斜度や角度をその咬合器に調節機構として設けている。これについてSchröderやTrebitschは知っていたはずである。その証拠に、1924年のSchröder-Rumpelの咬合器には側方顆路の調節機構がついている。これはRumpelの論文から彼の主張によると考えられるが、上司であり共同考案者であるSchröderはその意義を認めたはずである。それが、6年後に発表されたSchröder-Trebitschの咬合器には付いてないのはどうしてなのか。Schröderがこの間に側方顆路の必要性はないと判断し、Trebitschもそれに同意したのか。あるいはTrebitschが側方顆路は不要と考え単独でこの開発を行ったか、そうだとしても、名を連ねているSchröderは何も言わなかったのか。側方顆路について全く記されてないのは不思議である。

また、先に述べたがSchröder-Trebitschの咬合器の関節部には後方運動を再現するような顆路調節機構が付いている。これは当時のものとして類を見ない。これについて後方運動の再現よりも実際の咀嚼運動の際に患者の作業側の顆頭がわずかに後方に動くのを再現するためという。しかし、実際にこの咬合器で側方運動をさせるときには、咬合器の開閉軸は平衡側の矢状顆路傾斜を規定するレールに合わせて軸の先端を側方に押し付けながら移動させる。このとき開閉軸の作業側部分は内側に移動するが、前方には目に見えるほど動かない。となると、この機構は本当に役立つものなのか。そして、平衡側、作業側の矢状傾斜だけ調節する機構を設けて、それで下顎運動の再現はできると考えたのか、である。平衡側、作業側の顆路を別個に調節できるようにすることは運動の再現性を高めるので、現代の調節性咬合器と呼ばれるものには顆頭間距離の調節と開閉軸の分離とともに採用されている。アイデアとしては評価できるだろう。

この論文や咬合器は80年以上も前に、下顎運動や咬合について未解明の時代に発表されたものである。そう考えると、さきに指摘した問題点は現在に至る長い間の多くの研究の積み重ねがあればこそ判ることで、当時としてはよく考えられていたものと思う。

咬合器の上部に横棒を設けたのはGysiの1914年型咬合器に倣ったもので、開口時初期の運動で顆頭が移動することを念頭に置いて設けられているが、Trebitschは顆頭が移動しない人もいることを知って、その場合には咬合器の開閉軸に合わせることにしたのである。その模型の位置決めに顔弓を使わず二つの切歯指導ピンを使い分けることで簡便化を図っているが、こうした方法は他に例を見ない。

こうして開口初期の運動中心を咬合器の開閉軸に合わせることによって、咬合高径の誤りを、模型を再付着する手間をかけずに、咬合器の切歯指導釘の長さを調節することで修正可能にしようとしたのである。

本論文なしで咬合器を観察しただけでは、とてもここまでの推測はできなかった。まして切歯指導ピンが一本しかなかったとなれば、である。

しかし、この方法についてよく考えてみると、実際に可能なのかという疑問が出てきた。開口時に顆頭が移動する場合には短いピンを使って模型を位置付ける、このとき顆頭は横棒の位置にくる。顆頭が移動しない場合には長いピンを使って模型を位置付ける、すると、顆頭は開閉軸の位置にくる、という。因みに、顔弓を使わず模型を咬合器付着する場合、切歯指導釘のピンを通す孔と左右の支柱側面に記された線とをゴムバンドで結んだ三角形を基準平面として、これに模型上の蝋堤上面あるいは歯列の咬合面を合わせる、としている。これに従いピンの長さによって模型を前あるいは後に位置付けるとすると、平行移動なので顆頭の高さは変わらない。咬合器の開閉軸は図15ではっきり分かるが、横棒よりも数ミリ下方にある。そこで長いピンを使って模型を後ろに位置付けると顆頭は開閉軸よりも僅かに上方に来ることになる。つまり、開口初期に顆頭が移動せずに軸となっている場合、この方法では顆頭の位置を咬合器の開閉軸に正確には合わせられないということである。そして、咬合器での咬合高径の変更もできないことになるのではないか。

これは根本的な大問題である。しかし、Trebitschは考案者ともなれば当然こうしたことを知っていたに違いない。そして、理論的に齟齬があるにしても、面倒な顔弓によらず二本のピンによって模型を付着する簡便な方法を採用したと考えられるのだが。

ほかにも疑問が残った。それは平衡側の顆頭運動を規制する側方顆路機構が設けられていないことである。当時の咬合器にはそれは付いていないものが多いが、1927年に発表されたGysiのTrubyte咬合器にはちゃんとついている。Gysiは軸学説で矢状切歯路、側方切歯路、矢状顆路、側方顆路を下顎運動を規定する4要素として、それぞれの傾斜度や角度をその咬合器に調節機構として設けている。これについてSchröderやTrebitschは知っていたはずである。その証拠に、1924年のSchröder-Rumpelの咬合器には側方顆路の調節機構がついている。これはRumpelの論文から彼の主張によると考えられるが、上司であり共同考案者であるSchröderはその意義を認めたはずである。それが、6年後に発表されたSchröder-Trebitschの咬合器には付いてないのはどうしてなのか。Schröderがこの間に側方顆路の必要性はないと判断し、Trebitschもそれに同意したのか。あるいはTrebitschが側方顆路は不要と考え単独でこの開発を行ったか、そうだとしても、名を連ねているSchröderは何も言わなかったのか。側方顆路について全く記されてないのは不思議である。

また、先に述べたがSchröder-Trebitschの咬合器の関節部には後方運動を再現するような顆路調節機構が付いている。これは当時のものとして類を見ない。これについて後方運動の再現よりも実際の咀嚼運動の際に患者の作業側の顆頭がわずかに後方に動くのを再現するためという。しかし、実際にこの咬合器で側方運動をさせるときには、咬合器の開閉軸は平衡側の矢状顆路傾斜を規定するレールに合わせて軸の先端を側方に押し付けながら移動させる。このとき開閉軸の作業側部分は内側に移動するが、前方には目に見えるほど動かない。となると、この機構は本当に役立つものなのか。そして、平衡側、作業側の矢状傾斜だけ調節する機構を設けて、それで下顎運動の再現はできると考えたのか、である。平衡側、作業側の顆路を別個に調節できるようにすることは運動の再現性を高めるので、現代の調節性咬合器と呼ばれるものには顆頭間距離の調節と開閉軸の分離とともに採用されている。アイデアとしては評価できるだろう。

この論文や咬合器は80年以上も前に、下顎運動や咬合について未解明の時代に発表されたものである。そう考えると、さきに指摘した問題点は現在に至る長い間の多くの研究の積み重ねがあればこそ判ることで、当時としてはよく考えられていたものと思う。

まとめ

1. 咬合器は考案者の意図や機構の説明を知らないと正しい使い方ができない。

2. Trebitschは咬合についてSchröderよりも現実的な考えをもっていた。

3. この咬合器の作製にSchröderは実際に関与してなかったのではないか。それはこの論文が単著であること、Trebitschが度々自分が作ったと言い、切歯指導板や指導ピンの製作に彼のこだわりがあったこと、などから推測される。

4. Schröder-Rumpelの咬合器には側方顆路機構があるが、この咬合器にないのはなぜか。それで有歯顎に対応できたのか。

5. 下顎の側方運動時の作業側の動きに注目し、咬合器に再現機構を設けている。

6. 開口の初期相は回転運動としてその軸を咬合器の開閉軸に合わせるようにした。そのため顎関節部の触診で顆頭が回転する場合と移動する場合とで模型の位置を前後にかえた。その位置づけに2本の指導ピンを用いて簡便化した。

7. 咬合高径の記録の誤りを修正するため、咬合器上での咬合高径の変更を可能にしようとした。これは当時の咬合器として画期的と考えられる。

8. この咬合器はCheck bite法やChew in法により調節する顆路型咬合器の始まりと考えられる。

2. Trebitschは咬合についてSchröderよりも現実的な考えをもっていた。

3. この咬合器の作製にSchröderは実際に関与してなかったのではないか。それはこの論文が単著であること、Trebitschが度々自分が作ったと言い、切歯指導板や指導ピンの製作に彼のこだわりがあったこと、などから推測される。

4. Schröder-Rumpelの咬合器には側方顆路機構があるが、この咬合器にないのはなぜか。それで有歯顎に対応できたのか。

5. 下顎の側方運動時の作業側の動きに注目し、咬合器に再現機構を設けている。

6. 開口の初期相は回転運動としてその軸を咬合器の開閉軸に合わせるようにした。そのため顎関節部の触診で顆頭が回転する場合と移動する場合とで模型の位置を前後にかえた。その位置づけに2本の指導ピンを用いて簡便化した。

7. 咬合高径の記録の誤りを修正するため、咬合器上での咬合高径の変更を可能にしようとした。これは当時の咬合器として画期的と考えられる。

8. この咬合器はCheck bite法やChew in法により調節する顆路型咬合器の始まりと考えられる。