医局員便り

手記を通して,当分野での学生生活の雰囲気をお届けできればと思います.

2025年、山に魅せられて(松井 2026年1月)

2025年も終わり,2026年が始まったと思ったら,1月がもう半分終わろうとしている状況に時間の流れの速さを感じます.

さて,2025年に僕は山登りによく行っておりました.

2024年に医員の先輩,同期と富士山に登頂してから,登山の楽しさを知り,2025年はいくつかの山を登りましたので,今回はそれらを紹介したいと思います.

富士山頂周りをまわるお鉢まわりの様子

6時間歩いた後のビールとカレーは格別です

場所は長野県松本市安曇にあるカール(氷河によって時間をかけて岩盤が削られてできた地形),涸沢カールを目指して友人と登山しました.有数の紅葉で有名な場所で,10月の紅葉シーズンには富士山並みの登山者の行列ができるほどです.

上高地自体は比較的アクセスがよく,新宿からの高速バスがあるほどです.(僕たちは松本駅まで特急,レンタカーで上高地周辺駐車場にアクセスしました.) 標高1500mに位置し,夏でも25℃ほどでとても過ごしやすい気候で,ちょっとしたプチ旅行や自然散歩,キャンプで来ている人が多くいました.

上高地から涸沢ヒュッテ(山小屋)まで約6時間のコースタイム.また前半3時間はほぼ平坦なコース.山登りを始めたてのビギナーには少しきつい部分もありましたが,小屋についてのビールとカレーは格別においしかったことは覚えています(笑)

3000m級に囲まれた広大な自然に圧倒されました.小屋は2310m,ここから約700m上昇,コースタイムとしては+約5時間必要となります.今のレベルでは圧倒的に経験と体力不足でしたが,一つの目標を見つけた気もしました.

幻想的な大自然

涸沢カールを一望

山頂付近から五色沼と友人と断崖絶壁

後述する初縦走(山から山へ尾根を歩くこと)を見据えて,友人と体力づくりを兼ねて登りました.場所は栃木県日光市と群馬県利根群との県境にある標高2578mの山です.観光地として有名な日光,中禅寺湖や展望台として一度は聞いたことのある戦場ヶ原などが近くにあります.

ロープウェイがあるため,スタート時点で2000m近くあり,約2時間程度で山頂まで到着できます.今回の登山では山ご飯にチャレンジするという目的もあり,休憩中にコーヒーを淹れたり,カレーメシを作ったり,ラーメンを作ったり...個人的にはコーヒーの美味しさに気づいた登山となりました.

五色沼にてコーヒーとカレーメシで休憩

3.三俣サーキット(三俣登山口-前常念岳-常念岳-蝶槍-蝶ヶ岳-三俣登山口)

初縦走は常念岳から蝶槍,蝶ヶ岳.場所は長野県松本市と安曇市境にある北アルプスの山で,標高は2600mから2800mからなります.三俣サーキットと呼ばれる所以はスタートとゴールが同じ登山口でぐるっと回れるコースだからだそうです.

コースとしては今までで一番きつく,かなりへこたれましたが,森林限界を超えたところでひらけた絶景がなければあきらめていたと思います.また一つ苦しかったのが,山頂に登り切った後,次の日に山頂へ登り返さなくてはいけないという心のダメージが思った以上に効き,小屋に到着するや否や1時間ほど動けませんでした…

山頂で日の出を見るため早朝に出発,雲海の中の日の出と遠くに見える幻想的な富士山を見ながらのコーヒーと朝ごはんは格別でした.そして待ちに待った稜線歩き,友人たちと辛かったらあきらめてそのまま下山しようと言っていましたが,山頂ご飯後には元気になり,常念岳-蝶槍-蝶ヶ岳の稜線歩きを楽しみました.天候にも恵まれ,きれいに燕岳や槍ヶ岳が見えました.

紅葉が始まっている北アルプス

常念岳 ここからが長かった…

真ん中に薄―く見える富士山

槍ヶ岳を望む友人たち

〇最後に

初心者であり登山には危険が伴うこともあり,2025年はすべて複数人での登山でした.というか全部誘われていきました….いつかは一人で行けるように装備品や計画,体力作りなど準備に必要なことが多くありますが,それを超えたからこそある感動や景色があると思います.

怪我や事故に気を付けて,2026年も山に登ろうと思います.

灼熱の大阪、涼風の富士山麓 - 二つの顔を持つ夏(中根 2025年10月)

皆さま,こんにちは.入局3年目の中根と申します.私は日々義歯科にて診療に励ませていただいて奮闘しております.

今年の夏は例年以上の記録的な猛暑となり,連日の暑さに悩まされた方も多かったのではないでしょうか.

すっかり秋らしくなってきて過ごしやすくなっているのではないかと想像しますが,皆さまいかがお過ごしでしょうか.

今回の医局員便りとしましては、暑い(熱い)ながらも、涼しさ(冷たさ)も混在した私が訪れた場所や体験した出来事についてご紹介させていただきます.

ミャクミャクカラーの通天閣

この夏,「食い倒れの街」大阪に行ってきました.

メインは大阪万博(expo2025)に行くことだったのですが,三連休の中日にあたる日程であったため,会場は多くの来場者で大いに賑わっており,パビリオンの抽選は全て落ちてしまっていたため、国内外の熱気に包まれた空間の雰囲気のみ味わってきました.

偶然にも,当分野の村上先生も同日にご来場されていたと後に伺いましたが,残念ながらその場ではお会いできませんでした.

実際に私が食べた,食い倒れてしまうほどの数々の美食をご紹介いたします.

新世界にある人気串カツ店にて,揚げたての串カツをいただきました.当分野先輩からソースを2度付けしないようにキャベツでソースを掬うという知識は学んでいたので,しっかりと美味しい串カツを堪能できました.

新世界の通天閣は夜になるとミャクミャクカラーの照明に彩られ,2025年にしか見ることのできない限定的な景色が見れたこともいい体験となりました.

上:現在のグリコサインは6代目

左:「美津の」のモダン焼き 右:「八重勝」の牛ヘレ

道頓堀では,大阪の代名詞であるお好み焼きをいただきました.外カリッ,中ふんわりの生地に,特製ソースが絶妙に絡み合い,大変熱々でした.

鶴橋駅周辺には無数の焼肉店が立ち並びコリアンタウンとして賑わいます,鶴橋駅に到着するや否や,焼肉の香ばしい香りが漂ってきて,気づけば焼肉屋に吸い込まれていました.

大阪の持つ熱気と熱々の食べものの魅力を存分に味わえた,充実した旅となりました.

鶴橋駅前の様子

◆ 富士山の湧水と自然に癒される 三島・源平川

静岡県東部にあります、三島市をご紹介いたします.

三島市は富士山南麓に位置し、「水の都」と呼ばれるほど、富士山の伏流水や湧水がいたるところにあり、清らかな水辺風景が見られます。また三島市は、美食の街として知られています。

富士山の湧水が流れ込む、源平川周辺では、天然水を使ったうなぎの養殖が行われており、特に地元の老舗の鰻屋は高い評価を得ています。

源平川は,川底まで見えるほどの透明度の川の中に、飛び石や木道が整備されており,まるで水面の上を歩いているかのような感覚を楽しむことができます.源平川の水温は年間を通して15度程度となっており、川沿いは真夏でありながら非常に涼しく散策することができます.

川沿いには豊かな自然が広がっており,春は桜,初夏にはホタルの光,夏は水遊び,秋は紅葉と,四季折々の風情を楽しむことができる癒しの空間となっています

「まるでジブリ映画の一場面のようだ」と評されるのも頷ける,美しい景観でした.

源平川の風景

桜家の鰻

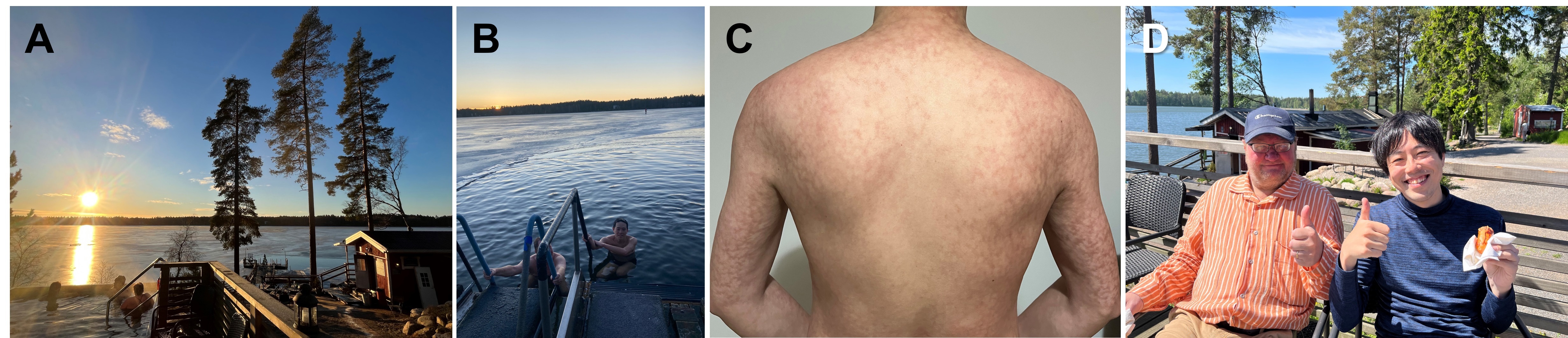

最後にご紹介しますのは,山中湖畔にあるサウナ施設「CYCL」です.

この施設はサウナ界のミシュランに相当する,サウナシュラン2024を受賞しており、富士山の「笠雲」をモチーフとした屋根が特徴的です.

サウナ室は赤を基調とした「マグマ」をイメージしたデザインで,フィンランドHARVIA社製のストーブが使用されています.

自らサウナストーンに水をかけ、体感温度を上昇させる、セルフロウリュも可能です.

サウナ室温は80~85度と心地よく,光や風,湿度まで緻密に計算されており,五感を通じてリラックスできる空間でした.

水風呂には富士山の天然地下水が掛け流しで使用されており,深さは120cmとたっぷりした設計で,全身をゆったりと沈めることができます.

水質は非常に柔らかく、水風呂に使われる水はそのまま飲用できます.

外気浴スペースでは,富士山を眺めながらリクライニングチェアでのんびりと過ごすことができ,日常の喧騒を忘れて心身をリセットできる貴重なひとときとなりました.

日本のサウナでは珍しく,サウナ室内での会話が許されているため,サウナを通じた交流の文化を垣間見ることができたのも印象的でした.

サウナ後はガラス張りの展望ラウンジで整います.富士山と山中湖の景色を一望でき,自然との一体感を味わえる設計となっておりました.

CYCLの外観

休憩スペースからの眺望

※編集者より

本エッセイでは「食い倒れた関西万博旅」が語られていますが、なぜか万博の写真が一枚もなく…(笑)。

そこで、同日に現地を満喫していた編集者が、勝手ながら“おせっかい”で万博の様子を少しだけ添えてみました。

雰囲気だけでもお楽しみいただければ幸いです!

~サン・パウ モダニズム地区訪問記~ (谷本深雪 2025.7月)

2025年6月25日から28日にかけて,スペイン・バルセロナにて開催された国際歯科研究学会(International Association for Dental Research, IADR)に参加いたしました.

IADRは歯科医学分野における世界最大規模の国際学術団体であり,今回の学会には各国から多くの歯科系研究者が集い,活発な発表と議論が行われました.世界各地の研究者による最新の研究成果を間近で見ることができ,刺激にあふれた大変貴重な経験となりました.

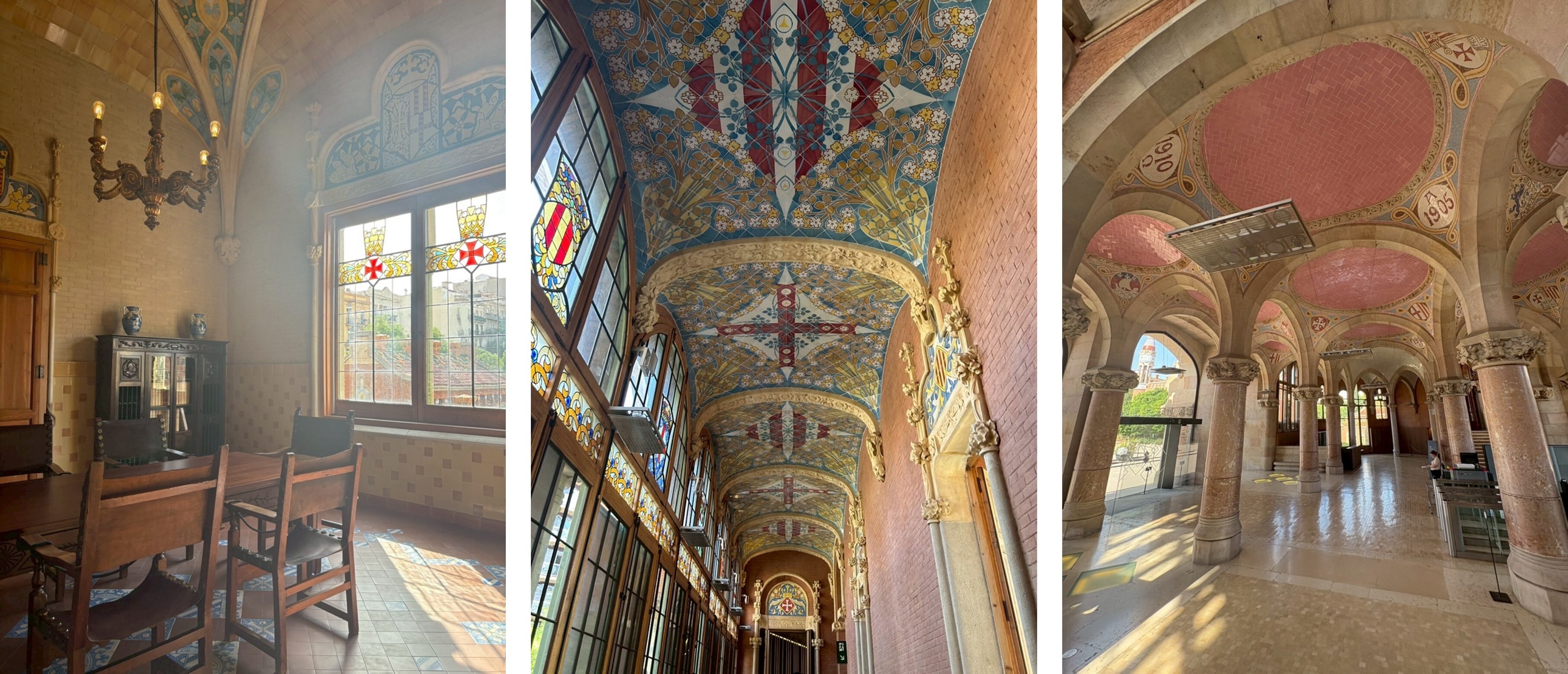

学会の合間に,バルセロナ市内の世界遺産の一つである サン・パウ モダニズム区域(Recinte Modernista de Sant Pau)を見学する機会がありました.

この施設は1902年から2009年まで実際に稼働していた サンタ・クレウ・イ・サン・パウ病院(以下,サン・パウ病院)を中心に構成されています.

設計を手がけたのは,カタルーニャ音楽堂の建築でも知られる リュイス・ドメネク・イ・ムンタネーです.

サン・パウ病院の外観

この施設は1997年にユネスコ世界遺産に登録され,「世界で最も美しい病院」と称されることもあります.

自然豊かな中庭と美しい病棟

また,入院病棟の壁や天井には色とりどりのタイル装飾が施され,光が差し込む設計も相まって,患者の視点に立った心地よい空間となっていました.入院中に白く無機質な天井を見上げるよりも,美しいタイルの模様に癒やされる空間は,心に安らぎを与えてくれるに違いありません.

分館内部の様子 当時の病棟を再現したエリア

さらに,経営陣が使用していた管理事務棟は,ひときわ華やかな装飾が施されており,モデルニスモ様式の魅力を象徴するような建築として強く印象に残りました.

(以下,管理事務棟の写真)

左:経営者執務室,中央:タイル装飾とステンドグラスが美しい廊下,右:ドメネク・イ・ムンタネルの間

今回の滞在中には,サグラダ・ファミリアやグエル公園など,ガウディ建築をはじめとするバルセロナの文化遺産にも触れることができました.異国の歴史や芸術にふれることで,感性が刺激され,視野がいっそう広がったように感じます.今後もこうした機会を大切にしながら,人間性や創造力を豊かに育み,日々の臨床や研究に活かしていきたいと思います.

大学院生活での英語 (毛利有紀 2025.2月)

こんにちは.大学院2年の毛利です.

先日,大学院の後期入試が行われました.受験された皆さん,本当にお疲れ様でした.

大学院の入試では,英語能力試験(TOEFL ITP),小論文,面接の3つで評価されます.そのため,一番点数が伸ばしやすいかつ時間がかかる英語の対策から始める方が多いかと思います.私が大学院入試に向けて英語を勉強していたときは,正直大学院生がどのような学生生活を送るのか想像できなかったというのもありますが(実際所属分野や研究テーマによって様々なので一概には言えない),英語の試験は時代の潮流として課されているに過ぎないと思っていました.

しかし,大学院に入学して2年が経とうとしている今,これまでの生活を振り返ってみると様々な場面で英語を使ってきました.そして大学院に入る前に英語学習に取り組み,入試でその能力を問う意味を実感しています.

今回の医局員便りでは,大学院生活のどのような場面で英語を使うのかについて紹介します.分野によっても状況は違うと思いますので,あくまで生体補綴歯科学分野の一大学院生である私の観点から考えてみます.

1.大学院講義

学部生の頃,覚えている限り1回は英語で講義を受講したことがあるのですが,大学院では英語で講義を受ける場面が格段に増えます.必修科目や選択科目の講義が英語で行われることがあります.レポート課題がある場合,日本語で書く場合と英語の場合両方あります.どの科目を受講するかにもよりますが,当時の必修科目では英語を話すことが求められることはありませんでしたが,今後はそういった講義も出てくるかもしれません.

また,本学では大学院特別講義と呼ばれる,他の分野の学生でも自由に受講することができる講義が不定期で開催されるのですが,海外から講師を招いて行われることがあります.その他,過去に行われた講義をe-ラーニング教材として視聴する機会があったのですが,中には英語の教材もありました.

2.分野内勉強会

当分野では新人向けの勉強会や症例検討会を定期的に行っており,論文や書籍を読んで学んだ内容を共有する機会があります.日本語の文献を読むことも勿論ありますが,歯科補綴学の名著を原文で読んだり,自分の興味のあるトピックについて書かれた論文を読んだりします.

3.当分野の留学生との交流

研究グループ(教員の先生一人につき指導を受ける大学院生は複数人います)内に留学生がいればよりコミュニケーションをとる機会が多くなります.また,留学生の中には外来でアシスタント業務に従事している方もいるので,外来でも英語を話す機会があります.当分野は義歯科あるいは顎顔面補綴外来で診療しますが,私が診療している顎顔面補綴外来では,留学生と外来で診察した患者さんの治療方針について話し合ったり,顎顔面補綴学について一緒に学んだりしているので,日常的に英語を話す機会があります.

4.海外からの見学者の対応

当院には海外からの見学者が大勢いらっしゃいます.当分野(義歯科・顎顔面補綴外来)で行っている診療内容や設備,日本の医療システムなどについて説明します.場合によっては自分の研究内容を紹介することもあります.頻度はコロナ禍が落ち着いて以降増えていると思われますが,私が入学してからの2年間で10回近くあり.大学院生で分担して対応しています.

5.論文執筆

学位を取得するためには,大まかに①筆頭著者で論文を執筆し,掲載される②研究発表について学会で発表する③学位審査に合格する の3ステップがありますが,このうち①の論文執筆は英語で行う必要があります.論文執筆においては,その研究分野でこれまでに分かっていることを理解し,実験結果から導き出される考察や結論に説得力を持たせるために他の論文を引用する必要があります.

情報収集で論文や書籍を読むとき,翻訳ソフトを使うこともあるのですが,日本語訳がイマイチなときは原文を読んだ方がむしろわかりやすいことがあります.例えば,咬合調整は英語でequilibrationと表現されることがありますが,一般的な英訳は「平衡」や「釣り合い」であるため,そのたった1単語のために意味の通じない日本語訳ができてしまうことがあります.普段から英語の文章も目を通して,専門用語が英語でどのように表現されているのかを知っておくことが大事だと個人的には思っています.

このように,論文執筆には英語を読み書きする力が求められます.

6.学会発表

研究した内容は学会でポスターもしくは口演形式で発表します.国内で行われる学会に参加して日本語で発表するだけでなく,国際学会が日本で開催される場合は英語で発表する機会があります.海外で行われる国際学会で発表することもあります.

7.研究

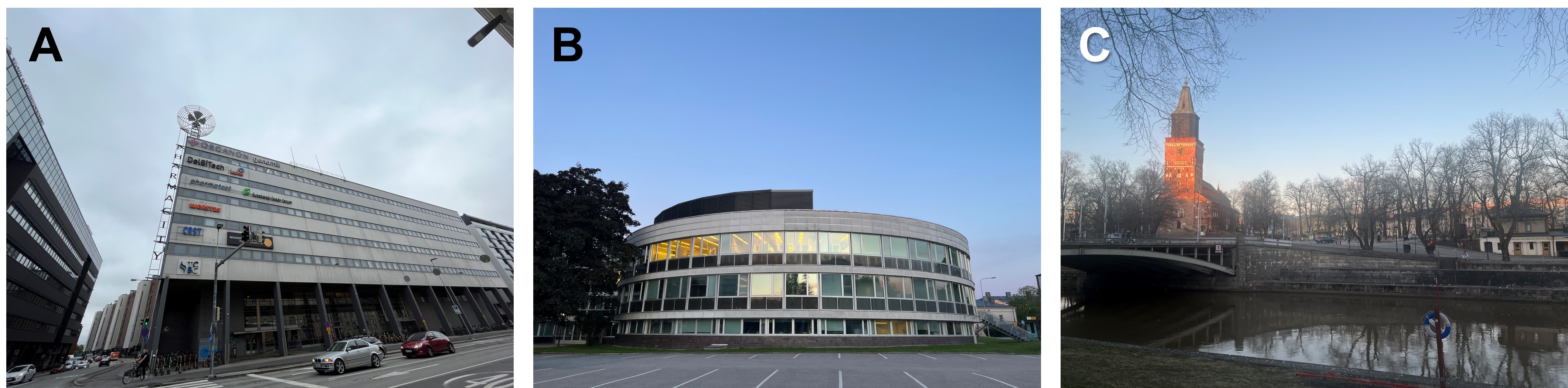

私はフィンランドのTurku大学の研究施設であるTurku Clinical Biomaterials Centre (TCBC)との共同研究で,3Dプリンティング材料の強度に関する研究を行っています.そして先日,学会での情報収集と実験を行うためフィンランドへ行ってまいりました.TCBCでのボスとのやり取りはすべて英語のため,英語の4技能がすべて鍛えられます.私は読み書きの方が得意なので文章を通じたコミュニケーションはまだ何とかなるのですが,研究などの発展的な内容を聞いて話すことは段違いに難しいです.指導してくださる和田先生によるフルサポートのもと,日々苦戦しながら取り組んでいます.

フィンランドの公園での一枚.この日は雪が降っていて気温は-6℃でした.

いかがでしたでしょうか.全員がすべての項目を経験するわけではありませんが,おそらく2-3個は該当する大学院生が多いのではないかと思います.

私は大学院入学後も細々と英語学習を続けてきましたが,それは英語が好きだからというより,必要に迫られてというところが大きいです(笑).英語能力試験で一定のスコアがあると,海外留学のための奨学金に応募する助けにもなりますし,海外留学と言わず大学院生対象の奨学金でもアピールポイントの一つになります.また,留学生と話すときの“言いたいことを必要十分に伝えられない”もどかしい気持ちが,もっと聞いて話すことができるようになりたいと思う原動力になっています.

英語を勉強してきたことで,得られた経験もたくさんあります.例えば,昨年7月に行った学会発表では,偶然補綴学会とAAPが共催となり,補綴学会員であればAAP会員でなくても発表することができるというシステムでした.英語も勉強しているし,日本にいながら国際学会での発表を経験できる良い機会だったため,英語で発表することにしました.自分が勉強した言語で表現したことを,それが100%でなくとも,日本語話者でない相手に伝わるって不思議な感覚でうれしいです.

現在行っているTCBCとの共同研究も,英語を学んでこなければ得られなかった経験だと思っています.貴重な機会を与えてくださった先生方,本当にありがとうございます.

結局のところ,私がお伝えしたいのは,大学院入試を受けた方も,これから受けるという方も,試験のために勉強した英語は決して無駄にはなりません!むしろとても役に立ちます!!ということです.この文章を読んで「こんなに英語使うのか…(絶望)」と,逆にモチベーションを下げてしまったら申し訳ないのですが(笑),ぜひポジティブにとらえてもらえるとうれしいです.皆さんと一緒に学べることを心待ちにしております!

旅 -食との出会い-(小山 2025.1月)

私は普段義歯や咀嚼機能に関連する研究と,臨床では病院の義歯科にて診療を行なっております.国内旅行が趣味なので,今回はこの場をお借りして,これまで旅先で出会った中で特にその食材・料理の概念が大きく変わるような(あくまで個人的見解です),強い印象を与えられた食をご紹介させていただきます.

「本州最北端の地」のモニュメントとウニ丼

青森の大間といえばマグロのイメージが強いと思いますが,この時はウニ丼を頂きました.所謂ウニ特有のミョウバン臭さや磯臭さが全くなく,クリーミーな旨味が堪能できました.これより美味しいウニには未だ出会えていません…

桃パフェ

2. 福島県福島市飯坂町「まるせい果樹園 森のガーデン」の桃パフェ

福島駅から北のエリア,沢山の果樹園が並ぶ「フルーツライン」にある果樹園で,その時期ごとの旬の果物を使用したパフェが食べられます.桃が贅沢に約1個半も使われており700円(当時)!私は研修医時代に福島県に半年ほど住んでいたのですが,桃の旬の時期の間で3回食べに行きました.

醤油らぁ麺と塩つけ麺(今にして思うとよく食べ切れたなという気が…)

3. 神奈川県足柄下郡湯河原町「飯田商店」の醤油らぁ麺と塩つけ麺

一般的なラーメンとは別の食べ物といっても過言ではないです.麺・スープ・トッピングの全てがクオリティ高く,間違いなく1番美味しいと思えるラーメンでした.予約困難店でしたので,胃袋の大きかった当時の私は,1回の訪問で2食連食しました.これより美味しいラーメンには未だ出会えていません…

4. 長野県諏訪市「伊東酒造 横笛」の純米仕込梅酒

梅酒と言うと甘みの強いものが多いと思いますが,この梅酒は日本酒仕立てのもので,甘すぎずすっきりとした後味の良さが印象に残っています.梅酒は甘くてあまり好きでない!という方にかなりおすすめです.

赤福本店の外観とできたての赤福

5. 岐阜県伊勢市「赤福本店」の赤福(できたて):

数年前に本店に初訪問することができました.本店ではお抹茶とセットでできたての赤福がいただけます.何であってもやはり出来立ては格別に美味しいです.

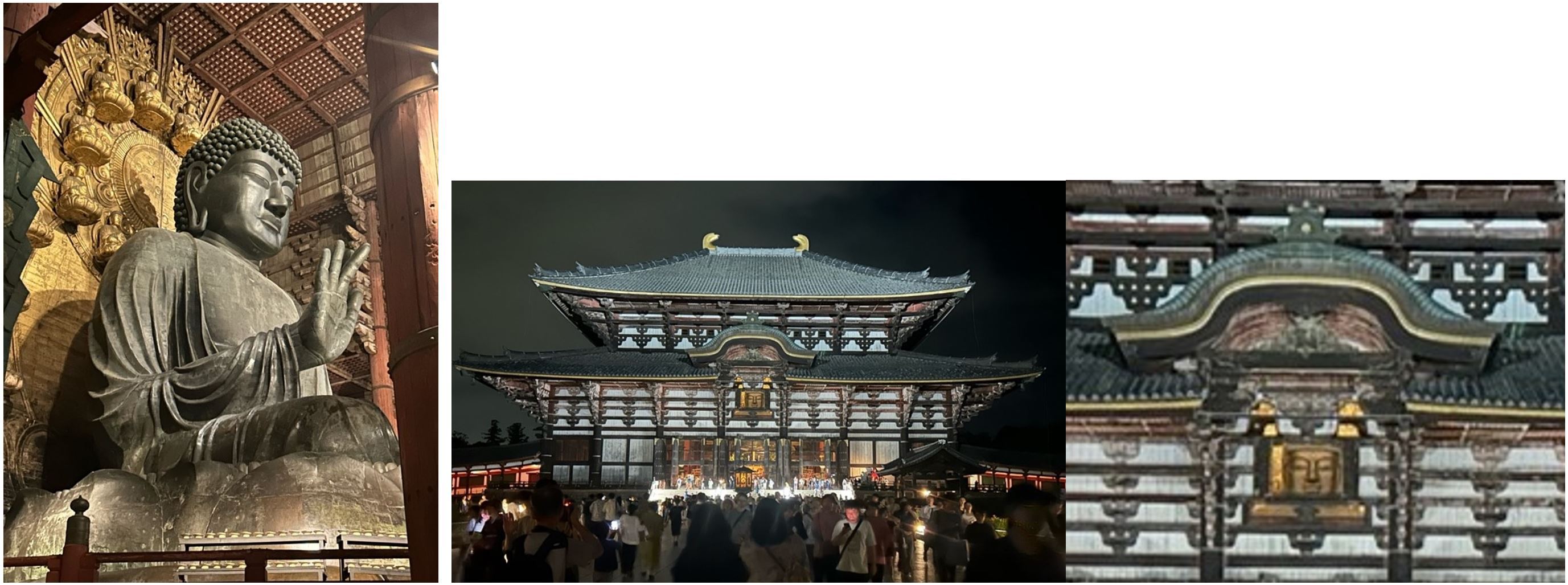

奈良の夏の風物詩 (平田明日香 2024.8)

残暑が続いておりますが,皆さまいかがお過ごしでしょうか.

今回の医局員だよりでは私の故郷,奈良の夏の風物詩をご紹介したいと思います.

奈良といったら何を思い浮かべますか?

多くの方が,修学旅行で訪れることの多い東大寺の大仏や,奈良公園の鹿ではないでしょうか.そうです.奈良と言ったら大仏と鹿です.奈良の魅力はほぼそこに詰まっています.

しかし暑い夏の奈良でおすすめしたいのは夕方から夜にかけて少し涼しくなったころです.8月のたった10日間とわずかな間ですが,奈良では“燈花会”というイベントが行われます.

燈花会の時期は,奈良公園を中心にたくさんのろうそくが灯されます.年度によって開催日は多少かわりますが,今年は8/5-8/14に開催されました.

昼の時間は人々(や鹿)が往来する参道や芝の上に,見渡す限りにろうそくの灯が広がる光景は圧巻です.

1. 奈良公園

2. 東大寺参道付近

3. 奈良公園 浮見堂

また,東大寺の大仏殿夜間参拝も燈花会と同じ時期の2日間(今年は8/13,14)だけ開催されます.東大寺の中門が開き,観相窓が開けられるため,堂の外から大仏様を拝観できます.観相窓が開くのは1年に限られた期間のみの光景なので,タイミングが合えばラッキーです.

4. 東大寺大仏殿(左),観相窓から大仏の顔がのぞいている様子(中央)とその拡大(右)

昼の明るい時間とは違った,ゆったりとした時間の流れを感じることができるわずか10日間だけの古都奈良の風情を,ぜひ感じてみてください.

そろそろ一年の折り返しも近づいてきました.自分自身もいちどリフレッシュして,さらにギアをあげて研究と臨床に取り組んでいきたいと思います.

韓国旅行(田中五月 2024.1月)

図1 鍋料理(マンドゥック)とキムチ

韓国というと皆さま何を思い浮かべますでしょうか?料理、スイーツ、ファッション、コスメ、韓流ドラマ、K-POP…様々なものが思い浮かぶかと思います。また、飛行機で3時間前後で行けることや時差がないことも魅力の一つです。

さて、今回は私にとって初めての韓国旅行だったわけですが、実際に行って印象に残ったことを少し違った視点からいくつか共有させていただきたいと思います。

図2 細い路地の喫茶店

また、喫茶店もおしゃれな店が多く、「こんなところにあるの!?」というような路地にこだわりのつまった喫茶店を見つけることもしばしばありました(図2)。昔の建物を改装した喫茶店では狭い入り口や細くて急な階段があったりと、当時の名残が感じられてよかったです。

また、周囲を見渡した時、空が広く感じられました(図4)。高層ビルは一方向に集中しており、他の方角を見ると山に囲まれていることがわかりましたが、その山も高度はそんなに高くないような印象を受けました。実際、韓国の地形は日本と同様に山地の割合が約70%と高いですが、日本と比較すると高山の割合は少ないそうです。

図3 歴史的建造物の屋根(景福宮より) 図4 青空!(景福宮より)

当分野には留学生もたくさんおり、そういう方々と接する機会も多いです。言語の壁にとらわれず積極的に関わっていき、これからも研究に精進して参りたいと思います。