第20回 作業側の歯の接触と側方運動の誘導

今回は、作業側の歯の接触と側方運動の誘導について解説していただきます。

第20回 作業測の歯の接触と側方運動の誘導

- 下顎が側方滑走運動するとき、天然歯列では主に作業側の歯が接触する。作業側の上顎歯の舌面や頬側咬頭の内斜面に下顎歯の頬側咬頭やその外斜面が接触しながら下顎が移動する。このとき、上顎歯の接触する面の傾きに応じて下顎の移動方向が変化する。そのためこの上顎歯は下顎の誘導部ということになる。

Gysiが下顎運動の軸学説を発表したとき、下顎は切歯部と顎関節部で運動が規定されるとして、それぞれの運動路を切歯路、顆路として、それらによって下顎の運動を表そうとした。この切歯部と顎関節部こそが下顎運動の誘導部の考え方の原点であり、それは彼の咬合器を見てもわかるとおりである。とくに切歯部については以前の咬合器には付いていない切歯指導装置が備えられている。これは切歯部における誘導の概念の始まりといえるだろう。今回は作業側の歯の接触と側方運動の誘導を話題にする。

歯による誘導の考え方

総義歯ではフルバランス咬合がとられ、側方運動だけでなく前方運動でも多くの歯が同時に接触する。そうした状況では誘導という概念はなかった。ある特定の歯が接触するグループファンクション咬合の場合、実際にはその部分で運動が規定されていても誘導とは考えていなかった。部分床義歯による補綴では、側方、前方運動に対して殆どが残存歯の接触に任せていたが誘導という認識はなかった。

いま下顎の誘導の原点がGysiの咬合器の切歯指導部に見られると言ったが、これは咬合器をある方向へ動かす必要から考案されたもので、歯による下顎の誘導という考えにまでには至っていない。しかし、下顎の運動に方向付けをするという意味では明らかに誘導である。では、いつ頃から歯による誘導の概念が出てきたか。1960年前後だったか、ナソロジーの考え方が我々に紹介された。それはヒンジ アキシス、蝶番軸を基本として咬合再構成オクルザール リハビリテーションを行うことを目的とするものだった。つまり、決められた高径での蝶番運動の終末位を咬頭嵌合位として、上下の歯は稜線で点状接触にする。そのようにしてできた臼歯は咬頭嵌合位以外では接触させず、犬歯や切歯が接触して下顎の運動を誘導させる、というものだった。

こうした考えを知った当時、疑問点が多く俄かには受け入れられなかったが、咬合接触のさせ方もその一つだった。それまで殆どの天然歯列では前方運動時に前歯が接触して臼歯部が離開するのはごく自然であり、側方運動時には作業側の前歯や臼歯がその接触部の傾斜に応じて適宜複数で接触するものと漠然と思っていた。フルバランス咬合が天然歯には適合しないことはよく分かっていたが、多数歯に咬合圧を分散させることを基本としてきたものにとって、何を根拠で先のようなことをいうのか信じられなかった。ガイド、誘導という概念はこの頃に導入されたと思われる。

カスピッド プロテクションの概念

前回オクルザール リハビリテーションが我が国に紹介されたとき、フルバランス咬合だったと述べたが、初期のナソロジーでもそのような咬合様式がとられていた。それが1960年代になって咬合接触の与え方とともに変化した。つまり、さきに述べたような側方運動時に犬歯が接触して運動を誘導し、臼歯はすべて接触しないという様式をよしとしたのである。

これは、臼歯が側方力に対して抵抗性が小さく歯根膜組織が傷害されやすいことから側方運動時の接触は極力避けるべきで、そのため側方運動時には切歯や犬歯が接触してその側方力を負担する、そして咬頭嵌合位では臼歯が専ら咬合圧を負担するという咬合力分担の考え方でmutually protected occlusion、相互保護咬合などと呼ばれた。この考え方に基づいて先の側方運動時に犬歯に接触、誘導させる様式としてcuspid protected occlusion、カスピッド プロテクションが作られた。邦語ではその形から犬歯誘導とよばれているが、今述べたような相互保護を目的にした概念である。

この考え方はフルバランス咬合以来の咬合圧の均等配分の考え方に対して、個々の歯の負担能力の違いに応じて力の配分を行うというものである。フルバランス咬合は総義歯で歯列全体が一つの義歯床に乗っているので、床の安定を維持するには受ける力の偏りが生じないことを主要目的に考えられた咬合様式である。天然歯列では個々の歯は独立していて、それぞれの支持組織の状態が異なっている。そうした構造的な違いからすると、天然歯列では相互保護の考え方は妥当と思われる。しかし、側方力を犬歯だけに負担させるという点には問題はないのか、依然として気になるところであった。

これは、臼歯が側方力に対して抵抗性が小さく歯根膜組織が傷害されやすいことから側方運動時の接触は極力避けるべきで、そのため側方運動時には切歯や犬歯が接触してその側方力を負担する、そして咬頭嵌合位では臼歯が専ら咬合圧を負担するという咬合力分担の考え方でmutually protected occlusion、相互保護咬合などと呼ばれた。この考え方に基づいて先の側方運動時に犬歯に接触、誘導させる様式としてcuspid protected occlusion、カスピッド プロテクションが作られた。邦語ではその形から犬歯誘導とよばれているが、今述べたような相互保護を目的にした概念である。

この考え方はフルバランス咬合以来の咬合圧の均等配分の考え方に対して、個々の歯の負担能力の違いに応じて力の配分を行うというものである。フルバランス咬合は総義歯で歯列全体が一つの義歯床に乗っているので、床の安定を維持するには受ける力の偏りが生じないことを主要目的に考えられた咬合様式である。天然歯列では個々の歯は独立していて、それぞれの支持組織の状態が異なっている。そうした構造的な違いからすると、天然歯列では相互保護の考え方は妥当と思われる。しかし、側方力を犬歯だけに負担させるという点には問題はないのか、依然として気になるところであった。

犬歯による側方力の負担の考え方

1961年「天然歯の機能的咬合」と題する論文が発表された。それは南カリフォルニア大学のD’Amicoによるものだが、カスピッド プロテクションにおける犬歯の側方運動の誘導の妥当性について、根拠としてよく引用された論文である。

これはヒトの犬歯についての論評あるいは考察というべきもので、大型サルとの対比、臼歯の咬耗の発現とその影響、犬歯の機能と特性、歯列の保存、犬歯の咬合関係などについて人類考古学、形態学、生理学的な見地から自説を展開している。そこで、これについて抄訳してみる。

歯の進化の研究によると、三千万年以前の古代にヒトの歯式に変化が生じた。しかし、犬歯については数や歯列内の位置に変化が起きなかった(図1,2)。これは機能的にも変わりがなかったとも言えるだろう。大型サルと比較すると、臼歯の咬頭の形や咬合関係は基本的に同じで、切断や切り裂きに適した形で草食動物などのような臼磨動作に適したものではない。サルは植物食性を保ってきたが、ヒトは雑食性になり硬軟さまざまな食物を摂るようになった。

これはヒトの犬歯についての論評あるいは考察というべきもので、大型サルとの対比、臼歯の咬耗の発現とその影響、犬歯の機能と特性、歯列の保存、犬歯の咬合関係などについて人類考古学、形態学、生理学的な見地から自説を展開している。そこで、これについて抄訳してみる。

歯の進化の研究によると、三千万年以前の古代にヒトの歯式に変化が生じた。しかし、犬歯については数や歯列内の位置に変化が起きなかった(図1,2)。これは機能的にも変わりがなかったとも言えるだろう。大型サルと比較すると、臼歯の咬頭の形や咬合関係は基本的に同じで、切断や切り裂きに適した形で草食動物などのような臼磨動作に適したものではない。サルは植物食性を保ってきたが、ヒトは雑食性になり硬軟さまざまな食物を摂るようになった。

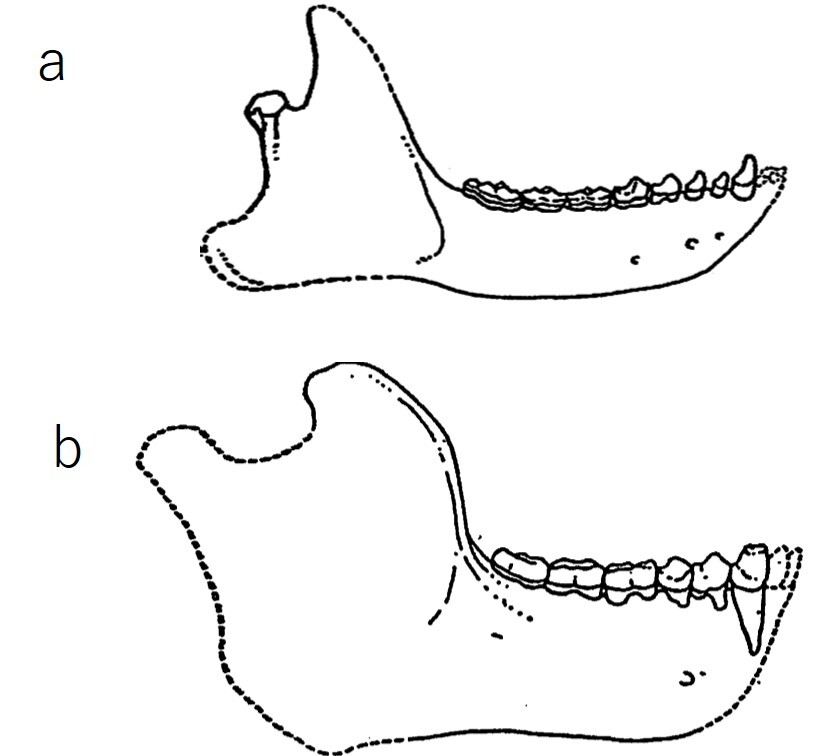

図1.a. Northactus osborno. 始新世(約5,600~3,390万年前).

b. Propleopithecus haeckeli. 漸新世(約2、500~4、000万年前)

この間に歯式に変化が生じた。上下顎とも 2・1・4・3 → 2・1・2・3 と、小臼歯が減じた。

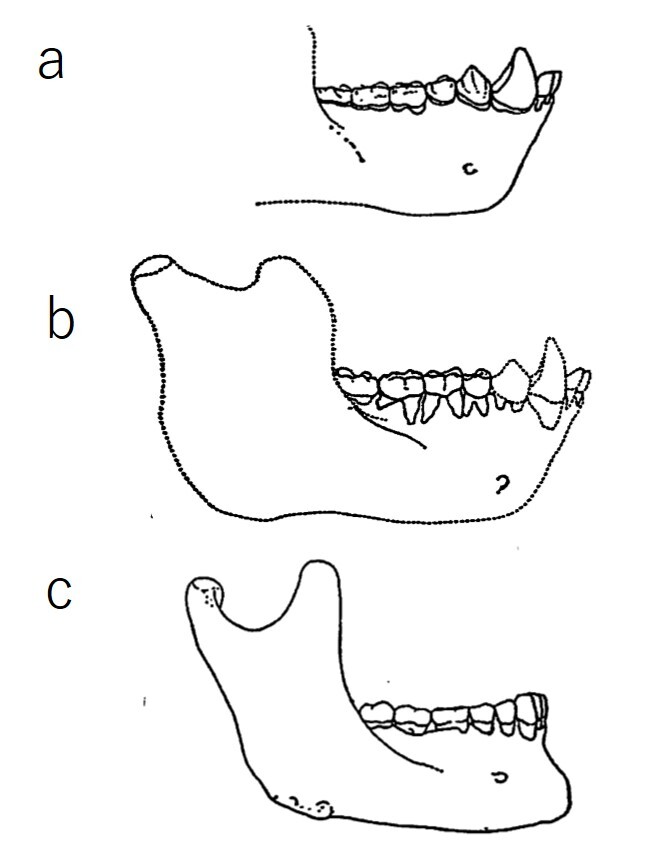

図2.a. Dryopithecus niocene.

b. Sivapithecus miocene.

c. modern man.

犬歯の大きさや形は変わったが、歯列上の位置には変化がなかった。

図1,2. Gregory.W.K.: Origin and Evolution of the Human Dentition(1922)からD’Amico が引用した図.

原始人の咬耗の研究からは、生活様式や摩耗性食物の摂取によって急速に広範な咬耗が生じたことが分かった。それは咬合高径の低下と切歯や犬歯の切端咬合の発現をもたらし、さらに咬耗を深化させ、咬合平面の形をも変化させた。もし犬歯が正常な被蓋関係を保ち、大型サルのように犬歯が側方運動時に接触して臼歯を離開させるようであれば、そうした広範な咬耗には至らなかっただろう。環境は咬耗の大きな発現要因であり、生活様式の近代化により現代人には広範な咬耗は殆ど見られないし、前歯の切端咬合も少なくなった。犬歯の切端咬合関係は異常であり、被蓋があるのが本来の形である。

SpeeやMonsonらのいうバランス咬合では犬歯は咬合平面から突出しているので障害になるが、天然歯列では犬歯は閉口運動時に下顎を中心咬合位へ機械的に誘導するだけでなく、それ以上の優れた生理学的機能をもっている。犬歯の歯根膜の自己受容系は他の歯よりも優れていて、その刺激によって顎筋の緊張がコントロールされ、臼歯への過度な荷重が阻止される。

つまり、歯の歯根膜は側方力に弱いので歯にかかる力は歯軸に平行であることが望ましい。犬歯の自然な被蓋関係はその優れた生理的特性によって咀嚼時に水平的なベクトルが生じるような歯の接触を避ける働きをする。

天然歯列の機能にとって重要な咬合要因は第一大臼歯と犬歯である。第一大臼歯は咬合高径の維持に、犬歯は下顎の誘導と他の歯への側方力軽減という重要な役割を担う。

切歯、犬歯の適切な水平的被蓋は極めて重要である。オクルザール リハビリテーションでは前方運動時に上下の切歯は切端咬合位に達するまでは接触しないように犬歯の被蓋関係を調整する。また、咬頭嵌合位ではわずかに側方、前方運動を許すように上顎犬歯に約1㎜の水平的な空隙を与える(図3)。上下の犬歯が緊密に接触する状態であると、歯根膜の自己受容性が壊れて筋力の調整が効かなくなり、多くの歯や歯周組織に被害をもたらすことになるだろう。歯周組織は若年者では細胞の活性が高いので過大な力にも対応できるが、老年者になると細胞の活性が衰えてくるので対応できず傷害が起きやすくなる。

以上が本論文の概要である。これから分かるように、カスピッド プロテクションの論拠になるのは古代人の咬合と原始人の咬耗状態ぐらいで、それも僅かな文献に依るもののようである。初めてこれを読んだとき、単なる仮説と見てあまり気に留めなかった。ところが、ナソロジストと呼ばれる人たちの論文をみると多くがこの論文を引用していた。

SpeeやMonsonらのいうバランス咬合では犬歯は咬合平面から突出しているので障害になるが、天然歯列では犬歯は閉口運動時に下顎を中心咬合位へ機械的に誘導するだけでなく、それ以上の優れた生理学的機能をもっている。犬歯の歯根膜の自己受容系は他の歯よりも優れていて、その刺激によって顎筋の緊張がコントロールされ、臼歯への過度な荷重が阻止される。

つまり、歯の歯根膜は側方力に弱いので歯にかかる力は歯軸に平行であることが望ましい。犬歯の自然な被蓋関係はその優れた生理的特性によって咀嚼時に水平的なベクトルが生じるような歯の接触を避ける働きをする。

天然歯列の機能にとって重要な咬合要因は第一大臼歯と犬歯である。第一大臼歯は咬合高径の維持に、犬歯は下顎の誘導と他の歯への側方力軽減という重要な役割を担う。

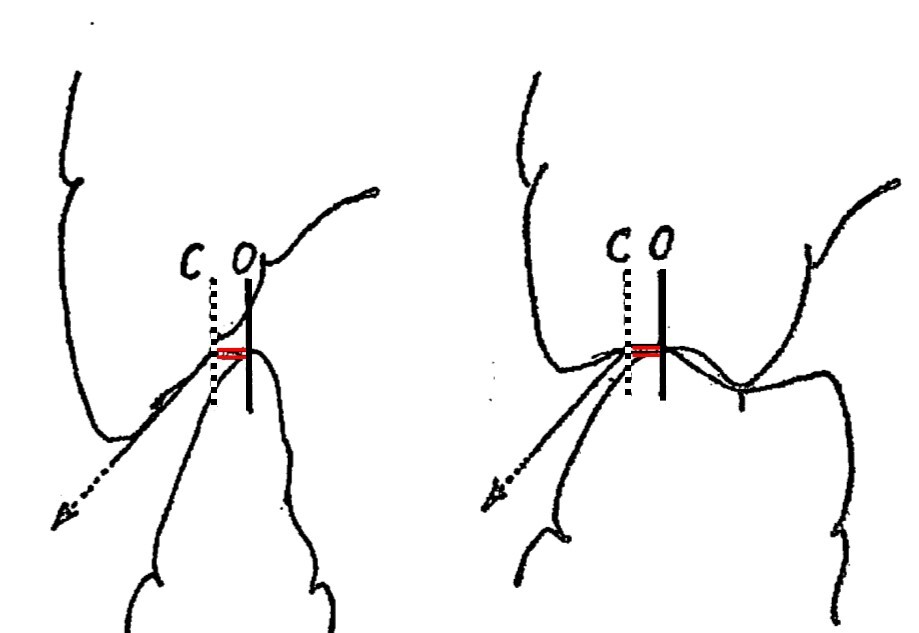

切歯、犬歯の適切な水平的被蓋は極めて重要である。オクルザール リハビリテーションでは前方運動時に上下の切歯は切端咬合位に達するまでは接触しないように犬歯の被蓋関係を調整する。また、咬頭嵌合位ではわずかに側方、前方運動を許すように上顎犬歯に約1㎜の水平的な空隙を与える(図3)。上下の犬歯が緊密に接触する状態であると、歯根膜の自己受容性が壊れて筋力の調整が効かなくなり、多くの歯や歯周組織に被害をもたらすことになるだろう。歯周組織は若年者では細胞の活性が高いので過大な力にも対応できるが、老年者になると細胞の活性が衰えてくるので対応できず傷害が起きやすくなる。

以上が本論文の概要である。これから分かるように、カスピッド プロテクションの論拠になるのは古代人の咬合と原始人の咬耗状態ぐらいで、それも僅かな文献に依るもののようである。初めてこれを読んだとき、単なる仮説と見てあまり気に留めなかった。ところが、ナソロジストと呼ばれる人たちの論文をみると多くがこの論文を引用していた。

図3.側方咬合では犬歯の誘導が始まるまで臼歯の側方滑走ができるよう上下犬歯間に空隙を与える。

o : 咬頭嵌合位の時の位置

c:犬歯の誘導が始まる位置

ナソロジーにおける本論文の意義

すでに述べたように、ナソロジーによるオクルザール リハビリテーションではフルバランス咬合からカスピッド プロテクションに咬合様式を変えた。それは臼歯への側方力を減らすことが目的だった。歯根膜にとって好ましくない側方力を避けることと同時に臼歯の咬耗を少なくするためであった。

咬頭嵌合位の維持のため、蝶番軸を基に精密に決めた咬頭咬合位で臼歯の咬合接触を厳密に決めることが重要視された。上下臼歯の咬合接触する咬頭や窩の稜線上に点状接触するよう位置づけがされ、Thomasが主張する三点接触も推奨された。そうして作られた咬合接触は下顎運動時に接触すると、摩耗してその関係が崩れる恐れがある。それを避けるには咬頭嵌合位以外にはできるだけ接触をさせないことが肝要だった。そうなると、側方運動時に接触させるのは臼歯以外の歯ということになる。つまり、mutual protection の考えであるが、犬歯が適任ではないかということになる。

しかし、この様式は側方咬合圧を犬歯一歯に担わせるということで、従来の圧の分散や均等配分といった考え方とは全く対極にあるもので、その採用には慎重さが求められ、何らかの根拠が必要であった。そのような状況にあった時、この論文が犬歯の特性を多角的に述べていることからカスピッド プロテクションの拠り所として好都合だったと推測される。

しかし、この論文には先に述べたように仮説的な部分が殆どで、納得できる客観的な根拠が見られない。

その後、ナソロジー推進者のGuichetは犬歯の側方力に対する優位性を第二大臼歯と比較して述べている。それは、受ける力の大きさ、歯根の長さ、歯冠歯根の長さの比、歯槽骨の緻密度、自己受容系の感度についてで、いずれの項目でも犬歯が優れているとしてカスピッド プロテクションの考えを支持した。しかし、これとても説得性に欠けるものだった。当然のことながら反論が出てきた。

咬頭嵌合位の維持のため、蝶番軸を基に精密に決めた咬頭咬合位で臼歯の咬合接触を厳密に決めることが重要視された。上下臼歯の咬合接触する咬頭や窩の稜線上に点状接触するよう位置づけがされ、Thomasが主張する三点接触も推奨された。そうして作られた咬合接触は下顎運動時に接触すると、摩耗してその関係が崩れる恐れがある。それを避けるには咬頭嵌合位以外にはできるだけ接触をさせないことが肝要だった。そうなると、側方運動時に接触させるのは臼歯以外の歯ということになる。つまり、mutual protection の考えであるが、犬歯が適任ではないかということになる。

しかし、この様式は側方咬合圧を犬歯一歯に担わせるということで、従来の圧の分散や均等配分といった考え方とは全く対極にあるもので、その採用には慎重さが求められ、何らかの根拠が必要であった。そのような状況にあった時、この論文が犬歯の特性を多角的に述べていることからカスピッド プロテクションの拠り所として好都合だったと推測される。

しかし、この論文には先に述べたように仮説的な部分が殆どで、納得できる客観的な根拠が見られない。

その後、ナソロジー推進者のGuichetは犬歯の側方力に対する優位性を第二大臼歯と比較して述べている。それは、受ける力の大きさ、歯根の長さ、歯冠歯根の長さの比、歯槽骨の緻密度、自己受容系の感度についてで、いずれの項目でも犬歯が優れているとしてカスピッド プロテクションの考えを支持した。しかし、これとても説得性に欠けるものだった。当然のことながら反論が出てきた。

カスピッド プロテクションへの反論

カスピッド プロテクションに対する懐疑的な意見は少なからずあったが、その根拠とされたD’Amicoの論文に明確に反論したのはBeyron、Schuylerである。

Beyronは根拠として用いられた原始人の頭骨の所見は、自身が行った現存する原始人の調査からは否定される、また犬歯の歯根膜の自己受容性が特に鋭敏であるという点についてはすでに否定されている、などと述べている。

Schuylerはやはり犬歯の自己受容性が他よりも優れていて、それによって筋力が調整されるという点を突き、その証明は困難だとした。犬歯の接触斜面を臼歯の作業斜面と調和させれば咬合力が多くの歯に分担され、咀嚼効果を維持するうえでも好ましい。咀嚼時臼歯の作業斜面を接触させないことは咀嚼効果を低下させることになり、また平衡斜面で受けた力を反対側の犬歯が受けることは臼歯の側方力の回避にはなるが、犬歯自体はその力を負担できるのか疑問である。臼歯の側方力による傷害が問題であるならば、平衡斜面の傾斜を減少することでかなり軽減できると述べている。

いずれもカスピッド プロテクションの根拠とする犬歯の特性や犬歯一歯に側方力を負担させることに異論を示したが、これは力の分散を基本とするバランス咬合の考え方をとってきた多くの研究者や臨床医も同じだった。

側方運動の誘導部

そこで、実際に犬歯が側方力を負担できるか、そうだとすると健全な天然歯列で犬歯が側方運動時に単独で接触する例があるはずだとの考えから、調査してみることにした。

咬頭嵌合位から犬歯の尖頭位までの側方運動では、咬合接触していた作業側の歯は後方から順次に離開して行き、最後に残るのは大体犬歯である。ただ、人によって犬歯を含む複数歯が同時に接触する。それを接触パターンでみると、犬歯単独が被験者の約15%、小臼歯を含めると約37%、さらに大臼歯まで含めると60%が側方運動時に接触していた。これらが側方運動の誘導部ということになるが、犬歯一歯が誘導している例は確かに存在する。しかし、犬歯を含むグループ接触の割合が高いことも分かった。

こうした天然歯列の咬合様式はフルバランス咬合とは全く異なっている。フルバランス咬合様式では作業側、非作業側の多くの歯が同時に接触し、それらが誘導に当たることになるが、天然歯列の咬合では歯列の作業側の犬歯を中心にした歯が誘導に当たるということである。そうしたいろいろな接触パターンがある状態で顎の機能が異常なく営まれていることは、それらはいずれも合理的なのではないか。そうだとすると、犬歯単独でも誘導部として成り立つということである。

しかし、これは健全な天然歯列の場合である。オクルザール リハビリテーションに適用できるかとなると、D’AmicoやGuichetのような理屈をつけることになり話が戻ってしまう。そこで、犬歯という歯自体ではなく、その歯列内の位置に注目してみる。つまり、歯列内で咬合力に対する反応の状態を犬歯部と他の部とを比較して、犬歯部の特異性を明らかにするということである。これには多くの本教室の先輩が貢献した。その結果、端的に言うと、犬歯部は大臼歯部よりも受ける垂直的な力が小さいこと、そのため少ない労力で下顎を側方へ動かせるということであった。ということは、犬歯部での誘導は妥当ということになるだろう。しかし、これは実験的な研究結果にもとづくもので早計な結論は控えるべきと思う。

ただ、大臼歯部に接触があり、顎二腹筋や咬筋、側頭筋などの痛みと運動傷害がある患者に、犬歯部に誘導させるための突起を付けたスプリントを装着させて症状が消失した例などをみると、犬歯付近が下顎の側方運動の誘導部として適しているといえるだろう。

咬頭嵌合位から犬歯の尖頭位までの側方運動では、咬合接触していた作業側の歯は後方から順次に離開して行き、最後に残るのは大体犬歯である。ただ、人によって犬歯を含む複数歯が同時に接触する。それを接触パターンでみると、犬歯単独が被験者の約15%、小臼歯を含めると約37%、さらに大臼歯まで含めると60%が側方運動時に接触していた。これらが側方運動の誘導部ということになるが、犬歯一歯が誘導している例は確かに存在する。しかし、犬歯を含むグループ接触の割合が高いことも分かった。

こうした天然歯列の咬合様式はフルバランス咬合とは全く異なっている。フルバランス咬合様式では作業側、非作業側の多くの歯が同時に接触し、それらが誘導に当たることになるが、天然歯列の咬合では歯列の作業側の犬歯を中心にした歯が誘導に当たるということである。そうしたいろいろな接触パターンがある状態で顎の機能が異常なく営まれていることは、それらはいずれも合理的なのではないか。そうだとすると、犬歯単独でも誘導部として成り立つということである。

しかし、これは健全な天然歯列の場合である。オクルザール リハビリテーションに適用できるかとなると、D’AmicoやGuichetのような理屈をつけることになり話が戻ってしまう。そこで、犬歯という歯自体ではなく、その歯列内の位置に注目してみる。つまり、歯列内で咬合力に対する反応の状態を犬歯部と他の部とを比較して、犬歯部の特異性を明らかにするということである。これには多くの本教室の先輩が貢献した。その結果、端的に言うと、犬歯部は大臼歯部よりも受ける垂直的な力が小さいこと、そのため少ない労力で下顎を側方へ動かせるということであった。ということは、犬歯部での誘導は妥当ということになるだろう。しかし、これは実験的な研究結果にもとづくもので早計な結論は控えるべきと思う。

ただ、大臼歯部に接触があり、顎二腹筋や咬筋、側頭筋などの痛みと運動傷害がある患者に、犬歯部に誘導させるための突起を付けたスプリントを装着させて症状が消失した例などをみると、犬歯付近が下顎の側方運動の誘導部として適しているといえるだろう。

終わりに

カスピッド プロテクションを中心に側方運動の誘導について述べてきた。カスピッド プロテクションはナソロジーのオクルザール リハビリテーションのキイポイントであり、これなくしては苦労して作り上げた臼歯の咬合接触関係は崩れ、蝶番軸を基に決めた咬合位が緩んでしまう。そのため犬歯の側方運動の誘導部としての適性の証明に努めたとみられる。その結果、ナソロジーの咬合再建システムとして一応完成したわけであるが、実施する上で諸所に無理があり広く採用されることはなかった。

ナソロジーは南カリフォルニアで1921年McCollumを中心に作られたスタディグループである。今述べたように、オクルザール リハビリテーション実施上の理論づけをするため精力的に活動を行い、それは1980年代まで続いた。その活動は同時期の咬合学、歯科補綴学の分野に多大な影響を与えた。蝶番軸による咬合位の決定は咬合位に関わる問題に、またカスピッド プロテクションは下顎運動の誘導に関して一石を投じたのである。

こうした考え方が紹介されたとき、最初にも述べたように、下顎運動や咬合を生理学的観点からとらえていた我々にはそれがあまりに機械的であり、受け入れがたかった。それは米国、ヨーロッパの国々の大方の研究者や臨床医たちも同様であった。しかし、これを契機に咬合の研究が世界的に進んだのは確かである。ナソロジーはその点で大きく貢献したといえるだろう。

ナソロジーは南カリフォルニアで1921年McCollumを中心に作られたスタディグループである。今述べたように、オクルザール リハビリテーション実施上の理論づけをするため精力的に活動を行い、それは1980年代まで続いた。その活動は同時期の咬合学、歯科補綴学の分野に多大な影響を与えた。蝶番軸による咬合位の決定は咬合位に関わる問題に、またカスピッド プロテクションは下顎運動の誘導に関して一石を投じたのである。

こうした考え方が紹介されたとき、最初にも述べたように、下顎運動や咬合を生理学的観点からとらえていた我々にはそれがあまりに機械的であり、受け入れがたかった。それは米国、ヨーロッパの国々の大方の研究者や臨床医たちも同様であった。しかし、これを契機に咬合の研究が世界的に進んだのは確かである。ナソロジーはその点で大きく貢献したといえるだろう。

主な文献

1) D’Amico, A.: Functional occlusion of the natural teeth of man. J.Pros. Den.,11:899-915, 1961.

2)石原寿郎、末次恒夫: ギシェーの咬合理論とデナー インスツルメント.歯科時報、22:1-12,1968.

2)石原寿郎、末次恒夫: ギシェーの咬合理論とデナー インスツルメント.歯科時報、22:1-12,1968.