第19回 非作業側の咬合接触

第19回 非作業側の咬合接触

歯の接触が問題にされたのは文献的にはBonwill(1859)の側方咬合時の両側性平衡が最初ではないだろうか。これはのちにWalkerによって修正されたが、この両側性平衡の考え方は今日の総義歯でも用いられている。咬合接触の問題は当時は専ら総義歯が対象で、天然歯については全く考えられていなかった。それは自分の学生時代でも同じで、咬合と言えば総義歯の製作上の問題とされていた。それがやがて歯周病治療の観点から天然歯の咬合接触が問題にされるようになった。今回はその天然歯における咬合接触について、とくに側方咬合位の場合を取り上げる。

咬合圧の均等配分の考え方

総義歯では咬頭嵌合位や前方、側方などあらゆる咬合位で歯列全体が咬合接触することが求められてきた。それは変位性が大きい粘膜に支えられる義歯を安定させるために必要と考えられたからである。そうした咬合接触のさせ方はフルバランス咬合として総義歯の咬合様式として定着した。どの咬合位においても上下の歯列に全体的に咬合圧を均等にかけることで義歯の変位を少なくしようとする考え方である。

クラウンブリッジの場合はどうか。これには別の問題があった。我が国では1960年頃までは精密鋳造が出来ず、咬合面も金属板を圧延加工して作っていた。そのため、完成したクラウンの咬合面の調整は金属が穿孔する恐れがあるため殆ど行えなかった。しかし、そうは言っても、実際に完成したクラウンを患者の支台歯に試適したとき、多少の調整が必要になる。そこで、患者が強く当たると言っても暫くすると慣れてくると説得した。経験豊富な開業医の間では、大学では教えない隣在歯よりもわずかに低めに作るのが賢いやりかただと言われたりした。理論と実際の乖離であった。これらは、やがて気が付いたときには歯の動揺や歯列の不正、咬合高径の低下などによる厄介な問題をもたらすことになった。

こうした状況下では咬頭嵌合位での均等な接触をつくるだけで精いっぱいで、他の咬合位での接触までは手が回らず、残存歯による接触に任せる状態だった。実際、自分が最終学年の臨床実習では、クラウンの咬合面は圧延加工が普通で、試しに鋳造で作ってみる程度だった。クラウン全体は鋳造できても支台歯に適合するものがなかなか出来なかった。やがて、精密鋳造技術が完成して鋳造冠ができるようになり、徐々に普及するようになった。

60年代になって、オクルザール・リハビリテーションと称するクラウンブリッジによる全歯列を再構築する方法が米国から入ってきた。そこで行われた咬合接触はなんと総義歯で使われてきたフルバランス咬合様式であった。つまり、咬頭嵌合位や側方、前方咬合位で多数歯が同時接触する形である。当時の写真を見ると、臼歯の咬合面は咬頭が低く平坦で、側方運動時に両側で接触する。また切歯は切端咬合か水平被蓋を大きくとって前方運動した時に臼歯も同時に接触するなど、すべての咬合位で全歯の咬合接触が得られるように構成されていた。

天然歯列の咬合調整に関する問題

天然歯列の咬合接触が明らかでない状況下で、歯周病の分野では歯の負担過重が大きな問題になっていた。必然的に、負担軽減として適正な咬合接触の提示に迫られることになる。しかし、そこで採られたのはやはり歯列全体に咬合圧を均等に負担させる、つまり圧を分散させるという考え方であった。咬合調整としては咬頭嵌合位での均等な接触、側方咬合位では上顎歯は頬側咬頭、下顎歯は舌側咬頭の削合つまりBULLの法則が推奨された。しかし、そうした咬合調整はやってみると側方咬合位では作業側はBULLの法則に従って調整できても非作業側についてはどうしたらよいかわからない。これについてははっきりしていなかった。総義歯では非作業側は接触させるのが原則だが、健全な天然歯列者では接触している人、接触していない人がいるので、咬合調整ではどう対処したらよいのか、ということである。しかし、これは単に咬合調整という技術的な問題ではなく天然歯列の咬合全体に対する考え方の問題である。

こうした咬合接触の考え方を探っているとき、興味がひかれた論文があった。それは1930~60年代に発表されたSchuylerの多数の論文である。咬頭嵌合位や側方咬合位の咬合接触が論じられていたが、その中で非作業側の咬合接触についても述べられていた。これが恐らくこの問題を最初に取り上げた論文ではないかと思われる。そこで、 彼の咬合接触に対する考え方を改めて通覧してみることにする。

Schuylerの咬合の考え方

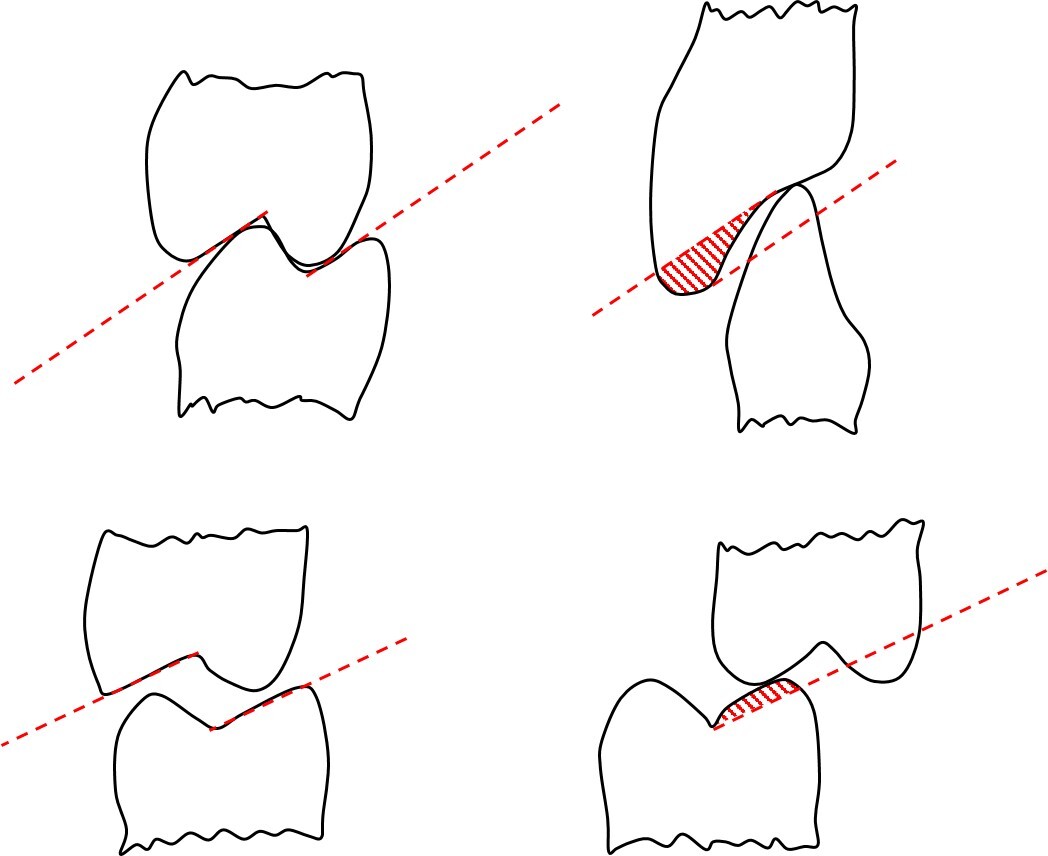

図1. 側方咬合では各咬頭斜面は平行に、切歯は上顎切縁を、非作業側臼歯については下顎頬側咬頭内斜面を削合する。フルバランス咬合様式を目標にしている。

1932年の論文では、安静咬合位(現在の咬頭嵌合位のこと)は天然歯列では中心位と一致することは稀で、殆どの場合、中心位の前方にある。この違いは歯の不規則な位置や咬耗の結果と考えられ、歯周病の主な原因になる。総義歯の場合は中心位を基本と考える。しかし、それを厳密に決めるよりも均等な咬合接触を得ることの方が重要である、などと述べている。当時、Gysiのゴシックアーチ描記法が義歯の中心咬合位の決定に使われるようになり、中心位との関係がしきりに問題にされていた頃で、そうした状況に批判的だったのである。

1935年の論文では、できるだけ広く咬合接触させて咬合圧を分散させる平衡咬合balanced occlusion の考え方を採用。よって、咬合調整では咬頭嵌合位での咬合圧の分散、支持咬頭の保持、咬合接触面の縮小、偏心咬合位での咬合圧の分散などを図る。つまり、咬合圧を各歯に均等に負担させ、個々の歯については側方的な力をできるだけ軽減させることを主張している。

側方咬合位では、誘導面となる上顎臼歯の頬側咬頭Buccal/Upper、下顎臼歯の舌側咬頭Lingual/Lowerは咬合圧の均等分散のため平行した斜面であること、また非作業側では上顎臼歯の舌側咬頭が下顎臼歯の頬側内斜面に対応するが、この斜面は作業側の誘導面と調和させることを強調している(図1)。この調和とは具体的には平行ということで、非作業側の斜面が作業側のものよりも急であると早期接触や咬頭干渉になるので、この斜面の傾斜を減じるように削合する。ただし、上顎の咬頭は支持咬頭であるので削ってはならない。しかし、非作業側が接触しないような場合、つまり作業側の誘導面よりも非作業側の斜面が緩い場合には、作業側の誘導面をある程度傾斜を減らして両側での接触を作るのもよいとしている。

つまり、ここで初めて非作業側の咬合接触が俎上に上がったが、両側での接触が良いとしていて基本的にはフルバランス咬合様式の考え方を踏襲している。

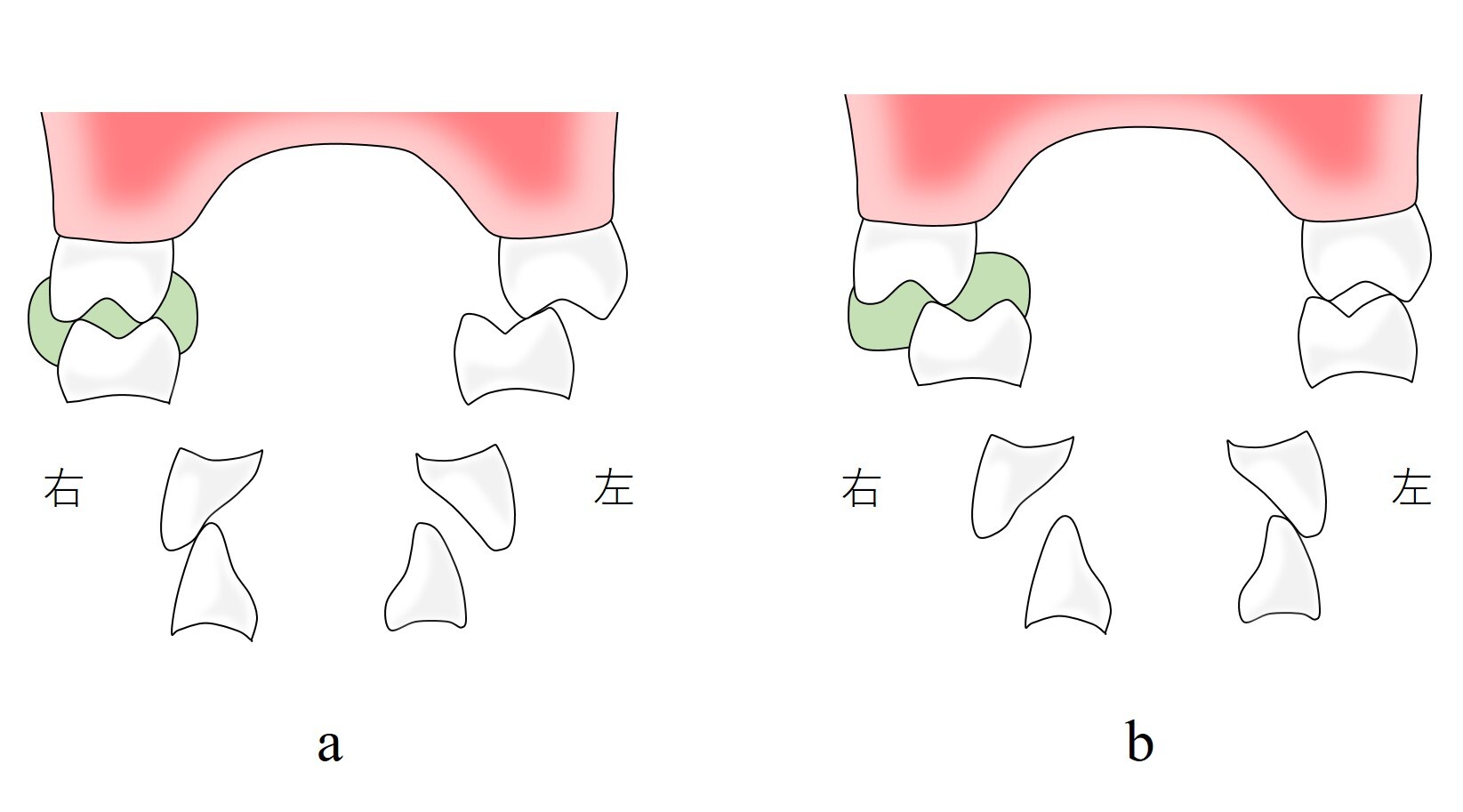

図2. 右側咀嚼では下顎歯はaのように作業側として閉口したのち、滑走移動してbの状態になるが、これは非作業側の咬合関係である。

1947年の論文は咬合調整の具体的な方法について述べている。注目点は非作業側の咬合接触が上のような下顎臼歯の斜面を減らすことでは作業側の接触が全く得られない程の状態になっている場合の調整法についてで、その時には上顎臼歯の舌側咬頭を削合するとしている。下顎臼歯の咬頭は削除すると傾斜、挺出する恐れがあるからという。

1959年の論文では非作業側での接触について、総義歯では床の安定や咬合圧の分散の点で必要だが、天然歯列では力の分散からは不必要なばかりか、臼歯の支持組織や顎関節の障害の原因になる恐れがある。天然歯の非作業側の接触の価値は疑問で、それを除去するのが妥当だろう。実際に自分がオクルザールリハビリテーションを実施するときにはごく僅か離すようにしていると述べている。

これまで咬合圧の均等配分を基本にしてフルバランス的な非作業側の咬合接触を認めてきたのが、ここにきて疑問を感じて考え方を転換しはじめている。この47年から59年までの12年間、咬合の研究が盛んになり、多くの情報が入るようになって、考え方に変化が生じたのではないかと思われる。

そして1961年の論文、ここでは外傷性咬合の要因について述べているが、とくに非作業側の咬合接触を問題視している。これまで非作業側の早期接触が外傷性に働く恐れがあるとして注目してきたが、作業側との同時接触であっても咀嚼時には下顎歯は上顎歯の作業側から嵌合位を超えて非作業側に動くので(図2)、この時の圧が支持組織に有害になる恐れがある。実際、上顎臼歯口蓋側にしばしば見られる歯肉の退縮はその歯が舌側への負担過重を示すものであり、上顎臼歯の舌側への負荷は極力減らす必要性を強調した。 これについて、咀嚼運動時の下顎歯の頬側咬頭の動きに注目すると、作業側から上昇して食塊を保持しながら上顎歯の頬側咬頭内斜面上に当たって滑走し、食塊を引き裂く動作に入る。そして嵌合位付近に達したのち下降する、あるいは嵌合位を超えて上顎歯の舌側咬頭内斜面に食塊を押し付け、粉砕させることもある(図3)。咀嚼運動路の第4相、第5相の運動である。

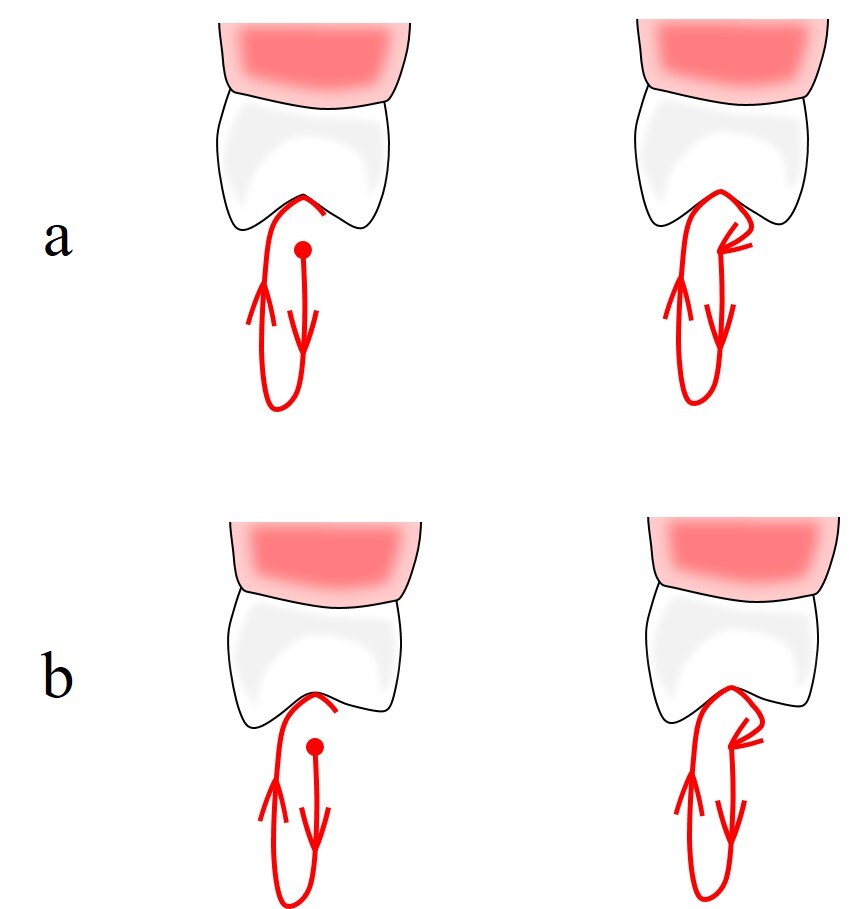

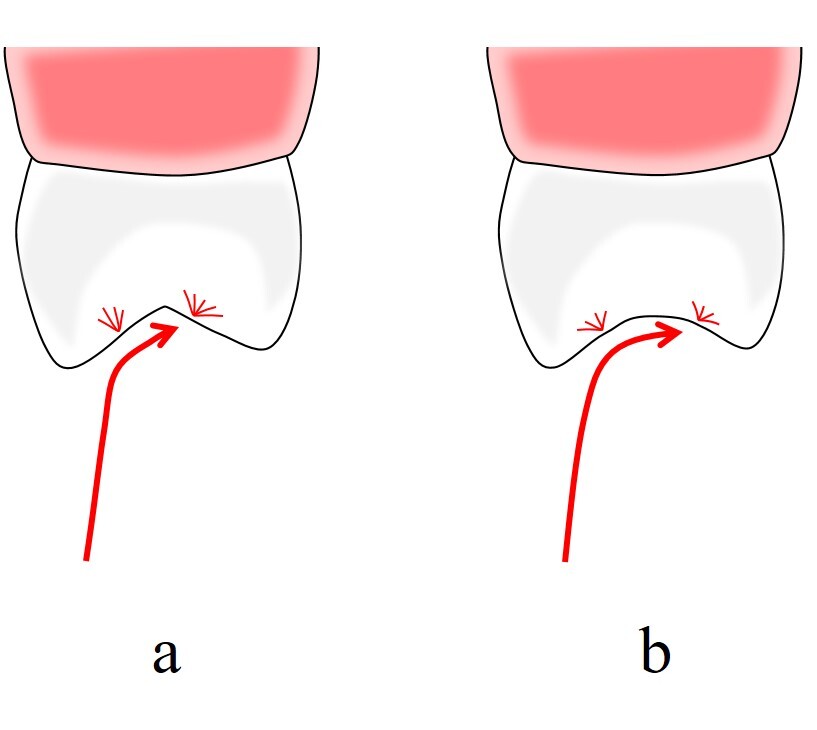

図3. 図2の咀嚼側(右側)の運動路を示す。下顎歯が上昇して嵌合位を越えて非作業側の咬合関係に変わるとき、上顎歯の舌側斜面を強く圧迫する(a)。この圧を減少させるため、舌側斜面を緩くすると(b)、下顎は作業側に替わった左側の歯に誘導され(図2参照)、咀嚼運動路は歯面から離れる。当然、食塊の加圧は減じることになる。

図4. 咀嚼運動では下顎歯は上昇して上顎歯の頬側内斜面に食塊を介して当たり、さらに嵌合位から舌側咬頭内斜面を圧迫する(a)。これは支持組織に傷害を与えるので嵌合位付近を平坦に修正してフリーダムを設け、当たりを緩和する(b)。

Schuylerはこの上顎歯の舌側咬頭内斜面を問題にしている。つまり、下顎歯頬側咬頭が上顎歯咬頭頬側内斜面から嵌合位に達してから舌側咬頭内斜面に移ると、下顎はそれまで作業側寄りにあったのが反対側に変わり、咬合関係は非作業側になる。つまり、平衡咬合小面の接触ということであるが、それが好ましくないというのである。そうだとすると、咀嚼の効果に関わってくるわけだが、それとどう整合させるのか。だが、この論文はのちに、臼歯の非作業側咬合接触を否定した最初のものとしてよく引用されることになった。

次いで1963年の論文、これはオクルザール・リハビリテーションにおける切歯誘導について書かれているが、その中で天然歯列の非作業側咬合接触についても述べている。それはこれまでと同様、総義歯では必要だが天然歯列では不要であり、咬合圧の分散の価値はない、むしろ歯周組織や顎関節に有害に働く。それは病態として現れなくても潜在的に病的要因になることを常に考えておく必要がある。また、先の論文で述べた咀嚼時の下顎歯による上顎歯の障害について、リハビリテーションでは上顎歯の咬頭斜面を緩くして衝突時の圧を減じることを提唱している。しかし、この斜面は先に触れたように、食塊を圧搾、粉砕に働く重要な面なので、この傾斜を緩めることは咀嚼効果に影響する。Schuyler はリハビリテーションを行う際の要件のひとつに咀嚼能率の向上を挙げているが、それと矛盾することになる。

ところが、この論文ではこれまでなかった嵌合位付近を平坦にしてフリーダムを設けることを提唱している(図4)。これは唐突の感がするが、実は上に述べた矛盾を何とか整合させようとするための折衷的な方策と考えられる。このフリーダムの考え方は、先の1961年の論文で安静咬合位(咬頭嵌合位のこと)と中心位の間に前後的に設けることに触れている。したがって、咬頭嵌合位の咬合接触には全体として前後的、側方的にフリーダムを設けるということになったわけである。

こうして年代を追ってSchuylerの論文を見てくると、非作業側の咬合接触について時代の推移と共に考え方の変化の様子がわかる。これは咬合に関する研究の進歩と彼の臨床経験の積み重ねによってもたらされたと考えられるが、その考え方の柔軟さには驚かされる。

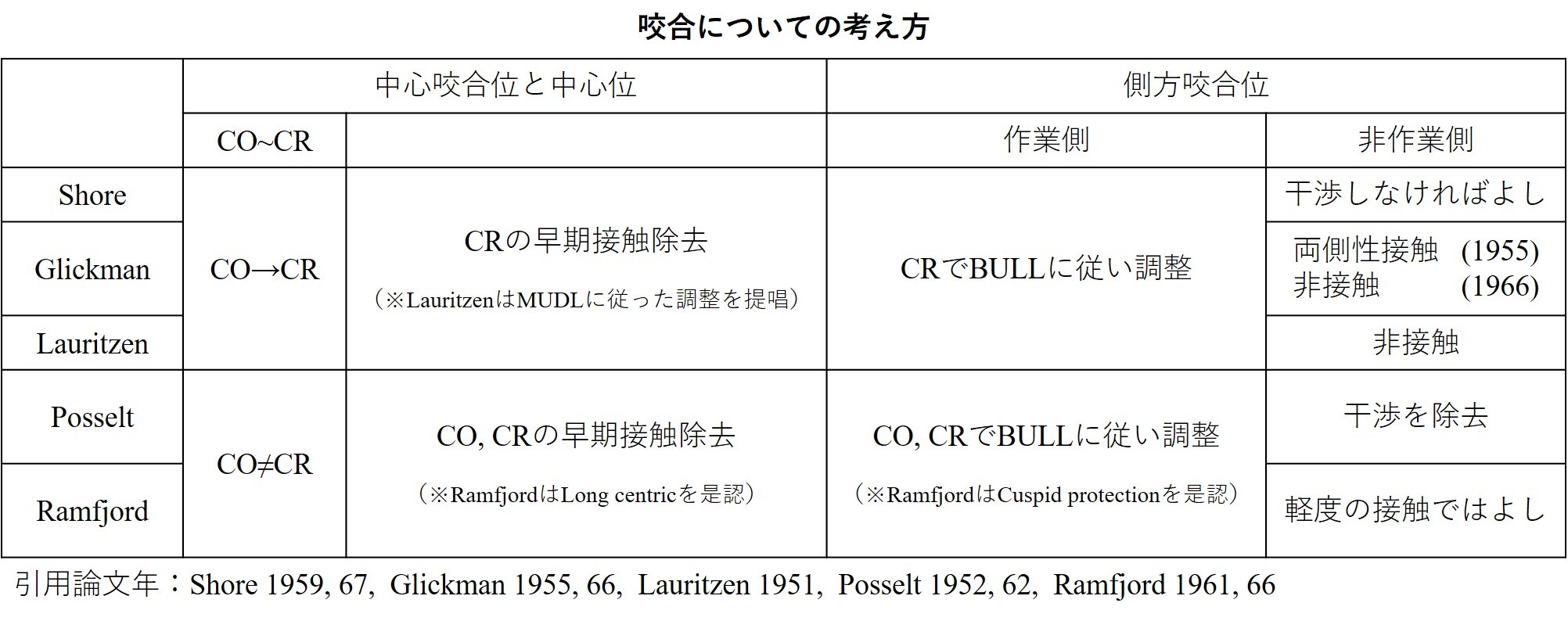

ここにSchuyler とほぼ同時代に発表された咬合調整の種々な考え方を整理した表を掲載するが、彼の考え方との相互的な影響が伺える(表)。

因みにフリーダムについて,前後的ないわゆるロングセントリックはSchuylerが最初に提唱したように言われているが、Ramfjord&Ashの成書(1961)にも記されているようにMann、Pankeyが1959年にオクルザール・リハビリテーションのための機能的咬合テクニックとして発表したものである。側方的なフリーダムいわゆるワイドセントリックはそれを応用したのである。

ただ、このようなフリーダムを設けるのは三点接触を良しとする考え方と真逆であり、問題がある。三点接触はすでに述べたように現実的ではないが、咬頭嵌合位を明確に維持する点で理解できる。それに対して、フリーダムを設けることは咬頭嵌合位を不明確にする恐れがあり、とても受け入れることはできない。

天然歯列の非作業側接触とそれに対する考え方

ところで、通常の天然歯列では非作業側接触はどの程度見られるか。若い健常歯列者の調査では、第一大臼歯が咬頭対咬頭の位置になるまでの側方運動で20%程度の人に見られ、歯種別には殆どが大臼歯である。多くの人では作業側で接触して非作業側の接触は見られないが、非作業側接触がある人では作業側と同時に接触する人、作業側の接触がない人もいた。

さらに作業側だけが接触する人の中に噛みしめると非作業側が接触する人がいる。それは作業側と同時に接触する通常の非作業側接触よりも頻度としてかなり高いとして、それを平衡側防護接触とした論文がある。

これらは上下臼歯列の咬合関係の形態的なバリエーションということではあるが、顎機能への関わり方に違いがあるように思われる。作業側だけの接触では荷重時に非作業側顎関節に負荷がかかるので、非作業側も同時に接触するのがよいとするバランス咬合の考えがある一方、非作業側の接触が時として早期接触になることがあるので接触がない方がよいとする考えもある。先の防護接触に相当する人は確かによくみられるが、関節雑音など関節症状が他よりもすくないとの見方がある。

かつてKrogh-Poulsenのもとで診療をしていたとき、頭頸部に痛みを訴える患者で作業側と同時に接触する非作業側大臼歯の接触部分を削除しようとしたところ止められたことがあった。削除しようとしたのは当時、非作業側接触は好ましくないと言われていたからであるが、彼は症状との因果関係があるかどうか調べる必要がある。原因であることが明らかであれば削除すべきだが、そうでなければ削除してはならないと言った。つまり、顎機能に悪影響がなければ非作業側接触は問題ではないとの立場だったのである。

終わりに

側方運動時の非作業側接触に対する考え方について述べてきた。これは非作業側になる臼歯部の咬合関係ではあるが、歯列全体の咬合関係の一部として考える必要がある。その中でとくに作業側の側方運動の誘導部との関係が深く、その部の状態の変化によって単なる非作業側接触だったものが早期接触になり咬合干渉として顎機能に障害を引き起こす場合が少なくない。これは第14回顎二腹筋の話の中の図4,5の症例に見るとおりである。非作業側接触の扱いには作業側の接触に十分な注意が必要である。

Schuylerはこのように長期にわたり多数の論文を発表しているが、どのような立場の人だったのか。ニューヨーク歯科補綴学会研究委員会メンバーとしかわからないが、研究熱心な臨床医と推察される。それだからこそ、これほど柔軟に考え方を修正できたのかもしれない。彼の咬合に対する考え方は現実的で、多くの研究者、臨床医に影響を与えてきた。

主な文献

1. Schuyler,C.H.: Factors contributing to traumatic occlusion, J.Prosthet. Dent.,11:708-715,1961.

2. Schuyler,C.H.: The function and importance of incisal guidance in oral rehabilitation. J.Prosthet. Dent.,13:1011-1029, 1963.