第18回 下顎頭の安定位置に関する話

第18回 下顎頭の安定位置に関する話

咬頭嵌合位の評価に際して、タッピング運動の安定性を評価することは、日常臨床で一般的に用いられている手法です。概念としては、タッピング運動が安定し、タッピングポイントが一点に集約されていれば、下顎頭は関節窩内で最も安定した位置、すなわち「顆頭安定位」にある、と考えられていますが、実際に、顆頭安定位を求めることはできるのでしょうか。今回は、実際に顆頭安定位を命名するに至った研究の資料を実際に手にした経験も踏まえて、考察されています。

下顎の運動と下顎頭の位置の関係

下顎を蝶番運動させたとき、フェースボウを使って下顎頭上の任意の点の動きを記録すると円弧が描かれるが、ある特定の点では円弧を描くことなく回転して一個所にとどまっている。その点がこの蝶番運動の中心で、蝶番運動軸として知られる。この状態が得られた時、下顎頭は関節内で最後位をとる。逆にいうと下顎頭が最後位にある時にこの蝶番運動が行えるので、終末蝶番運動ということになる。これは下顎の運動によって下顎頭の位置が決まる典型例である。しかし、下顎頭が最後位をとるような下顎の運動は日常的には少ない。

下顎は前後、開閉運動を頻繁に行う。それらの運動時には下顎頭は下顎窩の形に添って関節円板を介して前後に往復運動をする。これを蝶番運動の場合と同様にフェースボウを使って下顎頭の動きをある任意の点で記録すると、前後運動や開閉運動といった運動の種類ごとに経路が違う。そこで矢状面上のそれらの運動全てを行わせたときの下顎頭の運動経路を重ね合わせると楕円を横に引き延ばしたような湾曲した範囲が得られる。この範囲内で任意の点は動きながら矢状面上の下顎の運動が行われることになる。さらに、この任意の点の位置をいろいろに変えてみる。すると、その位置によって湾曲した範囲が上下に拡大したり狭くなったりする。最も薄くなると線状になる。この形こそ下顎の矢状面全運動時の顆路ということになるわけで、こうなった時の点が全運動軸と呼ばれる特異点である。しかし、この点が見つかったからといって下顎窩内の下顎頭の位置が決まるわけでない。蝶番運動軸の場合、それが見つかった時には下顎頭は下顎窩内の最後位をとるというのと違うのである。つまり、日常的な下顎運動の起点あるいは終末点になる下顎頭の位置は、運動からは得られないということになる。

下顎は前後、開閉運動を頻繁に行う。それらの運動時には下顎頭は下顎窩の形に添って関節円板を介して前後に往復運動をする。これを蝶番運動の場合と同様にフェースボウを使って下顎頭の動きをある任意の点で記録すると、前後運動や開閉運動といった運動の種類ごとに経路が違う。そこで矢状面上のそれらの運動全てを行わせたときの下顎頭の運動経路を重ね合わせると楕円を横に引き延ばしたような湾曲した範囲が得られる。この範囲内で任意の点は動きながら矢状面上の下顎の運動が行われることになる。さらに、この任意の点の位置をいろいろに変えてみる。すると、その位置によって湾曲した範囲が上下に拡大したり狭くなったりする。最も薄くなると線状になる。この形こそ下顎の矢状面全運動時の顆路ということになるわけで、こうなった時の点が全運動軸と呼ばれる特異点である。しかし、この点が見つかったからといって下顎窩内の下顎頭の位置が決まるわけでない。蝶番運動軸の場合、それが見つかった時には下顎頭は下顎窩内の最後位をとるというのと違うのである。つまり、日常的な下顎運動の起点あるいは終末点になる下顎頭の位置は、運動からは得られないということになる。

Gerberの下顎頭の安定位置に関する考え方

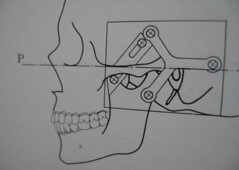

図1.Gerberが考えた下顎が安定する原理。下顎を三脚と見立てると、その下顎頭に相当する2脚は凹面に立ち、下顎切歯に相当する1脚は平面に立つ。上から荷重されると2脚は凹面の最深部に移動し、1脚はそれに誘導されて平面中央に動く。これによって三脚全体つまり下顎が安定するとの考え方。

下顎窩内の下顎頭の位置が問題にされ始めたのは、前回に述べたゴシックアーチの頂点の位置から下顎頭が後方へ動くか否かの論争がはじまった頃と言えるだろう。ゴシックアーチの頂点は中心咬合位とされたが、そこでは下顎頭は下顎窩の最深部あたりに位置しているとの見方が大方の認識であった。中心咬合位はあらゆる運動がそこから始まり、戻ってくる顎の位置であるが、それは顎関節についてみるとそれに対応して下顎頭が動き始め、戻る位置であり、その落ち着く場所として下顎窩の最深部が理に適っていると考えたからである。それは、丁度お椀のような窪みの中に小さな球を入れると自然に中央の最深部に落ち着くというのと同じである。そうした考えに基づいて下顎頭の位置や咬合位の再現を論じたのがチューリッヒ大学の教授Gerberである。

彼は、下顎は左右の顎関節と歯列で支えられているが、それは原理的に見れば後方の2か所と前方の1か所、つまり3か所で支えられていると見なすことができる。そこで、前方の1か所つまり歯列の点が自由に動ける状態にあって、下顎頭が顎関節の最深部へ収まり易ければ下顎全体はその位置に無理なく誘導されると考えたのである。図1はその原理を説明した三脚の図である1,2)。

この歯列の点として、Gerberはセントラル・ベアリング装置を考案した。これは歯列の正中線と左右の第二小臼歯、第一大臼歯間を結ぶ線の交点の位置で下顎に付けた平面に対して上顎に付けた描記針が接触して上下顎が1点で支持されるようにしたもので、下顎の重心に当たるとされる。これは現在では口内描記装置と呼ばれるが、ゴシックアーチを描くためだけであれば、描記針の位置は自由だが、歯列全体を安定して支えるのであれば前後左右の位置が重要になるだろう。

なお、Gysi は、ゴシックアーチの口腔内描記は切歯部と左右大臼歯部で行っていて中央部では行っていないようだ。口腔内の中央部で下顎を支えるというセントラル・ベアリングの発想はGerberによるものと思われる。

Gerberは実際にこの装置を使って両下顎頭が安定した位置に収まる方法を述べている。患者を椅子に掛けさせ、装置は描記板が咬合平面と平行になるように口腔内に装着したあと、頭を垂直に保たせ、下顎を楽な状態にさせる。そして、描記針が描記板に接触するよう静かに閉口させ、そこから力を入れずに側方運動を行わせ、描記板上にゴシックアーチを記録させる。その頂点では下顎頭は下顎窩内の最深部に落ち着いているという。

彼はこの状態は顎機能が正常に働いているときで、先に述べたように3点支持のダイナミック原理によって下顎頭は下顎窩の最深部に誘導され安定した位置をとる。これは静的解剖的基準Statisch-anatomischen Normであり、それに関節面と咬合のガイド面(咬合面)との一致、つまり解剖的動的基準Anatomisch-dynamischen Normとが充たされた状態であり、顎口腔系の機能的な調和が得られていると述べている。こうした考え方は観念的であるが、この方法で行った下顎頭の位置をX線写真で観察して下顎窩中央にあることを確かめている。のちに、これを追試した研究があるが、顎機能正常者の多くは下顎頭が下顎窩の中央にあったと報告されている。

なお、Gerberは下顎頭が咬合状態によって下顎窩内で様々な位置に強制されるとしてそのX線写真上の変位を6型に分類し、その診断法と治療法について述べている。

彼は、下顎は左右の顎関節と歯列で支えられているが、それは原理的に見れば後方の2か所と前方の1か所、つまり3か所で支えられていると見なすことができる。そこで、前方の1か所つまり歯列の点が自由に動ける状態にあって、下顎頭が顎関節の最深部へ収まり易ければ下顎全体はその位置に無理なく誘導されると考えたのである。図1はその原理を説明した三脚の図である1,2)。

この歯列の点として、Gerberはセントラル・ベアリング装置を考案した。これは歯列の正中線と左右の第二小臼歯、第一大臼歯間を結ぶ線の交点の位置で下顎に付けた平面に対して上顎に付けた描記針が接触して上下顎が1点で支持されるようにしたもので、下顎の重心に当たるとされる。これは現在では口内描記装置と呼ばれるが、ゴシックアーチを描くためだけであれば、描記針の位置は自由だが、歯列全体を安定して支えるのであれば前後左右の位置が重要になるだろう。

なお、Gysi は、ゴシックアーチの口腔内描記は切歯部と左右大臼歯部で行っていて中央部では行っていないようだ。口腔内の中央部で下顎を支えるというセントラル・ベアリングの発想はGerberによるものと思われる。

Gerberは実際にこの装置を使って両下顎頭が安定した位置に収まる方法を述べている。患者を椅子に掛けさせ、装置は描記板が咬合平面と平行になるように口腔内に装着したあと、頭を垂直に保たせ、下顎を楽な状態にさせる。そして、描記針が描記板に接触するよう静かに閉口させ、そこから力を入れずに側方運動を行わせ、描記板上にゴシックアーチを記録させる。その頂点では下顎頭は下顎窩内の最深部に落ち着いているという。

彼はこの状態は顎機能が正常に働いているときで、先に述べたように3点支持のダイナミック原理によって下顎頭は下顎窩の最深部に誘導され安定した位置をとる。これは静的解剖的基準Statisch-anatomischen Normであり、それに関節面と咬合のガイド面(咬合面)との一致、つまり解剖的動的基準Anatomisch-dynamischen Normとが充たされた状態であり、顎口腔系の機能的な調和が得られていると述べている。こうした考え方は観念的であるが、この方法で行った下顎頭の位置をX線写真で観察して下顎窩中央にあることを確かめている。のちに、これを追試した研究があるが、顎機能正常者の多くは下顎頭が下顎窩の中央にあったと報告されている。

なお、Gerberは下顎頭が咬合状態によって下顎窩内で様々な位置に強制されるとしてそのX線写真上の変位を6型に分類し、その診断法と治療法について述べている。

顎関節の機能解剖学的な検索

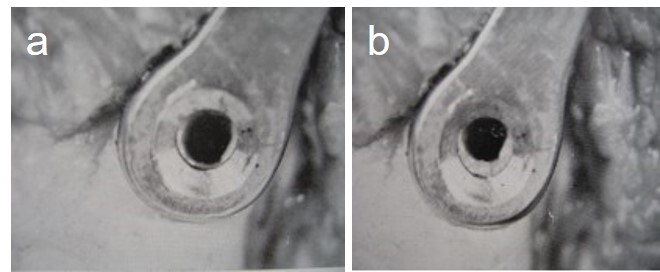

図2.下顎位の固定具と資料摘出部位(P:FH平面)。下顎骨の筋突起と関節突起を側頭骨に固定する。

下顎頭は自然な状態では下顎窩内の最深部に収まりやすい性質があり、咬合によってそれが変化を受けるとの考え方、これについては特段否定する要素は見あたらず、大方容認されていると思われる。しかし、前回述べたように我々の周りには臨床経験やそれに基づく概念が多く存在している。そうした観点からすると顎関節にそのような性質があるかどうか、実際に確認する必要がある。これについて新鮮屍体から顎関節部分を摘出して下顎頭の動きを観察した論文がある3)。

資料は病理解剖に供された遺体で、咬頭嵌合が明確な5例についてはその位置で下顎骨の下顎頸、筋突起の2か所と側頭骨3か所とを金属器具を介してねじ止め固定したのち、上下の切除線をFH平面に平行に側頭骨と下顎骨を切除して摘出した(図2)。そののち、下顎に固定された2か所のねじを除去して下顎頭が動けるようにし、その観察を行った。下顎部を指で把握し、下顎頭を上下、前後、内外の各方向へ力を加え、その動きの難易度や安定する位置について検討した。その結果、全例で下顎頭は下顎窩の後方の最深部に無理なく収まる位置があることが触知され、それ以外では下顎頭は極めて動きやすいか、力で圧迫された状態であるかであった。そこで、著者はその下顎頭の収まる位置を「顆頭安定位」と命名した。

資料は病理解剖に供された遺体で、咬頭嵌合が明確な5例についてはその位置で下顎骨の下顎頸、筋突起の2か所と側頭骨3か所とを金属器具を介してねじ止め固定したのち、上下の切除線をFH平面に平行に側頭骨と下顎骨を切除して摘出した(図2)。そののち、下顎に固定された2か所のねじを除去して下顎頭が動けるようにし、その観察を行った。下顎部を指で把握し、下顎頭を上下、前後、内外の各方向へ力を加え、その動きの難易度や安定する位置について検討した。その結果、全例で下顎頭は下顎窩の後方の最深部に無理なく収まる位置があることが触知され、それ以外では下顎頭は極めて動きやすいか、力で圧迫された状態であるかであった。そこで、著者はその下顎頭の収まる位置を「顆頭安定位」と命名した。

なお、咬頭嵌合が不確かな2例、無歯顎3例については、下顎部の固定は行わず上記と同様の範囲で摘出し、観察を行ったが、結果は咬頭嵌合が明確な例と変わりがなかったという。

さらに、この顆頭安定位での上下歯列の位置関係を調べた。これは金属固定具のねじ穴と下顎部に開けられたねじ穴の位置を見比べて行われたが、両者は肉眼的にまったく一致していて、咬頭嵌合位にあることが分かったとしている(図3)。

この研究は資料として新鮮屍体という非常に得難いものを扱っている。こうした研究は当時も慎重さが求められていたが、現在では倫理面の規制のハードルが極めて高く、実施しにくいテーマであることから、ここでは大変貴重な知見が得られたといえる。先に述べたように、従来、下顎頭は下顎窩内の最深部で安定するとの見方があったが、実際にそれを証明することはできなかった。それがここで“下顎頭が下顎窩内で無理なく最も安定する位置がある”という事実が明らかにされたのである。

これについて自分も幸いにも、この資料を実際に手にして下顎頭の動きの感触を確かめることができた。下顎部をいろいろな方向へ軽く力を加えると前方へは極めて円滑に移動し、後方へはごくわずかに移動した。上下方向にはほとんど動かない。そして前方から後方へ移動させると“すぽっ”と収まる位置があることが実感できたのである。

この位置は、下顎頭は前方では関節円板最薄部を介して下顎窩前壁斜面に近接し、上方と後方は関節円板最厚部で囲まれている。つまり、これは関節円板の形態と性状とこれを介した下顎頭と下顎窩の骨形態によって規定されるということになる。

さらに、この位置は咬頭嵌合位に対応した。それによって咬頭嵌合位の時の下顎頭の位置つまり顆頭位、についての適切な用語はこれまでなかったのが、この顆頭安定位がそれに当てられることになる。しかし、顆頭安定位は新鮮屍体の解剖学的所見に基づくもので、生体で分かるかどうか。つまり、臨床的にこの位置が果たして求められるかである。この点について論文著者も今後の研究に委ねたいとしているが妥当である。

さらに、この顆頭安定位での上下歯列の位置関係を調べた。これは金属固定具のねじ穴と下顎部に開けられたねじ穴の位置を見比べて行われたが、両者は肉眼的にまったく一致していて、咬頭嵌合位にあることが分かったとしている(図3)。

この研究は資料として新鮮屍体という非常に得難いものを扱っている。こうした研究は当時も慎重さが求められていたが、現在では倫理面の規制のハードルが極めて高く、実施しにくいテーマであることから、ここでは大変貴重な知見が得られたといえる。先に述べたように、従来、下顎頭は下顎窩内の最深部で安定するとの見方があったが、実際にそれを証明することはできなかった。それがここで“下顎頭が下顎窩内で無理なく最も安定する位置がある”という事実が明らかにされたのである。

これについて自分も幸いにも、この資料を実際に手にして下顎頭の動きの感触を確かめることができた。下顎部をいろいろな方向へ軽く力を加えると前方へは極めて円滑に移動し、後方へはごくわずかに移動した。上下方向にはほとんど動かない。そして前方から後方へ移動させると“すぽっ”と収まる位置があることが実感できたのである。

この位置は、下顎頭は前方では関節円板最薄部を介して下顎窩前壁斜面に近接し、上方と後方は関節円板最厚部で囲まれている。つまり、これは関節円板の形態と性状とこれを介した下顎頭と下顎窩の骨形態によって規定されるということになる。

さらに、この位置は咬頭嵌合位に対応した。それによって咬頭嵌合位の時の下顎頭の位置つまり顆頭位、についての適切な用語はこれまでなかったのが、この顆頭安定位がそれに当てられることになる。しかし、顆頭安定位は新鮮屍体の解剖学的所見に基づくもので、生体で分かるかどうか。つまり、臨床的にこの位置が果たして求められるかである。この点について論文著者も今後の研究に委ねたいとしているが妥当である。

図3.下顎頭が顆頭安定位(a)、上方偏移(b)のときの関節突起と固定具の穴の位置関係。

顆頭安定位は臨床的に求められるか

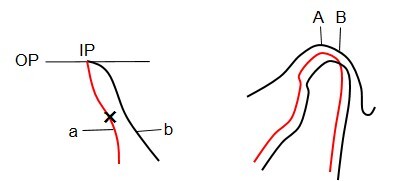

図4.閉口路(左、OP:咬合平面、IP:咬頭嵌合位、a:習慣性開閉口路、b:後方限界運動路)と下顎頭の位置(右、A:顆頭安定位、B:最後位)の模式図。タッピング運動の終末付近の経路(⨯より上)がばらつきのない円弧となるとき、下顎頭は顆頭安定位にあるとする考え方。

顆頭安定位の存在が明らかにされたが、あくまでも解剖学的事実である。それを何とか生体で求めようとする試みが行われてきた。顆頭安定位を見出した資料がX線撮影されていれば大変有効であったが、そうでないので先の解剖学的な所見を参考に検討するしかない。ただ、この顆頭安定位の論文には軟組織全部を除去した骨だけの状態で下顎部を再びねじ止めした写真が提示されている。それを見ると下顎頭は下顎窩の中央にあって前面は窩の前壁に近く、頂部は窩の最深部に位置している。これは顆頭安定位が見出された資料がX線撮影されたとしても、大差ない画像が得られたのではないか。となると、X線写真で下顎頭が下顎窩の中央にあれば顆頭安定位と判定できるのではないかということである。X線写真はこれまでも下顎頭の位置の診断で使われ、Gerberの診断にも見られるように下顎頭の窩内中央の位置が基準位とされていて、とくに新しいものではないが、その位置に顆頭安定位という解剖学的な裏付けがなされたことの意義は大きいだろう。

また、咬頭嵌合位を決定するとき直接、顆頭安定位が得られれば大変具合がいい。従来、それができないため今述べたような方法で下顎頭の最適な位置を求めてきた。その中で近年タッピング運動を使った顆頭安定位を求める方法が報告されている。それは習慣性開閉運動の閉口路が終末付近では比較的狭い範囲で円弧を描くことに着目したもので、これにばらつきがなければその時下顎頭は一定の位置を保ちながら回転しているはずである(図4)。そこは下顎頭が落ち着いた位置であるというわけである。タッピング運動は習慣性開閉運動を恣意的に行わせるものだが、頭位、開口量、閉口の速さなどの条件を規定することによって、下顎頭の落ち着く位置つまり顆頭安定位が求められるという。

タッピング運動にばらつきがないということはその終末点であるタッピングポイントも一点に集約されることになる。これは先に述べたGerberの考え方と基本的に変わりがない。いずれにしても、現時点では顆頭安定位を生体で同定することはできず、X線像や下顎運動を介して判断せざるを得ないのである。

また、咬頭嵌合位を決定するとき直接、顆頭安定位が得られれば大変具合がいい。従来、それができないため今述べたような方法で下顎頭の最適な位置を求めてきた。その中で近年タッピング運動を使った顆頭安定位を求める方法が報告されている。それは習慣性開閉運動の閉口路が終末付近では比較的狭い範囲で円弧を描くことに着目したもので、これにばらつきがなければその時下顎頭は一定の位置を保ちながら回転しているはずである(図4)。そこは下顎頭が落ち着いた位置であるというわけである。タッピング運動は習慣性開閉運動を恣意的に行わせるものだが、頭位、開口量、閉口の速さなどの条件を規定することによって、下顎頭の落ち着く位置つまり顆頭安定位が求められるという。

タッピング運動にばらつきがないということはその終末点であるタッピングポイントも一点に集約されることになる。これは先に述べたGerberの考え方と基本的に変わりがない。いずれにしても、現時点では顆頭安定位を生体で同定することはできず、X線像や下顎運動を介して判断せざるを得ないのである。

終わりに

以上に述べたように、顆頭安定位は解剖学的所見から見出された下顎頭の位置である。これは顆頭が安定するという感覚的な事実から決められた用語で、前方位や後方位など形態的に決ったものとは性質が違う。従って、この位置を生体で使う場合には、先に述べたようなそれに相当する下顎窩の中央位とでも言ったような目に見える具体的な用語に置き換える必要があると思う。臨床的な論文の中で「下顎頭が顆頭安定位にある」といった表現をしばしば見るが、「推定される」というべきではないか。繰り返し言うが、顆頭安定位は生体で確定することが現在できないからである。

なお、この用語はわが国の補綴学分野では広く認知され、用語集にも収載されているが、世界的にはほとんど知られていない。前回紹介したデンマークのBrillがstable position of condyleとしてどこかに書いていた記憶があるが、50年以上経ってもこの用語が知られていないのは、この論文が日本語のみで書かれているためかと思うが、大変残念である。

余談 かつてチューリッヒ大学にGerberを訪ねたことがあった。そのとき彼は先に述べた自分の考え方を説明してくれた後、日本人が来ると決まってGysiのことを聞くといって、Gysi museumと称する階段下の一角に案内してくれた。そこには軸学説などに関する資料が整然と展示されていた。Gysiは日本では非常に有名であるが、他ではあまり知られていないようで、米国の歯科雑誌に掲載された彼の追悼文では軸学説などではなく、若いころに発表された歯の病理学的な業績だけが評価されていて違和感を覚えた記憶がある。因みにGerberはGysiの後任の教授だったと聞いている。

なお、この用語はわが国の補綴学分野では広く認知され、用語集にも収載されているが、世界的にはほとんど知られていない。前回紹介したデンマークのBrillがstable position of condyleとしてどこかに書いていた記憶があるが、50年以上経ってもこの用語が知られていないのは、この論文が日本語のみで書かれているためかと思うが、大変残念である。

余談 かつてチューリッヒ大学にGerberを訪ねたことがあった。そのとき彼は先に述べた自分の考え方を説明してくれた後、日本人が来ると決まってGysiのことを聞くといって、Gysi museumと称する階段下の一角に案内してくれた。そこには軸学説などに関する資料が整然と展示されていた。Gysiは日本では非常に有名であるが、他ではあまり知られていないようで、米国の歯科雑誌に掲載された彼の追悼文では軸学説などではなく、若いころに発表された歯の病理学的な業績だけが評価されていて違和感を覚えた記憶がある。因みにGerberはGysiの後任の教授だったと聞いている。

文献

1) Gerber,A. : Registriertetechnik fur Prothetik,Okklusionsdiagnostik,Okklusionstherapie. 1970, Condylator-service, 1-39.

2) Gerber,A : Kiefergelenk und Zahnokklusion. D.Z.Z., 26 : 119-141, 1971.

3) 大石忠雄:下顎運動の立場からみた顎関節構造の研究.補綴誌、11:197-220、1967.

2) Gerber,A : Kiefergelenk und Zahnokklusion. D.Z.Z., 26 : 119-141, 1971.

3) 大石忠雄:下顎運動の立場からみた顎関節構造の研究.補綴誌、11:197-220、1967.