第16回 咬耗面(咬合小面)と下顎運動

第16回 咬耗面(咬合小面)と下顎運動

咬耗は現在までに行われた下顎の直接的、間接的な接触運動の履歴であることを前回述べた。そこで、咬耗を見てそこから運動が推定できないか、また偏った咬耗の形から下顎運動の異常を判断できないか、など問題になることがある。今回はそうした咬耗と運動との関係について話題にしたい。

初期の模型観察

咬耗は若年者に始まり、歯列の咬頭頂、多くは頬側咬頭からで、最初は輪郭がわからないミクロ的な摩耗であったのが、次第に輪郭がはっきりして典型的な咬耗になり、やがて全歯列に及び咬合面の形が崩壊するまでに至る。そうした咬耗の進行は摂取する食物の性質や歯ぎしり、その他の習慣性の顎の運動によって異なるが、その過程で様々な摩耗の形ができる。

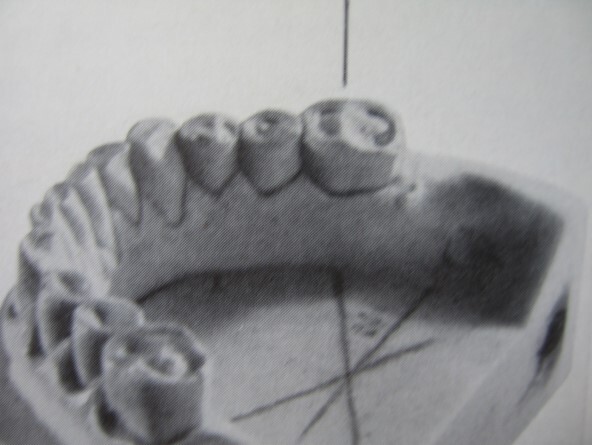

歯列模型を観察すると、上顎前歯の舌面がえぐれて階段状になり、下顎前歯の切縁が削れ、それが左右的に連続した状態になる。臼歯では咬合面の近心部と遠心部がひどく削れてその間の部分が稜線状に取り残されたような形態変化を見ることがある(図1)。それらの摩耗した部分や摩耗で取り残された部分の方向をみると、大体一定していて下顎の側方運動の方向に一致する(図2)。したがって咬耗は主に下顎の側方運動によって作られたものと言える。これは約70年前に発表されたチューリッヒ大学教授Wildの咬耗に対する見解である1)。

この類の模型観察から咬耗の形を分類し、それから運動方向を推測するといった論文はこれまでもよく見られる。その推測された運動はいずれも側方運動だが、中には正中に対して真横の運動であるというものもあり、咀嚼時に生じるとしている。そうした結論の導き方は主観的、感覚的であり、かなり大雑把である。

臨床で我々は上下の歯列模型を手にもって動かしてみることがよくある。それは模型のどこが接触するか、また動きやすい方向があるかなどを探る行為であるが、先の観察はこれとあまり変わらない。

図1.大臼歯の咬耗による稜線状の突出

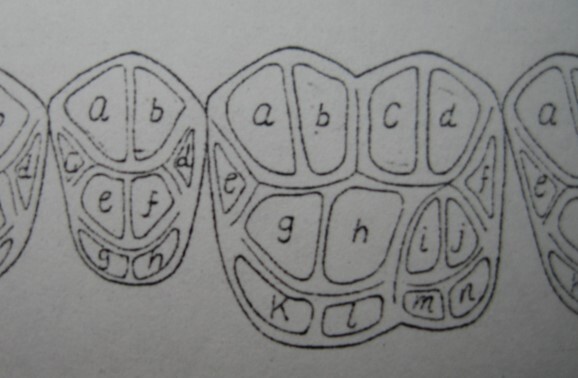

図2.咬耗面の突出は側方運動と方向がほぼ一致する

咬耗面表面のミクロ的所見

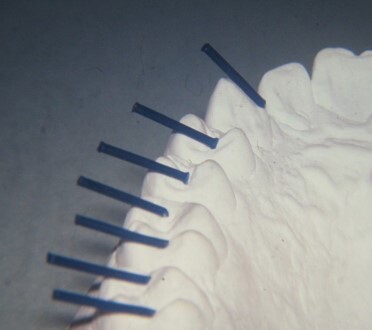

図3.軽度の咬耗面のミクロ的所見の例

咬耗面にはWildが述べたようなマクロ的な形態変化に先立って、あるいは同時に、表面にはそれに関係した運動によるミクロ的な変化が生じる。エナメル質内の軽度な咬耗面を顕微鏡で観察するとその様子がよくわかる(図3)。

臼歯の咬頭嵌合する辺りにできた咬耗面には一般に細い線が無数に多方向に走っていて、ところどころに太いひっかき傷や窪みが見られる。この窪みに見えるのはエナメル質のエナメル小柱が削りとられた痕である。広い窪みには象牙質表面が露出して象牙細管が見えることもある。細い線は外れたエナメル小柱の欠けらが削った痕、そして太い線は主に食物に混入した硬いものが削った痕と考えられる。

エナメル質は非常に硬く、それを構成するエナメル小柱が削り取られるとは信じがたいが、実際にその削られた痕跡をみるといかに強大な力が加わったかがよくわかる。

この辺りは咀嚼や習慣性開閉口など様々な運動で日常頻繁に接触が起きる場所なので、その表面にそれらの痕跡が描かれる。その痕跡には規則性が全く見られない。そこから関係した運動の方向を推定するなどは全く不可能である。

犬歯の尖頭や小臼歯の頬側咬頭にできた咬耗面にはそのような様相に加え、方向性のある多数の線状の痕跡が見られる。とくに内外方向の線状の痕跡は歯ぎしりの側方運動が関係したことを表している。

一寸余談であるが、かつてバルト海に浮かぶ小さな島を訪れたことがある。その島は一つの大きな岩でできているというが、露出した岩の表面には多方向に走る太さの異なる直線状の溝が彫られていた。砲台の跡など人工的にも見えたが、実はそれは大昔そこが氷河におおわれていた時代にそれが移動した際に中に含まれていた岩石によって削られた傷跡だという。咬耗面に見られた痕跡と規模は異なるが形状は全く同じだった。

咬合小面

図4.臼歯の咬合小面の区分の例

ここで、咬耗面と関係がある咬合小面という用語に触れておきたい。これは咬合面を細分した各面を指すが、Gysiが咬合面の咬頭斜面を区分して、各面をH⍤ckerfacet咬頭小面と呼んだのに始まると考えられる。彼は軸学説を発表したが、その説による下顎運動に対応した咬合面形態として各咬頭の斜面を前方、後方、平衡側の3小面に区分した。下顎の側方運動では作業側に対応する面が必要だが、それには前方咬合小面を当てた。つまり、前方咬合小面が前方運動と側方運動作業側に対応するとした。のちに彼の弟子ともいわれたFischerは二重軸学説を発表し、作業側小面を独立させて、各咬頭は4面で構成されるとした。

やがて、こうした考え方をもとに天然歯の咬合面についても咬頭斜面を区分して運動と関係なく、それぞれを咬合小面と呼ぶようになった(図4)。それによって咬耗面や咬合接触部の位置が表示できるようになり、分類もしやすくなった。実際、咬耗や咬合接触を扱った研究では歯列の各咬合面の咬頭斜面および辺縁隆線部を咬合小面として区分し、咬耗面や歯の接触個所をそこに表示する。さらに、それらの出現頻度を咬合小面ごとに集計して、咬合様式との関係あるいは歯列上での出現パターンを検討する、などが行われた。

その一方、若年者の歯列に見られるような軽度の咬耗面そのものをも咬合小面と呼ばれるようになった。それは歯列を形態学的に分析をしたり、下顎運動との関係を追究したりするうえで必要だったからである。

同じ用語が論文によって異なる内容を指すことがあるので紛らわしい。しかし、この咬合小面の概念の導入によって、咬耗面の研究はそれまでのものから一段ステップアップすることになったのである。

咬耗面(咬合小面)の傾き

図5.上顎歯列の頬側咬頭内斜面に見られる傾斜の傾向

そこで、まず若年者の咬頭嵌合位や偏心咬合位での咬耗面や咬合接触点を各咬頭の咬合小面との関係から見てみる。咬耗面は上下の咬合小面に分布するが、多くみられるのはいずれも第一、次いで第二大臼歯で、中でも上顎では頬側咬頭内斜面と舌側咬頭内斜面の咬合小面、下顎では頬側咬頭内斜面や遠心頬側咬頭外斜面の咬合小面に多い。咬合接触点は咬耗面すべてにあるわけでなく、観測した時点で対咬歯の接触が認められた咬耗面の一部に点状に表れる。嵌合位から偏心位に下顎が移動するにつれてそれが咬耗面内を移って行く。つまり、咬合接触するのは現時点で接触するとみられる咬耗面全体ではなくその内のごく小さい部分ということである。それが時がたつにつれて徐々に拡大すると同時に接触する部分が変わり、新たな点状の接触が生じる。こうした変化が常に起きていると考えられる。

さて、歯列に見られる咬耗面の傾斜に話を進める。軽度の咬耗がある歯列模型では、上顎歯は犬歯の舌面を含め臼歯の頬側咬頭内斜面、下顎はそれに対咬する臼歯の頬側咬頭外斜面にある咬耗面(作業側咬合小面)の傾きが前方から後方に向かって徐々に減少する。一方、上顎臼歯の舌側咬頭内斜面とそれに対咬する下顎臼歯の頬側咬頭内斜面にある咬耗面(平衡側咬合小面)は前方から後方に向かって徐々に急になる。これはのちに述べる側方運動との関係を追究した論文の中で指摘された咬合小面の傾向である。

この傾向は歯列模型を斜め前方から眺めると実感できる(図5)。軽度の咬耗面は先に述べたように咬頭斜面上の咬合小面にあり、その傾斜は咬頭斜面が基になっているのでそれとほとんど変わらず、模型の各咬頭の傾斜を見ることで咬耗面つまり咬合小面のそうした傾向が分かるのである。しかし、この傾向は咬合小面独特のものではなく、実は歯冠の傾きに起因している。

臼歯の頬舌咬頭間の展開角は大臼歯の方がやや大きいが見てわかるほどの違いはない。また、臼歯の歯冠軸を見ると後方に向かって上顎歯は頬側へ、下顎歯は舌側に傾いている。その結果、上下臼歯の頬舌咬頭の内外斜面は上に述べたような傾向になる。つまり、それは咬合小面自体の傾向ではなく、各臼歯の歯冠軸の傾きによるということである。

従って、この傾向は歯列が整っていれば見られるが、一部の歯が多少とも傾斜したり転移していたりすれば認められないのは当然である。いわゆる正常歯列で認められる傾向の一つのプロトタイプといえる。

ところで、この頬側にある咬耗面(作業側咬合小面)、特に上顎が歯列の前の方で傾斜が急であること、これは顎機能上大変重要な意味をもっている。作業側咬合小面は下顎の側方運動に関わるが、数ある小面の中で最も傾斜が急なものが長く接触し運動を誘導する。それが歯列の前方にある場合には顎の機能からみて妥当とされ、後方の小面が急であるとそこが誘導部になるが、咬頭干渉になるという問題である。この誘導についてはのちに稿を改めて話題にする。

咬耗面(咬合小面)の傾きと側方運動

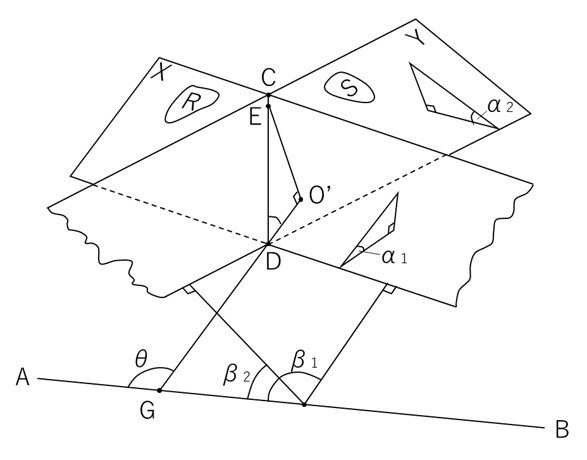

図6.隣接する咬合小面の交線を求める原理図.咬合小面R,Sを含む平面X,Yは各傾斜角α1,α2、正中線ABに対する各方位角β1,β2とすると、CDで交わる。その交線の咬合平面に対する投影ODは正中線ABに対して角θをなす。この角度が側方運動の方向に近似したという。

次は咬耗面の傾きと側方運動との関係についてである。上顎の頬側咬頭内斜面の山や谷にある咬耗面(作業側咬合小面)の隣接する、つまり近心面、遠心面にあるものの交線の方向が側方運動路にほぼ一致したという報告2)がある。まず、それぞれの咬耗面(咬合小面)の傾きを逐一光学的手法で傾斜角と方位角として測定する。そこから両小面の交線を算出した。さらにそれを咬合平面に投影した線を作図で求め(図6)、それを口内描記した側方運動路と比較した。すると、交線の方向は口内描記法で記録した側方運動路と平均±10°の誤差で一致した。これによって作業側咬合小面が側方運動に協調していることが明らかになったとしている。

この論文は1957年に発表されたが、当時、咬耗の研究は前述のような肉眼的な観察による定性的なものが大部分であった。そうした中で、これは咬耗面の傾斜に着目して定量的に解析し、側方運動との関連を明らかにしたとして注目された。

この研究では谷をなす隣接する二つの咬合小面に対合歯の山の面が接触して運動することを前提にしている。上下の歯列模型を手にもって嚙み合わせ、水平的に移動させて動きやすい方向を探ったりする場合、上顎臼歯列の谷に下顎臼歯列の山がすり抜けることになるが、両者が接触するのはそれぞれの表面の適当な部分である。それに対してこの研究では咬耗によってできた咬合小面を接触する部分として運動方向を数値化したのである。

しかし、初めに述べたように、咬耗面はこれまでに接触したあらゆる運動の履歴であり、すべて現在接触しているわけでない。かつて接触していた摩耗面が歯のわずかな移動や傾斜によって現在は接触しなくなったものも多くある。この研究ではそれらの摩耗面を同等に扱っている点では問題がある。しかし、一般に歯列模型を見た時、そこにある咬耗面がどんな運動によってできたのかを推測するが、そこでは咬耗面の新旧は分からない。そうした現実の状況を踏まえたうえで、隣接する咬合小面に沿って運動が行われるとの前提に基づいた解析手法を用いて上顎歯列の頬側咬頭内斜面にある咬耗面が側方運動に密接に関係していることを定量的に証明したことは評価されると思う。

なお、模型上で顎が動きやすい方向は経験的に咬頭傾斜つまり作業側咬合小面の傾斜が緩い方である。それは頻繁に使われたことによって傾斜が緩くなったと考えられるが、緩くなったことによって使いやすくなり、顎が動きやすくなったともいえる。傾斜と動きやすさとどちらが原因か結果か分からないが、緩い方に顎が動きやすいのは確かだろう。

側方運動時の咬合接触部

さて、先に運動との関係を調べるのにすべての咬耗面を対象としたことに疑問を呈した。現時点で接触している咬耗面を対象とするのが実情にあった結果が得られるのではないかと考えたからである。実はこの点を考慮して行われた研究(1991)3)があった。それは前方、後方、側方の各運動路上の途中の咬合位での咬合接触部を口腔内で記録し、それを歯列模型上に移して現時点で接触する咬合小面として検討したものである。その結果、とくに注目されたのは側方運動で上顎犬歯から小、大臼歯の咬合接触した咬合小面が多くの被験者で咬頭斜面の近心か、遠心かのどちらかに偏っていたということである。

これは大変興味深い知見である。この研究では各被験者について側方運動時に接触する部分を運動途中の3咬合位で記録して、その接触の状況を捉えている。そのうえで接触部分を咬合小面として斜面上の位置を調べているので、現時点の側方運動と咬合小面との関係は明確である。

そこでこの結果について、接触した咬合小面がどうして咬頭斜面の片側に偏っていたのかである。側方運動の誘導については、先に述べたように傾斜が最も急な個所がそれに関与する。それは多くの場合犬歯になるが、上下の犬歯の接触位置関係によって側方運動の方向が変化することが指摘されている。下顎犬歯が上顎犬歯に対して近心寄りに接触する場合と遠心寄りに接触する場合であり、両者を比べると遠心寄りの方が側方運動の方向が後方に広がる、つまりゴシックアーチの角度が大きくなるというのである。

そうした誘導部の接触の違いが各臼歯の接触する咬合小面の偏りに関係しているのではないか。誘導部の接触位置関係によって咬合小面の位置も決まってくるのかもしれないということ、これは著者が推測しているところである。そこで、犬歯の接触部位に対して各臼歯の接触部位を調べてみると、高率で一致した。下顎犬歯が上顎犬歯の近心寄りに接触する例では臼歯の接触個所は近心面に、下顎犬歯が遠心寄りに接触する例では臼歯は遠心面に接触する場合がかなり多くみられ、誘導部となる犬歯の接触の仕方、つまり咬合関係に応じて各臼歯の接触位置が規定されることが伺えたというのである。

でもなぜそうなるのかである。側方運動するとき、前の研究のように上顎臼歯列の頬側咬頭間の谷の部分を下顎臼歯列の頬側咬頭がすり抜ける、このとき谷の近心面あるいは遠心面に同時ではないにせよ両者に接触すると考えるのが自然のように思える。僅かな例外はあるものの片側だけに接触する割合が高いという事実、これは犬歯の咬合関係だけでは説明がつかないように思えるのである。

そこで、顎筋の作用方向の影響は如何だろうか。この研究では側方咬合位の記録の際に偏りがないよう十分配慮されている。しかし、ひとが側方運動を改まって行おうとすると無意識に顎筋が前方あるいは後方寄りに働くことがあるのではないか。つまり、側方運動で歯を接触させて側方へ滑走運動すると、その時の筋の作用方向によって臼歯の接触位置が前後に偏ることはないだろうかということである。

この近心面、遠心面のどちらかに偏って接触することについては、何かそうさせるものがあるはずで、それが犬歯の咬合関係なのか顎筋なのか、大変興味があるところで今後明らかにされることが望まれる。

なお、この研究では接触部位(咬合小面)から関係した運動を追究することには触れていない。ここで得られた咬合小面は現時点で前後、側方の各運動させた結果であるから、それらから運動方向が求められたとしたら、それは元の運動に一致するはずである。しかし、実際にそれは可能だろうか。側方運動についていえば、咬合小面が人によって咬頭斜面の近心や遠心に偏っていて大体同じ方向に向いているので、さきの咬合小面の交線を求めるような手法ではなく、別の方法を考える必要があるのではないだろうか。

終わりに

大学院時代に咬耗面からそれを生じさせた顎の運動を知ることについて多少検討したことがあったが、手掛かりが全くつかめなかった。顎の運動からその結果である咬耗状態を知ることはできても、逆に咬耗状態から運動を知ることは厳密にはほとんど不可能と考えた。以来、かなり年月が経過し、コンピュータによる解析技術も飛躍的に進歩した。不可能と思われていたことが可能になる時代である、となるとこの問題も解決しようとすればできるかもしれない。

話が飛躍するが、口腔衛生の重要性が十分に認識されて虫歯や歯周病が克服できたとすると、他の原因で歯を失うことがあるにせよ、歯科補綴の必要性は著しく減少するだろうと言われる。確かにその可能性はある。しかし一方、人の寿命は延びている。その間、当然ながら食物を食べるし、歯の咬耗は進行するだろう。咬耗による歯冠形態の変化や他の組織や顎の機能への影響も出てくるだろう。それに対処するのは歯科補綴しかない。そのため、高度の咬耗に対しても研究対象を広げ高齢者に適った咬合再構成の構築を図るべきではないかと思う。

文献

1)Wild,W. : Funktionelle Prothetik.Benno Schwabe &Co. Verlag, Basel, 1950.

2)尾花甚一:歯牙咬合小面の傾斜角度について、口病誌、21:40―59、1957.

3)日比英晴:天然歯列咬合小面の傾斜角および面積に関する研究、口病誌、58:138―154、1991.