第15回 咬耗とその不可避性

重度の咬耗を認める症例は、一般的に難症例とされることが多いと思います。今回のトピックは「咬耗」です。

まず、オーストラリア原住民に認められる咬耗が、私たちが普段、「難症例」と捉える咬耗とは異なる特徴を有していることに着目し、藍先生ならではの深い考察がなされます。その上で「なぜ、我々が臨床で直面する咬耗を認める症例が難症例となりがちなのか」について、オーストラリア原住民における咬耗との違いを挙げながら、興味深い解説が展開されます。

まず、オーストラリア原住民に認められる咬耗が、私たちが普段、「難症例」と捉える咬耗とは異なる特徴を有していることに着目し、藍先生ならではの深い考察がなされます。その上で「なぜ、我々が臨床で直面する咬耗を認める症例が難症例となりがちなのか」について、オーストラリア原住民における咬耗との違いを挙げながら、興味深い解説が展開されます。

第15回 咬耗とその不可避性

一般に、ものは触れるとそこに必ずすり減りが生じる。顎口腔領域でいえば歯や顎関節でそれが問題になるが、とくに上下の歯の咬合接触による咬耗はこの分野の研究者たちの大きな関心事だった。僅かな咬耗は顎の運動に協調するものとして良いとされ、咬合調整の基本形とも捉えられた。一方、進んだ咬耗は咬合関係を崩し、顎の機能に悪影響をもたらすとして修正すべきとされた。しかし、咬合が営まれる限り咬耗は止めることができない。今回はそうした咬耗を話題にしたい。

オーストラリア原住民の摩耗した歯

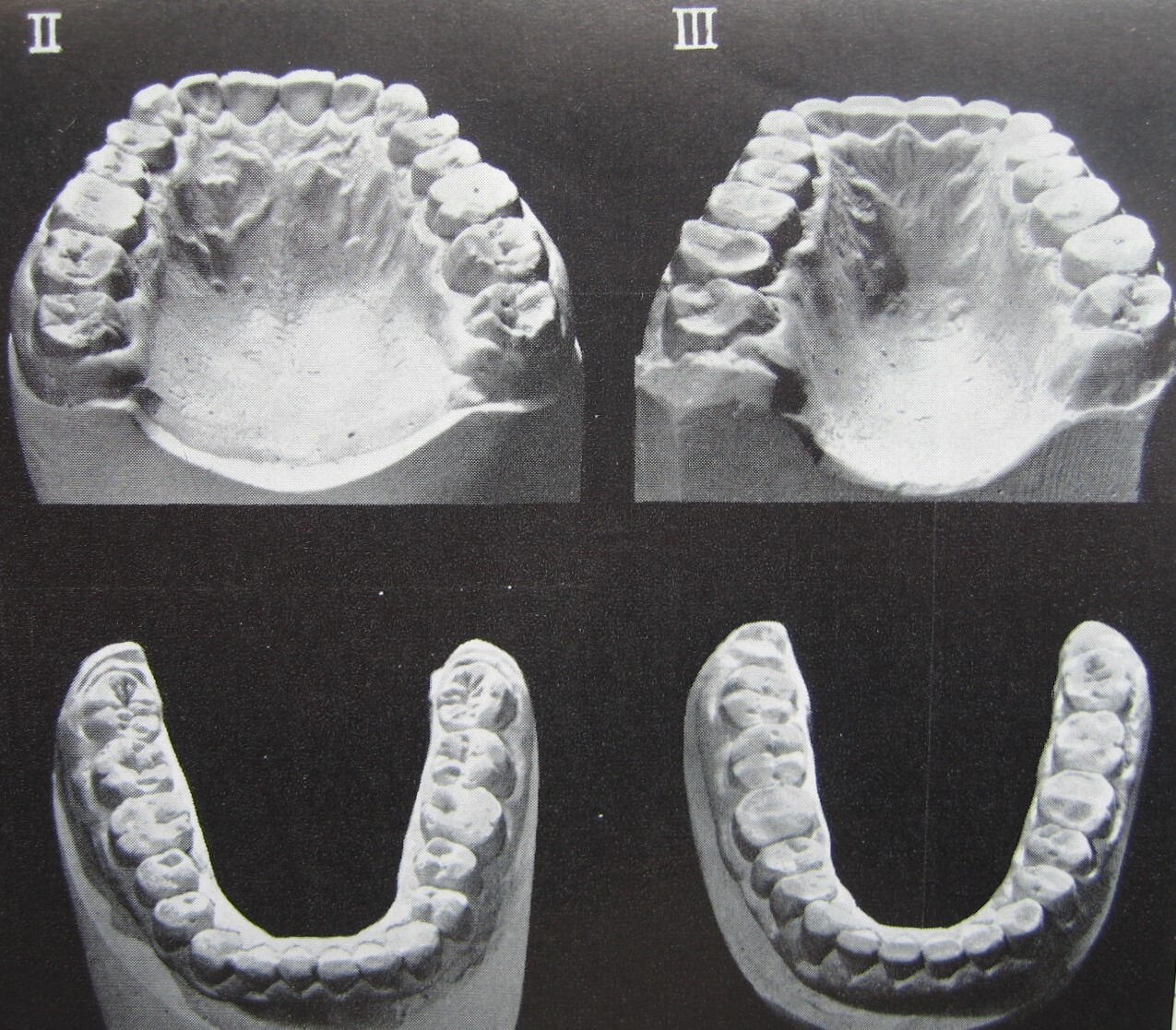

図1,オーストラリア原住民の歯列模型.

古代の人たちの歯列を見るとかなり進んだ咬耗に気付く。若年者と思われるものでも咬頭が削られたり咬合面が平らになっていたりするのは珍しくない。そうした咬耗が注目されるようになったのはそう遠くない時期で咬合や咀嚼の研究が始まってからとみられる。咬耗がどのようにしてできたのか、それによって歯列がどう変化したのかなど、出現の原因や過程の追求が行われた。その代表として世界的に有名になったのはBeyronの研究である。

それはオーストラリア中部地区の原住民アボリジーニの口腔、顎顔面の形態について1951年から行われた長期的な人類学的調査プロジェクトに歯科の立場から参加し、その結果に基づいて行われた研究である。当時、アボリジーニはまだ白人などとの接触が少なく、6000年もの間孤立して原始的な生活を続けていた。純粋な原住民としては約5万人と推定されていた。それが今後少なくなることが予想され、早期に現状を記録にとどめる必要からこの調査が計画されたという。

Beyronは15歳以上の男女46人について、歯列、咬合の状態を口腔内および模型の観察、そしてシネマトグラフにより咀嚼運動の観測を行った。そこでまず興味深いのは36人に第4大臼歯が認められ、未萌出なのはわずか1人だったということである。現代人では第3大臼歯が未萌出や欠如となる傾向があることからすれば信じがたい知見で、これは人類として古いタイプを表すものと言えよう(図1)。

この論文の中で咬耗の記述で注目すべきところを挙げると、咬耗の程度について24歳以下の若年層24人では、エナメル質咬耗(Ⅰ)と咬頭が磨滅して象牙質の露出があるもの(Ⅱ)がそれぞれ半数だった。25~44歳の中年層9人ではⅡと咬合面の形が失われ歯冠がかなり磨滅したもの(Ⅲ)が見られ、Ⅲがやや多かった。45歳以上の高年層13人ではⅢが最多だが、歯頸部に至る著しい咬耗があるもの(Ⅳ)が1人に見られたという。

咬耗は加齢に伴って進行することは概念的には理解できるが、一個人についてそれを証明するとなるとその人の一生涯を定期的に観察しなければならないので実際には極めて難しい。大学院生の時に、咬耗の進行を個々の人について追跡するとその変化の様相を知ることができて有意義だろうといったことがあった。それに対して教授は、君は若いからやってみたら。定期的に観察しなければならないが、まずそれらの人よりも長生きする覚悟が必要だと言われたことを思い出した。

ここでは咬耗の進行が速いとみられる人たちを対象として、年齢層毎に咬耗の状態を見ることによってその問題をある程度解決したのである。

その咬耗は被験者いずれについても歯列上、左右対称的に生じていて、顎が両側で同じように使われていることを表していた。また、Ⅱ以上の例では下顎臼歯の咬合面は前から後ろにかけて頬側への傾斜から舌側への傾斜に変化し、歯列としてはヘリコイド型を呈していた。そうした咬耗の状態について、歯列上偏りがないことから歯ぎしりによるのではなく、抵抗性のある食物の咀嚼が大きく関係する、特に食物に含まれた研磨性のものの影響が強いと結論付けている。

アボリジーニの人たちは農耕や畜産を行わず、食料はもっぱら狩猟によって得ていて、カンガルーやエミュウなどの鳥の肉であるという。それらの調理には地面に掘った穴の中で火をおこし、その上に直に食材を置いてそれに周りの熱い砂や灰をかけて焼くというのである。したがって、食物には常に砂や灰が混じることになり、それらが歯の研磨剤として作用し、歯列全体の著しい咬耗を形成したというわけである。

模型の写真を見ると、確かに咬耗の度合いに関係なくどれも歯列の咬合面は左右対称的な滑らかな湾曲面をなしている。咬耗が進むと咬合高径が小さくなるが、全体がほぼ均等に摩耗していることから下顎の水平的な偏移はほとんどないようだ。そして咀嚼など顎の機能が円滑に行われているのであれば、問題のない好ましい咬合形態といえるのではないか。Beyron は各咬合位で複数歯の接触を基本とする咬合概念Optimal occlusion、最適な咬合を発表しているが、こうしたオーストラリア原住民の咬合研究がベースになったのは疑いない。

なお、咀嚼運動の記録ではローストビーフが試験食品に使われていた。同じ咀嚼運動の研究でチューインガムや生米など使っていたものとしては何とも贅沢なという感じがしたが、被験者の食性に合わせるためだったという。咀嚼運動の経路の記録からは歯が接触する付近では切歯部で平均2.8㎜の側方運動が見られ、咬耗が進んだグループではより大きい値が得られた。それによって咀嚼運動は歯の咬合面の形と密接な関係があると結論している。なお、自分が行った若年者の咀嚼運動の観測では、側方運動は平均約2㎜だった。それに比べるとこの原住民の値は確かに大きく、臼磨運動が盛んに行われていたことが分かる。

さて、この研究では歯列全体に及ぶ咬耗がテーマであり、それが砂などを含む食物の摂取によるものだった。だが、咬耗の原因にはほかにもうひとつ重要なものがある。それは歯ぎしりである。

それはオーストラリア中部地区の原住民アボリジーニの口腔、顎顔面の形態について1951年から行われた長期的な人類学的調査プロジェクトに歯科の立場から参加し、その結果に基づいて行われた研究である。当時、アボリジーニはまだ白人などとの接触が少なく、6000年もの間孤立して原始的な生活を続けていた。純粋な原住民としては約5万人と推定されていた。それが今後少なくなることが予想され、早期に現状を記録にとどめる必要からこの調査が計画されたという。

Beyronは15歳以上の男女46人について、歯列、咬合の状態を口腔内および模型の観察、そしてシネマトグラフにより咀嚼運動の観測を行った。そこでまず興味深いのは36人に第4大臼歯が認められ、未萌出なのはわずか1人だったということである。現代人では第3大臼歯が未萌出や欠如となる傾向があることからすれば信じがたい知見で、これは人類として古いタイプを表すものと言えよう(図1)。

この論文の中で咬耗の記述で注目すべきところを挙げると、咬耗の程度について24歳以下の若年層24人では、エナメル質咬耗(Ⅰ)と咬頭が磨滅して象牙質の露出があるもの(Ⅱ)がそれぞれ半数だった。25~44歳の中年層9人ではⅡと咬合面の形が失われ歯冠がかなり磨滅したもの(Ⅲ)が見られ、Ⅲがやや多かった。45歳以上の高年層13人ではⅢが最多だが、歯頸部に至る著しい咬耗があるもの(Ⅳ)が1人に見られたという。

咬耗は加齢に伴って進行することは概念的には理解できるが、一個人についてそれを証明するとなるとその人の一生涯を定期的に観察しなければならないので実際には極めて難しい。大学院生の時に、咬耗の進行を個々の人について追跡するとその変化の様相を知ることができて有意義だろうといったことがあった。それに対して教授は、君は若いからやってみたら。定期的に観察しなければならないが、まずそれらの人よりも長生きする覚悟が必要だと言われたことを思い出した。

ここでは咬耗の進行が速いとみられる人たちを対象として、年齢層毎に咬耗の状態を見ることによってその問題をある程度解決したのである。

その咬耗は被験者いずれについても歯列上、左右対称的に生じていて、顎が両側で同じように使われていることを表していた。また、Ⅱ以上の例では下顎臼歯の咬合面は前から後ろにかけて頬側への傾斜から舌側への傾斜に変化し、歯列としてはヘリコイド型を呈していた。そうした咬耗の状態について、歯列上偏りがないことから歯ぎしりによるのではなく、抵抗性のある食物の咀嚼が大きく関係する、特に食物に含まれた研磨性のものの影響が強いと結論付けている。

アボリジーニの人たちは農耕や畜産を行わず、食料はもっぱら狩猟によって得ていて、カンガルーやエミュウなどの鳥の肉であるという。それらの調理には地面に掘った穴の中で火をおこし、その上に直に食材を置いてそれに周りの熱い砂や灰をかけて焼くというのである。したがって、食物には常に砂や灰が混じることになり、それらが歯の研磨剤として作用し、歯列全体の著しい咬耗を形成したというわけである。

模型の写真を見ると、確かに咬耗の度合いに関係なくどれも歯列の咬合面は左右対称的な滑らかな湾曲面をなしている。咬耗が進むと咬合高径が小さくなるが、全体がほぼ均等に摩耗していることから下顎の水平的な偏移はほとんどないようだ。そして咀嚼など顎の機能が円滑に行われているのであれば、問題のない好ましい咬合形態といえるのではないか。Beyron は各咬合位で複数歯の接触を基本とする咬合概念Optimal occlusion、最適な咬合を発表しているが、こうしたオーストラリア原住民の咬合研究がベースになったのは疑いない。

なお、咀嚼運動の記録ではローストビーフが試験食品に使われていた。同じ咀嚼運動の研究でチューインガムや生米など使っていたものとしては何とも贅沢なという感じがしたが、被験者の食性に合わせるためだったという。咀嚼運動の経路の記録からは歯が接触する付近では切歯部で平均2.8㎜の側方運動が見られ、咬耗が進んだグループではより大きい値が得られた。それによって咀嚼運動は歯の咬合面の形と密接な関係があると結論している。なお、自分が行った若年者の咀嚼運動の観測では、側方運動は平均約2㎜だった。それに比べるとこの原住民の値は確かに大きく、臼磨運動が盛んに行われていたことが分かる。

さて、この研究では歯列全体に及ぶ咬耗がテーマであり、それが砂などを含む食物の摂取によるものだった。だが、咬耗の原因にはほかにもうひとつ重要なものがある。それは歯ぎしりである。

歯ぎしりで生じるBruxofacets

最初に述べたように、ものは何かに触れることによって摩耗が生じるが、歯の咬耗は基本的には上下の歯の接触が原因である。そして、そこには何らかの程度の力が関かわっている。

前項のような食物を咀嚼することで生じた咬耗は、食物を介して間接的に上下の歯が接触した結果であり、そこに介在する食物の性質や砂などの混入物によって咬耗の度合いが様々になるということである。それに対して、上下の歯の直接的な接触、それは空口状態のときにしばしば起きる習慣性閉口運動であるが、そこでは咀嚼時のような大きな筋力は働かない。しかし、時には接触と同時に強い力がかかる、さらには接触したまま前後左右に移動することがある。それは、つまり歯ぎしりBruxismの場合で、それぞれclenching、grindingと呼ばれる動作である。それによって咬耗が生じるが、大体咀嚼には関係しない部分に見られ、その面は滑沢で上下歯で対咬する特徴がある。こうした咬耗面はとくにBruxofacetと呼ばれている。これはKrogh-Poulsenが提唱した概念であるが、Bruxismが顎筋の緊張を高めて顎機能異常の誘因になる可能性が高いとして、それを診断するためにこの咬耗面が重視された。

成人で犬歯の尖頭や上顎小臼歯あたりの頬側咬頭が摩耗しているのをよく見かける。そこは咀嚼では使われないのでほぼ歯ぎしりによってできたと考えられるが、対合歯にそれと適合するような咬耗面があれば、あきらかにBruxofacetということになる。そこで、それらの上下の咬耗面が接触するように下顎を誘導する。すると、ぴったり適合するものもあればどうしても適合しないものもある。ぴったり適合するものは現在あるいはごく最近歯ぎしりで接触しているBruxofacetであり、適合しないものは過去に歯ぎしりしてできたと考えられるものである。現在、顎機能の異常症状があってその咬合に関する診断で必要とされるのは、言うまでもなくぴったり適合するBruxofacetの方である。実際にこれを探すにはいくつかある咬耗面を逐次上下が適合するかどうか下顎を誘導して調べる。そして、それが症状に繋がるか、つまり原因因子になり得るかを確かめるためには、前回述べた症状誘発テストを行うのである。

前項のような食物を咀嚼することで生じた咬耗は、食物を介して間接的に上下の歯が接触した結果であり、そこに介在する食物の性質や砂などの混入物によって咬耗の度合いが様々になるということである。それに対して、上下の歯の直接的な接触、それは空口状態のときにしばしば起きる習慣性閉口運動であるが、そこでは咀嚼時のような大きな筋力は働かない。しかし、時には接触と同時に強い力がかかる、さらには接触したまま前後左右に移動することがある。それは、つまり歯ぎしりBruxismの場合で、それぞれclenching、grindingと呼ばれる動作である。それによって咬耗が生じるが、大体咀嚼には関係しない部分に見られ、その面は滑沢で上下歯で対咬する特徴がある。こうした咬耗面はとくにBruxofacetと呼ばれている。これはKrogh-Poulsenが提唱した概念であるが、Bruxismが顎筋の緊張を高めて顎機能異常の誘因になる可能性が高いとして、それを診断するためにこの咬耗面が重視された。

成人で犬歯の尖頭や上顎小臼歯あたりの頬側咬頭が摩耗しているのをよく見かける。そこは咀嚼では使われないのでほぼ歯ぎしりによってできたと考えられるが、対合歯にそれと適合するような咬耗面があれば、あきらかにBruxofacetということになる。そこで、それらの上下の咬耗面が接触するように下顎を誘導する。すると、ぴったり適合するものもあればどうしても適合しないものもある。ぴったり適合するものは現在あるいはごく最近歯ぎしりで接触しているBruxofacetであり、適合しないものは過去に歯ぎしりしてできたと考えられるものである。現在、顎機能の異常症状があってその咬合に関する診断で必要とされるのは、言うまでもなくぴったり適合するBruxofacetの方である。実際にこれを探すにはいくつかある咬耗面を逐次上下が適合するかどうか下顎を誘導して調べる。そして、それが症状に繋がるか、つまり原因因子になり得るかを確かめるためには、前回述べた症状誘発テストを行うのである。

咬耗と顎機能

咬耗はエナメル質内にとどまる場合は進行が遅いが、象牙質が露出するようになると、歯質が柔らかいので進行が速くなる。先のオーストラリア原住民の調査では、食物の性質により早期に咬耗が進んだとされるが、エナメル質内咬耗の段階から咬頭が磨滅して象牙質が露出する段階になるのはおよそ20歳で、それ以降咬耗は急速に進み45歳では多くが咬合面の形が失われる状態で、中には歯頸部に達するものもいたという。

咬耗がひどくなると、歯列全体の咬合面の形は変わってくる。オーストラリア原住民では先に述べたように左右対称的に滑らかな湾曲を呈した。歯冠が大分短くなり咬合高径も低下していた。それでも顎機能には特に異常は見られなかった。一方、我々が身近に遭遇するひどい咬耗のある症例では、機能的な不具合が生じていることが多い(図2、3)。

咬耗がひどくなると、歯列全体の咬合面の形は変わってくる。オーストラリア原住民では先に述べたように左右対称的に滑らかな湾曲を呈した。歯冠が大分短くなり咬合高径も低下していた。それでも顎機能には特に異常は見られなかった。一方、我々が身近に遭遇するひどい咬耗のある症例では、機能的な不具合が生じていることが多い(図2、3)。

図2,咬耗が著しい症例1.

図3、咬耗が著しい症例2.

この違いは何なのか。咬耗によって咬合高径が短くなるのはどちらも同じである。違いは咬耗した歯列の形にあると考えられる。

我々が見る咬耗が進んだ症例では多くの場合、咬耗が歯列上前後あるいは左右に偏っていて、あのような対称的な湾曲にはなってない。それで嚙み合わせると偏った咬合位をとることになる。さらに、咬合高径も低下しているため咬合位は水平的にも垂直的にも偏り、下顎頭の移動は左右で異なることになる。そこでポイントとなるのは、咬合位に左右的なずれが生じるか、そして左右の下顎頭の移動に差異が生じるかであると考えられる。つまり、原住民の歯列では高度な咬耗をしているにもかかわらず、左右的な偏りが少ないことが機能的に受け入れられたということである。

そこで咬耗が偏って起きることについてその理由を考えてみると、咀嚼の仕方が大きく関わっているのは確かである。それが咀嚼習慣と言えるかもしれないが、それには何らかの理由がある。ある側で噛むと痛いのでそれを避けて反対側で噛むということもあろうが、偏った咬耗になるには長期にわたる偏った咀嚼が関係するので、それは該当しないだろう。そうだとすると、ある側では噛みにくいことが考えられる。咬合関係が悪いため、あるいは下顎が動きずらいため無意識にそちらでは咀嚼しないということはあるだろう。偏った咬耗がある歯列模型を見たとき、こうした潜在的な不具合が想定されるのである。オーストラリア先住民では咬耗状態からすると偏った咀嚼は行われず、それに関する問題はなかったということである。

我々が見る咬耗が進んだ症例では多くの場合、咬耗が歯列上前後あるいは左右に偏っていて、あのような対称的な湾曲にはなってない。それで嚙み合わせると偏った咬合位をとることになる。さらに、咬合高径も低下しているため咬合位は水平的にも垂直的にも偏り、下顎頭の移動は左右で異なることになる。そこでポイントとなるのは、咬合位に左右的なずれが生じるか、そして左右の下顎頭の移動に差異が生じるかであると考えられる。つまり、原住民の歯列では高度な咬耗をしているにもかかわらず、左右的な偏りが少ないことが機能的に受け入れられたということである。

そこで咬耗が偏って起きることについてその理由を考えてみると、咀嚼の仕方が大きく関わっているのは確かである。それが咀嚼習慣と言えるかもしれないが、それには何らかの理由がある。ある側で噛むと痛いのでそれを避けて反対側で噛むということもあろうが、偏った咬耗になるには長期にわたる偏った咀嚼が関係するので、それは該当しないだろう。そうだとすると、ある側では噛みにくいことが考えられる。咬合関係が悪いため、あるいは下顎が動きずらいため無意識にそちらでは咀嚼しないということはあるだろう。偏った咬耗がある歯列模型を見たとき、こうした潜在的な不具合が想定されるのである。オーストラリア先住民では咬耗状態からすると偏った咀嚼は行われず、それに関する問題はなかったということである。

咬耗の不可避性

咬耗は進行すると上述のように咬合位や顎機能へ悪影響を及ぼすが、軽度の咬耗でも面が広くなると接触時に摩擦が大きくなり、歯周組織や筋の負担過重を引き起すと言われる。それを防ぐため大きな咬耗面ではその周囲を削除したり、分割したりして面積を小さくすることがある。

咬耗は補綴においてもいろいろ問題になる。歯冠補綴、特に臼歯部の補綴では咬合接触を適正に回復することが求められる。そのため接触は咬頭や窩、辺縁の隆線上でできるだけ歯軸に近いような位置に点状に設けるのがよいとされている。さらには、歯の負担軽減、つまり歯のかかる側方圧を少なくするため接触する個所を厳密に決め、できるだけ小さな点状接触にすることを提唱する人もいる。それは上下の歯列をクラウンで再構成する場合が対象だが、対咬する臼歯の接触を各咬頭の隆線上3か所として嵌合時に各咬頭が安定して支持されることを目指すという考え方である(図4)。下顎の側方運動に対しては臼歯の接触を避けて犬歯で対応させるという。

咬耗は補綴においてもいろいろ問題になる。歯冠補綴、特に臼歯部の補綴では咬合接触を適正に回復することが求められる。そのため接触は咬頭や窩、辺縁の隆線上でできるだけ歯軸に近いような位置に点状に設けるのがよいとされている。さらには、歯の負担軽減、つまり歯のかかる側方圧を少なくするため接触する個所を厳密に決め、できるだけ小さな点状接触にすることを提唱する人もいる。それは上下の歯列をクラウンで再構成する場合が対象だが、対咬する臼歯の接触を各咬頭の隆線上3か所として嵌合時に各咬頭が安定して支持されることを目指すという考え方である(図4)。下顎の側方運動に対しては臼歯の接触を避けて犬歯で対応させるという。

図4,3点接触を示した歯列模型.

こうした方法は臼歯を保全するうえでは効果的かもしれないが実行には大変な労力が必要になる。さらに最初はそのように構成できたとしても年月が経つと摩耗して接触面が拡大する。硬い材料が使われるにしても咬耗は避けられない。

では、仮にほとんど摩耗しない材料が使えたとした場合どうなるか。まず削合が難しくなるだろう。その材料よりも固い材質の研削用具が必要になる。次にそれができたとしてそのような材料で歯列が作られた場合、咬耗がほとんど生じない点で咬合接触関係は変わらず、いいかもしれない。しかし、それを支える組織や顎筋、顎関節が加齢により変化するのに適応できず、不調和が起きることも考えられる。その場合に容易に調整ができないとなれば大変厄介である。そう考えると、必ずしも摩耗しないことが良いとばかり言えないのである。

咬耗は床義歯についても同様で、長期間の使用で人工歯咬合面が摩耗する。それを少なくするため硬い材質が用いられるが、対咬歯が天然歯や金属冠の場合、それらを過度に摩耗させない程度の材質がよいとされている。となると、比較的摩耗しやすいことになるが、クラウンなどと違って必要に応じて人工歯を新たにする、あるいは義歯自体を作り直すことで対応せざるを得ない。

なお、脳性麻痺の後遺症のある患者ではしばしば激しい歯ぎしりをする人がいる。著しい咬耗が生じ、歯髄が露出したり歯冠が崩壊したりすることも少なくない。その修復は大変難しい。硬い金属を使ってもすぐにすり減ってしまうからである。でも残念ながら、そうした処置を定期的に根気よく続けるしか方法がないのである。

では、仮にほとんど摩耗しない材料が使えたとした場合どうなるか。まず削合が難しくなるだろう。その材料よりも固い材質の研削用具が必要になる。次にそれができたとしてそのような材料で歯列が作られた場合、咬耗がほとんど生じない点で咬合接触関係は変わらず、いいかもしれない。しかし、それを支える組織や顎筋、顎関節が加齢により変化するのに適応できず、不調和が起きることも考えられる。その場合に容易に調整ができないとなれば大変厄介である。そう考えると、必ずしも摩耗しないことが良いとばかり言えないのである。

咬耗は床義歯についても同様で、長期間の使用で人工歯咬合面が摩耗する。それを少なくするため硬い材質が用いられるが、対咬歯が天然歯や金属冠の場合、それらを過度に摩耗させない程度の材質がよいとされている。となると、比較的摩耗しやすいことになるが、クラウンなどと違って必要に応じて人工歯を新たにする、あるいは義歯自体を作り直すことで対応せざるを得ない。

なお、脳性麻痺の後遺症のある患者ではしばしば激しい歯ぎしりをする人がいる。著しい咬耗が生じ、歯髄が露出したり歯冠が崩壊したりすることも少なくない。その修復は大変難しい。硬い金属を使ってもすぐにすり減ってしまうからである。でも残念ながら、そうした処置を定期的に根気よく続けるしか方法がないのである。

終わりに

最後に一つ補足したい。それは天然歯や人工物の咬合接触する部分で特に目立つ咬耗があることである。光をよく反射することからshiny spotと呼ばれるが、これはその部分が他よりも高く、閉口時や前後左右の下顎の滑走運動時に強く接触することで生じる咬耗で、早期接触の証しとされる。そのような高い部分があると無意識のうちにそれを排除しようと筋力が働く。それは歯ぎしりであるが、その部分が他と同じ高さになるまで続くことが実験的にも示されている。結果として接触部分にははっきりした咬耗面が形成され、筋やその歯の歯周組織には傷害が生じるようになる。したがって、その部分が見られた場合にはすぐに修正する必要がある。

以上、咬耗は歯が接触する限り避けられないことを改めて認識したが、現実にはそれによるリスクを最小限にとどめるようにして付き合っていくしかない。歯や咬合を再建する場合、Ideal occlusion理想的な咬合を追い求めるよりも、現状の顎口腔の機能にとって最適と考えられる Optimal occlusionを目指し、必要に応じて微調整するということが妥当なのだろう。

余談、H.Beyronに最初に会ったのは1970年5月、ストックホルム駅に近いビルの彼のオフィスを訪ねた時だった。スウェーデン国王の侍医と聞いていたが、予想に反して気さくな中年の紳士だった。オーストラリア原住民の歯列や咀嚼運動など話が弾み、予定時間をはるかにこえて、予約の患者を待たせてしまった。以来、欧州の学会や北欧に個人的に訪れた時などしばしば交歓する機会があった。彼はこちらの言ったことに同意というとき、よく目を丸くして茶目っ気たっぷりにYour Majesty!と言った。それはやめてくれというと敢えて言ったりした。大分前に亡くなられたが、いまでもその姿が思い出される。ユーモアのある素敵な先生だった。

以上、咬耗は歯が接触する限り避けられないことを改めて認識したが、現実にはそれによるリスクを最小限にとどめるようにして付き合っていくしかない。歯や咬合を再建する場合、Ideal occlusion理想的な咬合を追い求めるよりも、現状の顎口腔の機能にとって最適と考えられる Optimal occlusionを目指し、必要に応じて微調整するということが妥当なのだろう。

余談、H.Beyronに最初に会ったのは1970年5月、ストックホルム駅に近いビルの彼のオフィスを訪ねた時だった。スウェーデン国王の侍医と聞いていたが、予想に反して気さくな中年の紳士だった。オーストラリア原住民の歯列や咀嚼運動など話が弾み、予定時間をはるかにこえて、予約の患者を待たせてしまった。以来、欧州の学会や北欧に個人的に訪れた時などしばしば交歓する機会があった。彼はこちらの言ったことに同意というとき、よく目を丸くして茶目っ気たっぷりにYour Majesty!と言った。それはやめてくれというと敢えて言ったりした。大分前に亡くなられたが、いまでもその姿が思い出される。ユーモアのある素敵な先生だった。

文 献

- 1) Beyron,H. : Occlusal relations and mastication in Australian Aborigines. Acta Odont. Scand., 22 (6): 597-678, 1964.

- 2) Krogh-Poulsen,WG.: Management of the occlusion of the teeth. In Schwartz,Chayes: Facial Pain and Mandibular Dysfunction, Philadelphia,London,Toronto,WB Saunders, 1986, 239-280.