第14回 顎二腹筋後腹の話

今回は,前回の外側翼突筋と比較すると,話題にあがることが少ない顎二腹筋,とくにその後腹のお話です.顎二腹筋の解剖学的な理解を深めたのち,藍先生の留学中のエピソードや実際の顎二腹筋後腹の疼痛を生じていた患者さんの治療を通して,この筋肉の臨床的な意義や疼痛に対する対応法について解説していただきます.

第14回 顎二腹筋後腹の話

前回に引き続き顎筋、中でも顎二腹筋を話題にしたい。この筋は前後二腹からなっているが、ここで問題にするのは後腹の方である。この部分に痛みを訴える患者が意外に多く、原因と思われるものも臼歯部の虫歯や歯肉炎、喉の炎症、時には寝違えたなどいろいろある。しかし、この筋自体の過緊張によって痛みが出ている場合がある。この痛みが何で起きたのか患者はわからないし、歯科医師でもわからないことがある。顎関節に近いことから顎関節症として扱われることも少なくない。そんな顎二腹筋の痛みをここで取り上げる。

顎二腹筋の場所と働き

まず顎二腹筋がどこにあるかである。この筋の後腹は側頸部の乳様突起の内側から出て胸鎖乳突筋のやや上を走り舌骨に付着し、そこから前腹として下顎骨のオトガイ内側に停止する。後腹は茎突舌骨筋と並行に走っている。

顎二腹筋は下顎の種々な運動の際に働くので咀嚼筋のように思えるが、実は咀嚼筋ではなく胸鎖乳突筋とともに側頸筋に属している。支配神経も三叉神経ではなく顔面神経である。

顎二腹筋は下顎の種々な運動の際に働くので咀嚼筋のように思えるが、実は咀嚼筋ではなく胸鎖乳突筋とともに側頸筋に属している。支配神経も三叉神経ではなく顔面神経である。

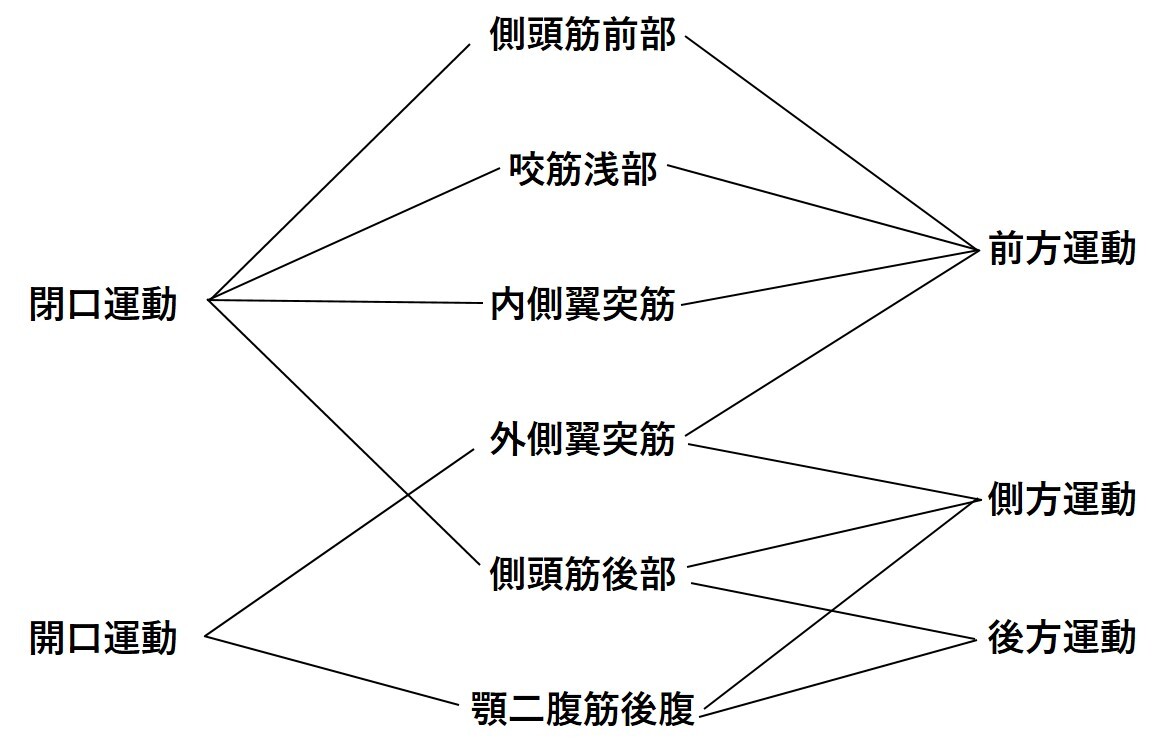

図1.下顎運動とそれに関与する筋.

図1は各筋とそれが関与する運動の関係を単純化したものである。これで見ると、顎二腹筋は開口、側方、後方運動に関わることになるが、開口運動に関わるのは前腹の方で、後腹は側方、後方運動に働く。つまり、顎二腹筋後腹は下顎を前方位から咬頭嵌合位に戻すとき、さらに咬頭嵌合位から後方に引くときに側頭筋後腹とともに活動する。側方運動では作業側の顎二腹筋後腹が側頭筋後腹とともに非作業側の外側翼突筋と協同して活動する。

歯ぎしりは強くかみしめた状態で下顎を側方や後方に強く引きつける動作で、そこでは顎二腹筋が強く働く。筋の一般的な性質として抵抗があると筋の緊張が高まってきて、その状態が続くと疲労して痛みが生じるようになる。それは歯ぎしりの際の顎二腹筋にも起きるが、筋自体が華奢なためか強い収縮が続くと疲労しやすい。事実、痛みを訴える患者の圧痛部位を調べると顎二腹筋後腹は外側翼突筋に次いで多い。だが、外側翼突筋の圧痛については前回述べたように信頼性が低いので、顎二腹筋後腹が最も多いといえるだろう。

なお、筋の強い緊張亢進は、それが関わる運動が障害されることで生じるだけでなく、中枢の興奮上昇によっても生じる。筋は中枢の支配下にあるので不安や恐怖、強い精神的な緊張、ストレス、中枢性の病気などで緊張が高まる。よって、診断にあたって精神的な影響も知っておく必要がある。前回紹介した外側翼突筋の緊張亢進の症例はまさにこの範疇にあるものと考えられる。

歯ぎしりは強くかみしめた状態で下顎を側方や後方に強く引きつける動作で、そこでは顎二腹筋が強く働く。筋の一般的な性質として抵抗があると筋の緊張が高まってきて、その状態が続くと疲労して痛みが生じるようになる。それは歯ぎしりの際の顎二腹筋にも起きるが、筋自体が華奢なためか強い収縮が続くと疲労しやすい。事実、痛みを訴える患者の圧痛部位を調べると顎二腹筋後腹は外側翼突筋に次いで多い。だが、外側翼突筋の圧痛については前回述べたように信頼性が低いので、顎二腹筋後腹が最も多いといえるだろう。

なお、筋の強い緊張亢進は、それが関わる運動が障害されることで生じるだけでなく、中枢の興奮上昇によっても生じる。筋は中枢の支配下にあるので不安や恐怖、強い精神的な緊張、ストレス、中枢性の病気などで緊張が高まる。よって、診断にあたって精神的な影響も知っておく必要がある。前回紹介した外側翼突筋の緊張亢進の症例はまさにこの範疇にあるものと考えられる。

顎関節症と頸部筋の痛み

顎二腹筋に関する痛みは今でこそ上のように説明されるが、1970年頃まではほとんど知られていなかった。その頃に経験した一つの事例がある。

当時在籍していた教室では顎関節の基礎研究が進められていた。その臨床との関係を考えるに当たって顎関節症の治療を知る必要があると言われて口腔外科へ大学院生2人をつれて何度か見学に行った。その中に左側の頸部の痛みと開口障害を訴える50歳前後の女性がいた。その診察では問診ののち、痛みの部位やX線写真を見ながらの顎関節部の触診、開口量、下顎や下顎頭の動きなどが調べられた。その結果、関節円板の転位と関節包の損傷の可能性があること、そして関節円板の除去手術が適当と診断された。

患者は非常に不安げで、手術はしたくないとしきりに訴えていた。見学に出向いた我々は顎関節症に関する知識は乏しかったが、症状からすると関節円板の転位や関節包の損傷という診断は妥当と思った。しかし、関節円板の除去は術後の下顎運動に問題が出るのではないかと危惧した。当時、開口障害には円板除去手術がブームのように盛んに行われていた。

患者が訴える側頸部の痛みについては本当に関節の病変由来なのかと疑った。そこで、痛みの部位を触らせてもらった。痛みは耳の付け根から下顎角の内側あたりで、顎関節とは離れているようで、何か別の原因ではないかと思った。

手術は予定通り行われ、1週間後、経過は順調とのことであった。下顎の運動の回復はこの時点では下顎が固定されていてわからなかったが、痛みはないようで我々もひとまず安堵した。側頸部の痛みは結果的に顎関節の病変に起因するものとなったが、何か釈然としなかった。

当時在籍していた教室では顎関節の基礎研究が進められていた。その臨床との関係を考えるに当たって顎関節症の治療を知る必要があると言われて口腔外科へ大学院生2人をつれて何度か見学に行った。その中に左側の頸部の痛みと開口障害を訴える50歳前後の女性がいた。その診察では問診ののち、痛みの部位やX線写真を見ながらの顎関節部の触診、開口量、下顎や下顎頭の動きなどが調べられた。その結果、関節円板の転位と関節包の損傷の可能性があること、そして関節円板の除去手術が適当と診断された。

患者は非常に不安げで、手術はしたくないとしきりに訴えていた。見学に出向いた我々は顎関節症に関する知識は乏しかったが、症状からすると関節円板の転位や関節包の損傷という診断は妥当と思った。しかし、関節円板の除去は術後の下顎運動に問題が出るのではないかと危惧した。当時、開口障害には円板除去手術がブームのように盛んに行われていた。

患者が訴える側頸部の痛みについては本当に関節の病変由来なのかと疑った。そこで、痛みの部位を触らせてもらった。痛みは耳の付け根から下顎角の内側あたりで、顎関節とは離れているようで、何か別の原因ではないかと思った。

手術は予定通り行われ、1週間後、経過は順調とのことであった。下顎の運動の回復はこの時点では下顎が固定されていてわからなかったが、痛みはないようで我々もひとまず安堵した。側頸部の痛みは結果的に顎関節の病変に起因するものとなったが、何か釈然としなかった。

触診方法の研修

それから二年後、1969年コペンハーゲン歯科大学咬合科で見たのは日本では見たことがない頭頸部に痛みを訴える多くの患者であった。顎関節に病変があると考えられる患者は口腔外科で、顎筋に障害があると考えられる患者がこの科で診療されていた。時間をかけて細かい問診が行われ、次いで頭頸部の触診、検査そして診断が行われた。触診は前回述べたように、患者が訴える部位だけでなく指定されたすべての部位が対象で、その結果に基づいて診断が行われていた。当時、こうした診察、診断の方法は画期的で、世界の多くの臨床医や研究者が入れ替わり立ち替わり見学に訪れていた。そんな中、研究生として懇切な指導を受けることができた。

触診については教授が自ら被験者になって指導してくれた。これには大変恐縮した。我が国だったら一留学生にそこまでして指導するなど考えられないことだった。各部位と筋などの組織との関係や触診時の圧の加え方など、とくに口腔内から行う部位については細かく説明を受けた。同一の患者で教授と自分とで行った触診結果を比較して講評されることもあった。

そうした中、顎二腹筋後腹の触診で先の患者のことが思い出された。この触診の仕方が分かっていたなら顎関節からの痛みかどうか、もう少しはっきりできた筈だと思ったのである。

教室の人たちから日本にもこうした患者がいるだろうと言われたとき、見たことがないと答えた。しかし、帰国後同僚たちに話すとそうした患者がいて処置に困っているとの答えが返ってきた。つまり、少なからぬ患者がいたのに幸か不幸か自分がそうした患者に巡り合わず、気付かなかったのである。そこで、そうした患者がどのように扱われてきたのか気になった。次にその一例を紹介する。

触診については教授が自ら被験者になって指導してくれた。これには大変恐縮した。我が国だったら一留学生にそこまでして指導するなど考えられないことだった。各部位と筋などの組織との関係や触診時の圧の加え方など、とくに口腔内から行う部位については細かく説明を受けた。同一の患者で教授と自分とで行った触診結果を比較して講評されることもあった。

そうした中、顎二腹筋後腹の触診で先の患者のことが思い出された。この触診の仕方が分かっていたなら顎関節からの痛みかどうか、もう少しはっきりできた筈だと思ったのである。

教室の人たちから日本にもこうした患者がいるだろうと言われたとき、見たことがないと答えた。しかし、帰国後同僚たちに話すとそうした患者がいて処置に困っているとの答えが返ってきた。つまり、少なからぬ患者がいたのに幸か不幸か自分がそうした患者に巡り合わず、気付かなかったのである。そこで、そうした患者がどのように扱われてきたのか気になった。次にその一例を紹介する。

腫瘍が疑われた症例

図2.右側頸部に痛みを訴える患者.

患者はある病院歯科からの紹介で来院した。主訴は右側頸部の痛みである(図2)。これまでの経緯を尋ねると、数年前から首の右側に不快を感じるようになりそれが徐々に鈍痛になったという。当時、大手の会社の役員だったが、仕事中も気になるようになった。整形外科を受診したが変わりなかった。耳鼻科、歯科、口腔外科、内科を受診したが原因は分からなかった。鈍痛の持続とその原因が不明で不安が募り不眠になり、睡眠薬を常用するようになった。うつになり休職することになった。改めてある公立病院を受診すると、痛みがある部位に固いものがあり腫瘍が疑われるとのことで切開手術が予定された。それまでの間、気分転換のため郷里に近い温泉に行った。そこには大きな病院が併設されていて、多くの湯治客が診療に訪れていた。その病院を偶々受診したところ、こちらを紹介されたとのことだった。

診察すると、痛みを訴える右側頸部には腫脹、発赤、熱感はなく、顎下リンパ節にも異常は認められなかった。触診ではその部に硬い棒状の塊が触知され、圧痛があった。この所見から炎症症状ではなく腫瘍か異物が想定されるが、この部にある組織としては側頸筋だけなので、その筋に何か起きたのではないかと考えた。そこで、痛みの変化について尋ねると、日によって、また一日の中でも強弱があるとのことだった。

診察すると、痛みを訴える右側頸部には腫脹、発赤、熱感はなく、顎下リンパ節にも異常は認められなかった。触診ではその部に硬い棒状の塊が触知され、圧痛があった。この所見から炎症症状ではなく腫瘍か異物が想定されるが、この部にある組織としては側頸筋だけなので、その筋に何か起きたのではないかと考えた。そこで、痛みの変化について尋ねると、日によって、また一日の中でも強弱があるとのことだった。

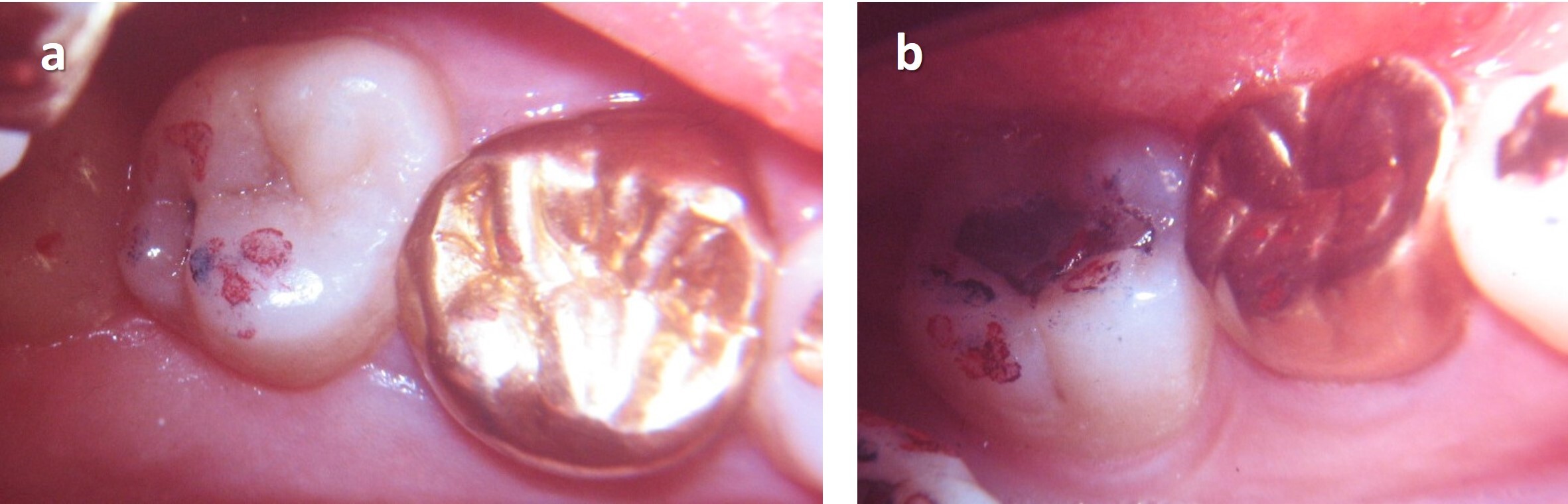

図3.右側の上下顎大臼歯の干渉.

開閉口、前後、側方の運動を調べた。上下の歯が接触しない運動では問題はなかった。次に歯を接触させて左右の歯ぎしり運動を行わせてみた。すると、左には正常範囲まで楽に動かせたが、右にはほとんど動かなかった。

なぜ動かないのか探るため、噛み合わせを検査した。すると、右側の下顎第二大臼歯が欠如し、そこに上顎第二大臼歯が挺出して、下顎を右へ動かそうとするとその近心部が下顎第一大臼歯遠心部に当たって動きを妨げていた(図3)。その状態で無理に動かすよう指示すると側頸部の痛みが増加してきた。これによって痛みの発現理由が分かった。つまり、顎二腹筋後腹が過緊張状態になって痛みが起きていて、その原因はその運動を妨げている大臼歯の干渉と診断したのである。

患者は状況を説明しても最初信じなかった。長年原因不明の痛みに悩まされてきたのが一時間足らずで解決するわけがないと思ったとしても無理はない。そこで急遽模型を作り、それを見せながら下顎が多少とも右に動けるように干渉部分を削除するのがよいことを説明した。患者はやっと納得し、削除に同意した。

試しとして、下顎が多少動ける程度に削除した。すると、患者は楽になったという。その反応の速さにこちらが驚いた。そこで処置を終了して様子を見ることにした。約一週間後に再来した。前回は初診でもあり痛みと不安があったためか、うつ状態だったが、今回は明るい感じであった。側頸部の痛みは軽減し、夜もよく眠れるようになったという。触診すると圧痛はあるものの棒状の塊は柔らかくなった。患者は治療に協力的になり、干渉部分の削除も必要最小限にまで行えるようになった。以後定期的に観察を続け、3か月後には完全に回復した。つまり、この症例の痛みは原因不明とされたが実は単純な機序によって生じていたのである。

なぜ動かないのか探るため、噛み合わせを検査した。すると、右側の下顎第二大臼歯が欠如し、そこに上顎第二大臼歯が挺出して、下顎を右へ動かそうとするとその近心部が下顎第一大臼歯遠心部に当たって動きを妨げていた(図3)。その状態で無理に動かすよう指示すると側頸部の痛みが増加してきた。これによって痛みの発現理由が分かった。つまり、顎二腹筋後腹が過緊張状態になって痛みが起きていて、その原因はその運動を妨げている大臼歯の干渉と診断したのである。

患者は状況を説明しても最初信じなかった。長年原因不明の痛みに悩まされてきたのが一時間足らずで解決するわけがないと思ったとしても無理はない。そこで急遽模型を作り、それを見せながら下顎が多少とも右に動けるように干渉部分を削除するのがよいことを説明した。患者はやっと納得し、削除に同意した。

試しとして、下顎が多少動ける程度に削除した。すると、患者は楽になったという。その反応の速さにこちらが驚いた。そこで処置を終了して様子を見ることにした。約一週間後に再来した。前回は初診でもあり痛みと不安があったためか、うつ状態だったが、今回は明るい感じであった。側頸部の痛みは軽減し、夜もよく眠れるようになったという。触診すると圧痛はあるものの棒状の塊は柔らかくなった。患者は治療に協力的になり、干渉部分の削除も必要最小限にまで行えるようになった。以後定期的に観察を続け、3か月後には完全に回復した。つまり、この症例の痛みは原因不明とされたが実は単純な機序によって生じていたのである。

K-Pの診断法と問題点

ここで頭頸部痛の診断法について触れたい。それはKrogh-Poulsenの診断法とよく言われるが、実際の方法はあまり知られていない。一般に、触診してその結果を図に記録することのように捉えられているが、それでは診断にならない。本来の方法は1983年に紹介したが、主に筋症状を対象として基本的には、①触診で圧痛が認められた部位を図に記録し、顎関節、筋、腱などを特定する、②筋は多くの場合複数になるが、それぞれの作用から下顎の動きを推測してそれを阻害する因子を洗い出す、③それを精神的・身体的因子と局所的因子とに分け、局所的因子としては口腔や咬合に関する因子を特定する、という方法である。

これは病態とその原因との因果関係を明らかにするという診断法本来の形である。しかし、完成されたものではなく、K-P自身も一つの考え方あるいは試案としていた。実際に行なってみると、特に各筋の作用に対する阻害因子を見つけるのが容易でない。この診断では、筋は本来の生理的な収縮弛緩が阻害されると過剰に収縮して痛みが出るという性質を逆手にとって、痛みからその阻害因子を洗い出そうというわけである。しかし、それがなかなか難しい。というのは、筋の収縮を高める因子は多数あり、その因果関係を必ずしも明確にできないからである。この点が解決できれば診断法としてかなり有効になると思う。

次に局所的因子となる咬合について少し述べたい。

これは病態とその原因との因果関係を明らかにするという診断法本来の形である。しかし、完成されたものではなく、K-P自身も一つの考え方あるいは試案としていた。実際に行なってみると、特に各筋の作用に対する阻害因子を見つけるのが容易でない。この診断では、筋は本来の生理的な収縮弛緩が阻害されると過剰に収縮して痛みが出るという性質を逆手にとって、痛みからその阻害因子を洗い出そうというわけである。しかし、それがなかなか難しい。というのは、筋の収縮を高める因子は多数あり、その因果関係を必ずしも明確にできないからである。この点が解決できれば診断法としてかなり有効になると思う。

次に局所的因子となる咬合について少し述べたい。

形態的な咬合異常と機能的な咬合異常

かつて顎関節症の原因になるとして早期接触、咬頭干渉、過蓋咬合、低位咬合、咬頭嵌合位の偏位などがあげられたことがあった。しかし、それぞれは原因として確認されたものではなく、ただそうした患者に診られた咬合状態というものだった。それらは確かに顎関節や顎筋の機能を障害する可能性はある。だが、実際に目前の患者にそうした咬合状態がみられた場合、それを原因因子として断定できるかとなるとそれは問題である。病態との因果関係がわからないからである。因果関係が明らかであれば原因因子と断定できるが、そうでなければ単なる一咬合状態というだけである。

端的に言うと、ある咬合が形態的に異常であっても病態と必ずしも関係しないということ、しかしもし、それが病態に関係すると認められた場合には機能的にも咬合異常と言えるということである。つまり因果関係があるかどうかが要点である。

そこで、どうやって因果関係を見つけるかである。それは病態の発現には当該組織に過剰な負荷がかかることが大きく関係する点を踏まえて、口内検査で形態的な咬合の異常を見つけ、それが関与するような先に推測した下顎の動作を行わせて反応を見る。この場合、過剰な負荷が重要で、それには加わる力の大きさと頻度が関係するので、下顎の動作には力を加える必要がある。これは症状誘発テストという方法で、診断では重用される。

先の症例では大臼歯の異常な接触関係が認められた。それは形態的な咬合異常だが、症状誘発テストによって機能的な異常咬合と認められ、局所的原因因子と断定されたのである。

こうした考え方がなかった頃は、先に挙げたような形態的な咬合の異常を原因因子として処置することもあった。咬合調整と称して咬頭を部分的に、時には全体的に削除したりした。その結果、症状を悪化させたり新たに発症させたりすることもあった。症状との因果関係が明らかにできないとき、実際には少なくないが、決して不可逆的な処置をしてはならないのである。

端的に言うと、ある咬合が形態的に異常であっても病態と必ずしも関係しないということ、しかしもし、それが病態に関係すると認められた場合には機能的にも咬合異常と言えるということである。つまり因果関係があるかどうかが要点である。

そこで、どうやって因果関係を見つけるかである。それは病態の発現には当該組織に過剰な負荷がかかることが大きく関係する点を踏まえて、口内検査で形態的な咬合の異常を見つけ、それが関与するような先に推測した下顎の動作を行わせて反応を見る。この場合、過剰な負荷が重要で、それには加わる力の大きさと頻度が関係するので、下顎の動作には力を加える必要がある。これは症状誘発テストという方法で、診断では重用される。

先の症例では大臼歯の異常な接触関係が認められた。それは形態的な咬合異常だが、症状誘発テストによって機能的な異常咬合と認められ、局所的原因因子と断定されたのである。

こうした考え方がなかった頃は、先に挙げたような形態的な咬合の異常を原因因子として処置することもあった。咬合調整と称して咬頭を部分的に、時には全体的に削除したりした。その結果、症状を悪化させたり新たに発症させたりすることもあった。症状との因果関係が明らかにできないとき、実際には少なくないが、決して不可逆的な処置をしてはならないのである。

顎二腹筋後腹に関する咬合異常

図4.右側方咬合位の上下顎犬歯の接触.

顎二腹筋が病態に陥るのは局所的には後方運動と側方運動が障害された場合である。その障害になるのはすでに述べたような大臼歯部の異常な接触関係が多い。しかし、見かけ上異常がない、つまり形態的な異常がない咬合関係でもそれらの運動を障害することがある。

例えば、側方運動を誘導する歯の接触が関係する場合である。それはガイドと呼ばれる犬歯やその付近の歯が長い間に摩耗してきて(図4)、それまで接触していなかった大臼歯が接触するようになり、運動を障害するというものである(図5a,b)。大臼歯の接触関係を見ても何ら異常は見当たらない。患者はそうした歯の変化が起きたことは全く知らない。当初は側頸部に時折不快を感じる程度である。やがてそれが鈍痛に変わって初めて異常だと気付く。触診すると顎二腹筋後腹部に圧痛がある。実際にそうした何かわからないうちに起こる側頸部の違和感、鈍痛を訴える人が多くいる。診察では上下の歯列関係をよく観察して、その変化を見抜くことが重要である。なお、症状に起伏があるのは精神的な緊張、中枢の影響と考えられる。

例えば、側方運動を誘導する歯の接触が関係する場合である。それはガイドと呼ばれる犬歯やその付近の歯が長い間に摩耗してきて(図4)、それまで接触していなかった大臼歯が接触するようになり、運動を障害するというものである(図5a,b)。大臼歯の接触関係を見ても何ら異常は見当たらない。患者はそうした歯の変化が起きたことは全く知らない。当初は側頸部に時折不快を感じる程度である。やがてそれが鈍痛に変わって初めて異常だと気付く。触診すると顎二腹筋後腹部に圧痛がある。実際にそうした何かわからないうちに起こる側頸部の違和感、鈍痛を訴える人が多くいる。診察では上下の歯列関係をよく観察して、その変化を見抜くことが重要である。なお、症状に起伏があるのは精神的な緊張、中枢の影響と考えられる。

図5.図4の時の左側上下顎第二大臼歯の接触部位(青色).

終わりに

これまで述べたように、側頸部の痛みや違和感の中には顎二腹筋後腹の機能の異常に起因するものがある。それは多くの場合顎関節とは関係がない。顎関節症の症状分類には咀嚼筋痛が挙げられているが、顎二腹筋は咀嚼筋ではない。従って、この病態は顎関節症とは呼べない。でも、実際にはこの筋は咀嚼筋と一緒に働くので、一つの病態として扱われるべきだろう。筆者が筋や顎関節に関わる病態を顎機能異常と呼んだのはそのような理由からである。それが漠然としていて不適切だとの批判は認める。だが、顎機能の正常Orthofunctionに対応するものとして欧文ではDysfunction, Disorderが用いられるが、日本語では機能異常というのが妥当と考えたのである。

繰り返すまでもなく、咀嚼筋でない顎二腹筋が主体的に関わっている病態があるのは事実である。そこで、敢えて言うなら顎機能の病態、それは異常でも障害、不全でも名称はともかく、その中に顎関節症とそれに対応して顎筋症とでも言った区分がされると理解しやすいと思うのだが。

繰り返すまでもなく、咀嚼筋でない顎二腹筋が主体的に関わっている病態があるのは事実である。そこで、敢えて言うなら顎機能の病態、それは異常でも障害、不全でも名称はともかく、その中に顎関節症とそれに対応して顎筋症とでも言った区分がされると理解しやすいと思うのだが。

文献

1)Krogh-Poulsen,W.G. : Management of the occlusion of the teeth. In Schwartz & Chayes: Facial pain and mandibular dysfunction. WB Saunders Co., Philadelphia,1968.

2)藍 稔:顎機能異常・咬合からのアプローチ.医歯薬出版、東京、1983.

2)藍 稔:顎機能異常・咬合からのアプローチ.医歯薬出版、東京、1983.