第12回 再度、中心位に関して

第12回は,咬合論の核ともいうべき「中心位」「中心咬合位」についてです.最新の日本補綴歯科学会の歯科補綴学専門用語集に記載されているこれらの単語の説明は,どのような背景に基づいてなされているのか?その背景に妥当性があるのか?歴史的背景と,我が国における下顎運動や咬合についての多くの素晴らしい業績によって解明された情報が,必ずしも反映されていないことに対する問題提起がなされています.

第12回 再度、中心位に関して

「中心咬合位は下顎が中心位にある時の下顎位である」との記述を目にするようになった。こうした考えはおそらく最近の補綴学用語集によるものと思われ、そこには確かにそのように書かれている。これに関する自分の考えは「真実を求めて、とくに咬頭嵌合位に関して」日補綴会誌10、2018.の中で述べた。それについていろいろご意見を頂戴し大変考えさせられた。そこで今回はその私見を敷衍し、改めてこの問題について見解を述べることにする。

中心咬合位と中心位

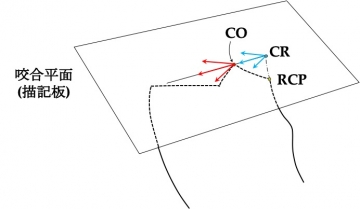

図1.描記板上に描かれるゴシックアーチ

CO:中心咬合位

CR:中心位

RCP:後方歯牙接触位(有歯顎)

すでに書いたように、中心咬合位central occlusion(CO)はGysi がゴシックアーチを描いたとき、その尖頭になるところは閉口した下顎の位置であり、そこから下顎が前後左右に自由に動ける中心となる意味で中心咬合位と命名した。これは現在、習慣性開閉口運動やタッピングをさせたときに収まる位置つまり終末位とほぼ一致する、そして正常有歯顎では咬頭嵌合した状態にある咬頭嵌合位(IP)と考えられている。

このゴシックアーチの描記ではGysiは体を起こして楽な状態で閉口させて前後左右に下顎を動かす方法で行った。一方、下顎をできるだけ後ろに引いた状態で同様に動かして描記する方法もある。これは現在よく行われる方法である。両者共に似たような矢じり様の軌跡が得られるが、当然のことながら後者の方が下顎を後ろに引いた分だけ後ろに描かれる。尖頭の位置も後ろにずれている。この時の下顎の位置が従来、中心位central relation(CR)とされてきた(図1)。

この中心位は下顎を後ろに引いた状態である。一般に下顎の前後的位置を見るには下顎頭(顆頭)の位置で見る、つまり、下顎窩の中で下顎頭がどの位置にあるかを見るわけである。それにはX線写真が活用されるが、この中心位では下顎頭は窩の中で最も後ろに位置している。解剖学的には下顎頭は後部の薄い軟組織を介して関節窩の後面に当たっている状態である。

というわけで、この中心位は関節の構造によって決められた下顎の後方位ということになる。これは関節の構造が変化しない限り安定した下顎頭の位置で、下顎のさまざまな位置(下顎位)、とくに咬合した時の下顎の位置(咬合位)を考える場合の基準として有効とされてきた。これが従来からの中心位の考え方である。

このゴシックアーチの描記ではGysiは体を起こして楽な状態で閉口させて前後左右に下顎を動かす方法で行った。一方、下顎をできるだけ後ろに引いた状態で同様に動かして描記する方法もある。これは現在よく行われる方法である。両者共に似たような矢じり様の軌跡が得られるが、当然のことながら後者の方が下顎を後ろに引いた分だけ後ろに描かれる。尖頭の位置も後ろにずれている。この時の下顎の位置が従来、中心位central relation(CR)とされてきた(図1)。

この中心位は下顎を後ろに引いた状態である。一般に下顎の前後的位置を見るには下顎頭(顆頭)の位置で見る、つまり、下顎窩の中で下顎頭がどの位置にあるかを見るわけである。それにはX線写真が活用されるが、この中心位では下顎頭は窩の中で最も後ろに位置している。解剖学的には下顎頭は後部の薄い軟組織を介して関節窩の後面に当たっている状態である。

というわけで、この中心位は関節の構造によって決められた下顎の後方位ということになる。これは関節の構造が変化しない限り安定した下顎頭の位置で、下顎のさまざまな位置(下顎位)、とくに咬合した時の下顎の位置(咬合位)を考える場合の基準として有効とされてきた。これが従来からの中心位の考え方である。

中心位に関する下顎運動の研究

1960年以降、我が国では下顎位や下顎運動の研究が活発に行われてきた。その結果、下顎の運動範囲が明らかになり、その中でそれまで個々に考えられてきた種々な下顎位の相互関係も分かってきた。現在、補綴学の教科書に載っている下顎の運動範囲や下顎位などはすべてこの時代の研究によって明らかにされたものといって過言ではない。

そうした研究のさなか、1921年米国のMcCollumのもとで作られたナソロジーの考え方が断片的に伝わってきた。これは一言で言うと、下顎の蝶番運動をもとにして上下顎のクラウンブリッジによる咬合再構成を目指した考え方である。1921年と言えばGysiがゴシックアーチ描記を発表した頃だがMcCollumらの業績は知られていなかった。先に述べたように残された資料が僅かで、少数の臨床医たちのスタディーグループだったように思われる。その情報はもっぱらそこで研修を受けてきた僅かな人達からで、当時我々には理解し難いところが多かった。その考え方の中心となった蝶番運動について少し述べてみる。

当時、下顎が蝶番運動することは顎関節の構造から推測されてはいたが、具体的な証拠はなかった。それについて佐久間はマルチフラッシュ法を使って矢状面上の下顎全運動を記録し、そこから下顎頭の動き(顆路)を算出した。その結果、最後方での開口運動では開口約16㎜までは下顎頭は最後位にあってそれを中心とした蝶番運動が可能であるとことが明らかになった。ついで、根本は下顎運動分解記録装置を使って下顎の三次元的な運動範囲を記録し、その立体的な像を提示した。その後方限界運動路の後方突出部(変曲点)より上部 は円弧を描き、その中心は下顎頭にあること、つまり下顎頭を中心とした蝶番運動であることを確認した。

これらの高精度な測定法によって下顎が下顎頭を中心に蝶番運動することが実証されたのである。なお、蝶番運動という場合、その中心は下顎頭の範囲内にあるということである。任意に開閉運動すると下顎は円弧を描くが、その中心は一定せず大体下顎頭からはずれたところにある。中心が下顎頭から外れた位置で固定したとしても下顎頭はそれを中心に動くことになるので蝶番運動には当たらない。

そうした研究のさなか、1921年米国のMcCollumのもとで作られたナソロジーの考え方が断片的に伝わってきた。これは一言で言うと、下顎の蝶番運動をもとにして上下顎のクラウンブリッジによる咬合再構成を目指した考え方である。1921年と言えばGysiがゴシックアーチ描記を発表した頃だがMcCollumらの業績は知られていなかった。先に述べたように残された資料が僅かで、少数の臨床医たちのスタディーグループだったように思われる。その情報はもっぱらそこで研修を受けてきた僅かな人達からで、当時我々には理解し難いところが多かった。その考え方の中心となった蝶番運動について少し述べてみる。

当時、下顎が蝶番運動することは顎関節の構造から推測されてはいたが、具体的な証拠はなかった。それについて佐久間はマルチフラッシュ法を使って矢状面上の下顎全運動を記録し、そこから下顎頭の動き(顆路)を算出した。その結果、最後方での開口運動では開口約16㎜までは下顎頭は最後位にあってそれを中心とした蝶番運動が可能であるとことが明らかになった。ついで、根本は下顎運動分解記録装置を使って下顎の三次元的な運動範囲を記録し、その立体的な像を提示した。その後方限界運動路の後方突出部(変曲点)より上部 は円弧を描き、その中心は下顎頭にあること、つまり下顎頭を中心とした蝶番運動であることを確認した。

これらの高精度な測定法によって下顎が下顎頭を中心に蝶番運動することが実証されたのである。なお、蝶番運動という場合、その中心は下顎頭の範囲内にあるということである。任意に開閉運動すると下顎は円弧を描くが、その中心は一定せず大体下顎頭からはずれたところにある。中心が下顎頭から外れた位置で固定したとしても下顎頭はそれを中心に動くことになるので蝶番運動には当たらない。

この蝶番運動の中心は、下顎歯列に固定した顔弓(hinge bow)で下顎を引いた状態で開閉運動を行わせながら不動点を探すと、比較的簡単に下顎頭の範囲内に見付けることができる。これは下顎がその不動点を軸として蝶番運動が出来るということである。しかし、ごく僅かな人では不動点が見つからないこともある。それは先の佐久間の測定においてもみられ、下顎頭が最後方の位置に留まった状態での回転ができず前に移動してしまうからと考えられる。

つまり、殆どの人では下顎頭が位置をずらすことなく回転する蝶番運動ができるわけで、下顎頭が関節窩内で最後位にあれば先に言ったように解剖学的構造によってそれが可能だということである。この時の下顎の状態は終末蝶番軸位Terminal hinge positionともいわれる。なお、理論的には下顎頭は関節窩内のどの位置でも純粋な回転でき、蝶番運動ができるはずだが、実際には下顎頭は移動しやすく最後位や窩の中央部つまり顆頭安定位以外は難しいだろう。これについては顎関節の構造からみて納得できると思う。

さて、下顎頭が下顎窩内で最後方にある下顎位は従来中心位と呼んだ。先ほど述べた下顎を後方に引いた状態で描いたゴシックアーチの尖頭の下顎位である。それはこの蝶番運動の経路上の一断面、つまりゴシックアーチ描記板で蝶番運動路が切断されたときにその面上に尖頭として表れたものである。さらに言い換えると、中心位とは終末蝶番運動の範囲にある下顎位ということで、概略、切歯部の後方限界運動路の変曲点より上の円弧上にある下顎位すべてである。この範囲であれば高さが変わっても中心位は変わらないということである。三次元的下顎運動範囲を見ればそのことはよくわかる。ナソロジーはここに着目して理論立てをしたのである。

こうした中心位の考え方は米国補綴学用語集GPT-2, 1963にははっきり書かれている。

つまり、殆どの人では下顎頭が位置をずらすことなく回転する蝶番運動ができるわけで、下顎頭が関節窩内で最後位にあれば先に言ったように解剖学的構造によってそれが可能だということである。この時の下顎の状態は終末蝶番軸位Terminal hinge positionともいわれる。なお、理論的には下顎頭は関節窩内のどの位置でも純粋な回転でき、蝶番運動ができるはずだが、実際には下顎頭は移動しやすく最後位や窩の中央部つまり顆頭安定位以外は難しいだろう。これについては顎関節の構造からみて納得できると思う。

さて、下顎頭が下顎窩内で最後方にある下顎位は従来中心位と呼んだ。先ほど述べた下顎を後方に引いた状態で描いたゴシックアーチの尖頭の下顎位である。それはこの蝶番運動の経路上の一断面、つまりゴシックアーチ描記板で蝶番運動路が切断されたときにその面上に尖頭として表れたものである。さらに言い換えると、中心位とは終末蝶番運動の範囲にある下顎位ということで、概略、切歯部の後方限界運動路の変曲点より上の円弧上にある下顎位すべてである。この範囲であれば高さが変わっても中心位は変わらないということである。三次元的下顎運動範囲を見ればそのことはよくわかる。ナソロジーはここに着目して理論立てをしたのである。

こうした中心位の考え方は米国補綴学用語集GPT-2, 1963にははっきり書かれている。

新たな中心位について

ところで、ここで問題にするのは最初に言った「中心咬合位は下顎が中心位にある時の咬合位である」という定義である。今まで述べたことからすると、中心咬合位(CO)と中心位(CR)とは別の下顎の位置ということである。中心位は後方限界運動路ではその上部の経路上にある下顎の位置であり、有歯顎では咬合接触することによって終末する。この時、下顎位としては中心位であるが、上下歯が接触する位置は何と呼ぶか。これまで用語はなく、中心位における咬合位とでも言うしかなかった。表記もCRであった。

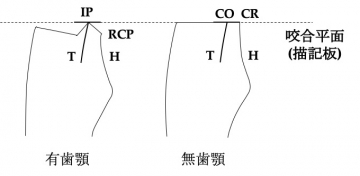

1952年頃、スウェーデンのPosseltが後方歯牙接触位retruded contact position(RCP)という名称を発表した。これは有歯顎者で矢状面の下顎運動路を記録したときの後方限界路の上下歯が接触する位置であり、この運動の終末点になる。ここから下顎は前方へ移動して上下歯が噛み合う咬頭嵌合位に達する(図2)。として、中心位での咬合位の用語が出来たのである。この辺りのことは本シリーズ第2回で述べた。ただ、この用語はGPT-9には収載されていない。

1952年頃、スウェーデンのPosseltが後方歯牙接触位retruded contact position(RCP)という名称を発表した。これは有歯顎者で矢状面の下顎運動路を記録したときの後方限界路の上下歯が接触する位置であり、この運動の終末点になる。ここから下顎は前方へ移動して上下歯が噛み合う咬頭嵌合位に達する(図2)。として、中心位での咬合位の用語が出来たのである。この辺りのことは本シリーズ第2回で述べた。ただ、この用語はGPT-9には収載されていない。

図2.下顎運動路と下顎位の関係

IP:咬頭嵌合位,CO:中心咬合位,RCP:後方歯牙接触位,

CR:中心位,H:蝶番運動路,T:タッピング運動路,習慣性閉口路

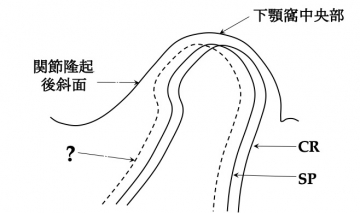

さて、上記の中心咬合位が中心位の時の咬合位だという考え方についてである。そこでは中心位を下顎の最後位ではなく、下顎窩内で下顎頭関節面が関節隆起後斜面に対面した状態のときの位置としている。この位置は窩中央よりやや前方にあると考えられる。そして蝶番運動が行える位置であるともいう。

こうした考え方は米国補綴学用語集GPTで見ると、1987年の5版あたりで変更されて出てきたようで、現在に至っている。その間、8版では中心位の顆頭の位置は最後位、前上方位など様々な意見があって統一できなかったとして7つを列挙した。しかし、それでは定義として具合が悪いと考えたのか最新のGPT-9では一つに絞ったらしい。

だが、用語の内容つまり定義の変更にはそれなりの理由があるはずである。1987年以前の定義ではどこに問題があるのか、また新たな定義はそれを凌駕するだけの妥当性があるのかである。先の定義で問題があるとすれば、関節円板の転位に対応できないことぐらいだろう。しかし、それは下顎頭の位置が最後位であろうと前上方位であろうと避けられない問題である。

何を根拠に関節隆起の後斜面に対する前上方位という定義に落ち着いたのか分からない。ただ推測すると、機能的に適正な咬頭嵌合位、つまり中心咬合位を決める咬合採得するにあたってそこに終末する運動があれば都合がよい。そのために下顎頭の位置を窩中央よりやや前方に変えたのではないか。現在我々は咬合採得に習慣性開閉運動やタッピングを使ってその終末点を求め、従来の中心位つまりゴシックアーチ尖頭を参照しながら、そこから中心咬合位をきめている。それと似たようなことを考えてのことではないかと思う。しかし、その下顎位を中心位とするのには賛同し難い。中心位は以前から言われてきた通り下顎の最後位most retruded position であり、新定義の下顎位には別の名前を付けるべきである。そうでないと非常に混乱を招き好ましくない。

こうした考え方は米国補綴学用語集GPTで見ると、1987年の5版あたりで変更されて出てきたようで、現在に至っている。その間、8版では中心位の顆頭の位置は最後位、前上方位など様々な意見があって統一できなかったとして7つを列挙した。しかし、それでは定義として具合が悪いと考えたのか最新のGPT-9では一つに絞ったらしい。

だが、用語の内容つまり定義の変更にはそれなりの理由があるはずである。1987年以前の定義ではどこに問題があるのか、また新たな定義はそれを凌駕するだけの妥当性があるのかである。先の定義で問題があるとすれば、関節円板の転位に対応できないことぐらいだろう。しかし、それは下顎頭の位置が最後位であろうと前上方位であろうと避けられない問題である。

何を根拠に関節隆起の後斜面に対する前上方位という定義に落ち着いたのか分からない。ただ推測すると、機能的に適正な咬頭嵌合位、つまり中心咬合位を決める咬合採得するにあたってそこに終末する運動があれば都合がよい。そのために下顎頭の位置を窩中央よりやや前方に変えたのではないか。現在我々は咬合採得に習慣性開閉運動やタッピングを使ってその終末点を求め、従来の中心位つまりゴシックアーチ尖頭を参照しながら、そこから中心咬合位をきめている。それと似たようなことを考えてのことではないかと思う。しかし、その下顎位を中心位とするのには賛同し難い。中心位は以前から言われてきた通り下顎の最後位most retruded position であり、新定義の下顎位には別の名前を付けるべきである。そうでないと非常に混乱を招き好ましくない。

図3.各下顎位に対する下顎頭の推定位置

CR:中心位,最後位

SP:中心咬合位(咬頭嵌合位)の顆頭位(顆頭安定位)

?:前上方の顆頭の位置

ところで、この新たな中心位、下顎頭が関節隆起後斜面に対面している状態、これは以前からDawsonが主張していたようだが、彼は下顎体を左右で両手で掴み下顎頭を前上方へ誘導する方法を推奨している。でも、果たして期待通りの位置が得られるか。先にも述べたとおり、下顎頭は関節窩内の中央では収まりがよく、解剖学的に顆頭安定位として確かめられている。また、最後位ではすでに述べたように下顎頭は窩後壁で規制され、位置が安定する。しかし、関節隆起後斜面に対面する状態では窩中央よりやや前になり、下顎頭は安定するか、安定した蝶番運動は可能なのか疑問である(図3)。下顎頭が最後位にある時の終末蝶番運動については、これまで安定性、再現性がいろいろ検討され一定の評価が得られている。この新たな下顎位での蝶番運動の安定性や再現性については確認されたのだろうか。GPT-9の定義では「clinically useful, repeatable reference position」 というが、実証されているのか。終末蝶番運動よりもいずれの点でも劣ると思われるのだが。

咬合診断との関係

最後に咬合診断を行う場合の基準位について少し触れておきたい。咬合診断が言われるようになったのは当然のことながら有歯顎の咬合が注目されるようになってからである。歯の欠損や不正咬合などで咬合位や咬合接触が異常になり、歯周組織や顎関節に障害が見られるようになってからである。そのなかでPosseltの診断法は有名でよく使われている。彼はさきに触れた後方歯牙接触位を発見し、それが中心位であることからそれを基準に咬頭嵌合位の変化を咬合器を使って測定する方法を考案した。そのためのデンタータス咬合器は北欧諸国の研究者たちによって作られたと聞くが、大きな特徴は顆路で顆頭の移動量が測定できることである。

その具体的な方法は、まず咬合器の顆路、顆頭球を中心の位置に固定する。顔弓を使って上顎模型を装着、次いで下顎を最後位に誘導し、そのチェックバイトをとり、それを介して下顎模型を装着する。チェックバイトを外して咬合器を閉じると上下の歯列は嵌合せず後方歯牙接触位をとることになる。このときの歯の接触を調べる。次いで、固定してあった顆路、顆頭球を緩めると模型は咬頭嵌合位に移動する。この際の左右の顆頭球の移動量は顆路上の目盛りで読み取れる。これによって左右の下顎頭の動きが把握でき、その量の程度や左右の違いによって嵌合位の状態を診断する。この方法はかつてスウェーデンやデンマーク、ドイツあたりの歯科大学では咬合学実習として行っていた。そこでは下顎最後位つまり中心位を基準として咬頭嵌合位を評価していたのである。

さて、新たな定義の中心位を基準とした場合、こうした方法ができるのかである。そのためにはまず、先に述べたような基準位としての安定性や再現性が問題になるだろう。それがクリアできたとすると、その中心位で閉口した咬合位が中心咬合位としているので、それに咬頭嵌合位が一致すればよく、ずれていれば異常とでもいうのか、それは顎機能上どういう意味を持つのか、など咬合診断の基準として問題がある。あるいは、ひょっとして咬合診断の基準位には従来の中心位つまり下顎の最後位を使うのか。自分にはなんだかよく分からない。

その具体的な方法は、まず咬合器の顆路、顆頭球を中心の位置に固定する。顔弓を使って上顎模型を装着、次いで下顎を最後位に誘導し、そのチェックバイトをとり、それを介して下顎模型を装着する。チェックバイトを外して咬合器を閉じると上下の歯列は嵌合せず後方歯牙接触位をとることになる。このときの歯の接触を調べる。次いで、固定してあった顆路、顆頭球を緩めると模型は咬頭嵌合位に移動する。この際の左右の顆頭球の移動量は顆路上の目盛りで読み取れる。これによって左右の下顎頭の動きが把握でき、その量の程度や左右の違いによって嵌合位の状態を診断する。この方法はかつてスウェーデンやデンマーク、ドイツあたりの歯科大学では咬合学実習として行っていた。そこでは下顎最後位つまり中心位を基準として咬頭嵌合位を評価していたのである。

さて、新たな定義の中心位を基準とした場合、こうした方法ができるのかである。そのためにはまず、先に述べたような基準位としての安定性や再現性が問題になるだろう。それがクリアできたとすると、その中心位で閉口した咬合位が中心咬合位としているので、それに咬頭嵌合位が一致すればよく、ずれていれば異常とでもいうのか、それは顎機能上どういう意味を持つのか、など咬合診断の基準として問題がある。あるいは、ひょっとして咬合診断の基準位には従来の中心位つまり下顎の最後位を使うのか。自分にはなんだかよく分からない。

おわりに

以上に述べてきたように、新たな中心位の定義には問題が多く、どうも納得できない。用語として定義するには関係する学会や専門家の意見を聴き、そこから適切と考えられるものを選び出すわけだが、それに関わる委員の人たちの高い見識が求められる。しかし、この問題に関していえば専門家や研究者の意見がどれ程活かされているのか、検証不十分な臨床経験からの意見が優先されているのでは、など邪推したくなる。とくに「clinically useful」などと書かれているのを見るとそう思いたくなる。

用語集には序文があるが、GPT-9には作成に関係した学会や雑誌などの名が列挙されている。それを見ると当然ながら多くが米国の学会、雑誌である。他の国のものもいくつか含まれているが、日本や北欧、ヨーロッパの主要な学会や雑誌は見あたらない。それはそうとして、問題はGPTのわが国歯科補綴学への影響である。日本補綴歯科学会や会誌がGPTに関係してないとしても、その用語集作成にあたってGPTを意識するところがあるだろう。それはGPTが世界的に広く使われている?とすれば仕方ないと思う。

ここで問題の中心位を歯科補綴学用語集5版で見ると、まずGPT-9の定義を挙げている。ただ、先に述べたような多様な考え方があることを付記し、さらに専門用語として適当かどうか検討したが、現時点では不適当として削除することはしなかったとしている。また、中心咬合位については咬頭嵌合位と同義、正常咬合者では下顎頭は顆頭安定位にあるとするが、GPT-9がいう中心位での咬合位もあげている。ただ、中心位の定義が不明確なことからこの定義も変わるとしている。ということから、慎重な対応をしていることはよくわかる。

しかし、先にも触れたが、わが国では下顎運動や咬合について多くの業績が挙げられてきた。とくに1960年頃からは石原の指導のもとで数々の研究が行われ、先の二つの業績をはじめ咬頭嵌合位と中心位の関係、下顎安静位に関して上下的な下顎位の様態、顆頭安定位や全運動軸など非常に優れた成果を上げてきた。それらは下顎運動や咬合を考える場合の理論的な拠り所になり、世界的にも十分認められるものと言える。日本の歯科補綴学用語集としては独自に、わが国で行われてきた業績がもっと活かされていいと思うのだが如何か。それはこの分野だけでなく他についても言えることである。

一方、用語を使用する側としては、用語集を参考にしながらも内容を十分吟味して慎重に用いるべきだと思う。

用語集には序文があるが、GPT-9には作成に関係した学会や雑誌などの名が列挙されている。それを見ると当然ながら多くが米国の学会、雑誌である。他の国のものもいくつか含まれているが、日本や北欧、ヨーロッパの主要な学会や雑誌は見あたらない。それはそうとして、問題はGPTのわが国歯科補綴学への影響である。日本補綴歯科学会や会誌がGPTに関係してないとしても、その用語集作成にあたってGPTを意識するところがあるだろう。それはGPTが世界的に広く使われている?とすれば仕方ないと思う。

ここで問題の中心位を歯科補綴学用語集5版で見ると、まずGPT-9の定義を挙げている。ただ、先に述べたような多様な考え方があることを付記し、さらに専門用語として適当かどうか検討したが、現時点では不適当として削除することはしなかったとしている。また、中心咬合位については咬頭嵌合位と同義、正常咬合者では下顎頭は顆頭安定位にあるとするが、GPT-9がいう中心位での咬合位もあげている。ただ、中心位の定義が不明確なことからこの定義も変わるとしている。ということから、慎重な対応をしていることはよくわかる。

しかし、先にも触れたが、わが国では下顎運動や咬合について多くの業績が挙げられてきた。とくに1960年頃からは石原の指導のもとで数々の研究が行われ、先の二つの業績をはじめ咬頭嵌合位と中心位の関係、下顎安静位に関して上下的な下顎位の様態、顆頭安定位や全運動軸など非常に優れた成果を上げてきた。それらは下顎運動や咬合を考える場合の理論的な拠り所になり、世界的にも十分認められるものと言える。日本の歯科補綴学用語集としては独自に、わが国で行われてきた業績がもっと活かされていいと思うのだが如何か。それはこの分野だけでなく他についても言えることである。

一方、用語を使用する側としては、用語集を参考にしながらも内容を十分吟味して慎重に用いるべきだと思う。

文献

藍 稔:真実を求めて、とくに咬頭嵌合位に関して.日補綴会誌10:190-196、2018.

The glossary of prosthodontic terms, 9ed, 2017.

歯科補綴学専門用語集、5版、日本補綴歯科学会編、2019.

藍 稔:真実を求めて、とくに咬頭嵌合位に関して.日補綴会誌10:190-196、2018.

The glossary of prosthodontic terms, 9ed, 2017.

歯科補綴学専門用語集、5版、日本補綴歯科学会編、2019.