第11回 咬合湾曲考 その3

前々回,前回に詳述したSpee湾曲に関連し,今回は咬合再建において,どのように咬合湾曲を付与するかについて,歴史的な背景も踏まえ,解説します.

咬合湾曲考 その3 咬合湾曲の再建

前回は発掘された江戸時代以前の頭蓋骨側貌写真を計測し、矢状的な咬合平面の傾斜や咬合湾曲の生成に上顎骨の退縮が関係する可能性を指摘した。ただ、資料が少なく、またその規格精度が明らかでないことからこの調査は一つの試みとして、決定的な結論は示さず、今後の正確な調査が必要であるとした。

そこでこの問題は措くとして、ここでは補綴における咬合平面と咬合湾曲の再建について考えてみることにする。

そこでこの問題は措くとして、ここでは補綴における咬合平面と咬合湾曲の再建について考えてみることにする。

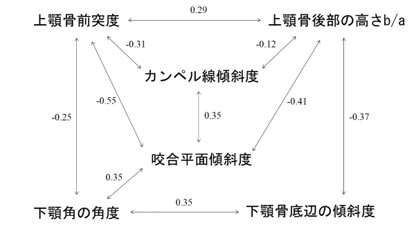

図1 計測部相互の関係(数字は相関係数)

1. 咬合平面設定の基準

無歯顎の補綴ではまず咬合平面を設定し、次いで咬合湾曲を付ける。その咬合平面設定に関して、前回の頭蓋骨の調査では咬合平面の傾斜に上顎骨の退行変化とある程度の相関性がみられた。上顎骨の前突が大きい、また上顎骨後部の退縮が少ない方が咬合平面の傾斜が緩く、一方上顎骨の前突が少なく、後部の退縮が大きい方が咬合平面の傾斜は大きい傾向が伺えた。そこで、これが正しいとして無歯顎の補綴に応用するとなると、上顎骨の状態に合わせて咬合平面の傾斜を変える必要が出てくるのではないか。

現状では咬合平面の設定にはカンペル線を拠り所にして、それとの平行性を求めている。念のため、前回述べた資料で咬合平面とカンペル線との角度差を調べてみると、±5°の範囲にあるものが全体の80%を占めていて、両者はほぼ平行していると見てよさそうであった。カンペル線は外耳道下縁と鼻翼下縁を結ぶ線で、歯の喪失には関係がないので、咬合平面設定にこれと平行にするというのは妥当である。

そこで、カンペル線が上顎骨の退行変化とどう関係しているかを他と同様の方法で調べてみた。結果は咬合平面よりも相関度が低いが、上顎骨の形態変化に応じてカンペル線の傾斜も変化するという傾向が伺えた。これによって咬合平面を設定するにあたって、上顎骨の退行変化をいちいち考慮することなく、カンペル線を頼りに行って問題がないことが改めて確認できた。

図1は、前回の結果と合わせて咬合平面を中心とする上下顎各部との関係を総括したものである。なお、前回示した咬合平面傾斜度と上顎骨の前突度との相関値は誤りで、この図のように訂正する。

無歯顎の補綴ではまず咬合平面を設定し、次いで咬合湾曲を付ける。その咬合平面設定に関して、前回の頭蓋骨の調査では咬合平面の傾斜に上顎骨の退行変化とある程度の相関性がみられた。上顎骨の前突が大きい、また上顎骨後部の退縮が少ない方が咬合平面の傾斜が緩く、一方上顎骨の前突が少なく、後部の退縮が大きい方が咬合平面の傾斜は大きい傾向が伺えた。そこで、これが正しいとして無歯顎の補綴に応用するとなると、上顎骨の状態に合わせて咬合平面の傾斜を変える必要が出てくるのではないか。

現状では咬合平面の設定にはカンペル線を拠り所にして、それとの平行性を求めている。念のため、前回述べた資料で咬合平面とカンペル線との角度差を調べてみると、±5°の範囲にあるものが全体の80%を占めていて、両者はほぼ平行していると見てよさそうであった。カンペル線は外耳道下縁と鼻翼下縁を結ぶ線で、歯の喪失には関係がないので、咬合平面設定にこれと平行にするというのは妥当である。

そこで、カンペル線が上顎骨の退行変化とどう関係しているかを他と同様の方法で調べてみた。結果は咬合平面よりも相関度が低いが、上顎骨の形態変化に応じてカンペル線の傾斜も変化するという傾向が伺えた。これによって咬合平面を設定するにあたって、上顎骨の退行変化をいちいち考慮することなく、カンペル線を頼りに行って問題がないことが改めて確認できた。

図1は、前回の結果と合わせて咬合平面を中心とする上下顎各部との関係を総括したものである。なお、前回示した咬合平面傾斜度と上顎骨の前突度との相関値は誤りで、この図のように訂正する。

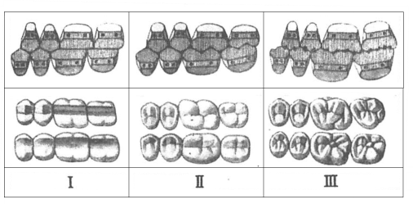

図2 Anatoform陶歯とそれ以前の陶歯の比較

Ⅰ Bonwill型陶歯,Ⅱ 市販されていた陶歯,Ⅲ Anatoform陶歯

2. 調節湾曲

次に、義歯で歯列を再建するに当たって咬合湾曲はどう与えるかについて問題にしたい。

咬合湾曲を最初に指摘したのはSpee(1890年)である。それは頭蓋骨の歯列についてであるが、当時の総義歯では上下の歯列は湾曲を付けず直線的に排列されていたらしい。Bonwillは1859年に顆路型の咬合器を発表している。それ以前に彼は陶歯を考案している筈だが、それに関する資料は手元にない。しかし、GysiはBruhnのハンドブックの中にBonwill型陶歯としてその形と排列した模式図を示している(図2、I下段)。それは臼歯だが、頬側と舌側の咬頭の間に溝状の窪みが前後に走っていて、細かい裂溝は殆ど見られない。問題の配列については、舌側から見た図2、I上段から上下の臼歯が噛み合った部分つまり咬合線は直線状で、湾曲は付いていないことがわかる。

因みに、我が国ではかなり古くから木製の総義歯が使われてきたことはよく知られている。その前歯部は木に彫刻したものや動物の角や牙などで作った人工的な歯が使われていたが、臼歯部は現在我々が咬合採得に使う咬合堤の形そのもので、咬合する面には鋲が打ってあった。この面は平面で、湾曲は付いていない。こうした義歯はやがて明治になって(1874年頃)西洋から入ってきたゴム床義歯に徐々に取って代わられる。このゴム床義歯では臼歯は陶歯が使われているが、歯列の咬合面は直線状に排列され、湾曲は付いていない。このように、古い時代の義歯の人工臼歯は湾曲を付けずに排列されていた。

次に、義歯で歯列を再建するに当たって咬合湾曲はどう与えるかについて問題にしたい。

咬合湾曲を最初に指摘したのはSpee(1890年)である。それは頭蓋骨の歯列についてであるが、当時の総義歯では上下の歯列は湾曲を付けず直線的に排列されていたらしい。Bonwillは1859年に顆路型の咬合器を発表している。それ以前に彼は陶歯を考案している筈だが、それに関する資料は手元にない。しかし、GysiはBruhnのハンドブックの中にBonwill型陶歯としてその形と排列した模式図を示している(図2、I下段)。それは臼歯だが、頬側と舌側の咬頭の間に溝状の窪みが前後に走っていて、細かい裂溝は殆ど見られない。問題の配列については、舌側から見た図2、I上段から上下の臼歯が噛み合った部分つまり咬合線は直線状で、湾曲は付いていないことがわかる。

因みに、我が国ではかなり古くから木製の総義歯が使われてきたことはよく知られている。その前歯部は木に彫刻したものや動物の角や牙などで作った人工的な歯が使われていたが、臼歯部は現在我々が咬合採得に使う咬合堤の形そのもので、咬合する面には鋲が打ってあった。この面は平面で、湾曲は付いていない。こうした義歯はやがて明治になって(1874年頃)西洋から入ってきたゴム床義歯に徐々に取って代わられる。このゴム床義歯では臼歯は陶歯が使われているが、歯列の咬合面は直線状に排列され、湾曲は付いていない。このように、古い時代の義歯の人工臼歯は湾曲を付けずに排列されていた。

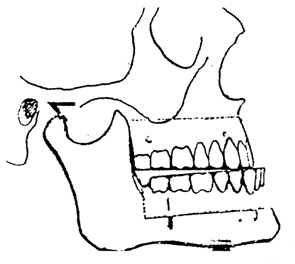

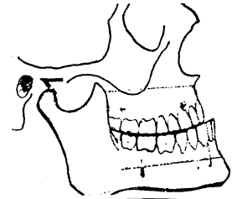

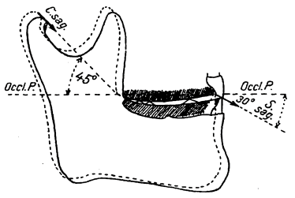

図3 クリステンセン現象

そして1905年、Christensenが直線状に配列された義歯では下顎を前方に滑走運動させると上下の歯列が後方で離開することを指摘した。これは下顎が前方運動する際に下顎頭が関節結節に沿って前下方へ移動することによって下顎後部が沈下するために起きる状態で、クリステンセン現象として今では周知されている(図3)。この現象は、上下の臼歯の接触滑走が出来ないため咀嚼時の臼磨作用にとって最悪であり、また義歯の脱離を招くため何としてでも解決しなければならない課題であった。下顎頭の前下方への運動の傾き、つまり顆路傾斜が緩ければ下顎の沈下は少なく、傾斜が急であれば下顎の沈下は大きく現れる。しかし、顆路傾斜は各人固有のもので30°から40°であり、変えることはできない。

これを前歯の被蓋との関係でみると、被蓋の傾斜が顆路傾斜よりも小さいと下顎後部の沈下が大きく現れ、顆路傾斜と同程度にすると下顎全体が平行移動するように一様に沈下する。さらに被蓋を急にすると、下顎の沈下は前部に大きく現れる。いずれにしても上下の歯列が離開する。

この隙間をなくすにはどうしたらよいか。一つの方法として、切歯の被蓋と同時に咬頭の高さを調節することが考えられる。通常、義歯の安定を考慮して前歯の被蓋は小さくする。すると、歯列の隙間は下顎の後部に現れる。それを埋めるため臼歯の咬頭を高くすればいい。そうすれば下顎が沈下しても臼歯の接触は得られるだろう。しかし、それでは咬頭が高すぎて義歯として満足に使えない。

これを前歯の被蓋との関係でみると、被蓋の傾斜が顆路傾斜よりも小さいと下顎後部の沈下が大きく現れ、顆路傾斜と同程度にすると下顎全体が平行移動するように一様に沈下する。さらに被蓋を急にすると、下顎の沈下は前部に大きく現れる。いずれにしても上下の歯列が離開する。

この隙間をなくすにはどうしたらよいか。一つの方法として、切歯の被蓋と同時に咬頭の高さを調節することが考えられる。通常、義歯の安定を考慮して前歯の被蓋は小さくする。すると、歯列の隙間は下顎の後部に現れる。それを埋めるため臼歯の咬頭を高くすればいい。そうすれば下顎が沈下しても臼歯の接触は得られるだろう。しかし、それでは咬頭が高すぎて義歯として満足に使えない。

そこでもう一つ、歯列に上下的な湾曲を付ける方法が考えられる。ChristensenはSpeeの湾曲に倣った湾曲を付けることで前方運動時の歯列の離開が防げるとした(図4)。それは下顎頭と歯列が半径を異にする同心円上を動くという考え方だが、実際は咬頭傾斜によってこのようにはならないのは明らかである。

これに対してGysiは切歯の被蓋の調節と歯列に湾曲を付けることで上下歯列間の隙間を少なくし、そこに程々の咬頭高さの歯を用いれば解決できることを示した(図5)。実際には、20°あるいは30°の傾斜をもった人工歯を適度の湾曲を付けて並べることで下顎が前方運動したとき歯列間の接触が保たれるというものである。

図2のIII下段にはGysiが考案した Anatoform陶歯の模式図が示されている。これは彼が軸学説や咬合小面学説を発表する遥か前の1914年に作られたものである。この図上段にはこの陶歯を噛み合わせた状態が示されている。よく見ると、第二大臼歯が近心に傾いている。これは、図中央IIの当時市販されていた陶歯の排列に比べて明らかである。この歯の咬合面の遠心と第一小臼歯の咬合面の近心とを結ぶとその間にある咬頭が下方に湾曲を成して並ぶことがわかる。Gysiは20°あるいは30°の陶歯を使ってこうした湾曲を付けることでChristensen現象に対処したのである。そして、こうした湾曲は、Speeの湾曲が単なる形態的なものであるのに対して、Christensen現象の発現を阻止し義歯の安定を得るための役割をするものとしてKompensationskurve調節湾曲と呼んだ。

これに対してGysiは切歯の被蓋の調節と歯列に湾曲を付けることで上下歯列間の隙間を少なくし、そこに程々の咬頭高さの歯を用いれば解決できることを示した(図5)。実際には、20°あるいは30°の傾斜をもった人工歯を適度の湾曲を付けて並べることで下顎が前方運動したとき歯列間の接触が保たれるというものである。

図2のIII下段にはGysiが考案した Anatoform陶歯の模式図が示されている。これは彼が軸学説や咬合小面学説を発表する遥か前の1914年に作られたものである。この図上段にはこの陶歯を噛み合わせた状態が示されている。よく見ると、第二大臼歯が近心に傾いている。これは、図中央IIの当時市販されていた陶歯の排列に比べて明らかである。この歯の咬合面の遠心と第一小臼歯の咬合面の近心とを結ぶとその間にある咬頭が下方に湾曲を成して並ぶことがわかる。Gysiは20°あるいは30°の陶歯を使ってこうした湾曲を付けることでChristensen現象に対処したのである。そして、こうした湾曲は、Speeの湾曲が単なる形態的なものであるのに対して、Christensen現象の発現を阻止し義歯の安定を得るための役割をするものとしてKompensationskurve調節湾曲と呼んだ。

図4 Christensenによる歯列の離開を防ぐ方法

図5 Gysiによる歯列の離開を防ぐ方法

のちにHanauは義歯の安定を得る法則として顆路傾斜、切歯路傾斜、咬合平面の傾斜、調節湾曲の深さ、臼歯の咬頭の高さの5要素を挙げ、それぞれの相互関係を示している。概念的なものであるが、義歯の安定を考える際に有効かもしれない。

ところで、クリステンセン現象という用語、これはさきに述べたようにこの現象を指摘したChristensenに因んだもので、我が国ではよく知られている。ところが、米国の用語集には最近まで載っていなかった。現象そのものについては歯科医師であれば当然知っているはずなのに、用語集にないのを不思議に思っていた。また、コペンハーゲン歯科大学に留学していた時、補綴の実習をしていた学生たちに尋ねたところ、現象は知っていたがクリステンセン現象という名称は知らなかった。Christensenは同大学の何代か前の補綴の教授であり、偉大な先輩として名を冠して誇りにすべきかと思った。GysiもChristensen-Phänomenと記載しているが、この現象を端的に表す用語は必要である。50年前のことで、現在の学生たちは知っているかもしれないが。

ところで、クリステンセン現象という用語、これはさきに述べたようにこの現象を指摘したChristensenに因んだもので、我が国ではよく知られている。ところが、米国の用語集には最近まで載っていなかった。現象そのものについては歯科医師であれば当然知っているはずなのに、用語集にないのを不思議に思っていた。また、コペンハーゲン歯科大学に留学していた時、補綴の実習をしていた学生たちに尋ねたところ、現象は知っていたがクリステンセン現象という名称は知らなかった。Christensenは同大学の何代か前の補綴の教授であり、偉大な先輩として名を冠して誇りにすべきかと思った。GysiもChristensen-Phänomenと記載しているが、この現象を端的に表す用語は必要である。50年前のことで、現在の学生たちは知っているかもしれないが。

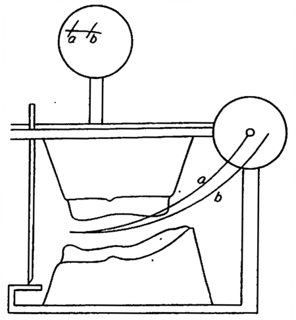

図6 Wadsworth の方法

咬合湾曲中心板の交点aを中心として円を描くが

上顎顎堤を切るときには交点bにずらして円を描く。

3. 調節湾曲を付ける方法

そこで実際に人工歯排列するとき、どうやって咬合湾曲を付けるか。

第1の方法.我々は通常、咬合平面が決まった後、普通20°の人工臼歯を使ってその平面から第一小臼歯から第二大臼歯の各咬頭までの距離を教科書などに示された基準値に従って測りながらそれぞれ排列して行く。基準値は健常な天然歯列での平均値から得られた値と思われるが、原典は分からない。ただそうやって咬合湾曲を作り、咬合器を平均的に矢状顆路傾斜30°、矢状切歯路傾斜10°に設定して前方移動させながら上下歯の接触を調整して歯列を完成させる。このほかMonson以来、曲率半径が10㎝の湾曲面板を咬合平面に置いて、その面に合わせて臼歯を排列する方法もある。

第2の方法.これは下顎頭と下顎中切歯の近心隅角である切歯点を基準として湾曲を付ける方法である(図6)。Wadsworth (1924)が発表した方法で、咬合器に咬合堤の付いた模型を付着した状態で、下顎頭と切歯点の距離にコンパスを合わせ、その長さで各点から咬合器上弓に付けた描記板(咬合湾曲中心板)に円弧を描く。次にその円弧が交わった点を中心としてそのコンパスで咬合堤の側面に円弧を描き、それを咬合湾曲とするというものである。これは比較的簡単に湾曲が得られるとして現在でも使われることがあるが、描かれた湾曲線が後方で顎堤を切る場合が多く、描記板上の交点の位置をずらして湾曲線の位置を調整する。

そこで実際に人工歯排列するとき、どうやって咬合湾曲を付けるか。

第1の方法.我々は通常、咬合平面が決まった後、普通20°の人工臼歯を使ってその平面から第一小臼歯から第二大臼歯の各咬頭までの距離を教科書などに示された基準値に従って測りながらそれぞれ排列して行く。基準値は健常な天然歯列での平均値から得られた値と思われるが、原典は分からない。ただそうやって咬合湾曲を作り、咬合器を平均的に矢状顆路傾斜30°、矢状切歯路傾斜10°に設定して前方移動させながら上下歯の接触を調整して歯列を完成させる。このほかMonson以来、曲率半径が10㎝の湾曲面板を咬合平面に置いて、その面に合わせて臼歯を排列する方法もある。

第2の方法.これは下顎頭と下顎中切歯の近心隅角である切歯点を基準として湾曲を付ける方法である(図6)。Wadsworth (1924)が発表した方法で、咬合器に咬合堤の付いた模型を付着した状態で、下顎頭と切歯点の距離にコンパスを合わせ、その長さで各点から咬合器上弓に付けた描記板(咬合湾曲中心板)に円弧を描く。次にその円弧が交わった点を中心としてそのコンパスで咬合堤の側面に円弧を描き、それを咬合湾曲とするというものである。これは比較的簡単に湾曲が得られるとして現在でも使われることがあるが、描かれた湾曲線が後方で顎堤を切る場合が多く、描記板上の交点の位置をずらして湾曲線の位置を調整する。

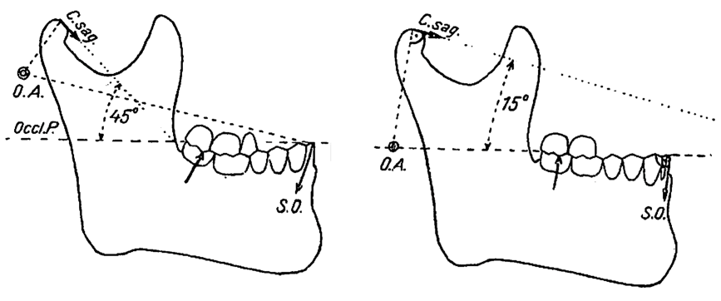

図7 Gysiによる人工臼歯の排列法

閉口運動路に対して第二大臼歯の咬合面が直交するように排列する。

SO: 開閉運動路,OA:開閉運動軸

この湾曲線、よく考えてみるとSpeeが言った下顎頭を通る湾曲そのものである。それがのちに指摘されたように事実と異なることからすると、この方法で描かれる湾曲線がそのまま模型に適合しないのは当然である。

第3の方法.これはGysiが記載している方法である。それは閉口運動路に直交するように第二大臼歯の咬合面を配置し、それを基準にしてほかの臼歯を排列するというものである(図7)。まず、僅かな開口量で開閉運動を行わせ、顆路と切歯路を記録して開閉運動軸を求める。次いでそれを中心として第二大臼歯の位置に円弧を描く。これがその歯の閉口路ということになる。その経路に直交するように第二大臼歯の咬合面の向きを合わせる、と実はここまでしか説明がない。ただ、図を見ると第二大臼歯に段差なく連なるよう第一大臼歯や小臼歯が描かれている。つまり、それらはなだらかな湾曲になるように排列するものと考えられる。しかし、別の図では第一大臼歯も咬合面がその閉口路に直交するように描かれている。とすると、大臼歯は運動路を基準にするのかもしれないが、説明がないのではっきりしない。

この方法では切歯の開閉路の向きによって第二大臼歯の傾きが変わり、湾曲の深さが変わることになる。開口時に切歯が垂直に下降した場合には開閉運動軸が咬合平面上に来るため第二大臼歯の咬合面は水平に配置され、それに従って臼歯列は湾曲にはならず直線状になる(図7右)。しかし、それでは先に述べたように下顎の前方運動時のクリステンセン現象を阻止できない。Gysiはこのようなことは実際には起きないという。

以上、調節湾曲の付け方について三つ挙げたが、前の二つが歯列の湾曲を形態的に決めるのに対して、Gysi の方法は下顎の運動との関係から決めようとするもので、機能的な方法と言えるだろう。彼は、この第二大臼歯の咬合面を閉口路に直交させて配置することは咬合力を垂直的に受け止め、咀嚼効果を高めるのに有効だとしている。ただ、この方法が実際に行われたかどうかわからない、軸学説に関連した理論的なものかもしれない。

第3の方法.これはGysiが記載している方法である。それは閉口運動路に直交するように第二大臼歯の咬合面を配置し、それを基準にしてほかの臼歯を排列するというものである(図7)。まず、僅かな開口量で開閉運動を行わせ、顆路と切歯路を記録して開閉運動軸を求める。次いでそれを中心として第二大臼歯の位置に円弧を描く。これがその歯の閉口路ということになる。その経路に直交するように第二大臼歯の咬合面の向きを合わせる、と実はここまでしか説明がない。ただ、図を見ると第二大臼歯に段差なく連なるよう第一大臼歯や小臼歯が描かれている。つまり、それらはなだらかな湾曲になるように排列するものと考えられる。しかし、別の図では第一大臼歯も咬合面がその閉口路に直交するように描かれている。とすると、大臼歯は運動路を基準にするのかもしれないが、説明がないのではっきりしない。

この方法では切歯の開閉路の向きによって第二大臼歯の傾きが変わり、湾曲の深さが変わることになる。開口時に切歯が垂直に下降した場合には開閉運動軸が咬合平面上に来るため第二大臼歯の咬合面は水平に配置され、それに従って臼歯列は湾曲にはならず直線状になる(図7右)。しかし、それでは先に述べたように下顎の前方運動時のクリステンセン現象を阻止できない。Gysiはこのようなことは実際には起きないという。

以上、調節湾曲の付け方について三つ挙げたが、前の二つが歯列の湾曲を形態的に決めるのに対して、Gysi の方法は下顎の運動との関係から決めようとするもので、機能的な方法と言えるだろう。彼は、この第二大臼歯の咬合面を閉口路に直交させて配置することは咬合力を垂直的に受け止め、咀嚼効果を高めるのに有効だとしている。ただ、この方法が実際に行われたかどうかわからない、軸学説に関連した理論的なものかもしれない。

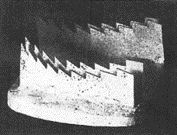

なお、Gysiは咬合小面学説から陶歯の形を具体化するため、咬合器の下部に歯列に相当する部位にサメの歯と称する鋸歯状の金属板を立て、これに対合するよう上部に石膏ブロックをつけて、咬合器を側方運動させてブロック上に金属板の軌跡を彫刻させた(図8)。それを臼歯の輪郭に切り分け、形を整えて陶歯の原型を作った(図9左)。ところで、この金属板の鋸歯の並びをよく見ると前後に湾曲が付いている。となると、ブロックに彫刻された上顎歯列になる部分には湾曲が付いている筈である。それを切り分けて小臼歯、大臼歯が作られたとすると、それらは予め湾曲して並べられるように仕組まれていたことになる(図9右)。

こうした方法で作られた陶歯であれば、先に述べたように第二大臼歯を初めに位置付ければそれに従ってほかの臼歯は容易に排列できるかもしれない。ただ、ほかでも述べたが、このサメの歯による一連の作業には不明な点が多い。

こうした方法で作られた陶歯であれば、先に述べたように第二大臼歯を初めに位置付ければそれに従ってほかの臼歯は容易に排列できるかもしれない。ただ、ほかでも述べたが、このサメの歯による一連の作業には不明な点が多い。

図8 Gysiのサメの歯

図9 サメの歯で彫刻された形(左)とそれを整形して作った人工歯を排列した状態(右)

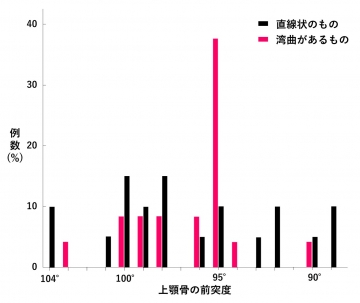

図10 臼歯列咬合面の並びと上顎骨の前突度の関係

4. 天然歯列と人工歯列の咬合湾曲

咬合湾曲について、Speeの湾曲の流れで矢状面上のものを対象に論じてきた。だが、咬合湾曲には前から見た側方咬合湾曲もある。これについては別の機会にしたい。

はじめに述べたように歯列の湾曲をSpeeが指摘して以来、Monson、Wadsworthをはじめ多くの人がそれを確認し、わが国でも矢崎がその湾曲の度合いを測定し、Monsonらのいう曲率半径10㎝辺りの湾曲が最も多いと報告している。しかし、古い時代の頭蓋骨を見ると湾曲のないものが少なくなかった。そこで、前回、頭蓋骨の調査で咬合湾曲については咬合平面の傾斜との関係を述べたが、ここで少し補足したい。

縄文時代から江戸時代の22例の頭蓋骨の写真上で上顎あるいは下顎の歯列咬合面の並びを左右側について観測した結果、直線状のものと湾曲が付いたものが夫々20例、24例に見られた。これについて上顎骨の前突度(89°~104°)との関係を見ると、直線状のものは98°~100°にやや多いが、ほぼ均等に分布したのに対して、湾曲したものはおよそ95°に突出して多かった(図10)。つまり、直線状のものは上顎骨前突の程度に関わらず広く分布するのに対して、湾曲したものは上顎骨の前突がやや小さいものに集中したということである。すでに述べたように上顎骨の前突の減少を進化による退行変化と捉えるならば、この湾曲はそうした変化に関連付けられるのではないかと思われる。

咬合湾曲について、Speeの湾曲の流れで矢状面上のものを対象に論じてきた。だが、咬合湾曲には前から見た側方咬合湾曲もある。これについては別の機会にしたい。

はじめに述べたように歯列の湾曲をSpeeが指摘して以来、Monson、Wadsworthをはじめ多くの人がそれを確認し、わが国でも矢崎がその湾曲の度合いを測定し、Monsonらのいう曲率半径10㎝辺りの湾曲が最も多いと報告している。しかし、古い時代の頭蓋骨を見ると湾曲のないものが少なくなかった。そこで、前回、頭蓋骨の調査で咬合湾曲については咬合平面の傾斜との関係を述べたが、ここで少し補足したい。

縄文時代から江戸時代の22例の頭蓋骨の写真上で上顎あるいは下顎の歯列咬合面の並びを左右側について観測した結果、直線状のものと湾曲が付いたものが夫々20例、24例に見られた。これについて上顎骨の前突度(89°~104°)との関係を見ると、直線状のものは98°~100°にやや多いが、ほぼ均等に分布したのに対して、湾曲したものはおよそ95°に突出して多かった(図10)。つまり、直線状のものは上顎骨前突の程度に関わらず広く分布するのに対して、湾曲したものは上顎骨の前突がやや小さいものに集中したということである。すでに述べたように上顎骨の前突の減少を進化による退行変化と捉えるならば、この湾曲はそうした変化に関連付けられるのではないかと思われる。

そこで、前回、人の進化過程で起きた退行変化によって湾曲が出来たとの仮説を立てたのだが、あくまでもこの仮説が当たっていればの話だが、人類史学的に見れば湾曲が付いたのは比較的新しいのではないか。さらに言えば、この咬合湾曲は現代人特有の形態ということになるかもしれない。大規模で詳細な調査が待たれる。

湾曲の有無について機能的な違いについては触れなかった。それは、これまでこうした問題を扱った論文が殆ど見当たらず、根拠になるものがなかったからである。おそらく顎の機能にとって目立つほどの違いはないだろう。ただ、湾曲が強い歯列では、下顎が前方あるいは側方へ滑走運動したときに後方の歯が強く接触することがあり、ときには障害的に働くことがある。そうした点を考えると、天然歯列では湾曲は緩い方が問題が少ないと言える。

一方、総義歯の人工歯列では咬合湾曲は、すでに述べたようにクリステンセン現象による歯列の離開を防ぐため調節湾曲として必要である。ただ、その湾曲が強いと天然歯列の場合と同様のことが起きて義歯の安定を妨げる恐れがある。

以上見てきたとおり天然歯列に見られる咬合湾曲は、生成過程は兎も角、自然にできた形態的なものである。それに対して、総義歯の咬合湾曲は天然歯列の湾曲の影響を受けてはいるが義歯の安定、脱離防止を目的した人工的な湾曲で、両者は似て非なるものである。

湾曲の有無について機能的な違いについては触れなかった。それは、これまでこうした問題を扱った論文が殆ど見当たらず、根拠になるものがなかったからである。おそらく顎の機能にとって目立つほどの違いはないだろう。ただ、湾曲が強い歯列では、下顎が前方あるいは側方へ滑走運動したときに後方の歯が強く接触することがあり、ときには障害的に働くことがある。そうした点を考えると、天然歯列では湾曲は緩い方が問題が少ないと言える。

一方、総義歯の人工歯列では咬合湾曲は、すでに述べたようにクリステンセン現象による歯列の離開を防ぐため調節湾曲として必要である。ただ、その湾曲が強いと天然歯列の場合と同様のことが起きて義歯の安定を妨げる恐れがある。

以上見てきたとおり天然歯列に見られる咬合湾曲は、生成過程は兎も角、自然にできた形態的なものである。それに対して、総義歯の咬合湾曲は天然歯列の湾曲の影響を受けてはいるが義歯の安定、脱離防止を目的した人工的な湾曲で、両者は似て非なるものである。

文献

Gysi,A: Artikulation, Handbuch der Zahnheilkunde. Bd 3, Bruhn, München, JF Bergmann,1926.

Gysi,A. Kӧhler,L: Handbuch der Zahnheilkunde Ⅳ. Scheff, Berlin u. Wien, Urban u. Schwarzenberg, 1929.

石原寿郎、長谷川成男、藍 稔:下顎運動と咬合器.日本歯科評論社、東京、1975.

Gysi,A: Artikulation, Handbuch der Zahnheilkunde. Bd 3, Bruhn, München, JF Bergmann,1926.

Gysi,A. Kӧhler,L: Handbuch der Zahnheilkunde Ⅳ. Scheff, Berlin u. Wien, Urban u. Schwarzenberg, 1929.

石原寿郎、長谷川成男、藍 稔:下顎運動と咬合器.日本歯科評論社、東京、1975.