「LRBAは尿濃縮と体内の水恒常性維持に必須のタンパクである」【内田信一 教授、安藤史顕 助教】

― 尿濃縮力が低下し多尿をきたす疾患の新たな治療標的の解明 ―

ポイント

- 腎臓集合管※1において、水の通り道(アクアポリン2水チャネル:AQP2)の活性化は尿量の重要な決定因子です。抗利尿ホルモンであるバゾプレシンがプロテインキナーゼA (PKA)/AQP2シグナルを活性化すると、尿中の水がAQP2を介して体内へ再吸収され、尿量が減少します。

- 本研究では、LRBAがPKAからAQP2へのシグナル伝達に必須のタンパクであることを発見しました。LRBAは、PKAの足場タンパクとしてPKAをAQP2の近傍に局在化する役割があり、LRBAをノックアウトするとAQP2の活性化および水の再吸収が高度に障害されることをつきとめました。

- LRBAに結合するPKAの活性化は、先天性腎性尿崩症※2や夜間頻尿など尿濃縮力が低下する疾患の創薬標的として有望であり、尿濃縮薬開発への応用が期待されます。

研究の背景

研究成果の概要

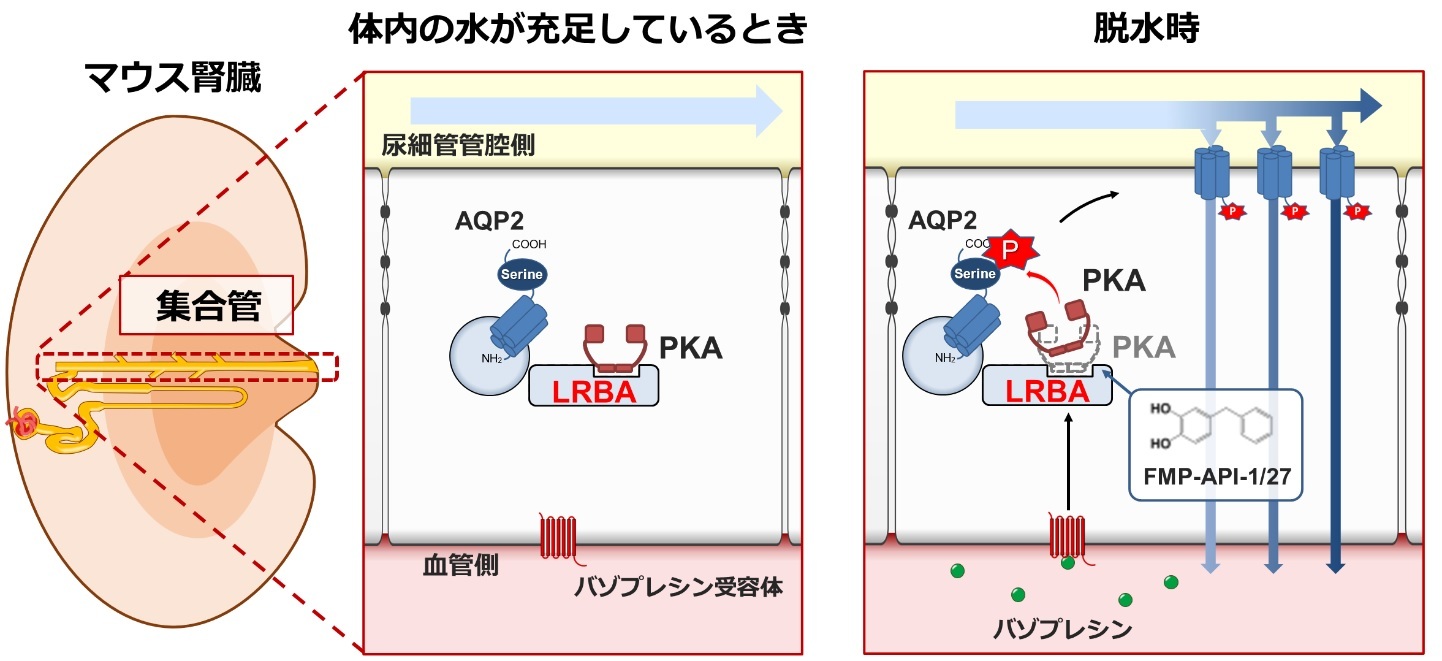

LRBAはPKAの足場タンパク(AKAP)としてPKAの細胞内局在を決める役割を持つことが知られています。LRBAをノックアウトすると足場の消失によりPKAがAQP2周囲に局在できなくなり、バゾプレシンを投与してもAQP2がリン酸化されませんでした。その結果、Lrbaノックアウトマウスの飲水量を制限すると、尿濃縮機構の破綻により尿量を減らすことができず、体重が急激に低下しました。

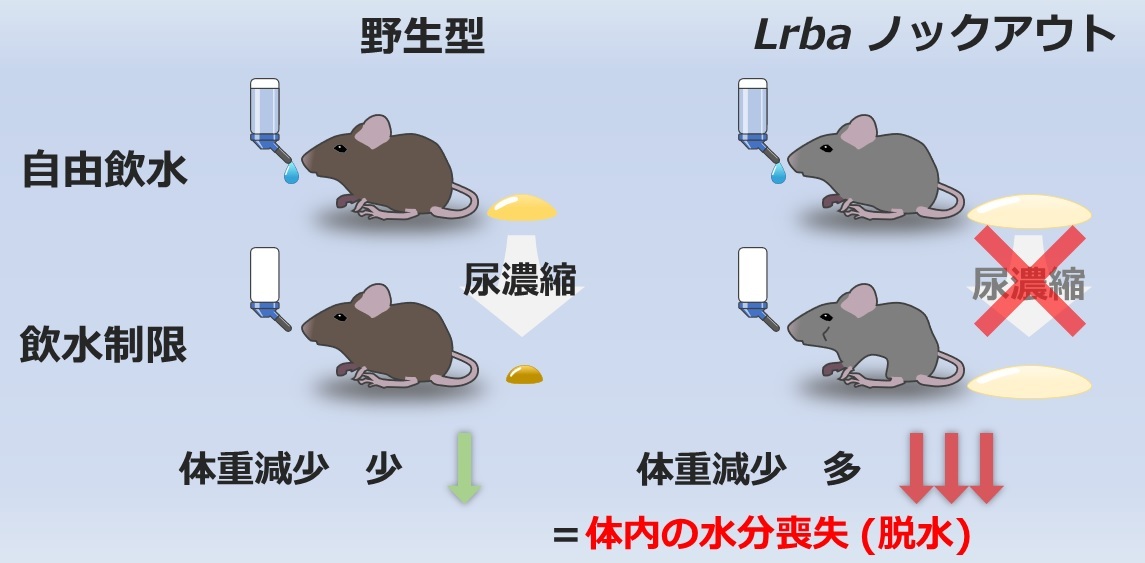

図1: Lrbaノックアウトマウスは脱水環境下に適応できない

野生型マウスでは飲水を制限すると、バゾプレシン刺激により尿濃縮が起こる。しかしLrbaノックアウトマウスでは、バゾプレシン刺激が亢進しているにもかかわらず尿濃縮が起こらないため、脱水の進行を回避できず体重が低下する。

図2: 本研究で明らかになった尿濃縮のしくみと新たな治療標的

LRBAはAKAPの一つであり、PKAと結合しAQP2の近傍にPKAを局在化している。FMP-API-1/27や脱水時に分泌されるバゾプレシンは、LRBAに結合しているPKAの局在を変化させAQP2をリン酸化する(図中のPはリン酸化を表す)。これによりAQP2は細胞膜へ移動し、尿濃縮が起こる。

研究成果の意義

用語解説

腎臓では、血液から尿が濾過された後に尿細管と呼ばれる細い管を通過して尿が排泄される。尿細管は様々なセグメントに分かれており、それぞれアミノ酸・糖・電解質・尿素・水などの出納を食事摂取量などに応じて調節する役割がある。腎臓集合管は、水の再吸収量と尿量を調節し体内の水バランスを一定に保つ。

※2先天性腎性尿崩症

バゾプレシン2型受容体の遺伝子異常によって受容体の機能が喪失しており、腎臓での尿濃縮力が著しく低下する稀少難病である。昼夜を問わない多尿は生活の質を低下させ、学級活動や社会活動の制限を招くが、根治的治療法は開発されていない。

※3リン酸化

リン酸化は生体内でタンパクが受ける翻訳後修飾のうちの一つである。PKAによるタンパクのリン酸化は、シグナル伝達においてスイッチの役割を果たしており、例えばAQP2はリン酸化されると細胞膜へ輸送される。

論文情報

掲載誌:The proceedings of the national academy of sciences (米国科学アカデミー紀要)

論文タイトル: LRBA is essential for urinary concentration and water homeostasis

DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2202125119

研究者プロフィール

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

腎臓内科学分野 教授

・研究領域

腎臓 水・電解質輸送

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

腎臓内科学分野 助教

・研究領域

腎臓 水・電解質輸送

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

腎臓内科学分野

・研究領域

腎臓 水・電解質輸送

問い合わせ先

<研究に関すること>

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

腎臓内科学分野 内田信一(ウチダ シンイチ)

安藤史顕(アンドウ フミアキ)

E-mail:fandkidc[@]tmd.ac.jp

<報道に関すること>

東京医科歯科大学 総務部総務秘書課広報係

〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45

E-mail:kouhou.adm[@]tmd.ac.jp

※E-mailは上記アドレス[@]の部分を@に変えてください。