コロナ禍での集中治療室におけるタブレット貸出による面会の効果

コロナ禍での集中治療室におけるタブレット貸出による面会の効果

― オンライン面会と患者家族のメンタルヘルス・ケア ―

ポイント

- 患者家族面会は医療従事者との接点でもあり、集中治療を要する重症患者の家族のメンタルヘルス※1・ケアに重要な役割を果たしています。しかし、コロナ禍において多くの病院で患者家族面会が禁止・制限され、患者家族のメンタルヘルス・ケアに懸念が生じています。

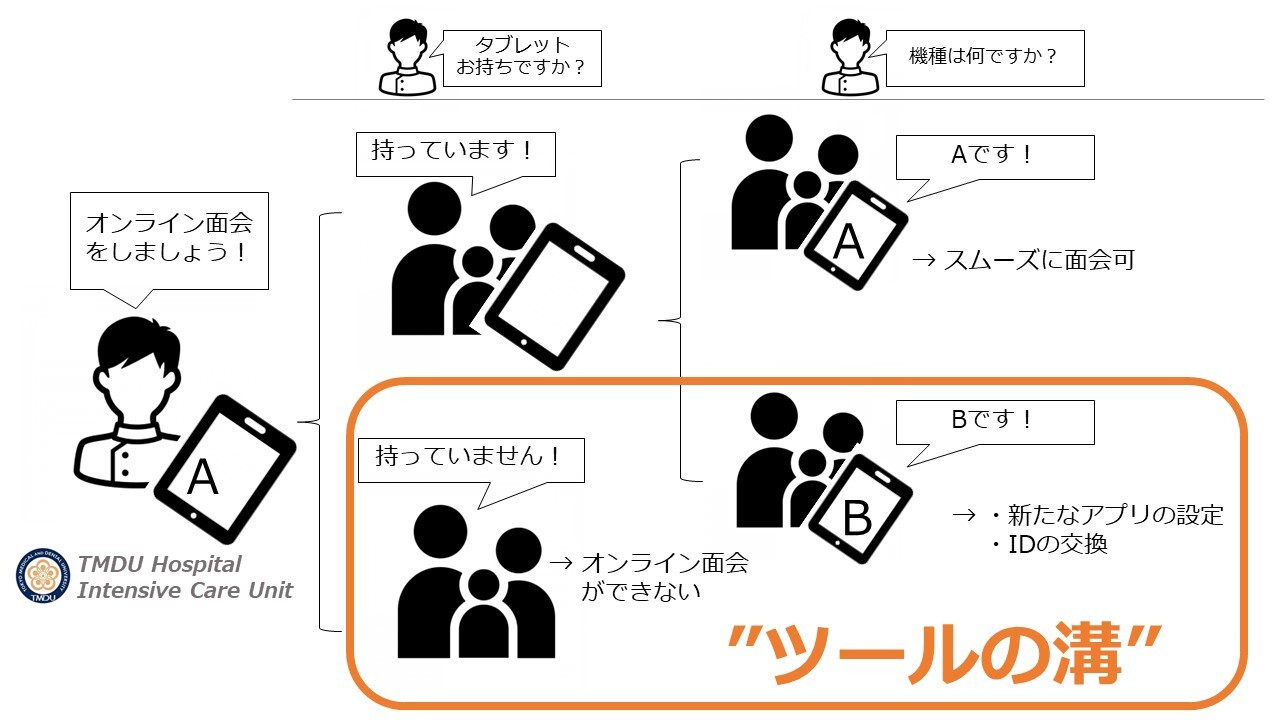

- そこで、タブレットなどを用いた動画通信による「オンライン面会」が注目を集めています。しかし、オンライン面会を計画したところ、約4割の家族がタブレット未所有、あるいは機種の違いにより円滑に動画通信ができないといった「ツールの溝」が存在しました。

- 東京医科歯科大学病院集中治療部ではタブレット貸出による家族面会システムを構築し、「ツールの溝」を埋める取り組みを実施したところ、家族・医療従事者双方から高い評価を得ました。

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生体集中管理学分野の野坂宜之助教と山内英雄特任講師、鵜川豊世武特任准教授、若林健二教授の研究グループは、タブレット貸出により東京医科歯科大学病院集中治療部と患者家族を動画通信で結ぶ遠隔家族面会システムを構築し、その効果を家族と医療従事者双方に対するアンケート調査により評価しました。本研究はシャープ株式会社の協力のもと、患者家族と病院間の通話専用に開発された、操作が簡単な動画通信機能付きタブレット端末を用いておこなわれました。研究成果は、第49回日本救急医学会総会・学術集会で報告されました。

研究の背景

当院は200名を超える重症患者を含む600名以上のCOVID-19患者の治療に当たる中で、PICS-F対策としてタブレットを用いた動画通信による遠隔家族面会に取り組んでまいりました。しかしながら、患者家族の中には、タブレットを所有していなかったり、所有している機種が異なるために新たなアプリの設定やIDなど個人情報を含む複雑な情報の交換が必要な状況があるなど、「ツールの溝」が多く存在しました。

研究成果の概要

1、 「ツールの溝」の頻度と内訳

当院集中治療部では本年5月以降40家族にタブレット面会を実施し、そのうち15件(37%)にタブレットを貸出しました。つまり、約4割に「ツールの溝」が存在していました。貸出した家族のうち約7割(10名)は50代以上の中高年層でした。また、家族の居住地の約3割(4件)は首都圏以外の遠隔地でした。

2、 タブレット面会の効果

タブレット面会により平均週2-3回の面会が実施されるようになり、看護師が画面越しに家族ケアを実施する頻度が明らかに増えました。

3、 家族・医療従事者の評価

家族・医療従事者に実施した5点満点の満足度調査ではそれぞれ中央値5点、4点という高い評価を得ました。また、患者家族アンケートの自由記載欄には以下のようなコメント(抜粋)を得ました。

「先生方や看護師さんの表情が「力」になり、電話だけでは伝わらない感覚が良かったです。」

「このタブレットで毎日面会でき、現実に向かい合うことができました。」

「百聞は一見にしかず」

「元気になっていく姿を見て安心して毎日を過ごすことができました。」

研究成果の意義

私達はオンライン面会のPICS―F予防効果について、さらに研究を進めてまいります。

用語解説

心の健康状態のこと。ストレスなどが原因となって無意識のうちに自分自身をコントロールできなくなってしまう状態をメンタルヘルス障害と呼びます。

※2オンライン面会とは?

タブレット端末やPCに搭載された画像通信アプリを使用して実施する、家族と患者あるいは医療従事者の間で実施される面会のこと。

研究者プロフィール

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科

生体集中管理学分野 助教

・研究領域:集中治療医学

東京医科歯科大学病院

クリティカル・ケア部門 看護師長

救急看護認定看護師

・研究領域:救急・集中治療看護

東京医科歯科大学病院

集中治療部 特任講師

・研究領域:集中治療医学

東京医科歯科大学病院

集中治療部 特任准教授

・研究領域:集中治療医学

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科

生体集中管理学分野 教授

・研究領域:集中治療医学

問い合わせ先

<研究に関すること>

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

生体集中管理学学分野 氏名 野坂 宜之(ノサカ ノブユキ)

E-mail:nnosaka.ccm[@]tmd.ac.jp

<報道に関すること>

東京医科歯科大学 総務部総務秘書課広報係

〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45

E-mail:kouhou.adm[@]tmd.ac.jp