Ⅱ. 現在における舌小帯短縮症の考え方と対応

1. 新生児期、乳児期前期

かつて舌小帯短縮症は母乳育児の推進のために手術の対象とされていたが、その医学的根拠は無く、舌小帯の手術は行われなくなった。

新生児および乳児の哺乳障害には様々な原因が考えられているが、舌小帯短縮症と哺乳障害の関係を調べた報告によれば、いずれも統計的な関連性を示す結果にはなっておらず、舌小帯短縮症が哺乳障害の主たる原因になるとは考えられていない。したがって、この時期に遭遇する舌小帯短縮症は哺乳障害とは関係がなく、手術を行う必要はない。

2. 幼児期全般

日本語では発音する時に舌の先端を上顎の前歯の裏側に接触させるものがあり、これらは歯音や歯茎音と呼ばれている。具体的には、タ行の一部(タ、テ、ト、ダ、デ、ド)とナ行が歯音で、ラ行が歯茎音である。舌小帯短縮症では舌の運動障害の程度によってこれらの発音が曖昧になる。同様に、英語では l, r, th 等の発音が曖昧になる。ところが、舌小帯短縮症の小児のうちで構音障害を認めた患

児への言語治療では、3歳代で機能訓練を開始し、構音機能の発達完了期の5歳時に治療効果を判定し、その結果から手術の要否を判断しても機能は十分回復するとの報告が複数あり、構音障害のために早期(2~4歳)に手術をする必要性はないとされている。

一方、固形物を食べる時は先ず前歯で切断し、口に入った食片を上下の奥歯で噛みつぶし、唾液と混ぜて嚥下する。口に入った食片を噛みつぶすにはそれらを上下の奥歯の間に移動させて、ほんの少しの間保持しなくてはならない。この時、舌と頬、顎の協調運動が必要であり、それぞれの器官の何れかに運動制限があると摂食機能障害の可能性が出てくる。舌小帯短縮症では舌の運動制限が生じるこ

とから、その程度によっては協調運動に乱れが生じ、食片をこぼすといった問題が生じる可能性もある。

ところで、従来から歯科領域では舌小帯短縮症が歯列発育に影響を与えるとの意見があるが、その科学的根拠は提示されていない。

(1) 幼児期前半

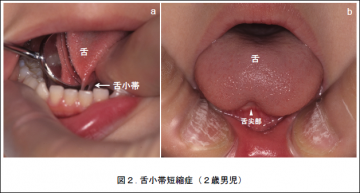

歯科領域では舌を出すとハート型になる舌小帯短縮症は手術の適応とされてきたが、言語治療の統計研究の結果や摂食機能の発達完了期が2.5~3歳であることを考えると、この時期での手術の必要性はないと言える。

(2) 幼児期後半

幼児期は構音能力が発達する時期なので、舌小帯短縮症があって構音障害を認める場合でも、経過観察するか状況によって3歳以後に言語治療を行うが、手術の必然性はない。構音能力の発達完了期の5歳時になお構音障害がある場合は手術の必要性があるか否かを判断する。

4~5歳で食片をこぼすといった摂食機能障害がある場合、障害の程度と患児の心理的状況によって手術が必要か否かを判断する。

ただし、舌小帯短縮症による機能障害(構音障害、摂食機能障害)がいじめや劣等感などの原因になっていると判断される場合には比較的早期(3~4歳)に手術の検討が必要になる場合もある。

かつて舌小帯短縮症は母乳育児の推進のために手術の対象とされていたが、その医学的根拠は無く、舌小帯の手術は行われなくなった。

新生児および乳児の哺乳障害には様々な原因が考えられているが、舌小帯短縮症と哺乳障害の関係を調べた報告によれば、いずれも統計的な関連性を示す結果にはなっておらず、舌小帯短縮症が哺乳障害の主たる原因になるとは考えられていない。したがって、この時期に遭遇する舌小帯短縮症は哺乳障害とは関係がなく、手術を行う必要はない。

2. 幼児期全般

日本語では発音する時に舌の先端を上顎の前歯の裏側に接触させるものがあり、これらは歯音や歯茎音と呼ばれている。具体的には、タ行の一部(タ、テ、ト、ダ、デ、ド)とナ行が歯音で、ラ行が歯茎音である。舌小帯短縮症では舌の運動障害の程度によってこれらの発音が曖昧になる。同様に、英語では l, r, th 等の発音が曖昧になる。ところが、舌小帯短縮症の小児のうちで構音障害を認めた患

児への言語治療では、3歳代で機能訓練を開始し、構音機能の発達完了期の5歳時に治療効果を判定し、その結果から手術の要否を判断しても機能は十分回復するとの報告が複数あり、構音障害のために早期(2~4歳)に手術をする必要性はないとされている。

一方、固形物を食べる時は先ず前歯で切断し、口に入った食片を上下の奥歯で噛みつぶし、唾液と混ぜて嚥下する。口に入った食片を噛みつぶすにはそれらを上下の奥歯の間に移動させて、ほんの少しの間保持しなくてはならない。この時、舌と頬、顎の協調運動が必要であり、それぞれの器官の何れかに運動制限があると摂食機能障害の可能性が出てくる。舌小帯短縮症では舌の運動制限が生じるこ

とから、その程度によっては協調運動に乱れが生じ、食片をこぼすといった問題が生じる可能性もある。

ところで、従来から歯科領域では舌小帯短縮症が歯列発育に影響を与えるとの意見があるが、その科学的根拠は提示されていない。

(1) 幼児期前半

歯科領域では舌を出すとハート型になる舌小帯短縮症は手術の適応とされてきたが、言語治療の統計研究の結果や摂食機能の発達完了期が2.5~3歳であることを考えると、この時期での手術の必要性はないと言える。

(2) 幼児期後半

幼児期は構音能力が発達する時期なので、舌小帯短縮症があって構音障害を認める場合でも、経過観察するか状況によって3歳以後に言語治療を行うが、手術の必然性はない。構音能力の発達完了期の5歳時になお構音障害がある場合は手術の必要性があるか否かを判断する。

4~5歳で食片をこぼすといった摂食機能障害がある場合、障害の程度と患児の心理的状況によって手術が必要か否かを判断する。

ただし、舌小帯短縮症による機能障害(構音障害、摂食機能障害)がいじめや劣等感などの原因になっていると判断される場合には比較的早期(3~4歳)に手術の検討が必要になる場合もある。