第17回 靭帯位とその周辺の話

第17回 靭帯位とその周辺の話

咬頭嵌合位の前後的位置

1908年Gysiがゴシックアーチ描記法を発表した。彼はその側方経路に注目し、それを側方運動の中心軸を求める手がかりにしたが、その経路の交点についてはあまり意を払っていなかったらしい。しかし、前方、側方、後方へ下顎が動く中心的な顎の位置であるとしてそれをZentrale Okklusion中心咬合位と名付けた。これによって念願だった下顎の前後的な正しい位置の決定ができることになったのである。だが、Gysiはこれには触れていない。この位置が前後左右の運動の中心と考えるからにはそれは当然のことと考えていたのだろう。当時はゴシックアーチ描記法という用語はなくGysiの方法と呼ばれたが、その頂点が咬頭嵌合の位置付けに広く使われることになったのである。

下顎の後方運動と中心位

これに関して、1930年National society of denture prosthesis、これはのちの米国の補綴歯科学会と思われるが、「下顎頭が最後位にあってそこから下顎が自由に側方運動できるとき、その顎位を中心位という」と定義し、さらに中心位を求めるにはGysiの方法が唯一の方法で、科学的にも実用的にも推奨されるとの声明を出した。これについてノルウェーの研究者Årstadは、臨床経験に基づくもので下顎頭が最後位にあるとの解剖学的根拠が欠けているとした。そして、のちにGysiに確かめたが、はっきりした答えは得られなかったと記している。

Gysiは先に述べたようにゴシックアーチの頂点を中心咬合位として、そこから下顎は後方へわずかに動けると言った。頂点を後方位とは言っていないし、中心位という言葉も使っていない。彼は最初からそのような概念はもっていなかったと思われる。そうした立場をとるGysiに対して、ゴシックアーチの頂点が下顎の後方位つまり中心位で、その時の下顎頭が最後位にあるとする根拠を求められても困惑しただろう。話が違うので、はっきり説明できなかったとしても当然だろう。

Årstedは後に述べるように、1954年に下顎の後方位に関する顎関節靭帯と咬合小面について詳細な論文を発表している。

下顎頭の後方移動の抑制

筋が関係するという考え方は、下顎頭を前方に引くのに働く外側翼突筋などが、下顎頭が後方位からさらに後退するのを阻止するように前方に引くというものである。これについては関係する筋を麻酔した状態でゴシックアーチ描記を行わせたが、正常者との差異が見られなかった。また、解剖体で下顎に付く筋をすべて除去した状態で、さらには筋すべてと関節後部組織も除去した状態でも下顎頭の後方位からの後退は見られなかったということから、筋や関節後部組織の関与は否定された。そこで、関節を包む靭帯に注目が集まることになった。

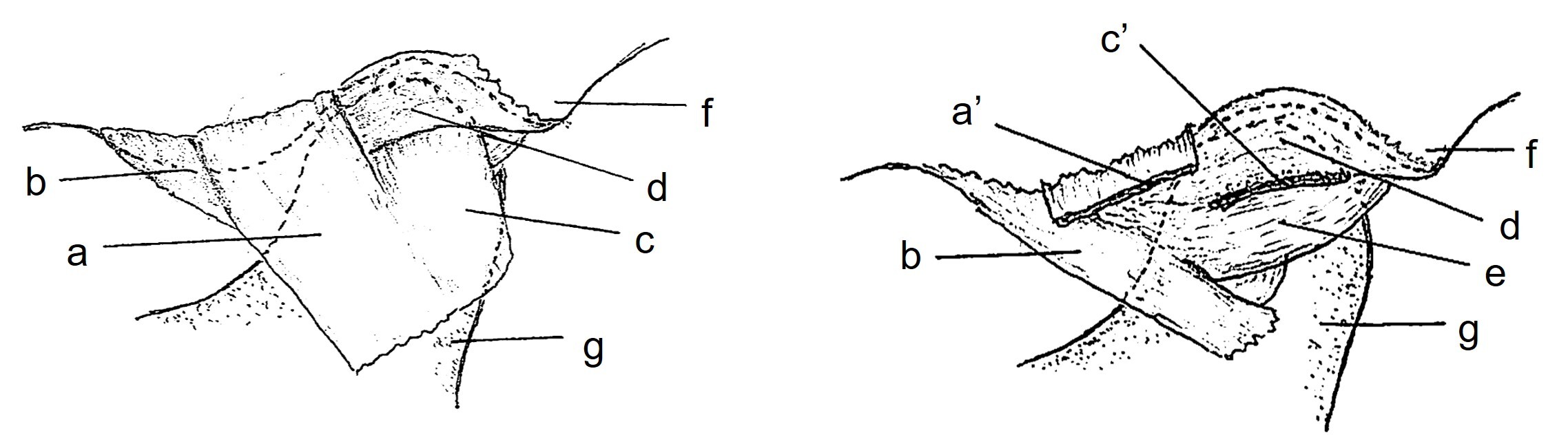

顎関節は他の関節と同様、幾重にも重なる線維組織から成る靭帯によってしっかり包まれている。その構造を見ると、この組織は表層部と深層部に大別される。表層部はさらに内外二層からなり、関節結節後斜面外側や下顎窩外側下縁からやや斜め下方に走って下顎頸に付く薄い組織(図1a)と、その内側で関節結節前斜面から斜めに下顎頭外側極付近に付く組織(図1b)がある。これらは通常、外側靭帯あるいは側頭下顎靭帯と呼ばれる部分で、関節の外側を広く覆っている。深層部はやはりいくつかの線維束に分けられ、関節結節や頬骨弓基部から水平に走り関節円板後部組織に移行する太い線維束(図1e)、その上方で関節結節から水平に走り関節後結節に付着する線維束(図1d)などがあり、これらが関節包とよばれる部分である。

こうした組織構造の中で下顎頭の後方移動を阻止できる部分となると、線維が太く強力な組織ということになる。すると、表層部つまり外側靭帯と呼ばれる組織は該当しなくなる。深層部はいずれの線維束も太い線維から成っていてその走行が水平的であることから、下顎頭の後方移動に十分対抗できそうである。

図1.顎関節の外側壁の靭帯. a. 第4層前方線維、b . 第3層、c. 第4層後方線維、d . 第5層、e . 第2層、f . 関節後結節、g . 下顎頭、a’, c’. 第4層前方、後方線維切断端.

(文献2より図改変)

しかし、そのしばらく後に行われた新鮮屍体の顎関節組織を詳細に検討した研究では、外側靭帯や関節包外側部を切断しても下顎頭の後方位には殆ど変化が見られなかった。後方位からさらに後退させようとすると極めて強い抵抗感があること、さらに関節包の組織所見や関節円板の被圧縮性の測定結果から、下顎頭の後方移動を制限するのは関節円板を介した下顎窩の後上壁以外には考えられないとの結論に至った。

こうした経緯を経て、現在では下顎頭の後方位を規制するのは関節包などの靭帯ではなく、主に関節窩後部の骨性部分とするのが妥当と考えられるようになった。しかしそうなると、靭帯によって決まる下顎位としての靭帯位という用語に問題が出てくる。これについては後に説明する。

後方歯牙接触位

下顎を後ろに引いた状態で閉口運動をする、つまり蝶番運動した場合、その終末位では咬頭嵌合せずどこか一部の歯が接触し、そこから前へ僅かに接触滑走して嵌合状態に達する人が多い。この最初に接触した時の下顎位をPosseltはretruded contact position後方歯牙接触位と名付けた。当時、彼はスウェーデンのマルメ歯科大学歯周病学教授であった。

この位置では下顎は後退して下顎頭が下顎窩内の最後位にあるので中心位でもある。そこから咬頭嵌合位に向かって下顎が前上方へ移動するとき、下顎頭は最後位から顆頭安定位に相当する窩の中央に前進する。その距離は先の値にほぼ近い。咬合診断ではこの関係を使って中心位を基準として咬頭嵌合位の方向や距離を測定したり後方歯牙接触する歯を検出したりする。

後方歯牙接触位、咬頭嵌合位における歯の接触

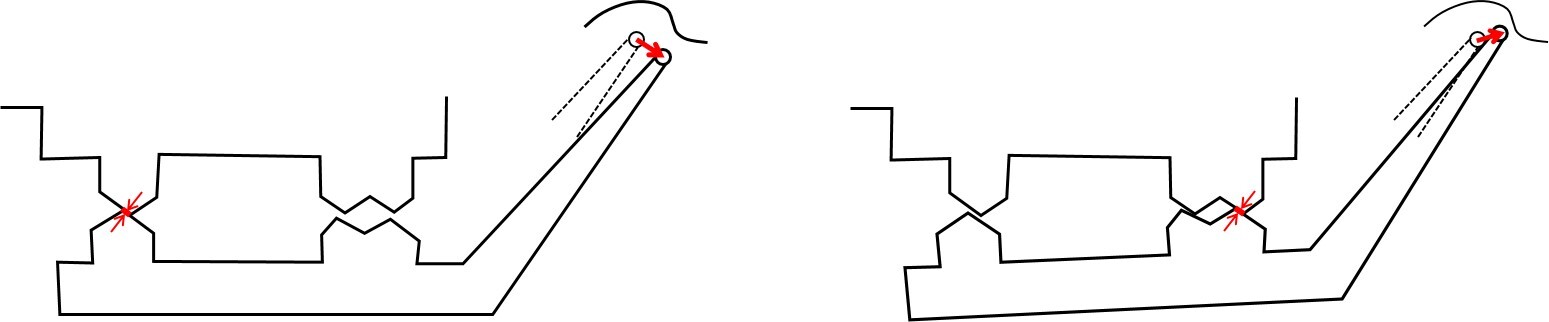

図2.後方歯牙接触の位置と下顎頭の移動方向.第1小臼歯の接触(左図)は下顎頭は後下方へ、第2大臼歯の接触(右図)は下顎頭は後上方へ移動することによると考えられる。

この後方歯牙接触位は下顎にとって不安定で、長く留めるにはかなり意識しなければならず、通常下顎は自然に前方へ滑走移動して咬頭嵌合位に達する。そこに咬耗が生じるが、Årstedはそれは臼歯の後方咬合小面に生じ、それによって下顎が後方運動することがわかるとしている。しかし、その咬耗の位置付けは模型的で、実際には後方咬合小面に限らず稜線や辺縁隆線あたりによく見られる。

この問題については本教室の先輩たちがスプリントを使った実験で明らかにしている。つまり、本来の咬頭嵌合位からの後方運動や前方運動の誘導路に近似した突起を設けたスプリントを使い、その突起の有無で下顎の位置がずれるかどうかを調べているが、突起がないと下顎が後方あるいは前方へ変位することを確認している。 Årstedの論文は70年近く前に発表されたもので、資料としては古いが、咬合接触の考え方には現在と大差ないことがわかる。

用語 “靭帯位”

Brillが日本補綴歯科学会で講演したのは1969年の春だった。そこでは靭帯位について筋肉位と対比してその概念が紹介され、その臨床応用として全部床義歯を靭帯位で製作して筋肉位で咬合調整する方法が提示された。靭帯位は既述のように中心位、後方位と同義とされていた。

そこで、この靭帯位という用語である。Brillは恐らくÅrstedの論文「関節包靭帯と後方咬合小面」に基づいてこの用語を考案したと推察される。というのは、Årstedは当時ノルウェー歯科大学補綴学の講師で、この論文は教授資格取得のために書かれたものと思われるが、研究は同大学とスウェーデンのマルメ歯科大学で行われ、両大学の解剖学、組織学の教授とデンマークのコペンハーゲン歯科大学補綴学教授Krogh-Poulsenの指導を受けている。この時、BrillはKrogh-Poulsenの許で準教授の職にあってÅrstedの研究をよく知っていた筈である。そして、その業績に基づいて顎関節の靭帯によって決められる下顎の最後退位としてこの用語を案出したと推察されるのである。

Brillは講演の数日後、補綴学の教授たち数人と座談会に参加している。そこでのやり取りの中で靭帯位が話題になり、彼はこれはあくまで臨床経験に基づく概念で科学的な裏付けはないと述べている。当時、ちょうど顆頭安定位に関連した顎関節の解剖学的研究が行われていて、下顎の最後退位には靭帯は関与しないことが明らかにされたばかりであった。そのことが紹介されたことで、Brillは靭帯位という概念に問題が出てきたと話している。それから大分経ったが靭帯位について検討されたという話は聞かない。

おわりに

余談 Brill教授は豪放磊落でヴァイキングの末裔かとも思える人だった。留学時には大変お世話になり、思い出も多いが、そのひとつに、日本から著名な先生ご夫妻が来られた時だった。教授は以前、訪日した時に非常に歓待されたとのことで、ご夫妻到着の翌日コペンハーゲン郊外を観光案内するので同行するよう言われた。夕食にはデンマーク料理の由緒ありそうな店に案内された。留学生にはとても手が届きそうもない数々の料理に大変な御相伴にあずかったと思った。そして会計に席を立った彼が手招きした。実は金が足りないのでいくらか持っているかということだった。幸い不足分くらいは持っていたので事なきを得た。彼は奮発しすぎたのだった。帰途、ご夫妻のホテルに向かったが、途中車を止めたのはなんとPornshopの前だった。日本にはないものがあるのでお土産にと言って中に案内された。これには全く意表を衝かれ面食らった。翌々日はまたお供して有名なオープンサンド店で昼食の後、ご夫妻を空港まで見送った。大学に戻ると、早々に借金を返しに来られ、これまでの接待について尋ねられた。パーフェクト、十分満足されていたと答えたのを憶えている。数後日、補綴の若い医局員からは夜行った怪しげな店はどうだったかと聞かれた。教授は教室員に一部始終話していたのである。彼のそうしたざっくばらんな飾らない人柄が多くの人を引き付けてきたのだろうと思った。それから2年後、朝、講義の準備中に倒れ、急逝されたとの知らせを受けた。好きな教授だった。

文献

2) 大村欣章:顎関節外側壁の線維構成に関する組織学的観察、口病誌、51:465-492、1984.

3)大石忠雄:下顎運動の立場から見た顎関節構造の研究、補綴誌、11:197-220、1967.