エッセイ 私の古仏探訪 8(最終回)

藤原氏の壮大な氏寺

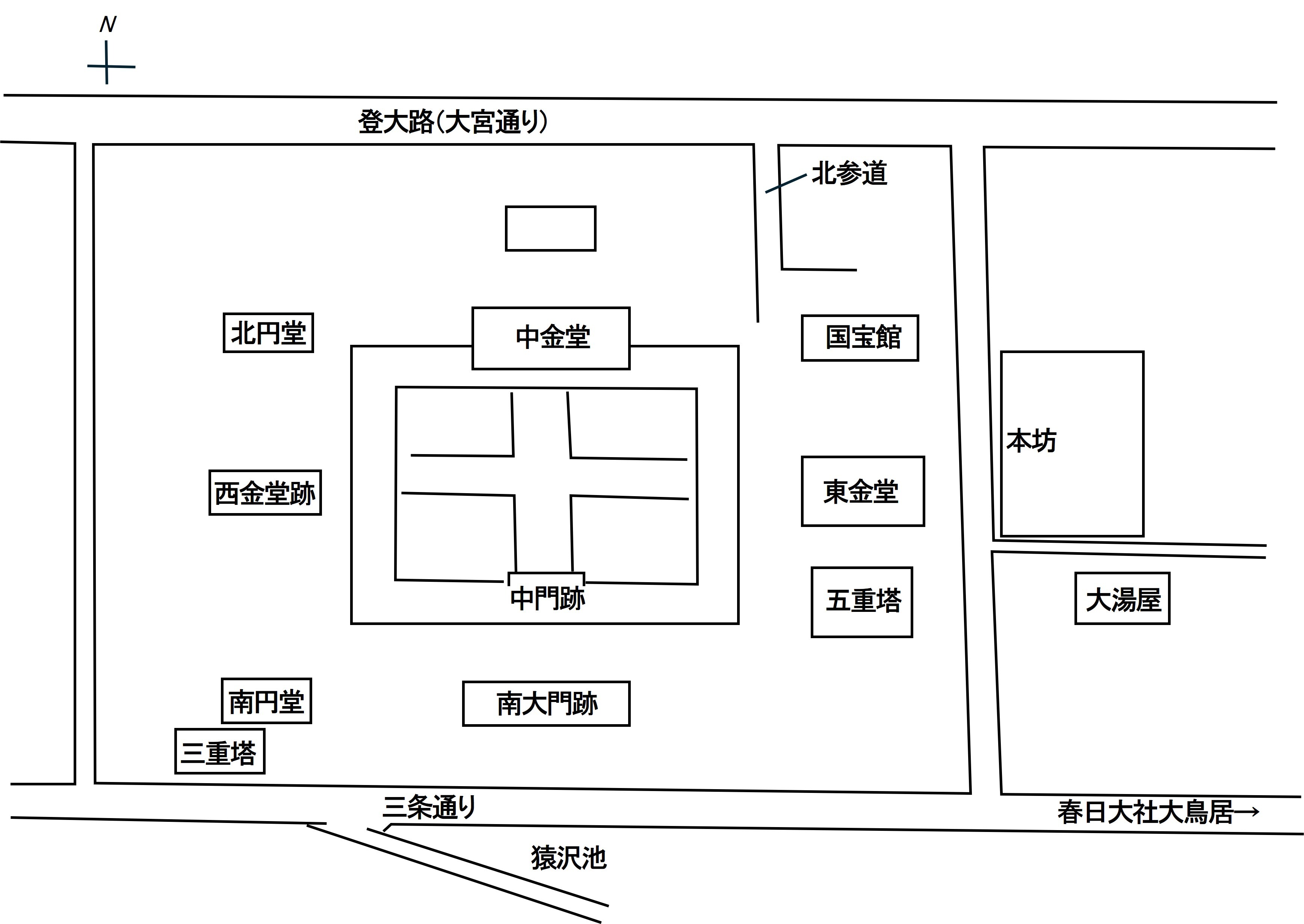

北参道入口

奈良に行ったことのある人で興福寺を知らない人はいないだろう。今回久しぶりに興福寺を訪れたが、ここはまさに仏像の宝庫であり本シリーズの最終回にはふさわしいと思う。

興福寺へは大抵近鉄奈良駅の前を通る登大路を東に進んで奈良県庁の向かいにある北参道から境内に入る。すると、左側に国宝館、その奥に東金堂、五重塔が、そして右側には最近再建された中金堂とその後ろに仮講堂が見えてくる。

以前来たときには今の仮講堂が仮中金堂となっていてその前は何もない広場が広がっていたと思う。今回訪れると、その広場には華麗な中金堂が建ち、それに繋がる回廊の礎石列が再現され、さらに南大門の基壇や柱の礎石も見事に復元されていた。また今はない西金堂の位置を示す石碑もはっきり示されていて、かつての伽藍全体の様子がよく分かった。

金堂が3つもあったことは初期の飛鳥寺以外には聞かない。さすが藤原氏の寺なのだった。

境内の主要な堂の配置図

興福寺の盛衰と復興

創建は天智天皇の時代に藤原鎌足の発願によって造られた氏寺山階寺を平城遷都の際に現在の地に移し興福寺と称したのに始まるとされる。

平城遷都は710年に行われたが、当時政治の中枢にいた藤原不比等は遷都計画の具体化を知るやいち早く氏寺の移転先の地を抑えた。平城京の北東、春日山麓の高台の一等地である。不比等は他の寺が移転する前に早々とそこに広大な伽藍の造営を進めた。

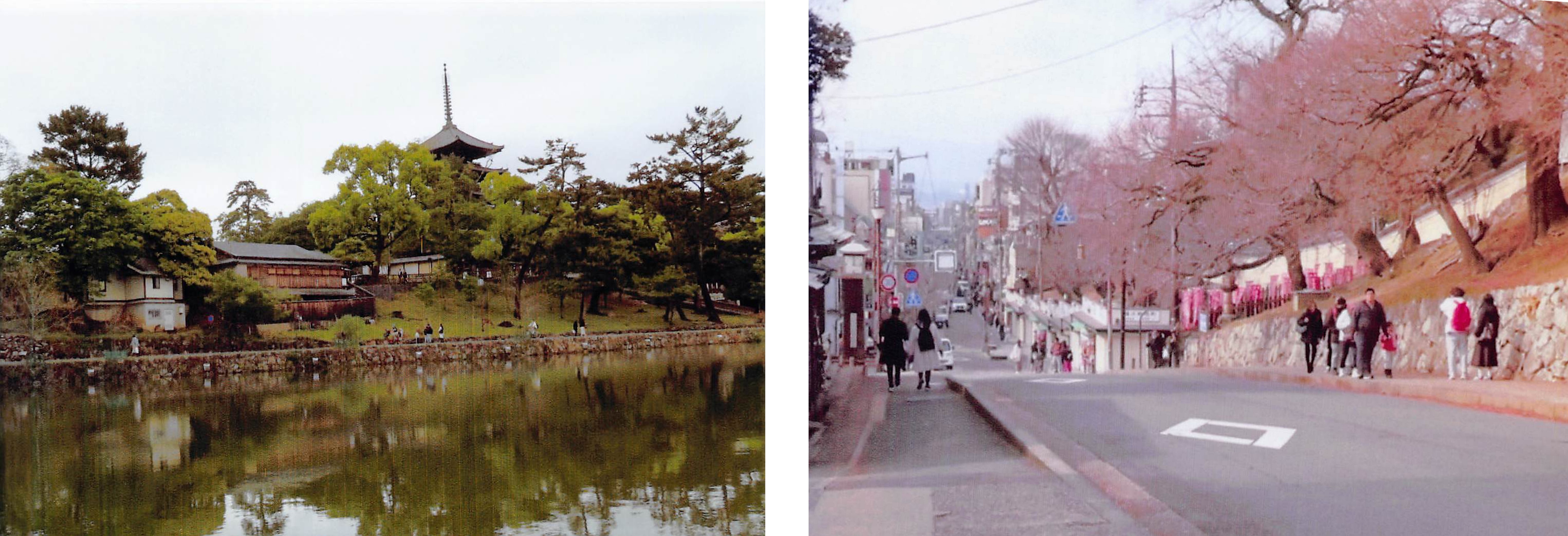

北参道から入ると気が付かないが、猿沢池南岸あたりから見ると興福寺はかなりの高台にあることがわかる。また、五重塔の辺りに立つと南に広がるならまちや人でにぎわう三条通りがよく見渡せる。

興福寺は現在奈良公園の西の一角を占めているが、初期の平城京の図を見ると、東西南北に走る大路と小路で格子状に区画されていて、興福寺はその大路に囲まれた一画を占めている。普通の寺はその16分の1、官寺の大安寺、元興寺、薬師寺は16分の9となっていて興福寺がいかに大きな寺域を占めていたかが分かる。最盛期にはさらに東は春日大社、北は現在の県庁庁舎、南は猿沢の池を含む広大な寺領だったという。

左:猿沢池越しに見た興福寺五重塔(国宝、現在は修理中)、右:五重塔辺りから見た三条通り

さらに明治初期の神仏分離令によって興福寺は多大な苦難を強いられた。春日大社はそれまで興福寺と一体だったのが分離させられた。寺の規模も大幅に縮小させられ、多くの僧侶が整理されて一時は廃寺同然に陥った。200余りあった末寺が廃寺になった。強大だった興福寺の勢力はすっかりそがれてしまったのだった。廃仏毀釈では破棄された仏像もあったが貴重なものは僧たちの努力で密かに保護されたという。

時代が移り藤原氏の子孫や信奉者たちから興福寺復興の機運が高まりやがて実現に向かった。今日の中金堂の再建もその延長上にあり、いかに復興には時間を要するかである。

今日の興福寺の姿からは想像しがたい苦難の歴史があったのである。

春日大社

三条通りを東に進むと春日大社の一の鳥居にぶつかる。つまりこの通りは春日大社の表参道に繋がっている。

春日大社は藤原不比等が遷都に際して藤原家の氏神として関東(茨城)の鹿島神宮の祭神タケミカヅチノミコトを勧請した。祭神は鹿に乗ってやってきたといわれ、今日奈良公園の鹿が大切にされているのもそうした経緯によるものらしい。因みに、鹿島神宮にも鹿が飼われている。

春日大社一の鳥居

春日大社

春日大社拝殿で読経する興福寺の僧

春日大社に朝行くと神職たちの勤行の声が聞こえた。そしてしばらくすると、また大きな声が聞こえてきた。でも勤行のものとは違う。声がする方に行ってみると拝殿で僧が二人般若心経を唱えていた。神社で般若心経とは、と思って尋ねると興福寺の僧だという。今日も両者は密な関係を保っているのだった。さきに訪れた談山神社の観音像のことがふと思い出され、神仏分離政策の影響の深さを知った。

東金堂(国宝)、唐招提寺金堂がモデルとされる。

これは奈良時代の創建だが度々の火災で焼失し、室町時代に再建された。唐招提寺の金堂がモデルと言われ前面の太い柱列が特徴的で、奈良時代の雰囲気がある。国宝である。

これまで何度も訪れているが、今回は隣の五重塔の修理工事が行われているため閉館になっていた。ここには優れた古い仏像が多く見どころ満載である。

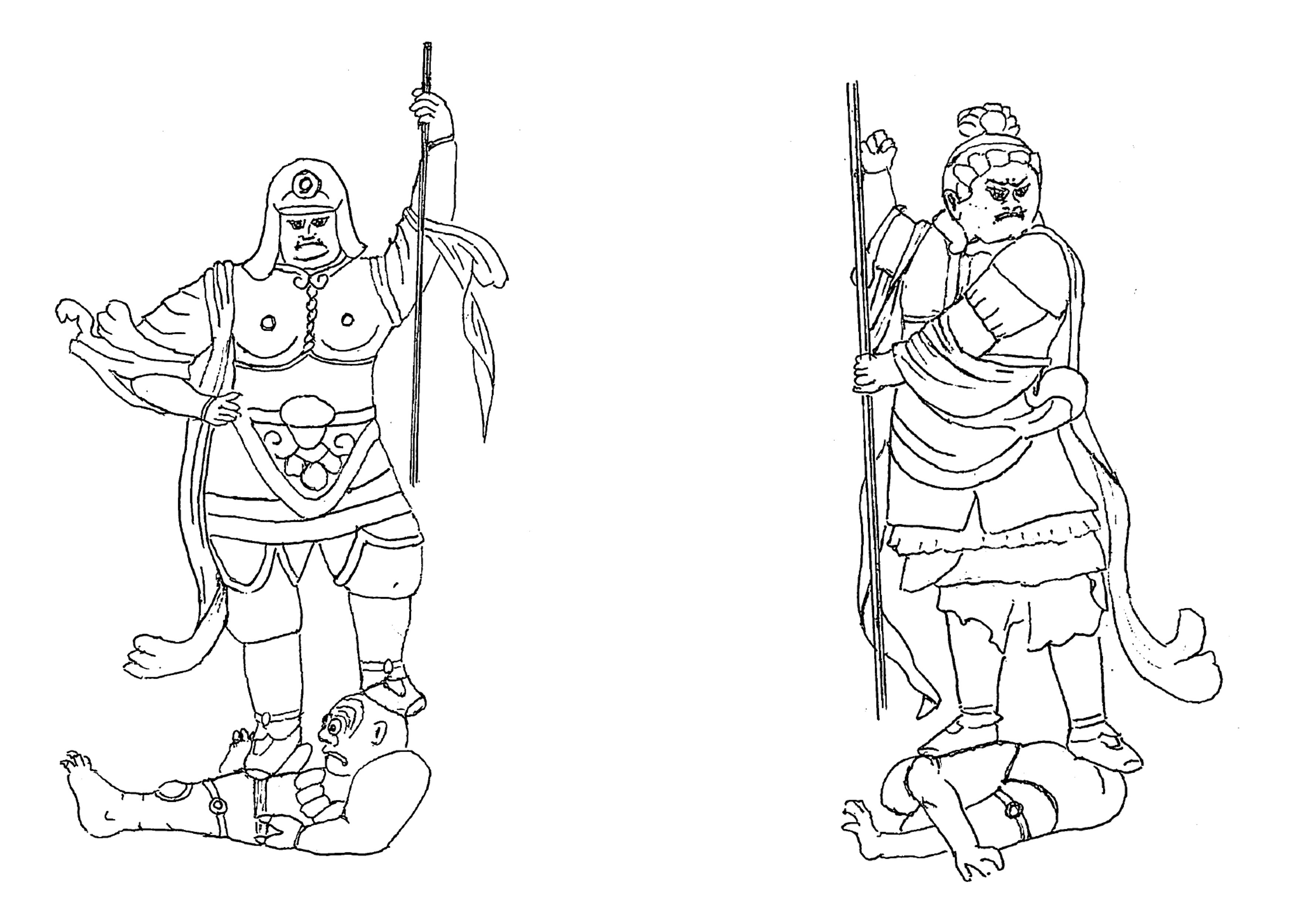

東金堂の四天王像のうち増長天(左)と広目天(右)

本尊は薬師如来で須弥壇に薬師三尊の形で安置されている。高さ約2メートル半の堂々たる坐像で室町時代に造られた。脇侍の日光、月光菩薩立像は白鳳時代の像で飛鳥の山田寺から平安末期に強奪してきたともいわれる。

薬師像の左右には十二神将が6体ずつ置かれている。非常に躍動的で変化があり、見応えがある鎌倉初期の傑作である。

須弥壇の四隅には四天王像が立っている。平安時代に伝わったとされ、古代蒙古の武将姿で写実的である。頭から足下の邪鬼、岩座まで一木から彫り出されているのは驚異的である。当時の彩色、截金(きりがね)模様がよく残っていている。短躯で強靭さを感じさせる。飛び出した黒豆のような丸い目が印象的で、これは黒漆を塗った玉をはめ込んだものという。

この寺には中金堂、北円堂、南円堂にも四天王像があるが、その中でこれが最も怒りが抑えられていてどこかユーモラスなところも感じられる。邪鬼も様々な姿態で愛嬌がある。数ある四天王像の中で最も好きな像である。

五重塔の工事は今後7年が予定されている。東金堂もそれまでは閉鎖されるわけで、もはやこれらの仏像を目にすることはできそうもないと思うと大変残念だ。

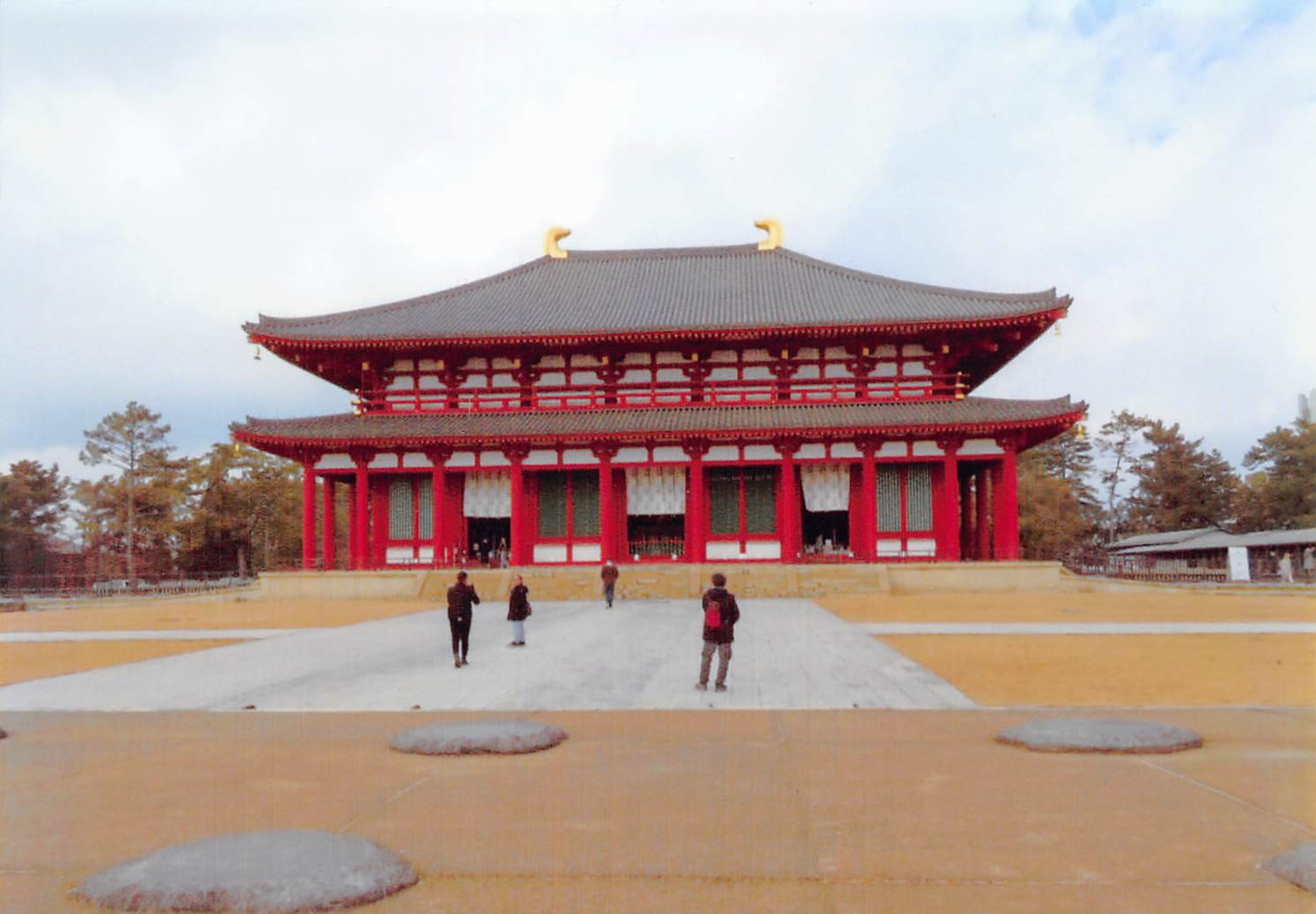

中金堂、手前の丸い石は中門の柱の礎石

中金堂

これはこの寺の中心的なお堂で2018年に復元された。その四面には太い円柱列が配され、外からは二層に見える。

中には釈迦如来坐像を中心として左右に薬王、薬上の2菩薩像と四天王像が安置されていた。釈迦像は創建時から火災で失われその都度再建され、現在のものは5代目で江戸時代の作という。最近修理されたとのことで金ぴかであった。ほかの像が落剝や彩色が薄れている中でひときわ光り輝いているのには違和感を覚えた。個人的には古仏はやはり古色蒼然としている方が安心する。

四天王像は鎌倉時代で製作者は康慶か定慶あるいは運慶かと言われ確定されなかったが現在は運慶とされている。どれも威嚇的な相貌で数ある四天王像の中で最も恐ろしい感じと言われる。どれも槍や戟などの武器を持っていていかにも戦闘的といった姿である。彩色がよく残っている。邪鬼はなく岩座に乗っている。国宝である。

中金堂の四天王像のうち広目天(左)と増長天(右)

国宝館の運慶作とされた仏頭

これは昔食堂だった場所に建てられた耐震耐火性の収蔵庫を兼ねた宝物館で、食堂や中金堂、西金堂にあった国宝級の仏像や寺宝が移されている。中央に5メートル以上もある千手観音立像が置かれ、それを巡るようにさまざまな仏像が壇上に安置されている。

その中に高さ1メートル近くもある大きな仏頭がある。国宝館には大きな仏頭が二つあり、ひとつは有名な飛鳥時代の鋳造像だが、ここでいうのは木造で金箔が剥落して黒褐色をしている像である。以前ここに来たときは気に留めなかったが、今回見ると若々しく颯爽としていて気品があり非常に魅力を感じた。西金堂の本尊釈迦如来像の頭部で、近年の調査(2007)で運慶の作と認定された。大変素晴らしい。

頭に蛇を巻いたサカラはあどけない顔をしていてとてもかわいい。モデルとしてこんなにかわいい子がいたのだろうか。小学1年生ぐらいか。次は象の頭を被ったゴブジョウ。幼さが残るがしっかりした顔つきで5、6年生かな。獅子頭を被ったケンダッパは眉を寄せ思考している様子だが中学生ぐらいか。頭に角が生え額にも目があるキンナラは高校生。そして顎ひげを蓄えたヒバカラは経験豊かなベテランで最年長、といった具合で見ていて飽きない。

国宝館の釈迦八部衆像のうちのサカラ(左)ゴブジョウ(中)ケンダッパ(右)

また、ここには十二神将像がある。これは厚さ3㎝ほどの木の板に彫ったレリーフである。それぞれモデリングされた独特の姿で、薄いにもかかわらず不思議な立体感がある。もとは彩色が施されていたらしいが今は素木のように見える。十二枚が並べて展示されている。目立たないので素通りする人が多いが平安時代の作で国宝である。じっくり見るとこれもいろいろな姿で変化があって面白い。

国宝館には天燈鬼・龍燈鬼像や金剛力士像などまだまだ興味深い像があり、来るたびに新しい発見がある。まさに国宝仏像の宝庫で見どころ満載である。また来よう。

国宝館の十二神将像(板彫刻)のうちバサラ(左)とメキラ(右)

左:北円堂(国宝)、右:南円堂(重文)

三重塔(国宝)

南大門基壇跡。柱の礎石が並び正面に中金堂、左に北円堂が見える。

興福寺は殆どの建物が国宝や重文に指定されている。しかもどれにも多くの優れた仏像が所蔵されていて仏像好きや古寺建築に興味のある人には終日いても飽きないところである。

終わりに

これまで博物館や仏像展などで見たことのある像が本来の寺に収まっている姿を見ることができ、また予想しなかったすぐれた像に出会ったりして楽しかった。仏像は博物館で単体で見るのもいいが、寺にあって見るとその周りの雰囲気もあってより良く感じられた。

寺はどれも飛鳥、奈良時代に創建された古刹だが、創建や縁起にはそれぞれ興味深いものがあった。談山神社や元興寺、大安寺などには歴史的にさまざまな変化があり、その事績を知り遺跡を訪ねたりすると寺の本来の姿が見えてきた。また、多くを巡ってみて個々では気づかなかった共通する事柄や今日に通じる問題も見えてきた。

例えば、前回の大安寺は舒明天皇の創建に関して聖徳太子の熊凝精舎を大寺に建て替えるようとの遺言によるとされている。しかし、熊凝精舎の跡は確認されず、この話自体が聖徳太子との縁を作るための創作ではないかとも言われている。

こうした権威付けは今からみると、なんともいじましい感じがするが、当時の仏教界や政界において地位を保っていくうえで重要だったのだろう。

二つ目は火災である。千年以上もの長い歴史の中で火災に遭わなかった寺は一つもない。一度ならず繰り返し被災したものがざらにある。火災は壮大な寺院や貴重な仏像を簡単に灰燼に帰してしまう。ヨーロッパの古い寺院は石づくりであるため火災で全壊することは少なかったようで、かなり古い建物や貴重な遺物も多く残っている。日本でも火災が少なかったら、より多くの価値あるものが残ったに違いない。仏像について最近は耐震耐火性の建物に収蔵する所も増えてきたが、古い木造寺院に置かれているもののほうが断然多く、防災面が心配になる。

そして三つ目。これは経済問題である。どの寺も火災で堂宇が焼失したのち再建されるが、それが繰り返されるうちに衰退していった。確かに堂宇の再建は容易ではないし、伽藍全体の復興となると大変な資金が必要で容易にはできない。何十年もかけて行われるが、その途中でまた火災に遭うこともあった。

官寺は奈良時代の初期は朝廷の力が強く、被災してもなんとか面倒をみてもらえた。しかし、時代が下るにつれて朝廷の力が衰えて資金援助が行われなくなった。止む得ず寺は再建、復興のために独自に資金集めをした。それは仏教が盛んだった頃は比較的よかった。東大寺の大仏殿再建の例でも重源の時代は勧進もできた。しかし、江戸時代の公慶は非常に苦労をした。当初の目標を達することができず建物の大きさを縮小した。

東大寺であってもそのような状態で、ましてそれよりも規模の小さい寺では仏像や寺宝を売りに出すなどしたが寺の自助努力だけでは立ち行かなくなる。焼け残った部分を利用して何とか寺籍だけを保つ状態で、境内は荒れるに任せた。やがてそこに民家が建つようになり、気づいたときには寺領は遥かに小さくなった。

官寺はじめ多くの寺は宗教活動とともに地域の人々の教育や文化、福祉にも寄与していた。しかし、そうした活動も縮小せざるを得なくなった。大安寺や元興寺、西大寺などはその典型である。

官寺の歴史が示唆するもの

こうした官寺の歴史をみたとき、今日の国立大学の置かれた状態が重なって見えた。かつて国立大学は国が全面的に経済的な面倒をみていた。しかし、国の経済力が低下するにつれて大学運営に必要な予算が削減されるようになった。大学は法人化され独力で運営を維持するよう求められ、企業との連携や寄付による資金集めをせざるを得なくなった。こうした状況はかつての官寺が辿った道によく似ていると思えた。

大学と寺とは性格が異なるし社会的な位置付けも違うのでその推移を同列に考えることは不適当かもしれない。しかし、国の経済支援という観点からすると共通するところがあると思える。

我が国の教育費の公的支出に占める割合は非常に少なく、OECD加盟36か国中で最下位に近いと報告されている(2024)。一方大学には学生教育の充実、研究力の向上が強く求められている。少なくとも基本的に必要な部分の安定的経済支援がなければそうした要求の実現はおぼつかない。それどころか大学の存立さえも危うくなるのではなかろうか。

古い寺々を巡りその歴史を見ると、それぞれ寺を維持するための苦労や時代に翻弄される姿がよく分かった。その中で仏教界の指導的立場にあった官制の大寺の衰退は国立大学の将来を示唆しているように思えたのである。その轍を踏まないことを祈るのみである。

以上でエッセイ私の古仏探訪を終わります。長い間のご高覧ありがとうございました。

(2025.2.10)