エッセイ 私の古仏探訪 6

四天王像が先行した寺

西大寺東門、現在正門になっている。

近鉄大和西大寺、駅の北口広場は安倍元首相が狙撃された場所として記憶に新しい。西大寺はその反対南口のすぐ傍にある。大きな茶碗で抹茶を回し飲みする大茶盛りで知られている。

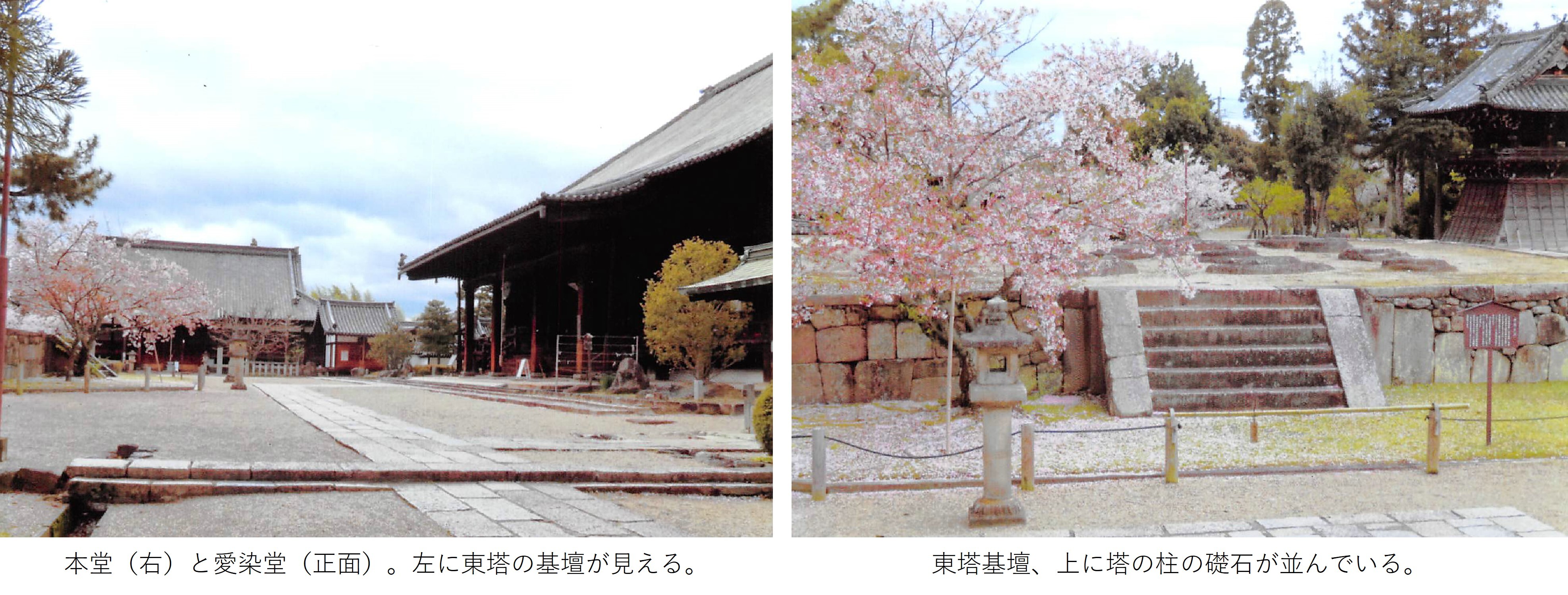

東の正門から入ると右手に四王堂、その奥に本堂、そして正面に愛染堂が並び、本堂の前に大きな東塔跡がある。大体古い大きな寺院では南に正門となる南大門があり正面に本堂あるいは金堂があるが、ここはそうなっていない。

前に書いた當麻寺の場合と同じように創建時と変わったのではないかと思われた。外壁に沿って南に回ってみると南門があった。しかし、この門からは東塔跡が正面になっていてかつての南大門の位置にあるとは思えなかった。南大門はこの門よりももう少し西にあったはずである。しかし、住宅が立ち並んでいてその跡は見られなかった。

四王堂、西大寺の中心的な建物で金堂ともみなされる。

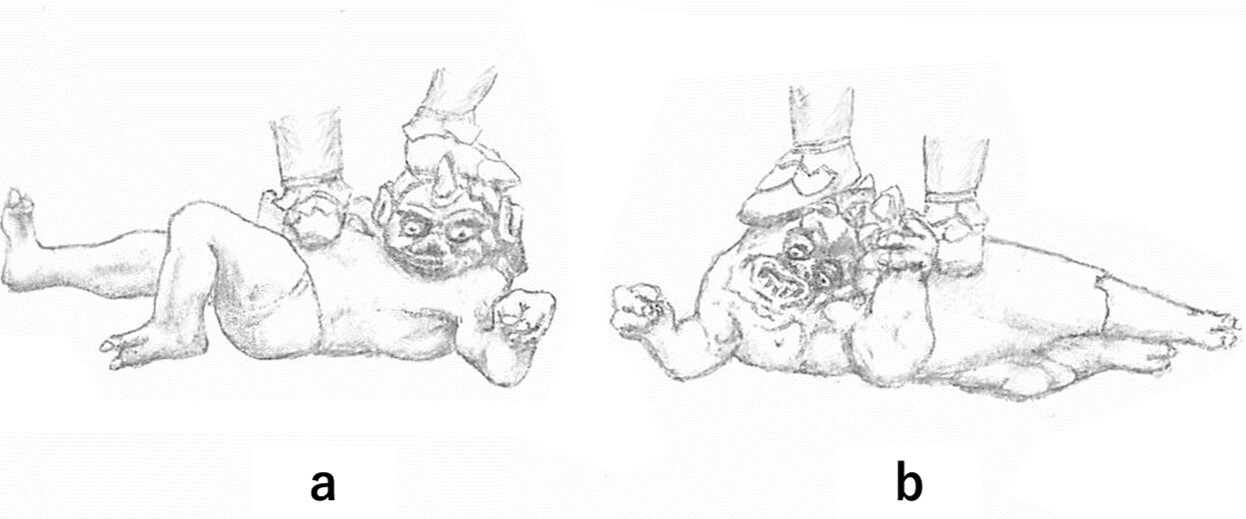

この堂には四天王像が安置されている。この像こそがこの寺の創建に関わるものである。しかし残念なことに創建当初のものは失われ、多聞天は江戸時代に再建された木造、他の三体は鎌倉時代に造られた金銅仏である。ただ、足元の邪鬼は4体とも当時のもので大変貴重である。躍動感あふれる天平彫像でとても魅力的である。長い時代を経てひび割れや腐食が見られたのは残念だった。今後いつまでこの状態が維持できるのか気になる。

a: 持国天の邪鬼、b: 増長天の邪鬼

天皇を補佐していた藤原仲麻呂(恵美押勝)は次第に権勢を振るうようになった。天皇はこれに不安を感じ、道鏡を重用した。やがて天皇は譲位して上皇に、仲麻呂の娘婿の大炊王が淳仁天皇として即位する。仲麻呂は上皇と道鏡を排除しようとした。仲麻呂の乱である。これはすぐ鎮圧され翌年上皇は淳仁天皇を廃して称徳天皇として復帰した。

四天王像の造立はこの乱の鎮圧祈願のためだったのである。

やがて称徳天皇は東大寺を建立した父聖武天皇に倣い西大寺の造営を計画した。そして、真っ先に造ったのが四天王を祀る四王堂だった。普通、寺院の創建では本尊を祀る本堂(金堂)から造るが、西大寺の場合は違っていた。四天王像は乱鎮圧のために造られ、願いを叶えてくれた大切な像だったことから、何よりも先に四王堂を造ったのである。

やがて二つの金堂、東西二塔、十一面観音堂など数十の堂宇からなる大伽藍が出来上がった。

東塔跡には大きな基壇上に塔の柱の礎石が並んでいる。その間隔からすると可成り大きな塔だったことが推測される。西の塔跡は愛染堂の裏に石碑で示されていた。

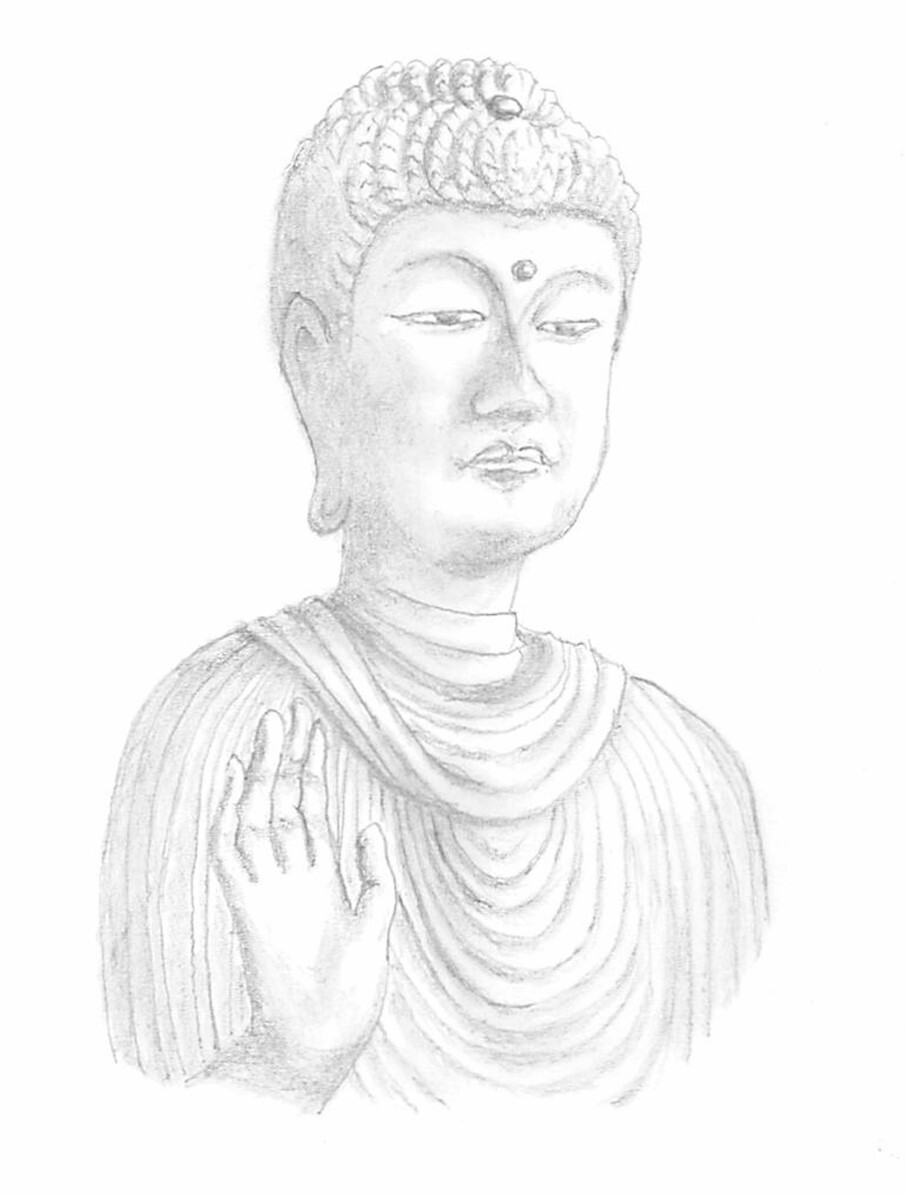

釈迦如来立像

釈迦如来像と文珠菩薩像

本堂には釈迦如来像が本尊として祀られている。一見して京都清凉寺の釈迦像に似ているとわかる。体の左右対称的に幾重にも弧を描いて流れる衣の襞は清凉寺様式そのもの。実は清凉寺像の模刻である。

清凉寺の釈迦像はその生前の姿を映したといわれ、多くの模刻が行われた。その中でここの像が最も忠実に再現されているという。

獅子に載って四人の従者を従えた文珠菩薩像も安置されている。安倍文珠院のものよりやや小さい。従者の善財童子は立ち止って菩薩に振り向いているが、その表情はあどけなく、つぶらな瞳に玉眼が煌めいて利発そうで可愛い。奈良の観光ポスターでよく見る姿である。

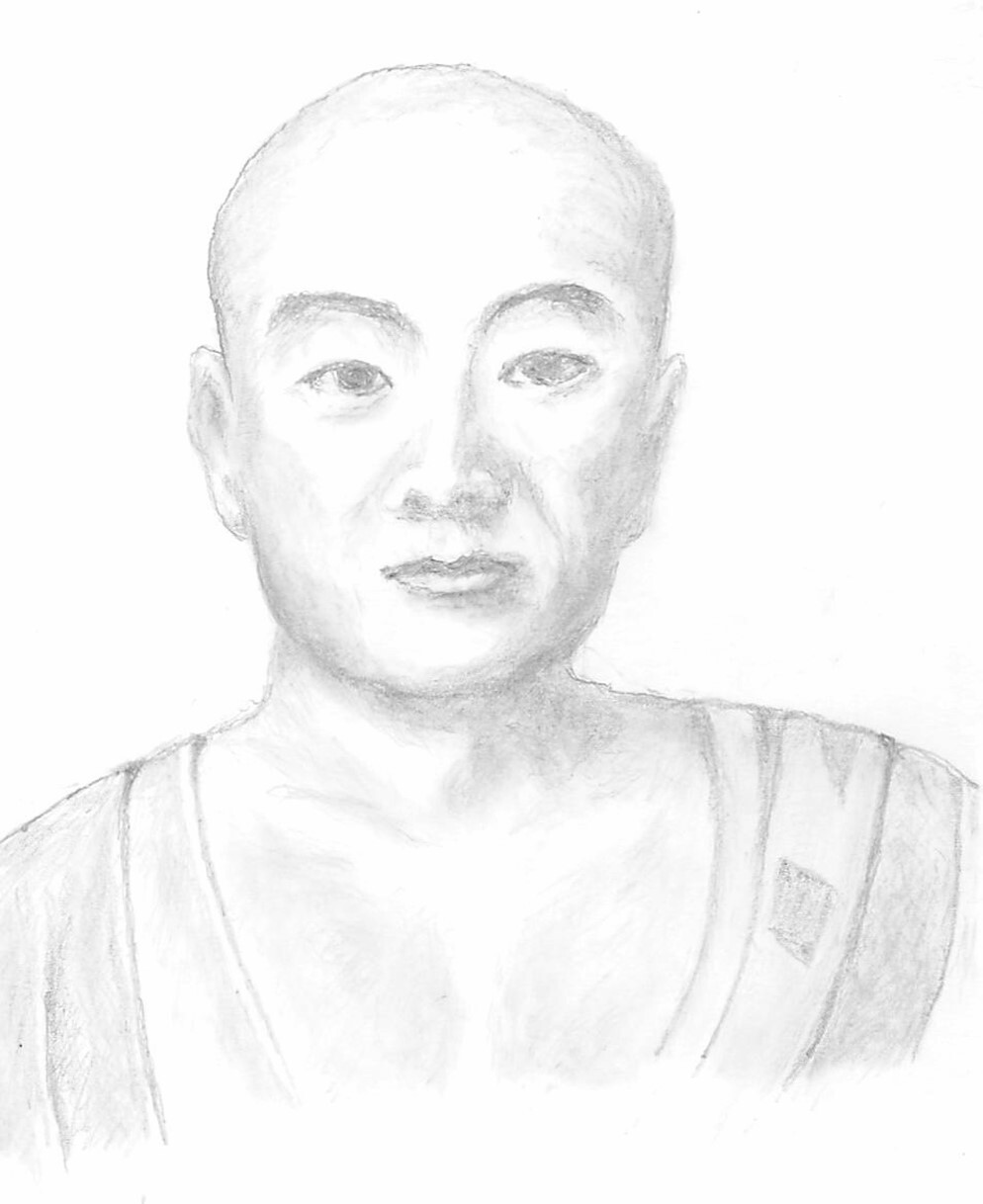

道鏡禅師像

道鏡の座像

本堂に道鏡禅師の像も置かれていた。なぜここにあるのか。道鏡といえば孝謙天皇の寵愛を受けて僧でありながら政治に関与し、皇位をも狙った悪僧といわれてきた。しかし、実際はどうも違っていたようで、義淵や良弁などの高僧から教えを受けて学問、禅行で希代の才能を発揮した。そして仲麻呂の乱の鎮圧に大きく貢献したことで、復帰した称徳天皇の絶大な信任を受けてその政治を支え、西大寺の造営にも深く関与したということだった。この像は令和2年、薮内佐斗司氏の作だった。

理知的でいかにも有能といった感じの顔立ちである。独身女性の孝謙天皇をかどわかしたとか天皇の座を狙ったなどは全くあり得ない、仮にあったとすれば完全に昇華された姿のように見える。道鏡の像として長く残るだろう。

愛染堂には本尊の愛染明王像と西大寺中興の祖である叡尊の像が安置されている。

叡尊の像は80歳のときに弟子たちが報恩感謝のために作らせた肖像で、気魄に満ちた写実的な像である。国宝である。

愛染明王像は秘仏だが、叡尊の念持仏だったもので、鎌倉時代の愛染明王像として代表的といわれる。

寺伝によると元寇の役の際、叡尊がこの明王に戦勝祈念したところ満願の夜、明王の放った矢が西に飛んで大風を引き起こし敵を退散させたという。

この話は歌舞伎の演目「矢の根」として二代目団十郎が初演して大好評を博したという。

西大寺は創建当時の絵図からすると、東大寺に匹敵する規模を誇っていた。しかし、今はその面影はない。奈良から少し離れているせいか観光客が少なく、落ち着いた雰囲気がある。

ならまちと元興寺

ならまちの民家

ならまち

奈良の猿沢の池から南に「ならまち」と呼ばれる一帯がある。民家が網の目のように細い道で区画されて軒を連ねている。道路に面する窓に縦格子があるのが特徴的である。

この一帯は昔元興寺の敷地だった。元興寺は奈良時代の最盛期には猿沢の池の南端から南に約500m、現在の下御門通から東に約250mの細長い広大な寺領を占めていた。しかし、度々の火災と復興を繰り返すなか規模が縮小し、その地のほぼ中央の一角をかろうじて保つに至った。

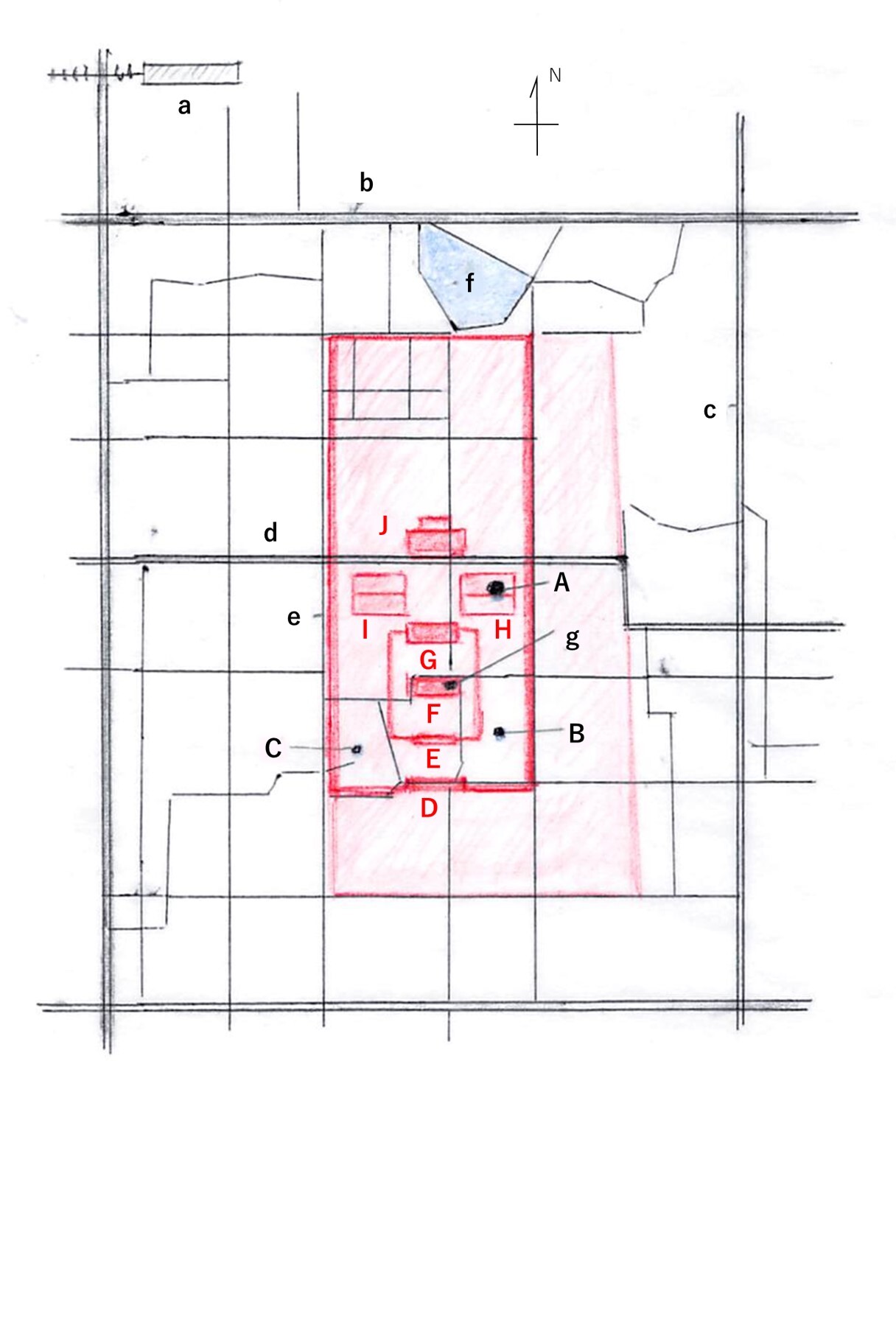

赤色の範囲:旧元興寺の寺域で現在のならまちの範囲

赤色の区画:推定される旧元興寺の主な伽藍域

a: 近鉄奈良駅

b: 三条通り

c: 国道169号線

d: ならまち大通り

e: 下御門通り

f: 猿沢池

g: 奈良町物語館

A: 元興寺本堂、僧堂

B: 元興寺塔跡

C: 元興寺小塔院跡

D: 旧元興寺の南大門

E: 中門

F: 金堂

G: 講堂

H: 東僧房

I: 西僧房

J: 食堂

鎌倉後期になって寺舎の礎石は殆ど撤去されて整地され、寺の跡はすっかりなくたってしまった。現在の元興寺のすぐ近くに奈良町物語館がある。その土間近くの床下に大きな石が見える。元興寺の金堂の礎石だという。この界隈に旧元興寺の中心的な建物があったのである。

奈良町物語館の近くに庚申堂がある。文武天皇のときに疫病がはやった。元興寺の高僧が祈祷したところ青色金剛が現れて疫病を消退させた。その金剛を祀ったのがこの堂で、現れたのが庚申の年、月、日、時刻であったことから庚申堂と呼ばれるようになったという。

ならまちにはこのほか由緒ある寺や神社、旧家があり、地図を片手に歩くと楽しめる。當麻曼荼羅で有名な中将姫の生誕、修行した誕生寺や高林寺、また縁結び、商売繁盛にご利益があるという御霊神社、さらに本堂が国宝で中に巨大な石仏龕(せきぶつがん)が収められている十輪寺など見どころが多い。

現在の元興寺の正門

さて元興寺、そのかつての姿はならまちの下に埋もれてしまった。寺跡は整地されたため見出すことができず、その概容は寺の資料に頼るほかない。

元興寺はすでに述べたとおり、明日香の法興寺(飛鳥寺)が平城遷都の際に大仏などを残して移ってきた寺である。

平城京が計画されたとき中枢にいた藤原不比等はこれを知るやいち早く若草山の麓の一等地に私寺興福寺を移転させた。それを知った明日香の四大寺の法興寺(飛鳥寺)、大安寺(大官大寺)、薬師寺、川原寺はこぞって転居を模索し、その中で718年頃相次いで実行したのが大安寺と法興寺であった。

元興寺では奈良時代の最盛期には多くの学僧が修行し、研究を行っていた。空海も一時ここに寄宿したなど仏教界を指導する多くの僧がここから輩出され、その教義は大安寺や東大寺、西大寺に伝わっていった。東大寺の大仏開眼の際にはここの僧が華厳経を講じ献歌を捧げたという。

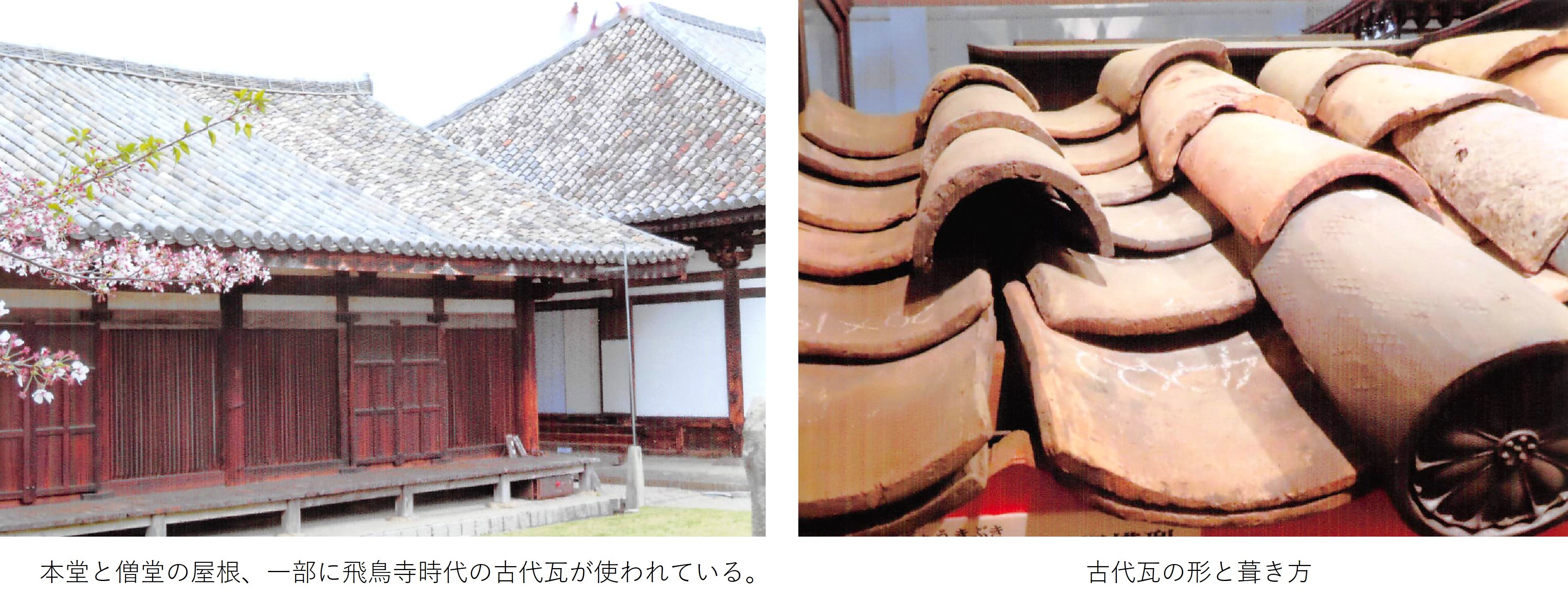

元興寺の本堂、焼け残った旧元興寺の東僧房の一部を移築改造した建物

正門の傍に極楽房、僧房と書かれた石柱が立っている。極楽房とは本堂のことである。

寺は度々の火災で堂宇のほとんどが焼失し、かろうじて東の僧坊の一部と東塔が残った。その僧坊を鎌倉時代に改築したのが今の本堂と僧堂である。そのため本堂は正面の間口が6間で、入り口の中央に柱があるという他には例を見ない形になった。

本堂に接して建つ僧堂はかつての僧坊の形を保っていて、本堂と共に国宝である。

これらの建物で特に注目したいのは屋根の瓦である。飛鳥時代の古い瓦が一部使われている。百済からきた瓦博士の指導のもとで作られた古代瓦が明日香から運ばれたという。黄白色から茶褐色で、平瓦を縦に並べた間を丸瓦が覆う形に並んでいる。

本堂には本尊として約60㎝四方ぐらいの曼荼羅図絵が厨子の中に掲げられていた。

奈良時代ここで修行し、浄土教の第一人者となった僧智光が晩年に西方極楽浄土の世界を観想し描かせたものといわれる。平安時代に浄土思想が盛んになると、それは智光曼荼羅と呼ばれ高く評価され、本堂は極楽坊と呼ばれるようになった。

智光曼荼羅は密教系の幾何学的な形の曼荼羅とは異なり阿弥陀如来を中心にした絵画的なもので、當麻曼荼羅などと共に日本浄土三曼荼羅といわれる。

宝物殿にはいくつかの仏像が安置されているが、5メートル以上もある五重塔の精巧な模型、五重小塔が目につく。奈良時代の五重塔の構造を伝える貴重なものとして国宝に指定されている。

元興寺は平安時代の素晴らしい薬師如来立像を所蔵している。奈良国立博物館に寄託されているが、体躯の圧倒的な量感と威厳のある顔立ちで、国宝である。

元興寺塔跡入口、礎石が残っているはずだが門が最近閉ざされている。

東塔は長い間被災を免れてきたが惜しくも江戸安政期に民家からの出火で延焼してしまった。その塔跡は本堂から南に500メートルほどのところに塔跡として残っている。民家の間で通り過ぎてしまいそうな路地の奥に門がある。中に小さな堂と塔の礎石が残っているというが常時閉門されている。

西の小塔院跡は東塔院跡より西に2ブロックのところにあるが荒れ果てて見る影もなかった。

奈良時代に仏教の指導的な役割を担ってきた元興寺、今やその壮大な伽藍はたび重なる火災で失われ、その規模は当初の十分の一になってしまった。しかし、お盆の行事の盂蘭盆会やお釈迦様の誕生を祝う灌仏会などはこの寺から始まったといわれ、今日の我々の生活に影響を与えている。1998年には世界文化遺産のひとつに登録された。

(2024.5.20)

つづく