手術室業務

臨床工学技士の役割

手術室業務では、機器管理や日常の術中ラウンドやトラブル対応、ロボット手術などの機器操作、術中神経モニタリング、ハイブリッド手術室業務、人工心肺業務などを4~9名が手術部内に常駐して対応しています。

機器管理は、点検や操作に加えて翌週に使用する医療機器を調整し、効率的に運用しています。これは、術式や医療機器の特徴を理解する必要があり日々研鑽しています。トラブル対応では、機器を復旧させるだけでなく、手術状況を見極めて手術が円滑に行われるよう判断することが求められます。これには業務マニュアルだけでは対応できず、トラブル対応システムを構築しています。このシステムは、過去の事例をフィードバックし、個々が自立して対応することやトラブルを集約することを目的としており、このシステムによってスタッフの経験に関係なく対応することができます。

ロボット支援下手術では、da Vinciを3台運用し、症例においてセッティングから終了まで行っています。さらに、国産のロボットであるhinotoriやSaroaも同様に施行しています。特にSaroaは、世界初の症例を当院が行い、臨床工学技士も開発から導入まで携わっています。整形外科領域では、ROSAも使用しており、管理の面で関与しています。また、末梢血管外科、整形外科などの出血が多い手術では、自己血回収装置の操作も行っています。

ロボット支援下手術では、da Vinciを3台運用し、症例においてセッティングから終了まで行っています。さらに、国産のロボットであるhinotoriやSaroaも同様に施行しています。特にSaroaは、世界初の症例を当院が行い、臨床工学技士も開発から導入まで携わっています。整形外科領域では、ROSAも使用しており、管理の面で関与しています。また、末梢血管外科、整形外科などの出血が多い手術では、自己血回収装置の操作も行っています。

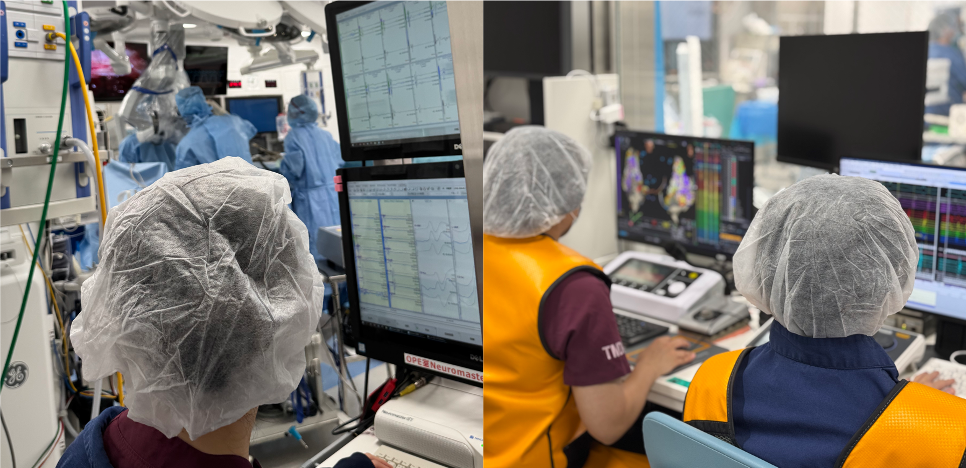

術中神経モニタリング業務では、整形外科手術において開始から終了まで携わり、ナビゲーション業務についても対応しています。脳神経外科手術では、主にセッティングとトラブル対応を行っています。

ハイブリッド手術室では、心臓血管外科、循環器内科、末梢血管外科が主に使用しており、様々な対応が求められるため、担当の部署を超えた技士で対応しています。

ハイブリッド手術室では、心臓血管外科、循環器内科、末梢血管外科が主に使用しており、様々な対応が求められるため、担当の部署を超えた技士で対応しています。

現在、医療機器の増加により、様々な診療科から臨床工学技士による機器管理や操作の要望が増えてきています。大学病院では臓器別に専門性が高く多様化している現状もあり、臨床工学技士も各診療科のスペシャリストが必要となってきています。本学の手術室業務は、様々な最新の医療機器が導入され、機器のスペシャリストとして働くには魅力的な職場です。