頭脳循環(JSPS) 国際共同研究推進室

頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム(日本学術振興会)

医歯学教育システム研究センターでは平成23年度より「国際共同研究推進室」を設置し、「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」で本学からハーバード大学に派遣する研究者の援助を行っている。

担当 金子英司

医歯学教育システム研究センターでは平成23年度より「国際共同研究推進室」を設置し、「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」で本学からハーバード大学に派遣する研究者の援助を行っている。

担当 金子英司

日本学術振興会 頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム

「器官の恒常性維持とその破綻機序解明のための国際共同研究拠点の構築」(平成23~25年度)

主任研究者 佐々木 成(腎臓内科)

○計画概要

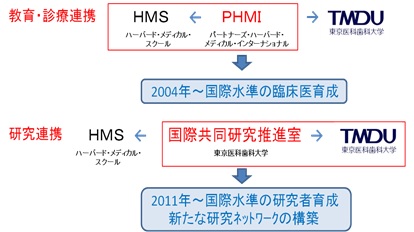

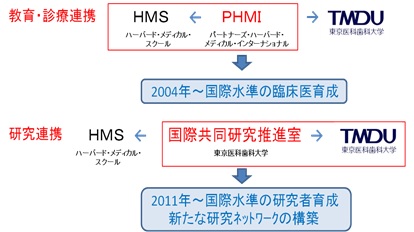

東京医科歯科大学とHarvard Medical School(HMS)の交流は以前より盛んに行われてきたが、2004年にPartners Harvard Medical International(PHMI)と契約し、本学とHMSの大学間の教育に関する提携が成立した。毎年10-20名の教員(全6回、合計113名)をHMSに派遣して教員研修(Faculty Development)を行い、日米の教育の比較検討、卒前・卒後教育カリキュラムの改訂、教員の教育スキル向上などに努めてきた。また、医学部5-6年生の臨床実習の一部(2ヶ月間)をHMSのClinical Clerkshipで行う制度を作り、毎年5名程度の学生(合計約50名)がHMSで卒前臨床教育を受けている。このように卒前臨床教育と卒後臨床研修に関してはHMSとの交流を大学間のものとしてシステム化することにより、高いレベルでの医学教育、臨床研修を実現し、そのことは本学の卒後臨床研修が高く評価され、トップレベルのマッチング率を得ていることにも表れている。

基礎研究に関しても、これまで本学とHMSとの連携は緊密に行われてきたが、教室間レベルでの共同研究が多く、大学間の連携というレベルのものではなかった。今回、「器官の恒常性維持とその破綻機序解明」というテーマを掲げて、HMSに研究者を送っている本学の臨床・基礎の教室と医歯学教育システム研究センターが協力して、国際共同研究推進室を創設し、本学の研究者のHMSへの派遣を有機的・計画的に行い、HMSを国際共同研究拠点と位置付けて、さらなる研究の発展に寄与したい。

○若手研究者の派遣と国際共同研究との関連

これまで本学の卒前教育でHMSの教育法を取り入れて教育してきた学生達が、研究者となる世代に成長してきており、今後は彼らを一人前の研究者に育てる時期となっている。特にHMSで臨床実習を行った学生たちは既に米国生活の経験もあり、世界的な研究者に育つことが期待されている。

派遣される本学の若手研究者は、これまでのように教員や教室レベルでの選考によってのみ選ばれるのではなく、本プログラムの国際共同研究の担当研究者による国際共同研究推進室で選出され、派遣中は同推進室によって援助が行われ、その評価も同推進室で行われることになる。

今回は初めての試みであるので、腎臓病学、消化器病学、分子細胞生物学、循環器病学、精神医学の各分野でこれまでHMSに派遣してきた経験に基づいて、各分野からそれぞれの関連するHMSの施設への若手研究者派遣を、国際共同研究推進室で調整、援助、評価する形式で開始する。このシステムの運営が軌道に乗れば、消化器病学から分子細胞生物学の教室に派遣するというような、分野をまたぐ派遣もできるようになり、さらに他の領域からの研究者にも門戸を広げていきたい。

また、国際共同研究推進室で互いの分野から留学する若手研修者の選考、援助、研究内容の評価を行うことにより、お互いにHMSに送るにふさわしい優秀な人材の情報を共有し、海外派遣して共同研究することにより研究者を育成し、さらに派遣先で得られた技術や知識をシステムとして大学に還元させることで、若手研究者の将来の就職先も確保し、本学の研究レベルの向上にも寄与できるものと考える。

○相手側の地域・国と研究分野等との関連

HMSは米国マサチューセッツ州に本部を置く米国最古の高等教育機関であり、豊富な人材と研究費により、幅広い分野で世界をリードする大学として知られている。74名のノーベル賞受賞者を輩出しており、卒業生のノーベル賞受賞者は全米1位である。アメリカの学部課程ランキングが1位で、The Times Higher Education Supplementなどによる世界大学ランキングでも1位を独占し続けている。医学部はボストン市にあり、2010年のUSニューズ&ワールド・レポート誌の全米大学院メディカルスクールランキングでは研究部門1位で、世界最先端の医学研究が行われている施設である。また、ボストンは日本からの留学生も多く、文化的にも恵まれている。生活に注意していれば、比較的安全性が高い街である。

本学ではHMSの学部教育に注目して2006年から教員を派遣して研修を行い、医学生の臨床実習も派遣して実績を上げてきたが、今回はさらに研究の分野でも大学としてのHMSとの協力関係を構築していくこととした。

東京医科歯科大学とHarvard Medical School(HMS)の交流は以前より盛んに行われてきたが、2004年にPartners Harvard Medical International(PHMI)と契約し、本学とHMSの大学間の教育に関する提携が成立した。毎年10-20名の教員(全6回、合計113名)をHMSに派遣して教員研修(Faculty Development)を行い、日米の教育の比較検討、卒前・卒後教育カリキュラムの改訂、教員の教育スキル向上などに努めてきた。また、医学部5-6年生の臨床実習の一部(2ヶ月間)をHMSのClinical Clerkshipで行う制度を作り、毎年5名程度の学生(合計約50名)がHMSで卒前臨床教育を受けている。このように卒前臨床教育と卒後臨床研修に関してはHMSとの交流を大学間のものとしてシステム化することにより、高いレベルでの医学教育、臨床研修を実現し、そのことは本学の卒後臨床研修が高く評価され、トップレベルのマッチング率を得ていることにも表れている。

基礎研究に関しても、これまで本学とHMSとの連携は緊密に行われてきたが、教室間レベルでの共同研究が多く、大学間の連携というレベルのものではなかった。今回、「器官の恒常性維持とその破綻機序解明」というテーマを掲げて、HMSに研究者を送っている本学の臨床・基礎の教室と医歯学教育システム研究センターが協力して、国際共同研究推進室を創設し、本学の研究者のHMSへの派遣を有機的・計画的に行い、HMSを国際共同研究拠点と位置付けて、さらなる研究の発展に寄与したい。

○若手研究者の派遣と国際共同研究との関連

これまで本学の卒前教育でHMSの教育法を取り入れて教育してきた学生達が、研究者となる世代に成長してきており、今後は彼らを一人前の研究者に育てる時期となっている。特にHMSで臨床実習を行った学生たちは既に米国生活の経験もあり、世界的な研究者に育つことが期待されている。

派遣される本学の若手研究者は、これまでのように教員や教室レベルでの選考によってのみ選ばれるのではなく、本プログラムの国際共同研究の担当研究者による国際共同研究推進室で選出され、派遣中は同推進室によって援助が行われ、その評価も同推進室で行われることになる。

今回は初めての試みであるので、腎臓病学、消化器病学、分子細胞生物学、循環器病学、精神医学の各分野でこれまでHMSに派遣してきた経験に基づいて、各分野からそれぞれの関連するHMSの施設への若手研究者派遣を、国際共同研究推進室で調整、援助、評価する形式で開始する。このシステムの運営が軌道に乗れば、消化器病学から分子細胞生物学の教室に派遣するというような、分野をまたぐ派遣もできるようになり、さらに他の領域からの研究者にも門戸を広げていきたい。

また、国際共同研究推進室で互いの分野から留学する若手研修者の選考、援助、研究内容の評価を行うことにより、お互いにHMSに送るにふさわしい優秀な人材の情報を共有し、海外派遣して共同研究することにより研究者を育成し、さらに派遣先で得られた技術や知識をシステムとして大学に還元させることで、若手研究者の将来の就職先も確保し、本学の研究レベルの向上にも寄与できるものと考える。

○相手側の地域・国と研究分野等との関連

HMSは米国マサチューセッツ州に本部を置く米国最古の高等教育機関であり、豊富な人材と研究費により、幅広い分野で世界をリードする大学として知られている。74名のノーベル賞受賞者を輩出しており、卒業生のノーベル賞受賞者は全米1位である。アメリカの学部課程ランキングが1位で、The Times Higher Education Supplementなどによる世界大学ランキングでも1位を独占し続けている。医学部はボストン市にあり、2010年のUSニューズ&ワールド・レポート誌の全米大学院メディカルスクールランキングでは研究部門1位で、世界最先端の医学研究が行われている施設である。また、ボストンは日本からの留学生も多く、文化的にも恵まれている。生活に注意していれば、比較的安全性が高い街である。

本学ではHMSの学部教育に注目して2006年から教員を派遣して研修を行い、医学生の臨床実習も派遣して実績を上げてきたが、今回はさらに研究の分野でも大学としてのHMSとの協力関係を構築していくこととした。

「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」派遣者一覧

| 氏名 | 年齢 | 身分 | 所属 | 派遣先 | 派遣先受 入研究者 | 本プログラムの 派遣期間 | 次年度 以降研 究継続 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 油井 直史 | 38 | 特任 研究員 | 腎臓内 科学分 野 | Massachusetts General Hospital | Dennis Brown | 平成24年1月1日 ~ 平成24年4月27日 | × |

| 野村 尚弘 | 35 | 特任 研究員 | 腎臓内 科学分 野 | Massachusetts General Hospital | Dennis Brown | 平成24年5月2日 ~ 平成26年3月31日 | × |

| 小西 正則 | 34 | 特任 助教 | 循環制 御内科 学分野 | Brigham and Women's Hospital | Peter Libby | 平成24年7月16日 ~ 平成26年3月31日 | ○ |

| 溝口 史高 | 36 | 助教 | 膠原病・ リウマチ 内科学 分野 | Brigham and Women's Hospital | Michael Brenner | 平成24年12月5日 ~ 平成26年9月30日 | ○ |

| 髙木 俊輔 | 33 | 院生 | 精神行 動医科 学分野 | McLean Hospital | Joseph T. Coyle | 平成24年9月22日 ~ 平成26年3月31日 | ○ |

| 佐々木 健至 | 37 | 院生 (H25.4 より特任 研究員) | 精神行 動医科 学分野 | Brigham and Women's Hospital | Martha Shenton | 平成25年1月11日 ~ 平成26年3月31日 | ○ |

| 根本 泰宏 | 37 | 助教 | 消化器 病態学 分野 | Harvard Medical School | Ulrich H. von Andrian | 平成25年4月8日 ~ 平成26年3月31日 | ○ |

| 村野 竜朗 | 31 | 院生 | 消化器 病態学 分野 | Massachusetts General Hospital | Ramnik Xavier | 平成25年3月31日 ~ 平成26年3月31日 | ○ |