2017(平成29年)年度

医学部医学科6年(派遣時) Y ・K さん

派遣先・派遣期間

派遣先 ネバダ大学 (アメリカ)

派遣期間 2017年4月31日 ~ 2017年6月6日

派遣期間 2017年4月31日 ~ 2017年6月6日

派遣で得たもの

今回、海外派遣学生として研修する機会を頂き、誠にありがとうございました。

私は、二か月間、ネバダ大学University Medical CenterのERとICUで臨床実習をさせて頂きました。日本とは異なる医療システム・倫理観に驚くこともありましたが、非常に規模の大きな施設で毎日多くの患者さんをみて、医療チームの一員として診察やそのプレゼンテーションをすることができ、毎日大変充実しておりました。

また、今回は私にとって初めての海外長期滞在の機会でした。言葉の壁を始めとした数々の困難を少しずつ乗り越え、また世界各地から集まった医療者の方々や、異なる文化・気候からも大きな刺激を受けました。

このような素晴らしい経験をすることができたのは、温かなご支援のお蔭と心から感謝しております.今回の経験を、後輩や本学に還元し、ひいては一人でも多くの方の役に立てられるよう,努力を続けてまいります。

私は、二か月間、ネバダ大学University Medical CenterのERとICUで臨床実習をさせて頂きました。日本とは異なる医療システム・倫理観に驚くこともありましたが、非常に規模の大きな施設で毎日多くの患者さんをみて、医療チームの一員として診察やそのプレゼンテーションをすることができ、毎日大変充実しておりました。

また、今回は私にとって初めての海外長期滞在の機会でした。言葉の壁を始めとした数々の困難を少しずつ乗り越え、また世界各地から集まった医療者の方々や、異なる文化・気候からも大きな刺激を受けました。

このような素晴らしい経験をすることができたのは、温かなご支援のお蔭と心から感謝しております.今回の経験を、後輩や本学に還元し、ひいては一人でも多くの方の役に立てられるよう,努力を続けてまいります。

歯学部歯学科4年(派遣時) Y・K さん

派遣先・派遣期間

派遣先 King’s College London(イギリス)

派遣期間 2017年6月7日 ~ 2017年8月31日

派遣期間 2017年6月7日 ~ 2017年8月31日

派遣で得たもの

私は2017年6月から8月までの3ヶ月間、イギリスにあるKing’s College Londonの

Craniofacial Developmentの研究室に所属し、Dr. Isabelleのもとで研究活動を行ってきました。

私の行った、マウスの唾液腺におけるWntシグナル経路の役割に関する研究は、ヒトの唾液腺機能障害の

治療法究明につながると考えられています。事前に準備していたこともあり、研究についての深い理解を得る

ことができ、また研究プログラムに積極的に関わることができました。

学部学生時代の留学経験は、良い意味で日本の常識を壊し、より広い視野で自己を客観的に分析する能力の

獲得に繋がったと思います。

東京医科歯科大学基金をいただき、このような貴重な機会を得ることができたことに、

とても感謝しています。海外での研修経験を生かして、日々の学びを深めていきたいと思います。

Craniofacial Developmentの研究室に所属し、Dr. Isabelleのもとで研究活動を行ってきました。

私の行った、マウスの唾液腺におけるWntシグナル経路の役割に関する研究は、ヒトの唾液腺機能障害の

治療法究明につながると考えられています。事前に準備していたこともあり、研究についての深い理解を得る

ことができ、また研究プログラムに積極的に関わることができました。

学部学生時代の留学経験は、良い意味で日本の常識を壊し、より広い視野で自己を客観的に分析する能力の

獲得に繋がったと思います。

東京医科歯科大学基金をいただき、このような貴重な機会を得ることができたことに、

とても感謝しています。海外での研修経験を生かして、日々の学びを深めていきたいと思います。

歯学部口腔保健学科4年(派遣時) R・O さん

派遣先・派遣期間

派遣先 トリニティー大学 (アイルランド)

派遣期間 2017年9月21日 ~ 2017年10月8日

派遣期間 2017年9月21日 ~ 2017年10月8日

派遣で得たもの

短期間の研修ではありましたが、縁のある方々に恵まれ、大変有意義な時間を過ごすことが出来ました。

以前に、海外渡航経験はありましたが、海外の大学に通うという経験は私の人生において、おそらくたった一度きりの貴重なものでした。

アイルランドと日本の違いを大いに感じた一方で、日本で私たちが学んでいる知識・技術は世界共通のものであり、

世界で通用するものである、ということに気付き、自分自身の中で物事に対する考え方が変わりました。

また、アイルランド滞在中に、最も感じたアイルランドと日本との違いは、「コミュニケーションに対する価値観」でした。大学病院の実習では、学生が患者とのコミュニケーションを密にとっており、アイルランドの学生が、患者を「患者」である前に、一人の「人」として患者を受け入れ、患者と楽しそうに雑談をする様子が私にとっては新鮮でした。

日本でもコミュニケーションの重要性はよく言われていますが、どうしても「患者」に対しての情報集めになってしまっていると私は感じています。今回の研修を通して、日本を客観的に見つめることができ、同時に日本人であるということを強く意識することが出来ました。

今回の研修に関わって下さり、私を支えてくれたアイルランド・日本の多くの方々に感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

以前に、海外渡航経験はありましたが、海外の大学に通うという経験は私の人生において、おそらくたった一度きりの貴重なものでした。

アイルランドと日本の違いを大いに感じた一方で、日本で私たちが学んでいる知識・技術は世界共通のものであり、

世界で通用するものである、ということに気付き、自分自身の中で物事に対する考え方が変わりました。

また、アイルランド滞在中に、最も感じたアイルランドと日本との違いは、「コミュニケーションに対する価値観」でした。大学病院の実習では、学生が患者とのコミュニケーションを密にとっており、アイルランドの学生が、患者を「患者」である前に、一人の「人」として患者を受け入れ、患者と楽しそうに雑談をする様子が私にとっては新鮮でした。

日本でもコミュニケーションの重要性はよく言われていますが、どうしても「患者」に対しての情報集めになってしまっていると私は感じています。今回の研修を通して、日本を客観的に見つめることができ、同時に日本人であるということを強く意識することが出来ました。

今回の研修に関わって下さり、私を支えてくれたアイルランド・日本の多くの方々に感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

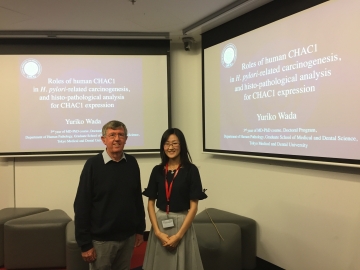

大学院医歯学総合研究科 人体病理学分野 MD-PhDコース3年(派遣時) Y・W さん

派遣先・派遣期間

派遣先 オーストラリア国立大学 The John Curtin School of Medical Research

派遣期間 2017年11月9日 ~ 2017年11月22日

派遣期間 2017年11月9日 ~ 2017年11月22日

派遣で得たもの

私は今回、博士課程の研究課題について、進捗状況報告と今後の研究の方向性の確認、および学位論文執筆のため、共同研究先であるオーストラリア国立大学The John Curtin School of Medical Research(JCSMR)のEmeritus Professor Philip G BoardのGroup of Molecular Geneticsに研究留学をする機会をいただきました。

博士課程の3年間、JSCMRとの共同研究を進めるにあたり、Board教授をはじめ多くの先生方・技官さんとはメールにてディスカッションを重ねてきました。ですが、今回、JCSMRに留学し、実験結果等を確認しながら、直接ディスカッションをすることで、研究の全体像を再度きちんと把握することができ、最終的にはこの留学中に3年間の共同研究をまとめた学位論文を執筆することができました。また、留学中にはDepartmentのSeminarにて研究発表をする機会を頂くこともできました。

英語での口頭発表自体がとても良い経験になりましたが、それ以上に同じ分野の先生方だけでなく、違う分野の先生方からも、追加実験の必要性や結果の解釈の仕方、さらに今後の研究の方向性など、多方面からのアドバイスを頂くことができ、自分自身の研究に対する視野を広げることができたと思います。さらに、私の研究発表を聞きにきて下さった研究者の方より、更なる共同研究の話をいただくこともでき、その話し合いの中で、日本とオーストラリアにおける研究環境や研究手法また結果の解釈の仕方の相違を感じ、今後自身の医師・研究者としてのキャリアを考える上で多くのことを学ぶことができたように思います。

今回、JCSMRに研究留学するにあたりご支援頂きましたすべての方々に心より感謝申し上げます。この留学で得た経験を糧に、今後もこの共同研究が継続されるように、残りの大学院生活も全力で研究に従事していきたいと思っております。

博士課程の3年間、JSCMRとの共同研究を進めるにあたり、Board教授をはじめ多くの先生方・技官さんとはメールにてディスカッションを重ねてきました。ですが、今回、JCSMRに留学し、実験結果等を確認しながら、直接ディスカッションをすることで、研究の全体像を再度きちんと把握することができ、最終的にはこの留学中に3年間の共同研究をまとめた学位論文を執筆することができました。また、留学中にはDepartmentのSeminarにて研究発表をする機会を頂くこともできました。

英語での口頭発表自体がとても良い経験になりましたが、それ以上に同じ分野の先生方だけでなく、違う分野の先生方からも、追加実験の必要性や結果の解釈の仕方、さらに今後の研究の方向性など、多方面からのアドバイスを頂くことができ、自分自身の研究に対する視野を広げることができたと思います。さらに、私の研究発表を聞きにきて下さった研究者の方より、更なる共同研究の話をいただくこともでき、その話し合いの中で、日本とオーストラリアにおける研究環境や研究手法また結果の解釈の仕方の相違を感じ、今後自身の医師・研究者としてのキャリアを考える上で多くのことを学ぶことができたように思います。

今回、JCSMRに研究留学するにあたりご支援頂きましたすべての方々に心より感謝申し上げます。この留学で得た経験を糧に、今後もこの共同研究が継続されるように、残りの大学院生活も全力で研究に従事していきたいと思っております。