ジョンズ・ホプキンス病院 神経科

トーマス O. クロフォード 医師(2000年)

Thomas O. Crawford, MD

Neurology Department, Johns Hopkins Hospital

神経学から見た A-Tは信じられないほど複雑です。本症の患者さん、その家族、医師、そして神経学者はその解明を試みていますが、謎は次々あらわれます。私達はみな、謎を解くためにはどうしたら良いのか考え続けています。 A-Tの神経障害は多種多様でありながら、脳の多くの部分はまったく正常に機能しているので、A-Tの患者さんとその家族は、障害をうまく切り抜ける方法を見つけながら生活しています。これはきわめて自然に意識せず続けられていますが、実はそれこそがより効果的な治療を開発する基盤なのです。A-Tの神経障害を考える上で最も重要な問題点を以下に述べます。

運動失調症とは運動の調整がうまくいかない症状です。感覚神経や脊髄の後ろの部分、または運動を制御する脳である小脳の障害により生じる特殊な不器用さを“失調”を呼びます。失調の病因はさまざまで、アルコールなどの中毒、梅毒などの感染症、脊髄や小脳にできる腫瘍、感覚神経の病気の他、いろいろな遺伝性疾患があります。A-Tにおける失調は小脳障害の特徴を示します。1960 年代の初めに、ボダー (Boder) とセグウイック (Sedgwick) はA-T患者さんの解剖例で小脳に明らかな異常があることを見出しました。こうした所見から、ふたりはこの病気に、その特徴をもっともよく表すと考えた名前をつけました。この毛細血管拡張性運動失調症(A-T) (または毛細血管拡張性小脳失調症)という名前は、その後この病気を診断する手掛かりとなりましたが、時にはこの病気に対する誤解も招きました。A-Tの神経学的異常の多くは小脳の障害によるものですが、脳の他の部位の障害による問題もあるからです。

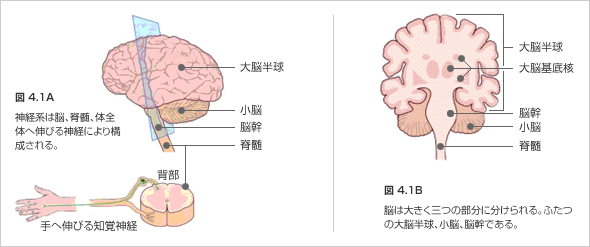

脳は中枢神経系の内で頭蓋骨に納められている部分です。大きく三つに分けられます。ふたつの大脳半球、小脳、そして脳幹です。

人間の脳の中で、最も大きな部分が大脳半球です。大脳半球の表面はしわ状になっていて、大脳皮質と呼ばれます。思考、感覚の最終処理(視覚、聴覚、触覚)、そして運動制御の一部(特に顔と手の動き)がこの部分で行われます。大脳半球の奥の中心部分に大脳基底核があり、運動の調整を、特に運動を計画する段階で助けます。パーキンソン病とハンチントン舞踏病は大脳基底核の疾患としてよく知られています。大脳基底核の異常は、筋緊張の異常や運動調節の障害をきたします。これを神経内科医は"錐体外路性運動障害"と呼んでいます。症状には、四肢の固縮、不随意運動、振戦 (手足や体の規則的な震え) があります。

脳幹はとても小さな構造物で、大脳半球と体を繋いでいます。大変重要な器官で、多くの自律神経機能をコントロールしています。例えば、無意識の呼吸、心拍の調整、睡眠・覚醒の調整、そして反射を調整しています。反射には、嚥下反射・嘔吐反射・咳反射の他、バランスや眼球運動に関わる反射があります。

小脳は脳幹の後ろに位置する構造物です。小脳の働きは脳幹や大脳と比べてまだあまり分かっていません。ボールを投げたりダンスのステップを踏んだりするような訓練を要する運動の学習や習熟に重要な役割を担っていることは分かってきました。

最近では、小脳が言語を介さない無意識の学習を広い範囲でサポートすることが明らかになっています。例えば、ある音がした時には目に向かって空気が吹きかけられるようにした時、その音を聞いただけでまばたきをする、といった学習です。小脳に障害を生じると、いわゆる“小脳失調症”になり、いくつもの特徴的な症状を示すようになります。酒に酔った時に見られるろれつの回らない話し方や、バランスと運動の異常が、小脳失調症の症状の例としてよく知られています。

A-Tは、小脳を侵す他の病気と似ている部分もありますが、全く異なる部分もあります。A-Tも他の小脳の病気も、運動コントロールに異常をきたします。しかし A-Tの患者さんでは少なくとも10歳までは小脳の機能が比較的保たれますし、もっと後まで保たれることもあります。一方、眼球運動、姿勢、歩行、運動、発語に異常がめだちますが、これらは純粋な小脳障害の患者さんとは異なる症状です。これらの特徴については後ほど説明します。

| A-Tの影響を受けない神経系 |

| ・聴覚 ・時間、場所、目的の観念 ・社会性を理解する能力 ・視力(眼球運動を除く) |

A-Tは脳全体に影響を及ぼすものではない、ということをご理解ください。A-Tの影響を強く受ける部位と、何十年もの間正常に機能する部位があります。網膜や脳で行われる視覚の初期段階、聴覚の全過程、バランス(これは後で述べる“姿勢”とは別です) 、眼球運動の最終段階(後で詳しく述べます)は、良く保たれます。また、多くの患者さんでは、社会との関係を理解する大脳皮質の能力や、時間・空間・目的に関する観念も保たれます。A-Tの原因となるATMという蛋白はすべての脳細胞に発現しています。それなのに、この病気でなぜ脳の一部だけが障害されるのかは分かっていません。ATM蛋白の欠損がある領域では致命的な影響を及ぼし、別の領域では影響を及ぼさない原因を解明すれば、ATMの欠損による脳障害のメカニズムが分かるかもしれません。これが分かれば、障害を最小限に抑える治療法の開発につながるはずです。

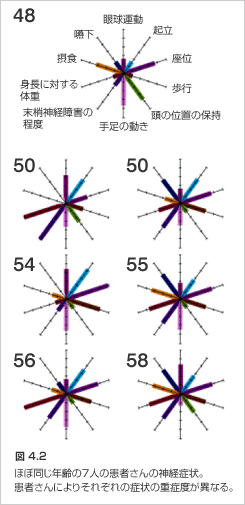

A-Tでもうひとつ重要なことは、それぞれの神経症状の重症度が患者さんにより異なるということです。後で述べるようにひとつひとつの症状にははっきりした特徴がありますが、ある年齢でどの症状がどの程度あらわれるかは、子供によって違うのです。下の図は、ほぼ同年齢の A-T患者さん7人で、神経症状のどれが重いかを比べたものです。例えば、ある子供は摂食や嚥下に大きな問題を抱えていますが、歩行障害の程度は比較的軽いのです。頭の動きのコントロールがとても困難な子供もいますし、歩行障害が一番目立つ子供もいます。このように子供により症状は異なるのですが、兄弟例は類似した症状を示す傾向があります。

姿勢、歩行、筋緊張、運動の異常

A-Tの子供では頭と身体の姿勢に異常の見られることが多いです。頭は横や前後に揺れ動き、30秒も同じ姿勢ではいられません。座ったときの体幹部にも同じような異常が見られ、安定が悪いので転倒を避けるために手や足を反対方向に伸ばします。“A-Tの子供にとってこれが一番バランスの取りやすい姿勢なんだよ”と表現したお父さんがいます。このような姿勢はA-Tの子供が小さい時にだけ見られます。子供が大きくなってくると、首や体幹の緊張が強まり硬くなってきます。大きい子供には小さい時のような姿勢の異常は見られませんが、これは症状がよくなったからなのか、それとも体幹の緊張が高まるという別の問題が起こったからなのか、むずかしいところです。

A-Tの患者さんは目で見なくても自分の手足の位置が分かります。これが、A-Tとフリードライヒ失調症 (アメリカで最も多い遺伝性運動失調症、日本には少ない)との違いです。フリードライヒ失調症の子供は、発症初期には、目を開けていればふらつかずにしっかりと立っていることができます。ところが目をつぶるやいなや体が揺れバランスを崩します。これは A-Tとは著しく異なる点で、A-Tの子供は立てるようになった時からもう体がぐらぐらしていますが、目を閉じたからといってさらにバランスが悪くなることはありません。フリードライヒ失調症では小脳だけでなく末梢神経も侵され、固有知覚 (自分の手足の位置を感じ取る能力)も障害されるのです。A-Tでは病気が進行する後期までは、固有知覚は保たれます。

A-T患者さんの歩き方は特徴的です。A-Tの子供は両足を近づけて歩き、よく足が交差します。早足で歩いたり走ったりすることを好み、前かがみになってつんのめるように歩きます。不思議なことに、じっと立っていたり、ゆっくり歩く方がむしろ不安定なのです。早く歩く方が歩行は規則的になって安定します。勿論、スピードによって安定性が増す一方、つまずいた時の危険も大きくなります。ただ立っている状態から転んだとしてもたいしたことはありませんが、走っている状態から転ぶのは怪我のもとです。A-Tの子供は、早く歩いた場合の危険性 (早足や走っていて転ぶと痛いですから) とゆっくり歩いた場合の不安定さの間で、バランスを取りながら歩いているのです。

他にも、A-Tと他の小脳の病気を見分ける歩行の特徴があります。一般的には、小脳障害があると安定性を保つために脚を開こうとします (警察官が酒気帯び検査の時に細い線の上を歩かせるのはこのためです)。これは理にかなった代償なのですが、A-Tの患者さんは脚を開いて立ったり、歩いたりすることができないようです。実際、A-T患者さんが転んでしまう一番の理由は、脚の間をせばめすぎること (内転) によるもので、もう一方の脚をひっかけてしまったり、中心線より内側に脚を踏みだしすぎて、つまづいてしまうのです。

A-Tと他の小脳の病気の違いは筋の緊張にもあります。筋の緊張とは、意識的に動かしていない時の筋肉の硬さのことです。筋の緊張は、安静時、他の筋肉を使っているとき、歩行など意識しない運動をしている時に、調べます。小脳疾患の多くでは、筋の緊張が減少します。例えば小脳に外傷を負ったような場合、高い椅子に座って脚をぶらぶらさせると、脚は前に後ろに大きくスイングしてしまいます。反対に、A-T患者さんでは筋緊張は正常か、亢進しています。この緊張の亢進は“固縮”と呼ばれるものです。固縮は、年長児や成人になったA-T患者さんの頭部や体幹に見られます。固縮は、何かに集中して取り組んでいる時や、反対側の脚や手で難しい運動をしようとしている時に強まります。

| A-Tの重要な神経症状 |

| ・よろめき歩き(失調) ・頭と身体の揺れ ・手足の意図しない動き(振戦、コレア) ・眼球運動の異常(眼球運動失行) ・ゆっくりでろれつの回らない話し方(構音障害) ・噛んだり飲み込んだりすることの障害(摂食障害) |

動かそうと思っていないのに手足が勝手に動くことを不随意運動と呼びます。不随意運動の分類は非常に難しく、同じ病気の患者さん達が違う動きを見せることもありますし、同じ患者さんが時によって違う動きをすることもあります。A-T患者さんに見られる不随意運動は、コレア (不規則な素早い動き) またはアテトーシス (持続性でゆっくりとしたよじるような動き) の一種と考えられています。これは、安静時にも、両腕を前に伸ばしたり横に広げたりするような動きの間にもおこります。A-Tの子供は、じっと横になっていようとしても手足がもじもじ動いてしまうことが多いです。学童期になると、静かに座っている時の両手の不自然な動きがもっと目立つようになります。さらに年長になると、何かをしようとした時に手足や体が勝手に動いてしまうようになり、患者さんはとても困ってしまいます。ある特定の動作が不随意運動を誘発することがあります。例えばスプーンを口に持っていく動作や、ペンで字を書く動作です (この場合、ただペンを握るだけでは不随意運動は起こりません)。これらの異常な運動は、規則的な場合には“企図振戦”、不規則な場合には“企図ミオクローヌス”と呼ばれます。不随意運動が著しいあまり、細かい動作ができなくなる場合もあります。

眼球運動

(視覚と目そのものについては9章をご参照ください。9章では、水晶体と、近くのものを見る時の両目の動きに焦点を当てて概説します。)

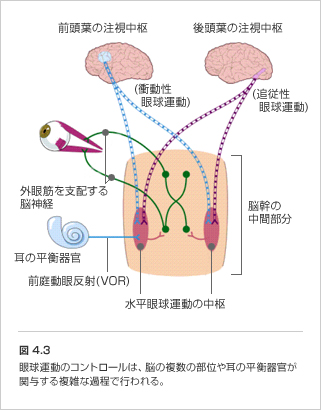

セグウィック(Segwick)とボーダー (Boder) は、“独特な目の動き”がA-Tを診断する手掛かりのひとつだ、と言っています。神経内科医は目の動きを注意深く調べます。なぜなら、目の動きについては三つのコントロール回路が知られており、その回路は脳の多くの重要な部分と関係しているからです。目の動きを分析することにより、脳のいろいろな問題を解明することができます(詩人は“目は心の窓”と歌いますが、無粋な神経学者は“眼球運動は脳の窓”と考えます) 。

水平方向の眼球運動は、三つの異なるシステムによってコントロールされています。このうちの二つは、スイッチのオン・オフの関係で、視覚的意図により切り替わります。三つ目のシステムは常に起動していて、耳の中の平衡器官により制御されます。これら三つのシステムは、脳幹にある水平眼球運動の中枢により支配されます。この中枢が目を動かす筋肉を司る神経系を最終調整しているのです。

衝動性眼球運動

視覚的意図によりコントロールされる第一のシステムは、衝動性眼球運動と呼ばれます。衝動性眼球運動により、目はある目標物から次に向かって素早く飛びうつるように動きます。ある対象物から注意を移して新しい物を見ようとする時、この注意の変換は衝動性眼球運動を引き起こし、目は新しい対象に向かいます。衝動性眼球運動の評価には三つの尺度があり、これらは正確に測定することができます(意識的に変えることはできません)。最初の尺度は、注意が変換してから眼が動くまでにかかる時間です。次の尺度は、目の動きの正確さです。正常では、目は新しい目標に向かって正確にジャンプします。動きが足らずに視線が目標まで届かない場合、その衝動性眼球運動は“測定過小”であると言います。逆に動きが大きすぎて目標を飛び越してしまう場合、その衝動性眼球運動は“測定過大”であると言います。最後の尺度は、目の動く速度です。

追従性眼球運動

視覚的意図によりコントロールされるもう一つのシステムは、追従性眼球運動です。何かを見つめていて、それが少し動いたとすると、私達は目の位置を自動的にずらしてその動きを追います。追従性眼球運動は注意と強く結びついています。ある対象物に強い興味を持って見つめていると、追従性眼球運動をやめることはできません。このシステムに障害を生じると、目は目標物の動きに遅れてしまいます。その場合は衝動性眼球運動を使って目標を捕らえることになります。すなわち、目標の動きに滑らかについていくのではなく、目標が行きついた先まで視線を急いでジャンプさせます。正常の人でも、注意が逸れて追従性眼球運動が少し止まってしまった場合には、このジャンプが起こります。

VOR

第三のシステムは VOR(前庭動眼反射) と呼ばれるもので、起きているときは常に、暗闇の中でも起動しています。VORは耳の奥にある平衡器官から信号を受け取り、頭の動きに合わせて目を動かします。頭が動いた場合、耳の平衡器官から水平眼球運動の中枢に信号が送られ、目標物から視線がずれないよう目の位置を調整します。

私達は普通一つの物を見つめています。この時は、追従性眼球運動のシステムが起動して、注視しているものを滑らかに目で追います。注意が他のものへ向かうと、追従性から衝動性にシステムが切り替わり、視線は新しい目標にぱっと移ります。その後で、再び追従性システムが起動し、新しい興味の対象の動きを追っていきます。この二つのシステムが切り替わっている間、VORは常に働いており、頭の動きに合わせて目の位置を調整しています。

注意があるものから他へ移る時、正常な人は新しい注視目標に顔を向けます。例えば注意が右から左へ移ったとすると、頭も右から左へ振られます。頭も動かしながら、目標物に正確に視線を合わすためには、衝動性眼球運動とVORによる複雑な調整が必要です。すなわち、脳は新しい目標への位置を正確に測って、衝動性眼球運動を駆動し、眼球を右から左へ動かします。しかし同時に頭も右から左に動くわけですから、VORはその分を差し引いて、眼が動きすぎないようにします。もし顔が目標物にぴったり向くのなら目は動く必要はないわけです。このように、衝動性眼球運動による目の移動とVORによる補正は見事に調整されています。

A-Tの患者さんでは衝動性と追従性の眼球運動に問題があります。一方、VORシステムは正常に保たれ、また衝動性・追従性眼球運動とVORの最終調整を行う場である水平眼球運動中枢も保たれています。衝動性眼球運動の独特の障害、追従性眼球運動の異常、そして正常なVORという組み合わせにより、A-T患者さんの"特殊な眼球運動 "が生じます。これは眼球運動失行と呼ばれることもあります。

A-Tの患者さんでは、新しい目標物に注意が移ってから衝動性眼球運動が始まるまでの時間が延長しています。また測定過小の傾向があり、視線が目標まで届きません。そのため目標物に視線が届くまでに、第二、第三、場合によっては第四の衝動性眼球運動が必要になります。衝動性眼球運動に障害がある場合、これとVORのバランスに異常があらわれます。すなわち、右から左へ注意が動いた場合、衝動性眼球運動の起動には時間がかかるのにVORは正常なので、目は頭の左への動きを補正するため目標物とは逆の右に動いてしまいます。遅れて衝動性眼球運動が起動し、目を新しい目標物の方へ移動させますが、その時点ではすでに頭が動いていますので目標物は顔の正面にあり、目が動いたことでかえって視線がずれてしまいます。また、衝動性眼球運動の幅が小さすぎるので(測定過小)、目を目標物と合わせるためには何度も繰り返して調整しなくてはなりません。

A-T患者さんには追従性眼球運動にも問題があり、物を目で追う時には、衝動性眼球運動を利用しなければなりません(衝動性眼球運動にも前に述べたような問題があるのですが)。また、追従性眼球運動が異常で、VORが正常なため、両者のバランスにも問題がでてきます。この症状は普通に見ていては分かりにくいですが、経験を積んだ神経内科医ならばA-T患者さんの眼球運動障害の中で最も早期に見つけることができます。ゆっくり動くものを見る時、例えば犬が右から左へ歩いている時、それを追って患者さんは頭を正確に動かしますが、目は右に残ったままです。

表情、声、嚥下 (飲み込み)

他の神経障害と同じく、A-T患者さんの表情や、口と喉(のど)の筋肉の障害は、人による差はあるもののきわめて特徴的です。

神経内科医は発語と言語能力をはっきり区別します。この二つでは脳の機構が異なるからです。言語能力を障害する脳の問題は“失語症”と呼ばれます。失語症の人は正常な言語を理解し、処理し、話すことがうまくできませんが、話すときに使う音を発する能力は正常です。一方、発語に問題のある場合を"構音障害"と呼びます。はっきり区別することが難しい場合もありますが、今までの知見によれば、A-T患者さんに見られるコミュニケーション障害の原因の多くは構音障害です。A-Tの子供は普通、一つひとつの音ははっきり発音できます。しかし、音をつなげて単語や文章を話そうとすると問題が出てきます。成長とともに、またはしばしば言葉を話し始めた最初の頃から、A-Tの子供達は特徴的な話し方をします。文章が短く、声が小さく、また話し始めるのに少し間があります。ただし忍耐強くA-Tの子供達の話に耳を傾ければ、思っていたより聞きとりやすいことが分かると思います。ここが他の小脳性失調症とA-Tとの違いです。何が違うのかを正確に表現するのは難しいですが、多くのA-T患者さんを見てくると、話し方を聞いただけで、この子がA-Tかそうでないか、見分けがつくように感じます。

日々の会話でのコミュニケーションには、言葉によるものとよらないものがあります。言葉によらないコミュニケーションには、顔の表情や体の動きがあり、これによって言いたいことの意味を強めることもできますし、全く言葉を使わずに意思を伝えることもできます。話し相手の目の動きやちょっとした表情の変化から、実に多くのことが分かります。だからこそ電話で話す時と、面と向かって話す時では、私たちの話し方は変わってくるのです。A-Tの患者さんは表情による表現をあまりしません。満面の笑みやしかめっ面といった大きな表情の変化は比較的保たれています。また、顔の下半分の方が病気の影響を受けやすいので、眉を上げたり下げたりする動きは他の部分より保たれています。しかし全体的な顔の表情に乏しいので、 A-Tの子供は、会話の内容に興味がない、とか、内容が分かっていないなどと、誤解されやすいのです。こうしたことから話し相手は無意識のうちに不満を抱きます。A-T患者さんを良く理解すれば、この問題を他のことで補えるようになります。一見会話に興味なさそうだった子供が、重要な点を細かく覚えていたり、話の内容を適切にまとめてみせたりします。

A-T患者さんには、嚥下障害と、食物や唾液の誤嚥(誤って気管に入ってしまうこと)が非常によく見られます。特に10歳を超えると症状がめだってきます (これについては第7章を参照してください)。A-T患者さんに誤嚥の多い理由は分かっていません。A-Tの嚥下障害には特徴がありますが、“静かな誤嚥”(咳を伴わない誤嚥)は他の神経疾患でもよく見られます。A-Tの患者さんでは、口腔咽頭の基本的な防衛反射 (嘔吐反射など) は正常に保たれているようですが、より複雑な高位の嚥下中枢や反射が障害されていると思われます。

末梢神経

運動失調症を生じる疾患では、重度の末梢神経障害を認めることが多いです。末梢神経障害とは、四肢と脊髄の間の信号を運ぶ感覚神経や運動神経の障害のことです。A-Tにもこれが見られます。A-Tでは感覚神経と運動神経両者が侵されます。しかし、子供が小さい内は末梢神経の障害は軽く、10代に入ってから最初の症状が出てきます。ほとんどの患者さんでは、末梢神経障害よりも脳における運動コントロールの異常の方が問題となります。しかし、A-Tの軽症例で、協調運動障害よりも末梢神経障害の方が問題となることがあります。こうした患者さんでは、協調運動障害の進行は遅いのに、下肢の筋力低下と感覚低下のために不自由が出てきます。

このハンドブックの他の章では、現在どのような支援がA-T患者さんに行われているか、たくさん述べてあります。一般的には、障害の改善に役立つ特別な訓練というものはありません。例えば、練習を重ねたから字が読みやすくなるということはないのです。しかし、やり方を少し変えることで、難しかった課題ができるようになることがあり、こうした方法を考え、試し、練り直していくために、訓練は大切です。こうした工夫は病気のどの段階においても有効で、日常生活の中で自然に見つかることもありますし、治療者の革新的な考えから生み出されることもあります。

現在のところ、A-T患者さんの運動障害に有効な薬物は見つかっていません。パーキンソン病などの他の疾患で有効な薬が、一部のA-T患者さんの特別な運動障害に効果を示すかもしれません。これについては、注意深く系統的な研究を進める必要があります。

読書の障害について取り上げておきましょう。読書の障害は、目をあるポイントから次のポイントに素早く動かすことが難しくなると生じてきます。このため読むことに大変な労力を要するようになります。私たちがガタガタと揺れる電車の中で本を読むようなものです。何とか読むことはできますが、内容をきちんと把握して読書を楽しむというわけにはいきません。読書は学習にとって重要な要素ですが、それがとても難しくなる日に備えて、早い内から他の学習方法を考えておくことも大切です。学ぶ方法にはいろいろあります。ノートを丁寧に取る人もいます、講義を真剣に聞く人もいます。授業中は寝ていて、夜中に教科書やクラスメートに借りたノートを読む人もいます。有効な学習法は人それぞれです。耳で学ぶ、つまり注意深く聞くことによる学習法は、誰にでも好まれるものではないかもしれません。しかしA-Tの患者さんにとっては聴覚こそが、他の能力が衰えたとしても、長い年月にわたって保たれる能力なのです。ですから、読書が可能な間でも、集中して聞く能力を養うことは大切で、これが後で生きてきます。