肝臓グループ

- リーダー

- 朝比奈 靖浩先生、柿沼 晴先生

研究室のモットー・めざすもの

臨床データに基づく基礎研究を行い、肝炎・肝癌・肝再生領域を中心に、病態解明を目指した研究を進めています。

メンバー

- 朝比奈 靖浩(教授)

- 柿沼 晴(教授)

- 中川 美奈(准教授)

- 村川 美也子(医学部内講師)

- 北畑 富貴子(助教)

- 金子 俊(助教)

- 三好 正人(助教)

- 博士課程・大学院生

- 検査技術学専攻・卒研生

OB

田中 雄二郎(本学・学長) | 榎本

信幸(山梨大学・第一内科教授) | 坂本

直哉(北海道大学・消化器内科教授)

他 多数

研究に興味がある方はこちらへ!

プロジェクト紹介

ヒトiPS細胞などから、肝細胞、胆管細胞、星細胞などを誘導してオルガノイドなどで肝臓疾患のモデルを作成。病態解明を通じて、新しい検査・治療戦略の開発を進めています。

- 肝発癌の分子機構

- 肝線維化の分子機構・細胞間相互作用

- ウイルス性肝炎におけるウイルス・宿主相互作用

- 肝幹・前駆細胞の分化・増殖の調節機構

- 肝障害・組織修復における細胞間相互作用

- 臨床データに基づく肝炎・肝癌の分子標的探索

主な業績(大学院生が筆頭著者の論文を抜粋)

- Shimizu et al. Cell Reports, 115675, 2025.

- Tsuchiya et al. Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology, 19(2):101422, 2025.

- Watakabe et al. FASEB Journal, 38(13), 2024.

- Sato et al. Hepatology Communications, 4(2): 235-254, 2020

- Tsunoda et al. Journal of Hepatology, 71(1):143-152, 2019.

- Miyoshi et al. Scientific Reports, 9(1): 2072, 2019.

- Nagata et al. Journal of Hepatology 67(5), 933-939, 2017.

- Kaneko et al. Scientific Reports 6: 29358, 2016.

- Kawai-Kitahata et al. Journal of Gastroenterology 51(5): 473-86, 2016.

主な共同研究先

| 東京科学大学 |

肝胆膵外科・伴 大輔 教授 分子腫瘍医学・田中 真二 教授 統合研究機構・武部 貴則 教授 ほか多数 |

|---|---|

| 東海大学 | 医学部・紙谷 聡英 先生 |

| 東京科学大学 / スタンフォード大学 | 高等研究院 中内 啓光 教授 |

私たち消化器内科肝臓グループでは、御茶ノ水リバーカンファレンスとして、患者さんのご協力のもとに肝炎患者データベースを作成し、また同時に臨床検体(血清、肝組織など)を採取して多施設共同研究を行っておりますが、当研究グループでは特に、基礎的検討で得られた結果の臨床検体での検証や、臨床検体を用いた基礎的研究など、基礎と臨床の融合した研究を積極的に行っております。

肝細胞癌に関する研究

肝細胞癌の網羅的なゲノム解析、およびin vitroの検討により、遺伝子変異や発現の特徴を明らかにし病態の解明に向けて様々な研究に取り組んでいます。

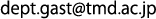

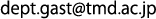

HBV関連肝細胞癌の詳細手術検体の網羅的なゲノム解析により、遺伝子変異とHBV integrationの実態を明らかにしました。また、HBV既感染例における肝細胞癌の検討も行っており、HBV持続感染例とは変異のパターンが異なることから、発癌過程が異なる可能性を示しました(Kawai-kitahata et al. J gastroenterol 2016)。

-

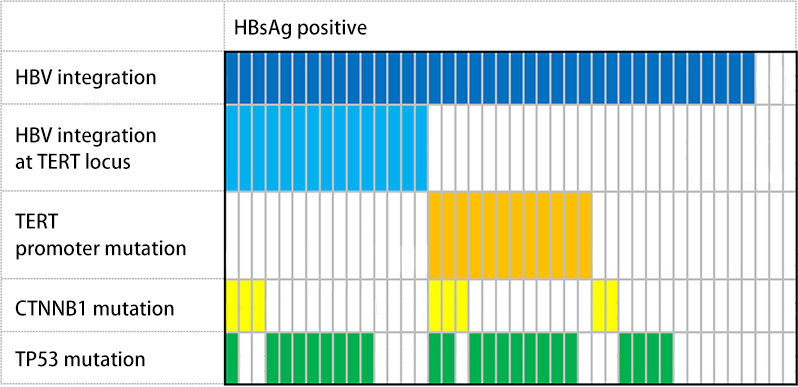

B型肝炎ウイルスによる新しい肝癌発症メカニズムの解明

(詳細はこちらより)

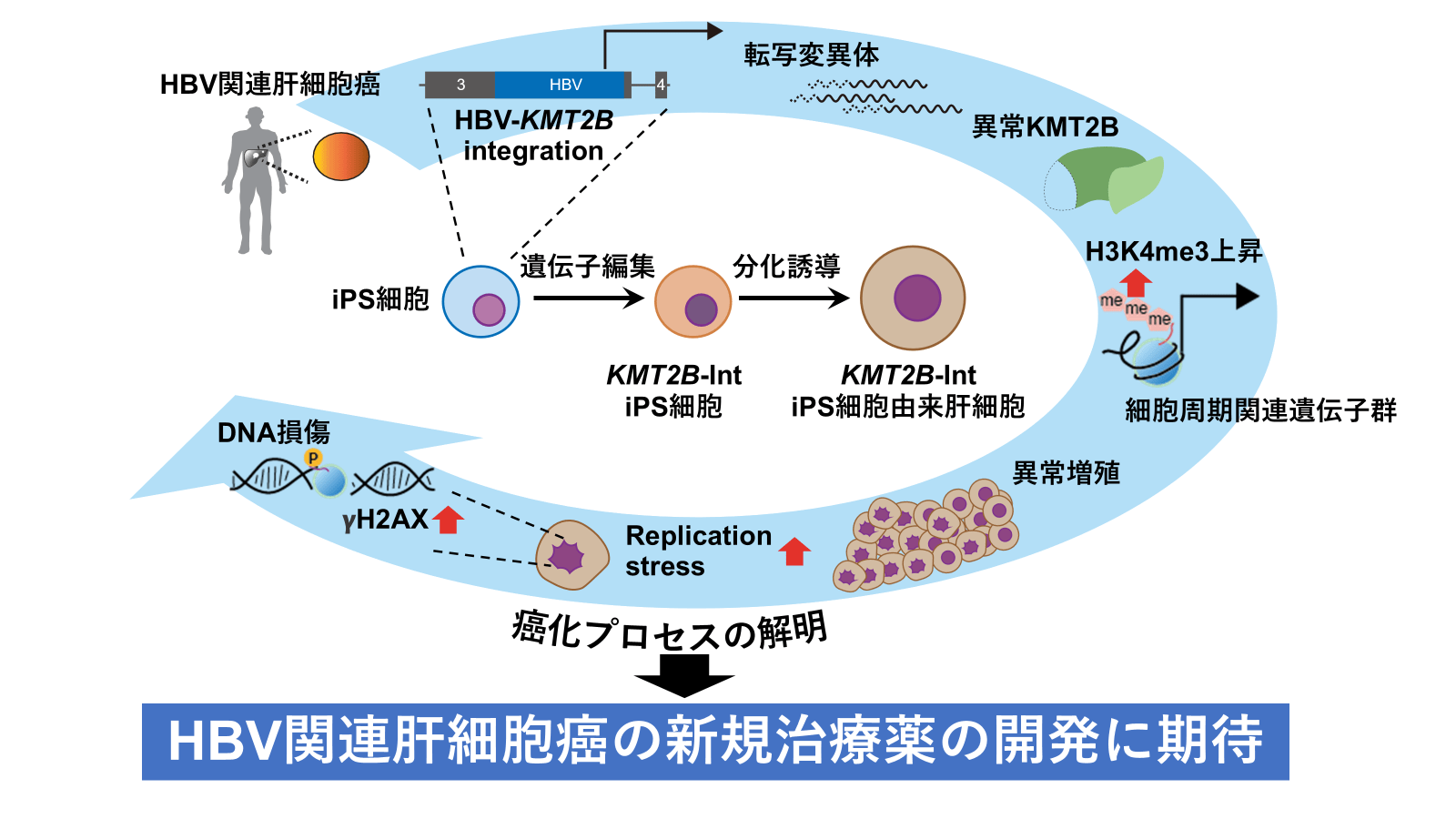

肝再生に関する研究

モデルマウスやマウス肝前駆・幹細胞を用いた分化増殖機構の解明、肝組織、特に胆管構築の分子メカニズムの解明を継続的に行ってきています。近年ではそれらの経験に基づき、ヒトiPS細胞培養・分化誘導系を用いた臨床へとつながる肝疾患研究を行っています。

-

ヒトiPS細胞由来の新たな肝細胞オルガノイドを開発

(詳細はこちらより)

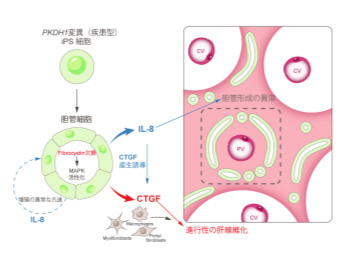

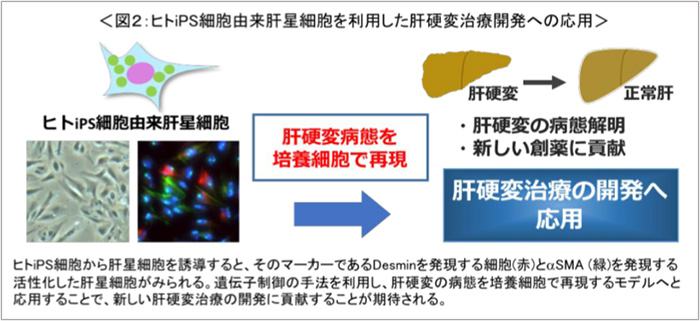

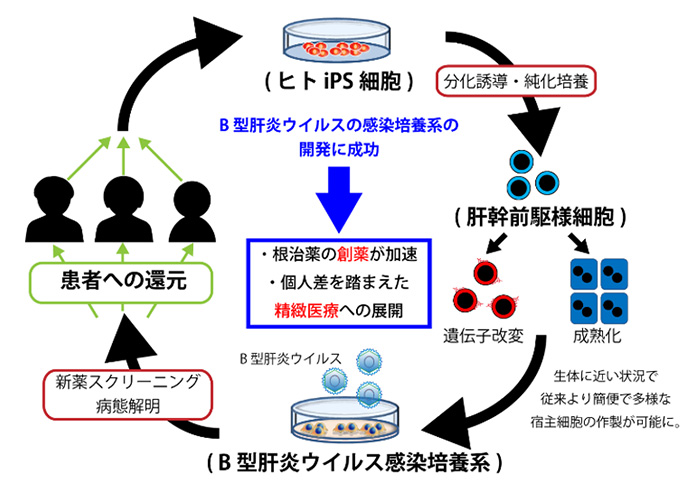

ヒトiPS細胞培養系を用いた肝疾患研究

- 新規HBVウイルス感染系の構築 (詳細はこちらより)

-

iPS由来肝星細胞の誘導と、肝成熟機構の解明

(詳細はこちらより)

-

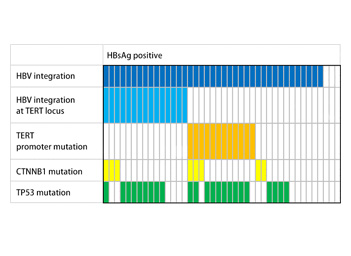

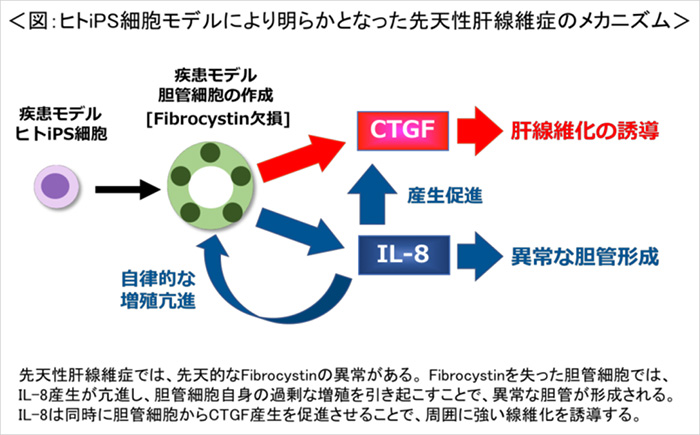

ヒトiPS細胞を用いた先天性肝線維症の病態解明

(詳細はこちらより)

上記のように、我々のベースにある肝疾患に対する臨床情報に基づきながら、疾患モデルを、ヒトiPS細胞を用いて構築、病態解明を行うことで、最終的なゴールである新規治療戦略への道筋を作るべく研究を行っています。

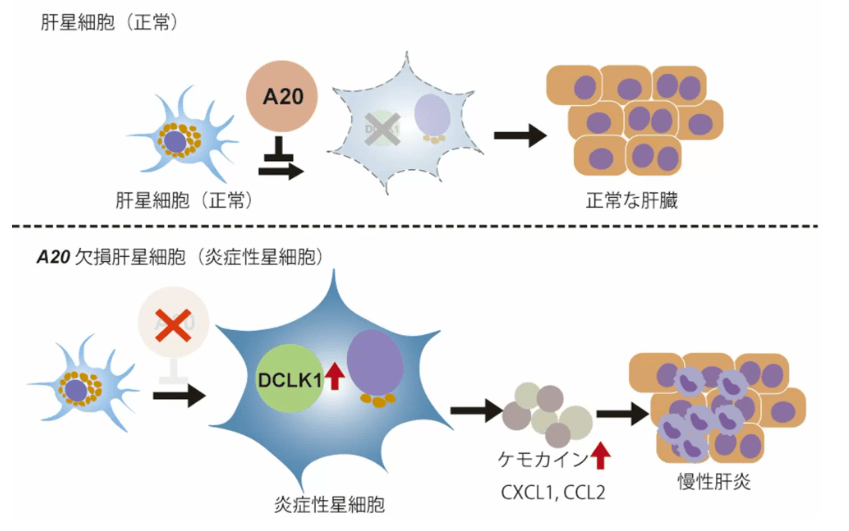

モデルマウスを用いた肝疾患研究

マウス肝における肝幹・前駆細胞マーカーCD13、CD133を見出し、単離した肝幹・前駆細胞を用いた分化増殖機構の解明を行ってきました。その結果は、ヒトiPS細胞を用いた上記研究でも応用されています。また、MMP2欠損マウスにおいて肝線維化が増悪することを示すなど、肝線維化についても分子機構をはじめとした病態解明を進めています。近年では、MMP14欠損マウスの解析を行い、MMP14が胆管形成に関与することを示してきた他、胎生期肝におけるVIPの胆管形成に及ぼすメカニズムを解明するなど、胆管に着目した研究も行っています。

-

肝星細胞による炎症機構の解明

(詳細はこちらより)

ウイルス性肝炎に関する研究

当研究室では、これまでC型肝炎に関する多数の研究を行い、様々な成果を発表してまいりました。また最近ではB型肝炎に関する研究にも積極的に取り組んでおります。

最近の主な成果についてご紹介いたします。

ヒトiPS細胞を用いたB型肝炎感染培養系を樹立し、IFN投与によるHBVの挙動を評価しました。この、iPS細胞を用いたモデルは肝癌細胞株を用いたモデルと異なり正常な免疫応答を有していることが確認され、HBVと免疫に関わる研究の有用なツールと考えられます(kaneko

et al. Sci Rep 2016)。

詳細はこちらより»

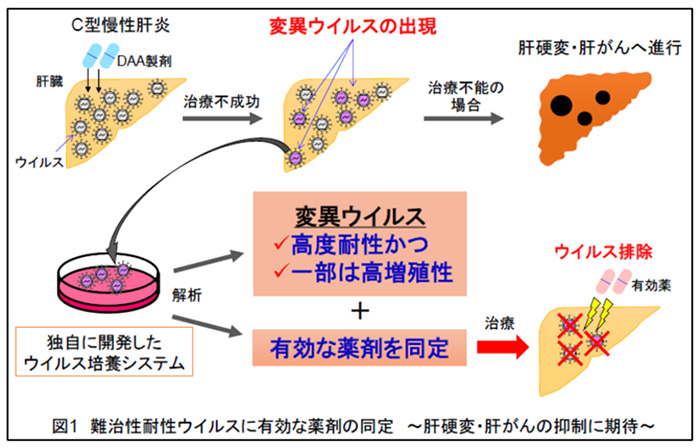

C型肝炎の治療が不成功となる要因の一つに、ウイルスの薬剤耐性変異の存在、出現があげられます。近年開発された直接作用型抗ウイルス薬

(DAA製剤)に対する薬剤耐性変異を持つウイルスの、増殖・感染力、耐性強度を、HCV感染培養系を用いたin

vitroの検討より明らかにしました。これにより、ウイルスの変異の特徴に応じた適切な抗ウイルス薬を選択するための、有用な知見が得られました(Nitta

et al. Sci Rep 2019, 2016)。

詳細はこちらより»

研究に興味がある方はこちらへ!