疾患について

膵がんとは膵臓から発生した悪性の腫瘍のことを指しますが、一般には膵管癌のことをいいます。

膵管癌は膵管上皮から発生し、膵臓にできる腫瘍性病変の80-90%を占めています。

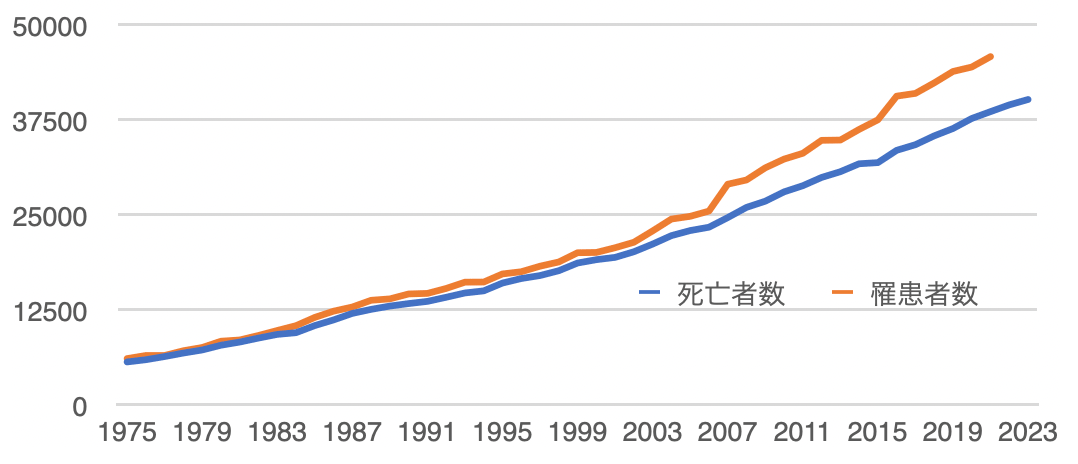

日本では、膵癌の死亡者は年々増え続け、2023年には年間の死亡者数が40,000人を超え、がんの種類別死亡者数では胃がんを抜いて3位になりました。

膵がんの死亡数はこの40年で5倍以上に増加しました。60歳代の方に多く、やや男性に多く発症します。

喫煙、膵がんの家族歴、糖尿病、慢性膵炎などとの関連が指摘されています。

| 部位 | 人数 |

|---|---|

| 肺 | 75,762 |

| 大腸 | 53,131 |

| 膵臓 | 40,175 |

| 胃 | 38,771 |

| 肝臓 | 22,908 |

膵癌罹患数と死亡者数の推移

国立がん研究センターがん情報サービスより 2025年9月

国立がん研究センターがん情報サービスより 2025年9月症状について

膵がんは早期の状態では自覚症状がほとんどないため、なかなか発見することができません。もう少し進行してから腹痛、体重減少、黄疸等で気がつくことがほとんどです。そのため、膵がんと診断されたときには進行した状態で見つかることが多いのです。また、背中が痛くなると膵がんを心配する方がいらっしゃいますが、必ずしも膵がんに特徴的な症状ではありません。糖尿病の方の血糖値コントロールが急に悪くなった時などは膵癌を発症している場合もあるので要注意です。

腹痛

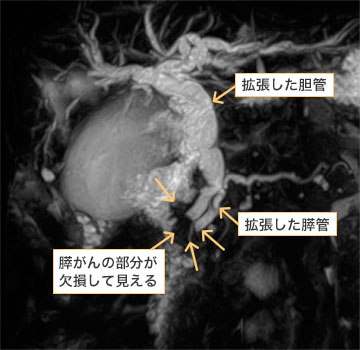

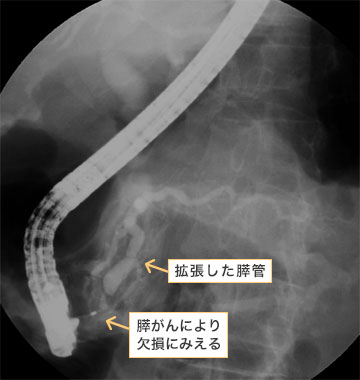

膵がんは膵管から発生するため、膵臓の中の主膵管という膵液が集まる管が詰まってしまうことがあります。主膵管が詰まってしまうと作られた膵液の逃げ場が無くなり、内部の圧力が上昇し膵管が拡張します。膵管の拡張は膵がんの重要なサインの一つです。また、膵管の内部の圧力が上昇し、膵臓に炎症がおこります。これを随伴性膵炎といい、随伴性膵炎により腹痛や発熱を伴うことがあります。

黄疸

肝臓から総胆管という管が膵臓の頭部を貫いて十二指腸に流れており、肝臓で作られた胆汁という消化液を十二指腸に運んでいます。膵がんにより胆管が圧迫されることがあり、胆管への圧迫が進むと、胆汁の流れがさまたげられ、全身が胆汁により黄色くなる黄疸という症状が出現します。黄疸が進行すると全身の皮膚が黄色みがかり、かゆみなどが出現しますが、黄疸の初期症状では尿の色が濃くなることや、目の白目の部分(眼球結膜)が黄色味をおびます。膵頭部にできた膵がんは大きさが小さい段階でも総胆管を圧迫し黄疸が出現することがあり、早期発見につながります。尿の色が黄色っぽくなる、目の白目の部分が黄色くなるなどの症状を自覚された際には専門病院での精密検査をお勧めします。

体重減少

膵臓は胃、大腸、十二指腸などに接しています。膵臓に腫瘍ができると接している臓器を圧迫して、食事がとれなくなる場合があります。その場合、体重減少という形で症状が現れることがあります。また膵臓はたべものを消化し吸収し易くする膵液という消化液を分泌しております。膵がんにより膵液の流れがとどこおるとたべものの消化吸収する力が弱くなり、栄養をとりこめなくなり体重が減少することがあります。

糖尿病

もともと糖尿病を患っている方で突然、血糖値の値が不安定になったり、今まで、糖尿病ではなかった方が、初めて糖尿病と診断されたりしたときに、精密検査を行うと膵がんが発見されることがあります。膵臓はインスリンという血糖値を下げる働きをする内分泌ホルモンを分泌しています。膵がんにより膵臓の内分泌機能が落ちて、インスリンの分泌量が低下、糖尿病の悪化、出現という形で症状が出るためです。

どのような検査をしますか?

膵癌が疑われた場合の検査には、さまざまな方法があります。以下に主な検査方法をまとめます。

血液検査

腫瘍マーカー

CA19-9やCEAなどの腫瘍マーカーを測定します。これらの値が高い場合、膵癌の可能性が考えられますが、特異的ではないため、他の疾患でも上昇することがあります。

画像検査

腹部超音波検査

初期のスクリーニングとして行われ、膵臓の形状や周囲の臓器の状態を確認します。体への負担が少なく、簡便な検査です。

CT検査

膵臓の詳細な画像を得るために広く用いられます。造影剤を使用することで、腫瘍の位置や大きさ、周囲への浸潤を評価できます。

MRI検査

核磁気共鳴検査。磁石の力で体の中を検査します。CT画像と同じような画像が得られますが、MRCPという特殊な条件での撮影では胆管や膵管の描出に優れており、膵がんによる胆管や膵管の圧迫の有無がわかります。

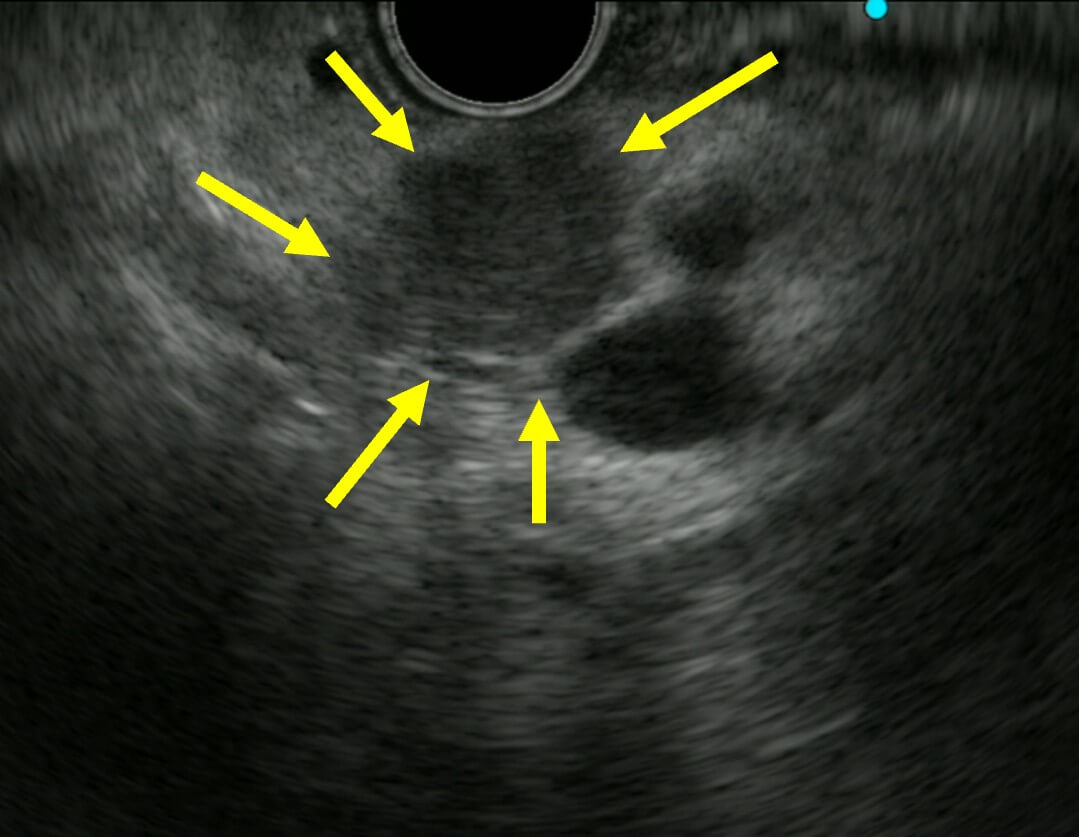

超音波内視鏡検査(EUS)

超音波内視鏡(EUS)は、膵癌の診断と管理において非常に重要な役割を果たしています。EUSは、内視鏡の先端に高解像度の超音波を搭載した装置で、口から挿入され、胃や十二指腸の壁に近接して膵臓を観察することができます。この近接観察により、CTやMRIでは発見が難しい小さな膵腫瘍を検出することが可能です

内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)

膵管や胆管の状態を観察し、必要に応じて細胞を採取することができます。膵管の閉塞が疑われる場合に行われます。

生検

組織検査

EUSやERCPを通じて組織を採取し、顕微鏡で癌細胞の有無を確認します。生検は膵癌の確定診断に必要です。

その他の検査

PET検査

遠隔転移の有無を検索します。 これらの検査を組み合わせることで、膵癌の診断精度を高めることができます。膵癌は早期発見が難しいため、リスク因子を持つ人は定期的な検査を受けることが推奨されます。

以上のような検査を総合して膵がんの状態を把握し、治療法を検討します。

| 病期 | がんの進行度 |

|---|---|

| Stage 0 | がんが膵管の上皮内にとどまっているもの(非浸潤(ひしんじゅん)がん)。 |

| Stage IA | 大きさが2cm以下で膵臓内に限局している。膵外への転移なし。 |

| Stage IB | 大きさが2cm以上で膵臓内に限局している。膵外への転移なし。 |

| Stage IIA | がんは膵臓外に進展しているが腹腔(ふくくう)動脈や上腸間膜動脈に及ばない。膵外への転移なし。 |

| Stage IIB | 領域リンパ節への転移あり。しかし、がんは膵内に限局、あるいは膵外に進展しても腹腔(ふくくう)動脈や上腸間膜動脈に及ばない。 |

| Stage III | がんは膵臓外に進展し腹腔(ふくくう)動脈や上腸間膜動脈に及ぶ。リンパ節転移は問わない。 |

| Stage IV | 離れた臓器に転移がある。 |

治療について

治療は膵がんの進行度や患者さん自身の体力や健康状態によって異なります。

我々は膵がんを克服するために一番有効な治療戦略を患者さん一人一人についてオーダーメイドに検討しています。肝胆膵外科が中心となって、消化器内科・臨床腫瘍科・放射線科・がんゲノム診療科・病理診断科など多くの科と協力体制を築いています。

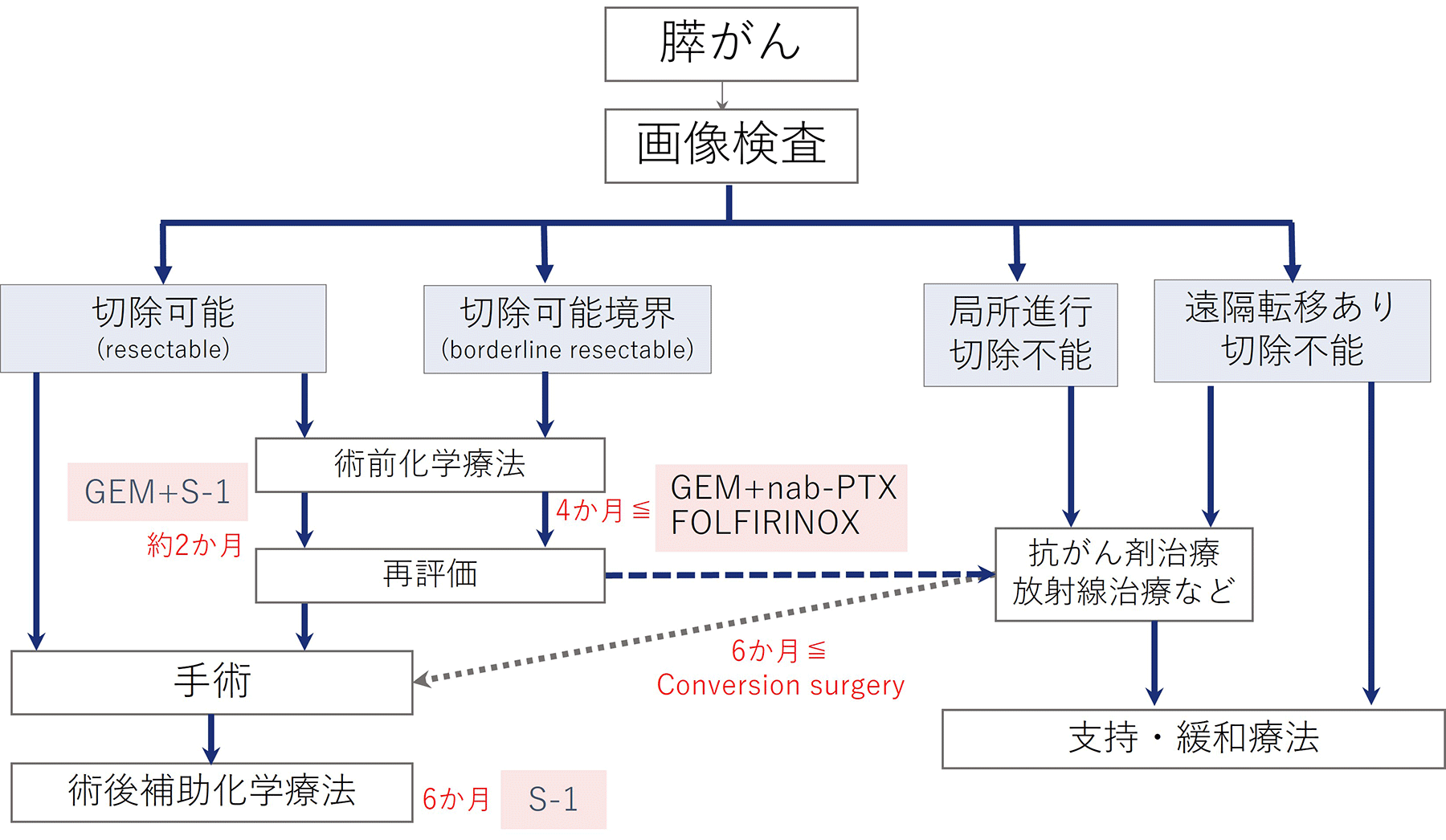

現在、CTの画像所見に基づいた「切除可能性分類」に従って大まかな治療方針を決定しています。

下記に現在の当科の方針をお示しします。

| 切除可能膵癌 (R) | Resectable, 切除が適している |

|---|---|

| Borderline膵癌 (BR) | Borderline Resectable, 切除しても根治的にならない可能性がある |

| 局所進行膵癌 (UR-LA) | Unresectable-Locally Advanced disease, 切除しない方が良い |

| 遠隔転移がある膵癌 (UR-M) | 切除しない方が良い |

膵がんの治療において、手術は最も効果的ですが患者さんが病院を受診したときに手術ができる状態の方は2~3割と言われています。逆に言うと、7~8割の患者さんは、手術ができる範囲を越えて進行しているため、抗がん剤が優先されます。ある程度進行した膵がんに対しては、手術の前に予め抗がん剤を行った後に手術を行うこと(術前化学療法)で治療成績が改善することが期待されています。以下に各抗がん剤を説明します。

1. GEM+S-1療法(ジェムザール+S-1)

GEM+S-1療法は、ゲムシタビンとS-1という2種類の抗がん剤を組み合わせた治療法です。主に切除可能な膵癌の患者に対して、術前に行われることが多いです。この治療法では、ゲムシタビンを1日目と8日目に点滴投与し、S-1を1日2回、14日間服用します。

その後、7日間の休薬期間を設け、これを2コース行います。GEM+S-1療法は、特に術前化学療法として有用性が報告されています。

副作用の例:だるさ、食欲不振、下痢、口内炎、血液検査での異常など。

2. GEM+nab-PTX療法(ジェムザール+ナブパクリタキセル)

GEM+nab-PTX療法は、ゲムシタビンとナブパクリタキセルを併用する治療法です。この治療は、週1回の点滴を3週間行い、4週目は休むというスケジュールで繰り返されます。GEM+nab-PTX療法は、進行した膵癌に対して推奨されており、全体的な生存期間を延ばす効果があるとされています。

副作用の例:白血球減少(感染に注意が必要)、しびれ、脱毛、疲労感、下痢など。

3. FOLFIRINOX療法(フォルフィリノックス)

FOLIRINOX療法は、5-FU(フルオロウラシル)、イリノテカン、オキサリプラチンの3種類の抗がん剤に、5-FUの増強剤であるレボホリナートを加えた多剤併用療法です。この治療法は、特に全身状態が良好な患者に対して推奨されており、2週間ごとに繰り返されます。FOLIRINOXは、局所進行膵癌や転移性膵癌に対して高い効果を示す一方で、副作用も多く、体力が必要です

副作用の例:吐き気、下痢、しびれ、強い倦怠感、骨髄抑制(白血球減少など)といった副作用が出やすい傾向があります。

4.S-1療法

S-1は切除後の膵癌患者に対して、従来のゲムシタビンに比べて生存率を有意に改善することが示されています。S-1は、通常、1日2回の内服を4週間行い、その後2週間の休薬を挟むサイクルで投与されます。副作用が比較的少ないです。

5.nal-IRI(ナノリポソーム型イリノテカン)

nal-IRIは、他の治療法(例えば、ゲムシタビン)で効果がなかった場合に、次の治療として使われます。特に、転移性の膵癌患者に対して効果が期待されています。投与は通常、2週間ごとに行います。副作用としては、血液の成分が減少すること(好中球減少症)、下痢、吐き気などがあります。

化学療法(抗がん剤治療)というと日常生活もままならないような副作用をイメージしている方もいるかもしれません。副作用(有害事象)の程度は個人差もあるのですが、お仕事をお持ちの方は働きながら行いますし、外来通院で行う治療がほとんどです。副作用を軽減する治療をあわせて行います。

また、残念ながら受診時には切除するには厳しい進行の状態の患者さんでも、近年新しい治療薬の開発が進んでおります。

人間の体には、本来「がん細胞を攻撃する免疫の力」が備わっています。しかし膵がんは、この免疫の力を抑えてしまう仕組みを持っているため、がんが進行してしまいます。免疫チェックポイント阻害薬(ICI) は、この「免疫のブレーキ」を解除し、体の免疫ががんを攻撃できるようにする新しいタイプの治療薬です。

膵がんではICI単独での効果はあまり強くないことが分かっています。しかし、特別な遺伝子の特徴を持つ患者さん(例:MSI-high や dMMRと呼ばれる状態)では、ICIが有効であることが報告されています。また、現在も多くの臨床試験が行われており、他の抗がん剤や放射線治療と組み合わせた治療法の研究が進められています。

使用される薬の例

- ニボルマブ(商品名:オプジーボ)

- ペムブロリズマブ(商品名:キイトルーダ)

これらはいずれも点滴で投与される薬です。

副作用について

- 免疫の働きを強めるため、通常の抗がん剤とは異なる副作用が出ることがあります。

- 発疹、かゆみ、下痢、咳や息切れ

まれに肝臓や腸、肺、甲状腺などに炎症が起きることがあります(免疫関連有害事象)。

副作用が強い場合には、治療を中止してステロイドなどで免疫を抑える必要があります。

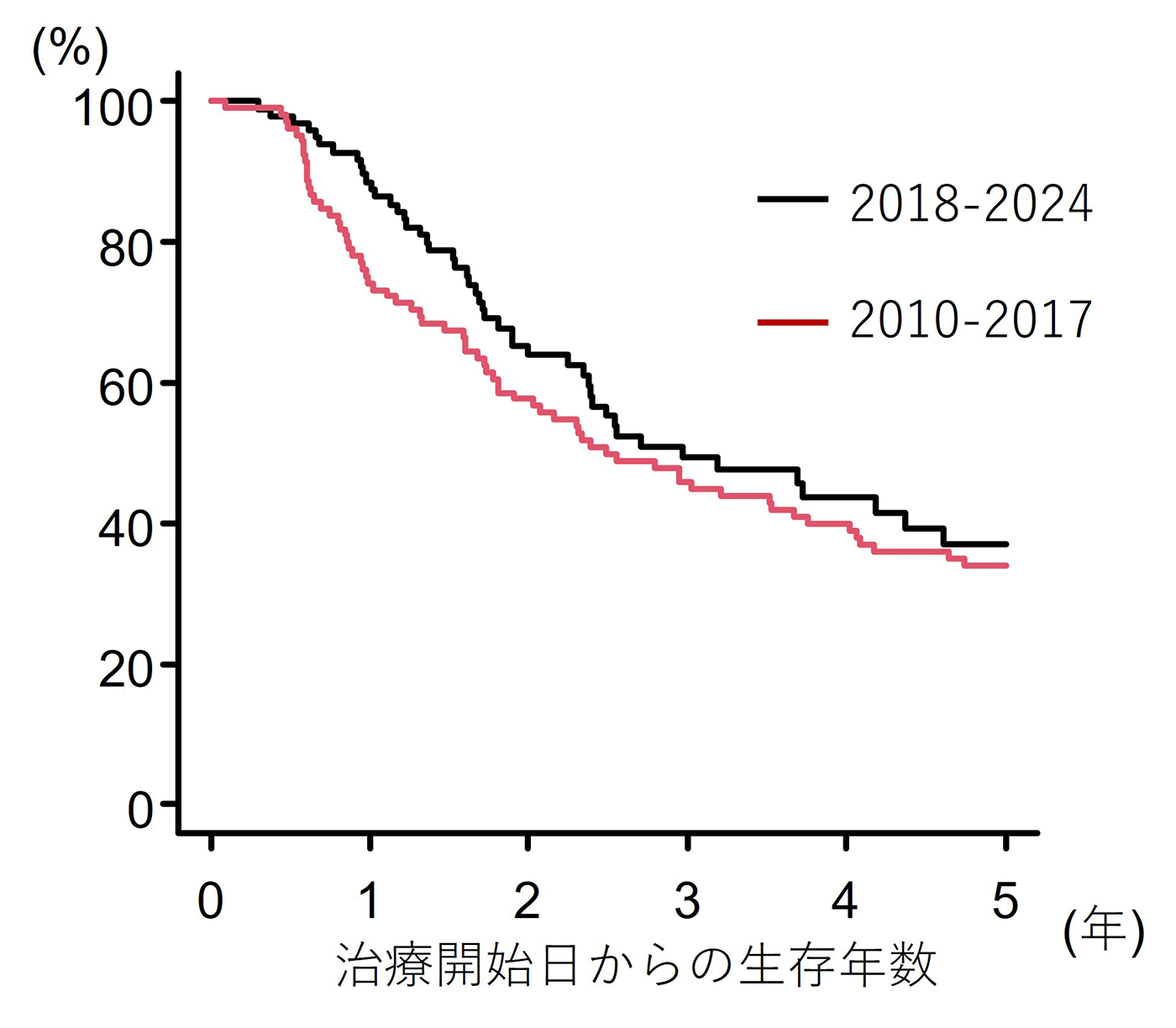

当院の治療成績に関して

当院の治療成績をお示しします。化学療法の進歩もあり経時的に改善しています。

がん患者さんやご家族のための日本最大級のイベント「JAPAN Cancer Forum 2025」にて、当科の伴教授が「こんなに進歩した膵臓がんの外科治療」と題して、膵がん治療の最新についてわかりやすく講演を行いました。