専門研修プログラム

麻酔科専門研修プログラムの概要

2018年から新専門医制度が開始となりました。専門医取得のためには、初期研修終了後に日本専門医機構が承認した研修プログラムに登録し4年間の麻酔科研修を行う必要があります。

専門研修プログラム制度では、専門医試験の受験資格を得るために、麻酔科専門医試験への合格、定められた数の経験必要症例(下記)の経験、学会発表、各種講習会の受講、その他の修了要件を満たす必要があります。麻酔科専門医試験に合格した後は希望するサブスペシャリティ領域の専門研修を積むことによりサブスペシャリティ専門医資格の取得が可能です。

当院では、最初の2年間でできるだけ下記のような特殊麻酔症例のノルマをこなし、残る期間で自由度の高い研修ができるように配慮しています。麻酔科専門研修後はサブスペシャリティ専門医資格の取得が可能です。

定員は2023年度開始のプログラムでは8名でした。

詳細は下記をご参照ください。

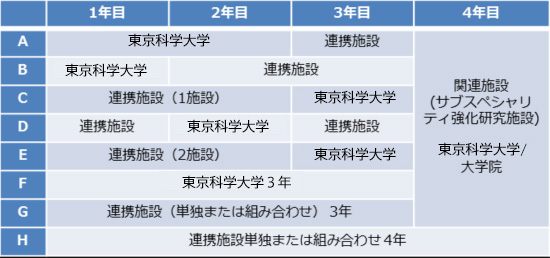

研修ローテーションの組み方

当院の麻酔科専門研修プログラムは、プログラム基幹施設である東京科学大学病院と18の連携施設で構成されています。大学病院から始める基本的な研修パターンのほか、学会が定める規定を満たしていれば連携施設のみの組み合わせも可能としています。ご相談ください。

本学麻酔科プログラムに含まれる研修施設

東京科学大学病院と18の連携施設では、専攻医が整備指針に定められた麻酔科研修カリキュラムの到達目標を達成できる教育を提供し、十分な知識と技術を備えた麻酔科専門医を育成します。

※病院名をクリックすると、各施設の病院紹介資料をご覧いただけます。

1) 基幹施設

2) 連携施設A (2年以上の研修も可能な施設)

- 大森赤十字病院

- 武蔵野赤十字病院

- 横浜市立みなと赤十字病院

- 国立成育医療研究センター

- 愛育病院

- 島根大学医学部附属病院

- 東京都立多摩総合医療センター

- 国立循環器病研究センター

- 草加市立病院

- 総合病院国保旭中央病院

- 順天堂大学医学部附属順天堂医院

- 市立青梅総合医療センター

3) 連携施設B (研修期間が2年以内)

- 東京ベイ・浦安市川医療センター

- 新渡戸記念中野総合病院

- 東京都立多摩北部医療センター

- 埼玉県立小児医療センター

- 友愛記念病院

- 東京都立小児総合医療センター

症例

麻酔科学会による専門研修プログラム制度では、専門医試験の受験資格を得るために必要経験症例として、定められた数の症例を経験する必要があります。

| 必須症例数 | 2023年度 (12月まで) |

2022年度 | 2021年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 帝王切開 | 10 | 85 | 118 | 100 |

| 小児 | 25 | 85 | 116 | 113 |

| 胸部外科 | 25 | 214 | 339 | 291 |

| 心臓血管外科(Ⅰ群) | 25 (うちⅠ群15症例以上) |

111 | 107 | 89 |

| 心臓血管外科(Ⅱ群) | 57 | 54 | 44 | |

| 脳外科 | 25 | 178 | 243 | 209 |

直近3年の当院での必要経験症例は上記のようになり、後期研修医1人1人が必ずノルマを達成できるだけの症例数があります。最初の2年間でできるだけ上記のような特殊麻酔症例のノルマをこなし、残る期間で自由度の高い研修ができるように配慮しています。