A群レンサ球菌感染細胞におけるオートファジー制御機構の解析

オートファジー

オートファジーとは、細胞内で一過性に形成される直径0.2-1μmの二重膜構造体(オートファゴソーム)が細胞内の自己成分を取り囲み、リソソームと融合することで内容物を分解する、膜ダイナミクスによる分解系である。本システムは細胞内の一時的な飢餓状態を凌ぐために不可欠な機構であるが、不要な細胞内物質の除去(細胞内浄化)機能としても重要である。また、オートファジーは自己成分だけでなく、A群レンサ球菌をはじめ、赤痢菌、サルモネラ、リステリアなどの様々な細胞侵入性細菌の除去機能を担うことが報告されており、炎症系や抗原提示など他の免疫系とのつながりも明らかとなってきていることから、新たな免疫システムとして注目を集めている(Nature, 2011. 20:323-35)。

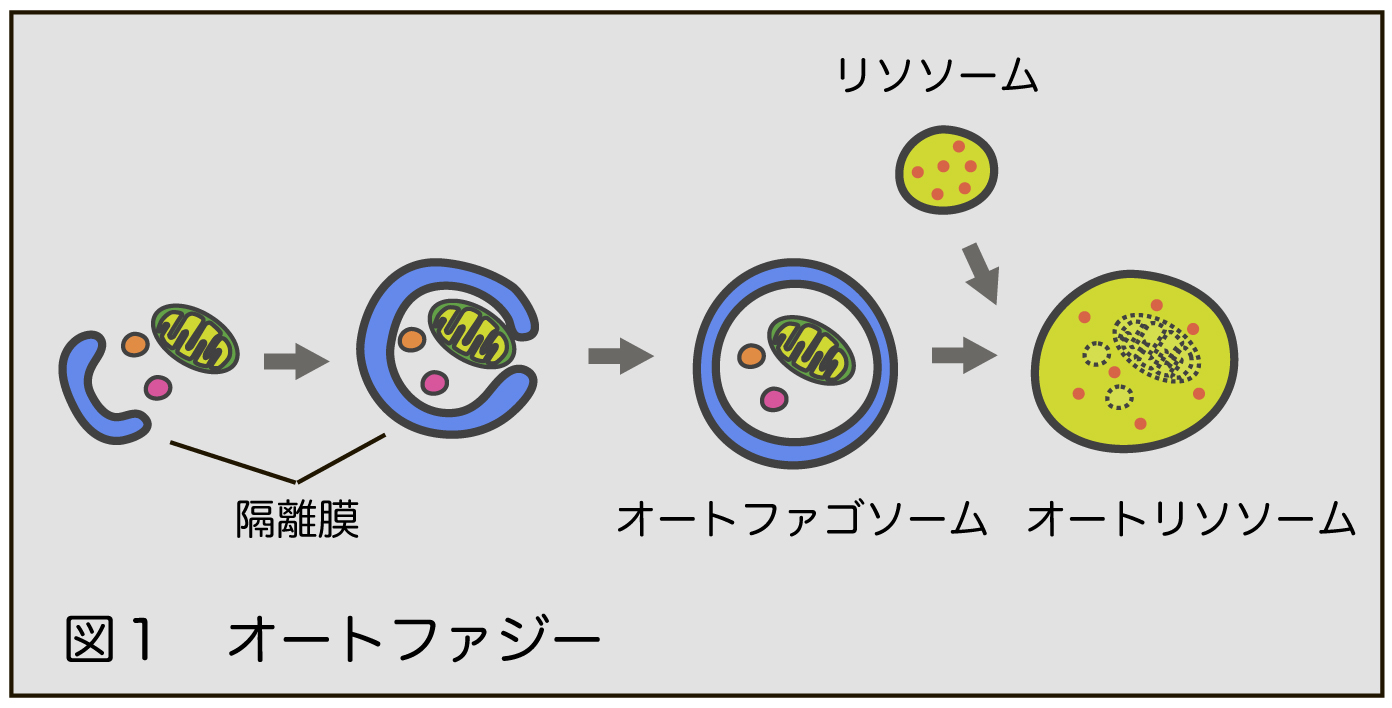

オートファジーが誘導されると、 まず細胞質に、 隔離膜とよばれる膜構造 (隔離膜またはファゴフォア) が形成され、 その隔離膜が細胞質の一部を包み囲むように伸展・成長し、 最後に末端同士が融合する。 こうして形成された直径およそ数十 ~ 数百nmの内膜・外膜から成る二重膜構造体をオートファゴソームとよぶ。 次にオートファゴソームの外膜とリソソーム膜との融合によってオートリソソームとなる。 オートファゴソームは、 中心体近くに集積しているリソソームと融合するために微小管に沿って輸送される。 オートリソソーム内では、 リソソームの加水分解酵素群により、 内膜と取り込まれた細胞質由来の物質が分解される(図1)。

A群レンサ球菌感染に対するオートファジー

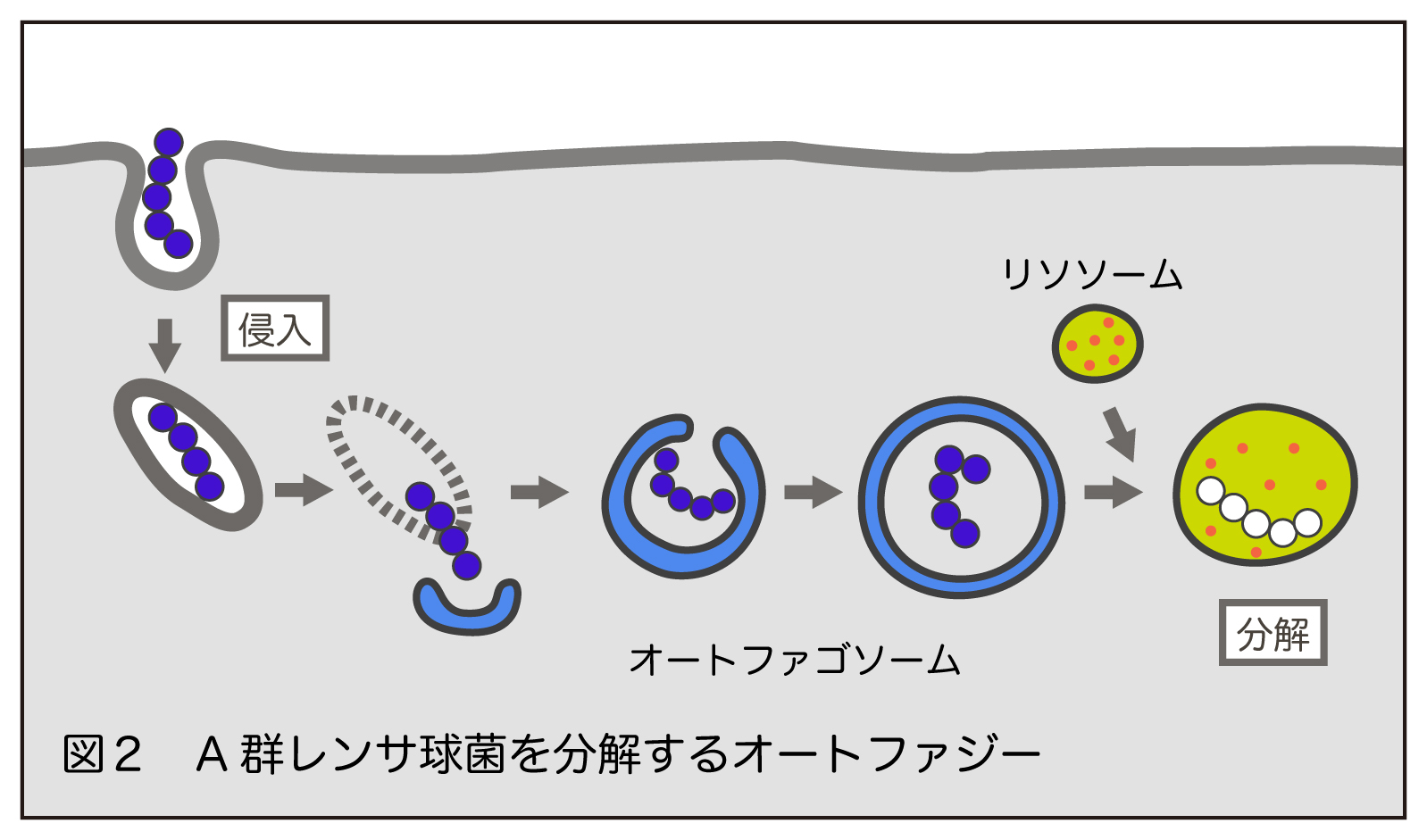

当研究室では、上皮細胞内に侵入したA群レンサ球菌はオートファジーにより分解・除去されており、オートファジーに感染防御機構としての機能があることを初めて報告した (Nakagawa et al. Science. 2004)(図2、3)。 その後、A群レンサ球菌を分解するオートファジーの誘導・制御を担う因子の同定・解析を行なっている (PLoS Pathog. 2010., J Cell Biol., 2010., Cell Microbiol. 2012)。

現在、下記の点に関して研究を進めている。 ・オートファジーが菌を認識する機構 ・オートファジー誘導を制御するNod-like receptorの解析 ・オートファジーを制御するRab GTPaseの同定と機能解析 ・選択的オートファゴソームの新生経路解析 ・感染細胞内でのA群レンサ球菌の遺伝子発現解析

図3 A群レンサ球菌を取り囲むオートファゴソーム

赤色はDNA、緑色はオートファゴソーム膜を表している。