第9回病院プレスセミナーを開催しました

東京科学大学 肝胆膵外科が語る最先端の膵がん治療

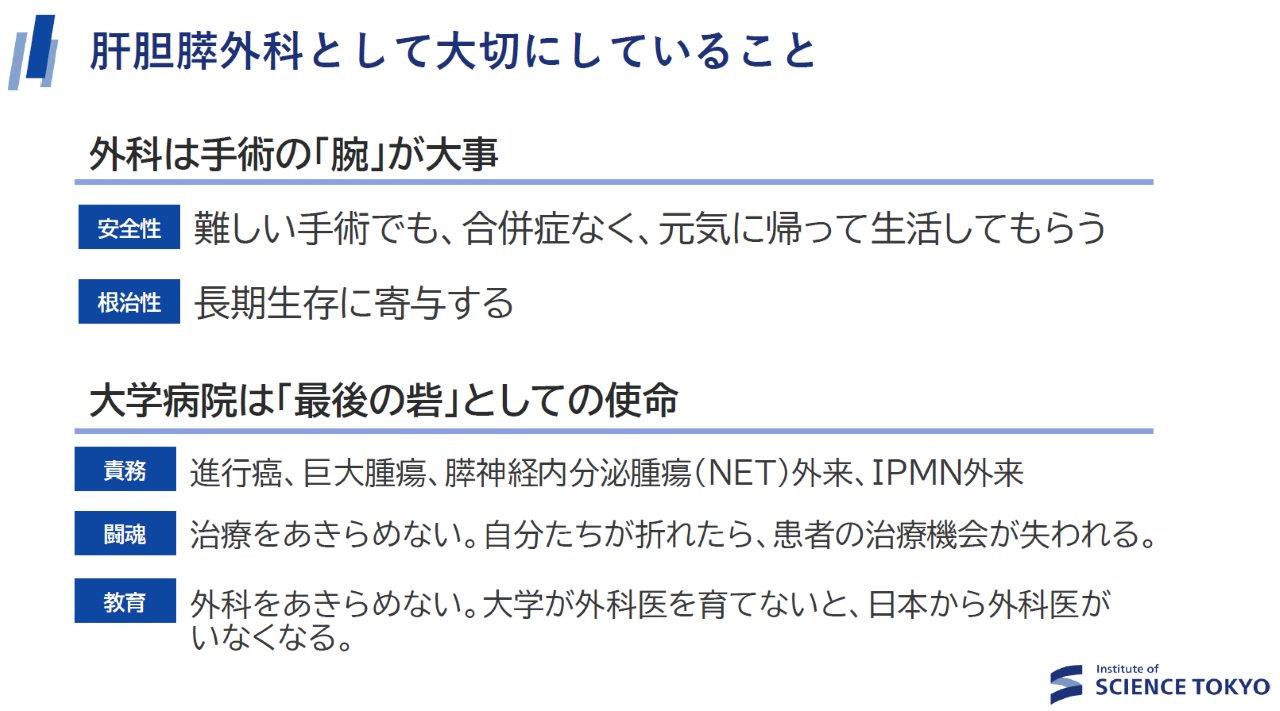

2025年8月27日、東京科学大学 肝胆膵外科学分野によるプレスセミナーを開催し、約20人の記者がオンライン参加しました。第9回となる今回は、冒頭で藤井靖久病院長があいさつした後、肝胆膵外科の伴大輔教授が肝胆膵がんの最新診療と研究の成果について報告しました。セミナーでは、「大学病院は“最後の砦”である」という強い信念のもと、「あきらめない医療」の姿勢が、治療成果にどのような影響を与えているのかが詳細に語られました。

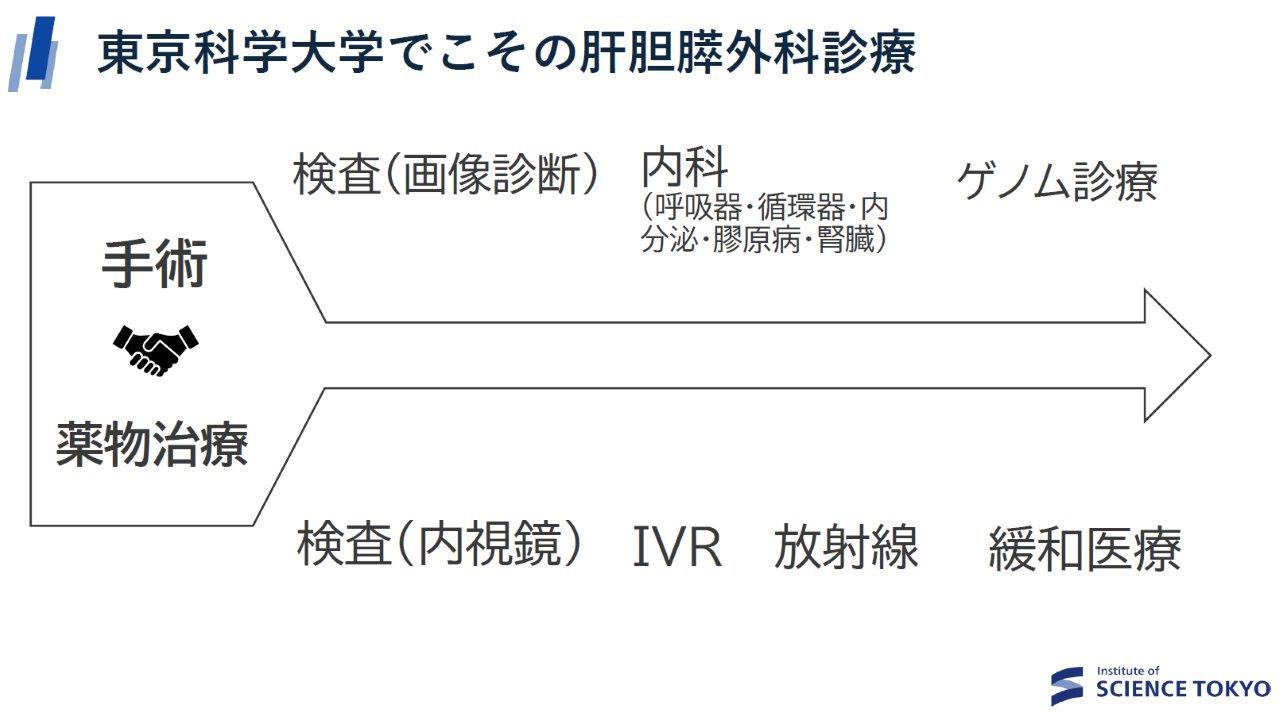

画像診断と内視鏡で早期発見を目指す

膵がんは自覚症状が乏しく、発見が遅れやすい病気ですが、近年は画像診断技術の進歩によって早期発見が可能になりつつあります。特に超音波内視鏡(EUS)や造影CTは、小さな病変の検出に有効であり、より精度の高い診断が期待されています。検査を組み合わせることで、迅速かつ的確な治療方針の決定が可能となっています。

難易度の高い手術でも、合併症なく元気に退院へ

肝胆膵外科手術は、周囲の血管や臓器に配慮した高度な技術が求められる分野です。中でも「膵頭十二指腸切除術」や「膵全摘術」は難易度が高いとされています。東京科学大学では、ロボット支援手術の導入によって、安全性と低侵襲性が飛躍的に向上しました。最新データでは、手術時間の短縮、出血量の減少、膵液漏のゼロ化など、手術成績が大きく改善されています。

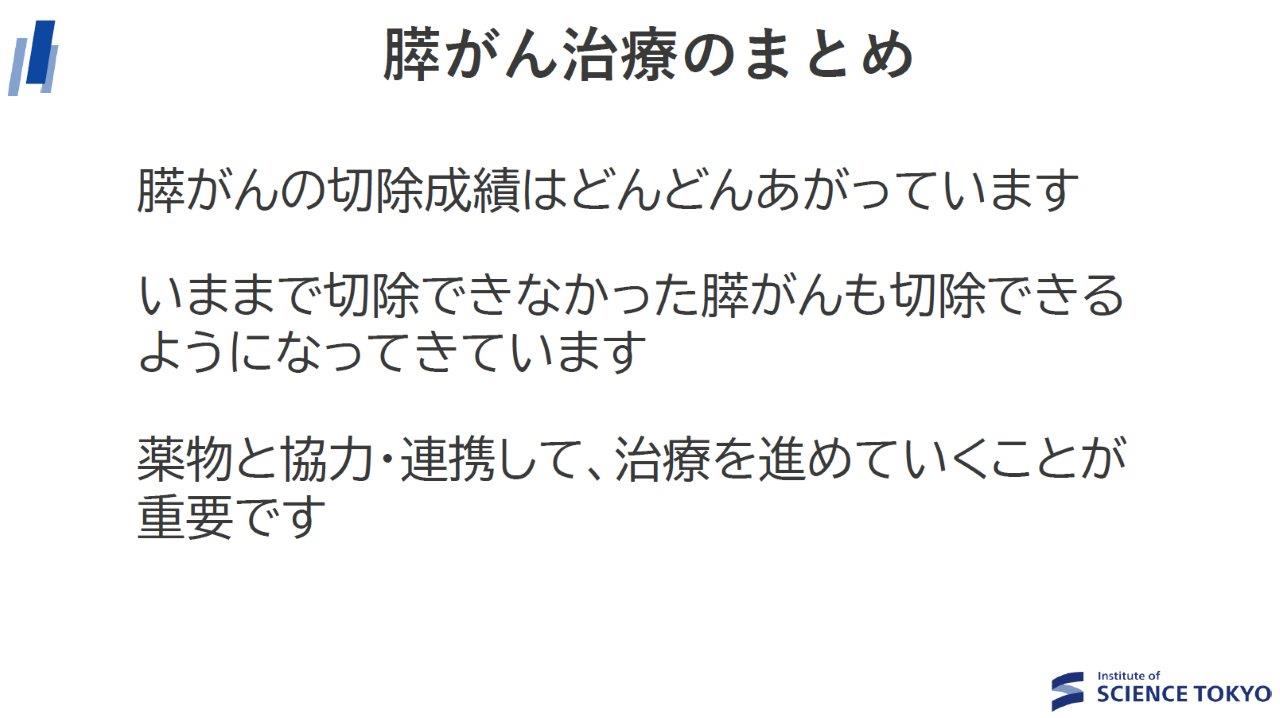

切除不能でも、薬物治療と連携すれば切除可能に

近年では、術前化学療法(NAC)や術後補助化学療法(AC)の導入により、これまで手術不可能とされていた膵がんでも切除に持ち込めるケースが増えています。新しい抗がん剤(FOLFIRINOX、GEM+nab-PTXなど)の効果により、「Conversion Surgery(転換手術)」の成功例が国内外で報告されています。

希望をあきらめない症例

セミナーでは、実際に「切除不能」と診断されながらも、治療を継続することで長期生存を達成した症例が複数紹介されました。中には、術後9年再発なしの患者さんや、20年以上の生存を実現した症例もありました。「医師があきらめたら、そこで治療は終わる」という言葉は、単なるスローガンではなく、医療現場で実際に命を救う力になっています。

外科医を育てる責任と、医療の均てん化へ

肝胆膵外科のような高度手術を担える外科医が年々減少している中で、「大学が外科医を育てなければ、日本から外科医がいなくなる」という危機感が共有されました。また、全国の手術成績からも、高症例数を持つ経験豊富な医療機関の方が、手術関連死亡率が低いというデータが示されており、専門施設での治療の重要性が強調されました。

「総力戦」で挑む未来のがん治療

セミナーの最後には、外科治療と薬物療法、そしてAI診断や免疫ゲノム解析などの融合により、難治性がんの克服に向けた「総力戦」の構想が紹介されました。 「切るだけ」「薬を使うだけ」ではなく、個別化医療と先進技術が組み合わさることで、治療の未来はさらに明るくなると期待されています。

病院長のコメント

-

東京科学大学病院 藤井 靖久 病院長・医師

今回のメディアセミナーは、医療の最前線で行われている膵がん治療の進歩と、東京科学大学の肝胆膵外科が果たしている重要な役割を広く知っていただく貴重な機会となりました。多数の報道関係者の皆さまにご参加いただき、大変意義の高い場となったことを嬉しく思っております。

特に“あきらめない医療”という信念のもと、治療の可能性を広げる努力を続けている現場の姿が、多くの方に伝わったのではないかと感じております。今回のセミナーが、がん医療に対する理解と信頼を深める一助となったのであれば、これ以上の喜びはありません。