研修医のみなさんへ

東京科学大学脳神経機能外科学分野(脳神経外科)の医局長の原祥子と申します。

このページをご覧になっている学生の皆さん・研修医の先生方には、すでに志望診療科を決定している方、まだ悩んでおられる方もおられると思います。

東京科学大学脳神経機能外科学分野(脳神経外科)では、ハイブリッド形式の医局説明会、病院見学、ハンズオンセミナー、若手のための手術手技セミナーなど、脳神経外科専門診療や当医局の運営に触れていただく機会を多数提供しています。セミナー後の会食では、レジデント・若手脳神経外科医と直接交流いただけます。ぜひお気軽に参加いただき、将来の参考にしていただければと思います。

医局説明会は、東京科学大学脳神経外科公式SNS(X、Facebook)でも公開していますが、公表していないクローズドイベントもあります。少しでも興味を持っていただけたなら、遠慮なく下記メールアドレスまでお問い合わせください。

東京科学大学脳神経機能外科学分野(脳神経外科) 医局長 原 祥子 shara.nsrg@tmd.ac.jp

連携施設/関連施設について

東京科学大学脳神経機能外科学分野(脳神経外科)は、11の連携施設、13の関連施設とともに専門プログラムを構成しています。 (2024年4月1日時点)

関連施設詳細はこちらをご覧ください

専攻医期間中はこれらの病院を1~2年ずつローテーションします。

医局員の現状について

東京科学大学脳神経機能外科学分野(脳神経外科)には計97名の医局員が在籍しています。 (2023年4月1日時点)

ここ数年の入局者は女性医師が約4割で、女性医局員数は全国の大学医局で最多です。

当医局の女性医師会も発足しました。東京科学大学脳神経機能外科学分野(脳神経外科)女性医師の会

当教室の前原教授は一般社団法人日本脳神経外科学男女共同参画検討委員会の副委員長(2021年12月現在)としても活動しています。

| 全体 | 97名 |

|---|---|

| 31年目以上 | 11名 |

| 21~30年目 | 18名(女性 2名、男性 16名) |

| 11~20年目 | 31名(女性 9名、男性 22名) |

| 3~10年目 | 37名(女性 14名、男性 23名) |

| 新規入局者 | |

|---|---|

| 2024年度 | 5名(女性 1名、男性 4名) |

| 2023年度 | 8名(女性 3名、男性 5名) |

| 2022年度 | 2名(女性 1名、男性 1名) |

| 2021年度 | 5名(女性 1名、男性 4名) |

| 2020年度 | 8名(女性 3名、男性 5名) |

| 2019年度 | 6名(女性 2名、男性 4名) |

| 2018年度 | 8名(女性 3名、男性 5名) |

専門医試験まで、専門医取得後のおおまなかなスケジュール

専門医取得まで

| 3年目: | 半年〜1年間 | 東京科学大学附属病院で研修 |

|---|---|---|

| 4年目: | 1年〜2年間ずつ | 連携施設/関連施設で研修 |

| 7年目: | 専門医試験 受験 |

専門医取得後

・Subspecialty 領域の研鑽や各専門医資格の取得

日本てんかん学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日本脳神経血管内治療専門医

日本脳卒中の外科学会技術指導医、日本神経内視鏡学会技術認定医、などなど

・大学院博士課程で研究

完全に研究に専念するか、社会人大学院生として臨床を継続しながら研究するか、本人の希望にあわせ相談していきます。

・海外留学

当教室では、本人の希望にあわせ、専門医取得後のキャリア設計をサポートしています。

大学院/海外留学について

12名の社会人大学院生が在籍しています。 (2024年4月1日時点)

これまでに、大学院生が所属した国内の研究機関として

・東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 細胞生理学分野 磯村宜和研究室

・東京大学 大学院医学系研究科 分子生物学分野 水島研究室

・国立研究開発法人 国立がん研究センター研究所 脳腫瘍連携研究分野

・量子科学技術研究開発機構 量子医学・医療部門 放射線医学総合研究所 脳機能イメージング研究部

・東京都健康長寿医療センター研究所 神経画像研究チーム

などがあります。

海外留学については、下記研究室で当医局の医師が研究をしています。 (2024年11月1日現在)

・Brain Tumor Stem Cell Lab at Brain Tumor Research Center, Department of Neurosurgery, Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School

同研究室の准教授が当医局出身であり、過去10年以上にわたって医局から留学生を派遣しています。

・Center for Interdiciplinary Cardiovascular Sciences, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School

・Department of Neuroscience, Icahn school of Medicine at Mount Sinai

医局が主催するセミナー/研究会

若手の先生の研修、専門医取得後の Subspecialty 領域における研鑽を目的として

以下のセミナー/研究会を開催しています。

各関連施設からの分野を問わない症例発表、招待演者の先生の特別講演など

・若手のための脳外科手術セミナー

手術手技に関する招待演者の先生の講演とディスカッションなど

・TMDU脳腫瘍カンファレンス

各関連施設から持ち寄った脳腫瘍に関する症例検討会と招待演者の講演(年2回開催)

・TMDU血管内治療症例検討会

各関連施設から持ち寄った血管内治療に関する症例検討会(年2回開催)

・TMDU Cadaver Surgical Training

Cadaver を使用させていただき、解剖や手術手技に関するレクチャー

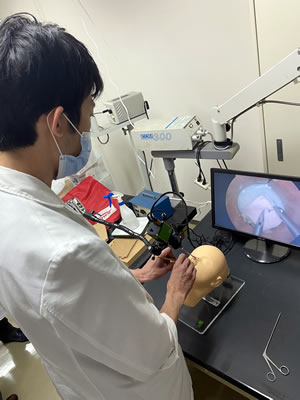

・神経内視鏡セミナー

実際の内視鏡とモデルを用いたハンズオンセミナーとレクチャー

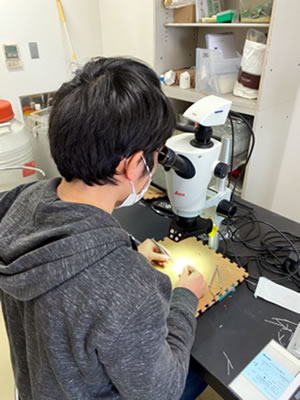

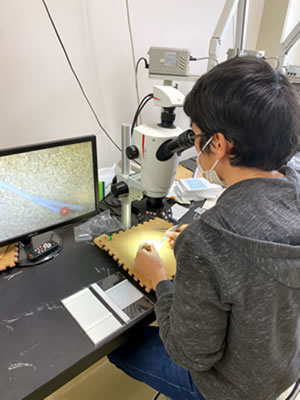

・血管吻合セミナー

1人1台の顕微鏡による人工血管を用いた吻合術のレクチャーとハンズオン

On the Jobトレーニング

・手術手技評価システム

専攻医(専門医資格未取得)の先生が術者となっていくために必要な手術手技を、効率よく習得するための評価システムを運用しています。

実際の手術ごとに、本人と指導医がそれぞれ専用のチェックシートに記入して、習熟度や課題を本人へフィードバックするするシステムです。

慢性硬膜下血腫(穿頭術)、脳室ドレナージ術、VPシャント術、急性硬膜下血腫(開頭術)、各種手術の開頭/閉頭手技、といった基本的な手術手技を対象としています。

Off the Jobトレーニング

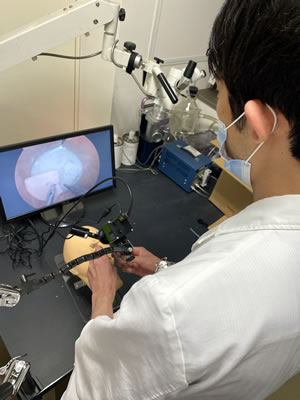

・顕微鏡下の血管吻合トレーニング

実際の手術では顕微鏡下におこなう血管吻合術/バイパス手術(脳血流が不足に陥った部位に他の血管からの血流を供給するため、脳血管同士をつなぎ合わせる手術)を、練習用の顕微鏡・人工血管・実際の手術で使う道具(ピンセット、顕微鏡用のハサミ、縫合針)を使ってトレーニングすることができます。

術者が顕微鏡で見ている風景をモニタに映し出して確認することで、指導医が手技についてのアドバイスをいたします。

・内視鏡手術の鏡視下手技トレーニング

下垂体腫瘍に対する経鼻手術の際や、小さな開頭で脳出血を除去したり脳腫瘍の組織をとったり(生検)する際に、神経内視鏡という頭蓋内用の細い内視鏡を使う手術が増えています。

開頭手術とは異なる手技・操作を必要とするため、このトレーニングのためのハンズオンモデルを使用して練習をすることができます。

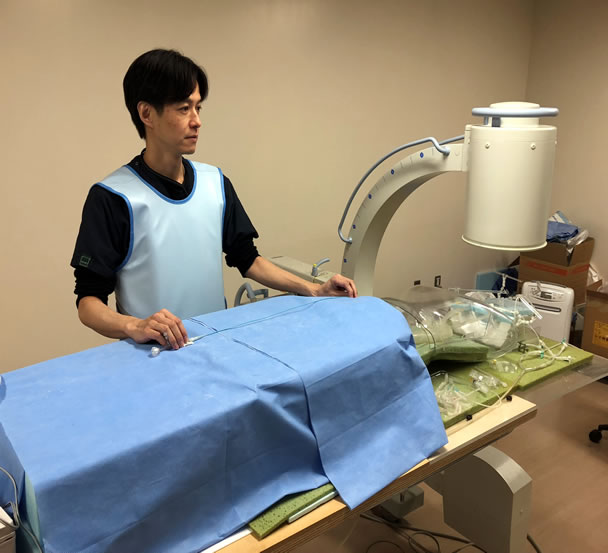

・脳血管カテーテル造影、血管内手術のためのシミュレーションキット

カテーテルを用いて脳血管疾患・頭蓋内疾患を診断する「脳血管カテーテル造影検査」は若手の脳神経外科医が初期に技術の習得を要求される基本手技です。

また、各種の脳疾患に対して、開頭手術だけでなく「血管内手術(カテーテル手術)」の必要性が増しています。特に、急性期の脳梗塞に対する血栓回収術や、脳動脈瘤に対するコイル塞栓術などで威力を発揮します。

本学の血管内治療科ではカテーテル刺入部位の大腿動脈から大動脈→大動脈弓→頚部頚動脈から脳の動脈までつながるシミュレーションキットを使用して、実際のカテーテル操作を練習することができます。