メダカを用いて腸管から肝臓が発生する仕組みを解明FINDING / PRESS

-器官形成および疾患モデルとして期待されるメダカ-

仁科博史教授らの研究成果がHepatologyのオンライン版に掲載されました。

「メダカを用いて腸管から肝臓が発生する仕組みを解明」

仁科博史教授等 (難治病態研究部門発生再生生物学分野)

- Takahiro Negishi et al."Retinoic acid signaling positively regulates liver specification by inducing wnt2bb gene expression in medaka." Hepatology in press

- Toshihiko Matsumoto et al."Medaka as a Novel and Accurate Model for Human Nonalcoholic Steatohepatitis." Disease Models & Mechanisms in press

肝臓は、胆汁の分泌、吸収栄養分の濾過と解毒、糖の貯蔵と血糖の調節など多様な働きをする必須の器官です。またその再生能力の高さから生体部分肝移植もおこなわれています。しかしながら、その形成(発生や再生)や病態発症の分子機構は未だ不明な点が多い現状です。肝臓は発生期の腸管の一部が出芽することで形成されますが(肝芽形成)、そのしくみも明らかではありませんでした。我々は、今回、英国バス大学、東京大学、山口大学、慶応大学、大阪大学などとの共同研究によって、「胚の体内で産生されるレチノイン酸が肝芽形成を決定すること、またこのしくみはヒレ(ヒトの腕に相当)形成を決定するしくみと類似していること」を見出しました。

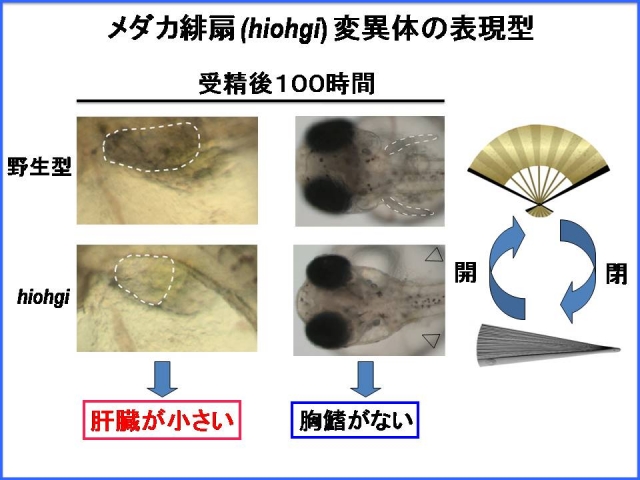

母体外で発生が進行するため顕微鏡による観察が容易なメダカをモデル生物に選びました。ゲノムDNAに点変異を導入可能なアルキル化剤ENUで処理することで、さまざまな肝形成および肝機能不全メダカ変異体を単離することに成功しました。I)肝芽ができない変異体、II)肝臓が小さい変異体、III)肝臓の左右が逆位である変異体、IV)胆嚢の色が異常である変異体、V)脂質代謝が異常である変異体などが得られました。このうちII)群に属する『緋扇』と命名した変異体(胚の形が扇子に似ている)は、『肝臓が小さく、ヒレが無い』という興味深い表現型を示しました(下図)。原因遺伝子の同定から、ビタミンAからレチノイン酸を合成する酵素(レチノイン酸合成酵素タイプ2)をコードする遺伝子の変異であることが判明しました(発表論文1)。器官形成を解明するために多用されているマウスでは明らかにできなかった肝形成のしくみが、メダカを用いて初めて明らかされたと言えます。

母体外で発生が進行するため顕微鏡による観察が容易なメダカをモデル生物に選びました。ゲノムDNAに点変異を導入可能なアルキル化剤ENUで処理することで、さまざまな肝形成および肝機能不全メダカ変異体を単離することに成功しました。I)肝芽ができない変異体、II)肝臓が小さい変異体、III)肝臓の左右が逆位である変異体、IV)胆嚢の色が異常である変異体、V)脂質代謝が異常である変異体などが得られました。このうちII)群に属する『緋扇』と命名した変異体(胚の形が扇子に似ている)は、『肝臓が小さく、ヒレが無い』という興味深い表現型を示しました(下図)。原因遺伝子の同定から、ビタミンAからレチノイン酸を合成する酵素(レチノイン酸合成酵素タイプ2)をコードする遺伝子の変異であることが判明しました(発表論文1)。器官形成を解明するために多用されているマウスでは明らかにできなかった肝形成のしくみが、メダカを用いて初めて明らかされたと言えます。

また我々は、山口大学との共同研究によって、メダカが「疾患モデル動物」としても有用であることを示しました。高脂肪食をメダカに摂取させることによって、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)をメダカに発症させることに成功しました(発表論文2)。ヒトと類似の病理所見や遺伝子発現の変化が観察されました。興味深いことに、多価不飽和脂肪酸であるEPAの同時投与によってNASHの発症は抑制されました。マウスに比較して小型なメダカは、ハイスループットの薬剤スクリーニングに応用可能であり、「創薬にも貢献するモデル動物」であることが明らかとなりました。