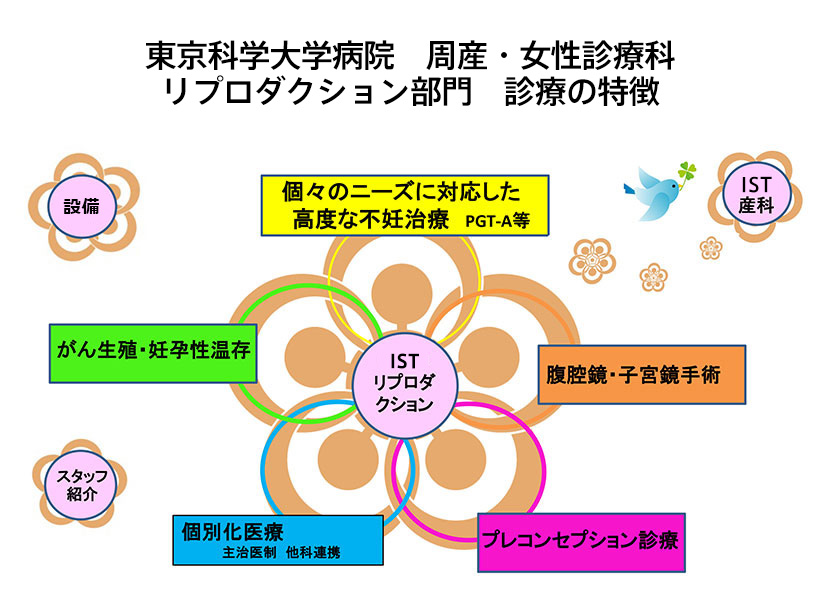

診療の特長

当科は、大学病院として高度な産科婦人科医療を担っています。

その中でリプロダクション部門は、生殖医療全般にわたり対応しています。

不妊症の検査から、一般不妊治療(タイミング指導や人工授精)や生殖補助医療(ART)はもちろん、不育症の検査・治療、子宮筋腫・子宮内膜症・卵巣腫瘍・子宮内膜ポリープの手術を積極的に行っています。

また妊娠後も当科の産科部門で引き続き妊娠・分娩管理ができるため、安心して治療をお受けいただけることができます。

「東京科学大学病院を受診して本当に良かった」と言っていただけるよう、スタッフが協力して患者さんの治療に取り組んでいます。

特徴1:個々のニーズに対応した高度な不妊治療が可能

患者さんごとに不妊症の原因は様々で、希望される治療の内容も異なります。そのため、個別化した不妊治療を提供しています。

当科で対応している生殖医療

- 検査

-

- 不妊症の検査全般

- ホルモン検査、子宮卵管造影検査、精液検査

- 不育症の検査

- 子宮鏡検査

- ERA/ EMMA/ ALICE

- 治療

-

- タイミング指導

- 人工授精

- 生殖補助医療 (ART)

採卵時の麻酔 局所麻酔と座薬に加えて希望される方には静脈麻酔も併用することができます

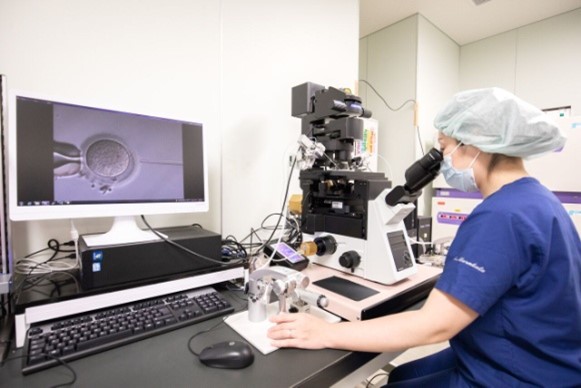

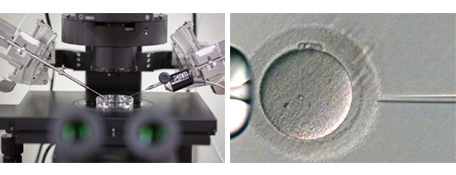

顕微授精は卵子に優しいと言われているピエゾ法を採用しています

採卵後の胚の培養には、タイムラプスシステム(Geri)を使用しています

不妊症・不育症に関する着床前遺伝⼦異数性検査(PGT-A)の承認実施施設として認定されています

(料金:1胚あたり税込み66,000円)。

大学病院のため遺伝科も併設されており、PGT-Aに関してもしっかりお話を伺い、カウンセリングを行うことが可能です。また不育症の精査や、妊娠後の出生前検査(NIPTは当院出産予定もしくは関連病院からの紹介症例にかぎる)なども同一施設内で受診することが可能です。妊孕性温存治療に関連して、遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)や、リンチ症候群などのカウンセリングも多数行っており専門家がゆっくり時間をかけてお話を伺うことが可能です。また月に1回の遺伝科のカンファレンスに参加し、情報共有を行っています。

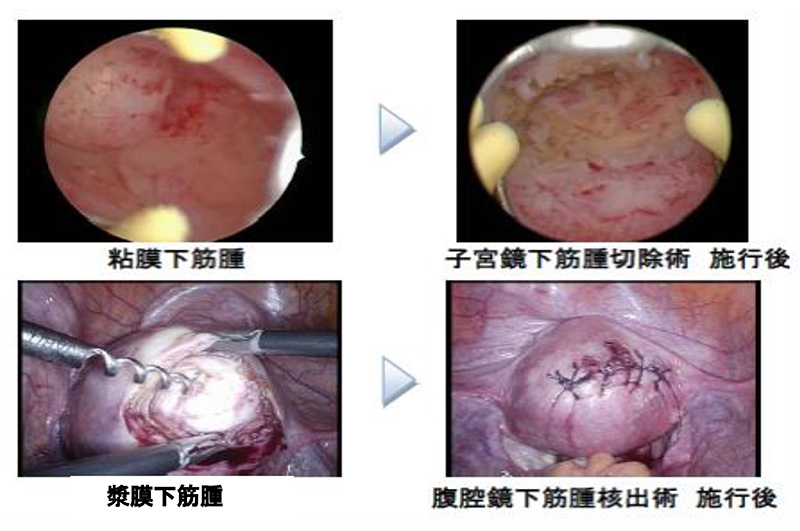

特徴2:不妊治療に特化した腹腔鏡・子宮鏡手術が可能

将来の妊娠を考えている方に行う婦人科手術では、病変部を単に切除するだけではなく手術後の妊孕性の温存(正常部分をいかに温存するか)が重要です。 リプロダクション部門の医師が担当する手術では、妊孕性の保全と周産期の安全性を常に意識しています。

当科で行っている手術

腹腔鏡手術 子宮筋腫核出術、卵巣腫瘍摘出術、子宮内膜腫病巣摘出術、卵管切除術・クリッピング、卵巣多孔術

子宮鏡手術 粘膜下筋腫切除術、子宮内膜ポリープ切除術、癒着剥離術

腹腔鏡や子宮鏡による低侵襲手術を第1に考えますが、症例に応じて開腹手術を選択することもあります。

入院期間

腹腔鏡手術 6日間 (全身麻酔下)

子宮鏡手術 3日間 (全身麻酔下)

特徴3:がん・生殖医療、妊孕性温存治療

(当院は東京都若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業指定医療機関です。)

がんが「治る病気」になり、がんと診断された若い患者さんのQOLの向上・維持を考える中で、妊孕性(妊娠する力)温存治療に目が向けられるようになってきました。当院の腫瘍センターのがん生殖医療ユニットを運営し、院内・院外によらず妊孕性温存についての相談を行っています。また、妊孕性温存の提供のみならず、がん治療後の卵巣機能不全や女性のヘルスケアの諸問題にも当科の女性医学部門と連携して対応します。

当科で可能な妊孕性温存治療(これらの条件は状況により変更する可能性あり)

| 男性:精子凍結 | (年齢制限:射精可能年齢から60歳まで) |

|---|---|

| 女性:胚(受精卵)凍結 | (年齢制限:生殖可能年齢) |

| 卵子(未受精卵)凍結 | (年齢制限:月経開始から42歳まで) |

2015年6月から2022年6月までに78名の方の妊孕性温存治療(卵子・受精卵凍結)を、78名の精子凍結を行ってきました。

特徴4:プレコンセプションケアから、妊娠・出産までの診療が可能

コンセプション(Conception)とは受胎、つまりおなかの中に新しい命をさずかることをいいます。プレコンセプションケア(Preconception care)とは、将来の妊娠を考えながら女性やカップルが自分たちの生活や健康に向き合うことです。

当院で合併症あるいは併存疾患がある患者さんでも妊娠前に相談が可能で、必要であれば専門の科に紹介することも可能です。

妊娠後も当院での診察が可能なため、安心して一貫した治療をうけて頂けます。

生殖医療を専門にした看護師や助産師が患者さんのご不安やご質問に丁寧に対応しています。

#妊娠・出産に関しては産科のページを参照してください。

特徴5:個別化医療・他科連携

リプロダクション部門では、主治医制を採用して初診から妊娠後の卒業まで一貫した治療を提供します。

生殖医療専門医や看護師・助産師、胚培養士などの他職種でのカンファレンスを定期的に行っています。

産婦人科以外の持病をおもちでも、同一施設内の専門家と併診可能です(ただしかかりつけ医の診療情報提供書が必要です。また診察後症状によっては再度かかりつけ医で診察を継続していただくこともございます)。妊娠前に今の持病の状態で妊娠可能なのか、妊娠した場合どのようなリスクがあるのかなど大学病院の専門医に相談し、妊娠前から、また妊娠されたのちも同一施設で診察をうけることが可能です。

大きく

大きく 小さく

小さく