3.顎関節症の原因

症状がでる人とでない人

顎関節症はある一つの原因によって引き起こされる病気ではありません.いくつもの因子が積み重なって,顎関節症の症状を生じさせます.それを多因子説といいます.

顎関節症の症状がでてくるための色々な病因因子がこれまでに報告されています.

現在,顎関節症の症状を持っている患者さんについてみると,ある人はかみ合わせが悪くて関節に大きく負担がかかっていることを疑わせます.ある人は寝ている間に歯ぎしりを長い間していて,関節に負担をかけ筋肉が疲れきっていたりします.このように,人によって関節や筋肉に負担をかける要因の種類やその強さが違います.また関節や筋肉の構造そのものにも,人によって耐久力の大小があります.

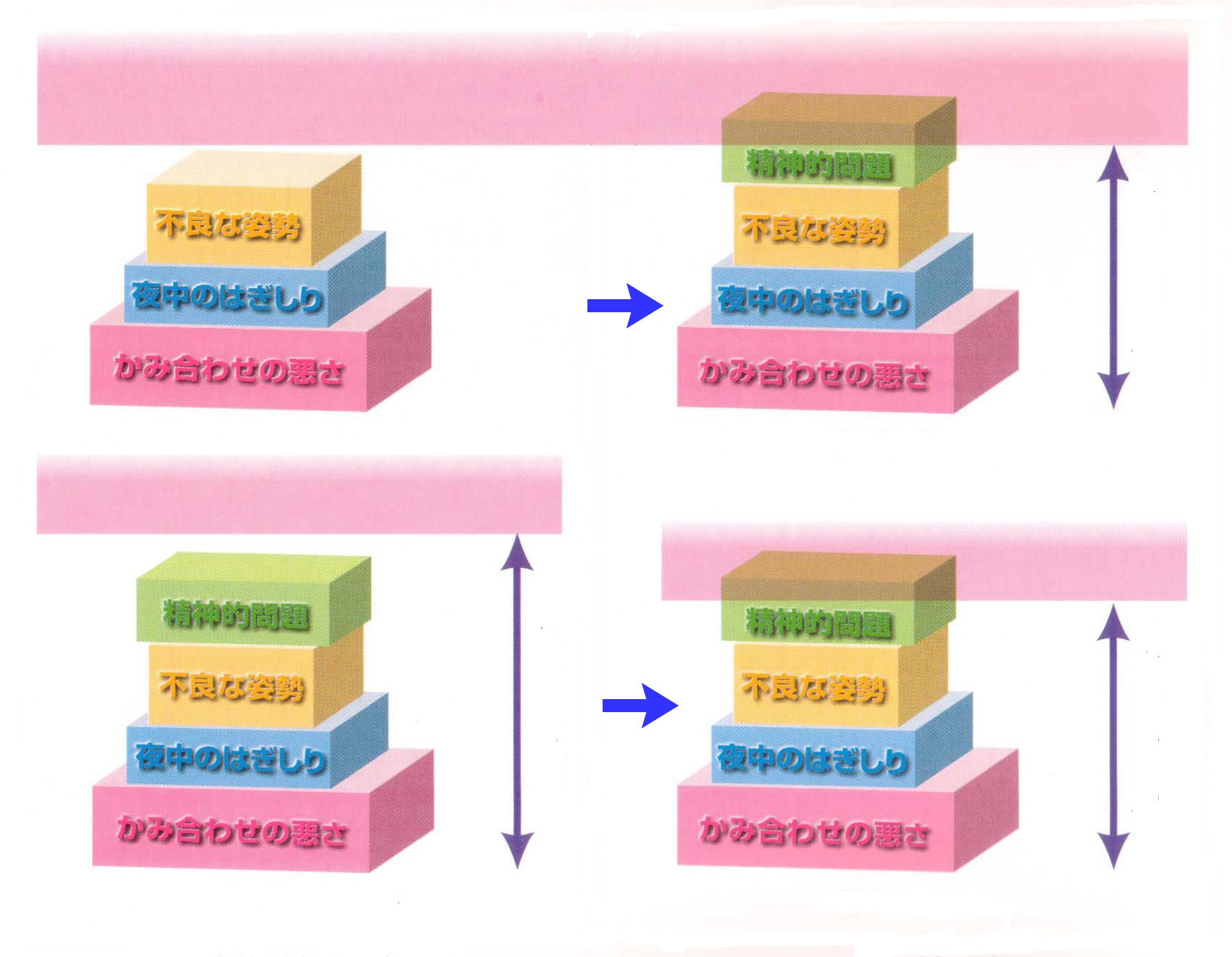

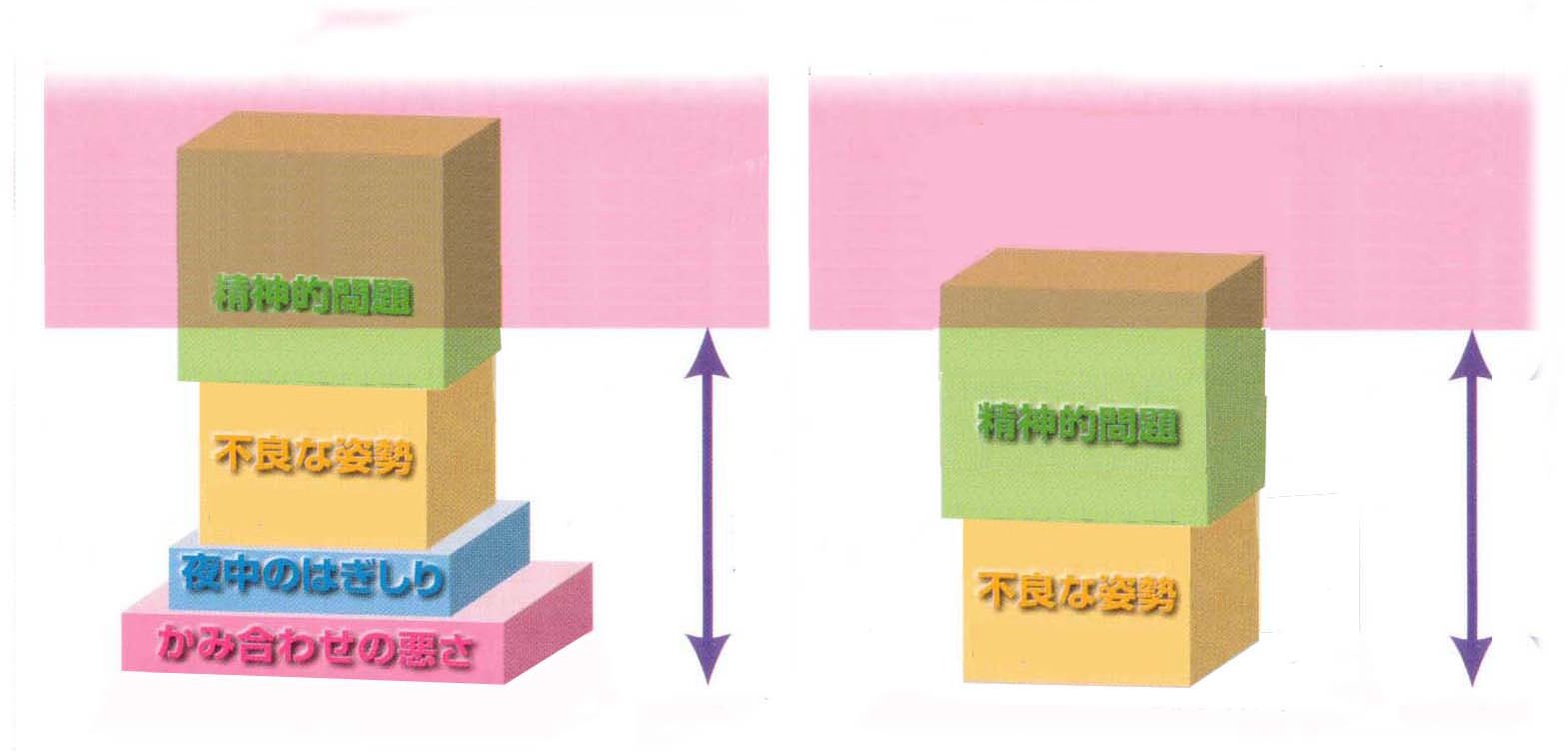

このことを上図のように積み木にたとえてみると,積み木の1つ1つがその人の持っている寄与因子(ただ一つの原因ではないということで、症状のはじまりまたは症状の持続や悪化に関係する原因事項を寄与因子といいます.)で,人によって積み木の種類が違っていたり,同じ種類のものでも大きさに違いがあります.

積み木を積み重ねてある程度の高さになると,その人が持っていた耐久力の大きさを越えて高くなってしまい,がまんできなくなって症状がでてきます.ですから,積み木が同時に重なるかどうかというタイミングの要素も関係します.

ある時期に積み木を一度に多く持っていたり,体の調子が悪くて耐久力が小さくなっていれば,寄与因子全体を合わせた高さが耐久力の高さを超えることになります.逆に同じ種類の寄与因子を持っていても,耐久力が大きければ症状はでないことになります.これが症状のでる人とでない人がいることの理由です.