最新研究成果

塩飽裕紀大学院生、岡澤均教授ほか(難治病態研究部門神経病理学分野)

「脊髄小脳変性症のグリア細胞由来の神経細胞変性を担う新規分子マクセルを発見」

Hiroki Shiwaku, Natsue Yoshimura, Takuya Tamura, Masaki Sone, Soichi Ogishima, Kei Watase, Kazuhiko Tagawa and Hitoshi Okazawa

(2010) Suppression of the novel ER protein Maxer by mutant ataxin-1 in Bergman glia contributes to non-cell-autonomous toxicity. The EMBO Journal June 8th on line publication.

脊髄小脳失調症は、アルツハイマー病、パーキンソン病に次いで患者数の多い神経変性疾患ですが、有効な治療法は確立されておらず、その病態解明と治療開発は喫緊の社会的問題です。

その病態としてグリア細胞を介する神経細胞障害が近年注目されています。脊髄小脳失調症7型(SCA7)においてバーグマングリア細胞が神経変性に関与するという成果も報告されました。一方、別の変性疾患グループである筋萎縮性側索硬化症(ALS)の病態においては近年、グリア細胞の関与が疑われており、グリア細胞の一種であるアストログリアが何らかの毒性物質を放出して神経細胞を障害することが想定されています。しかしながら、グリア細胞を介する神経変性病態である非自律的病態が神経変性疾患の全てに共通するものかどうかは、大きな問題となっています。

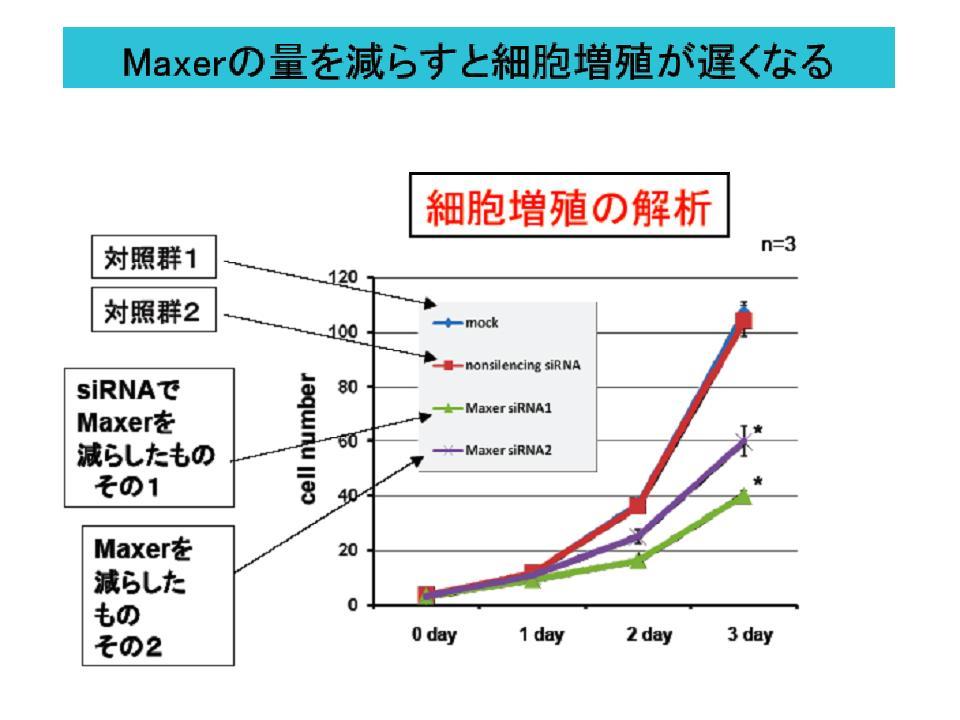

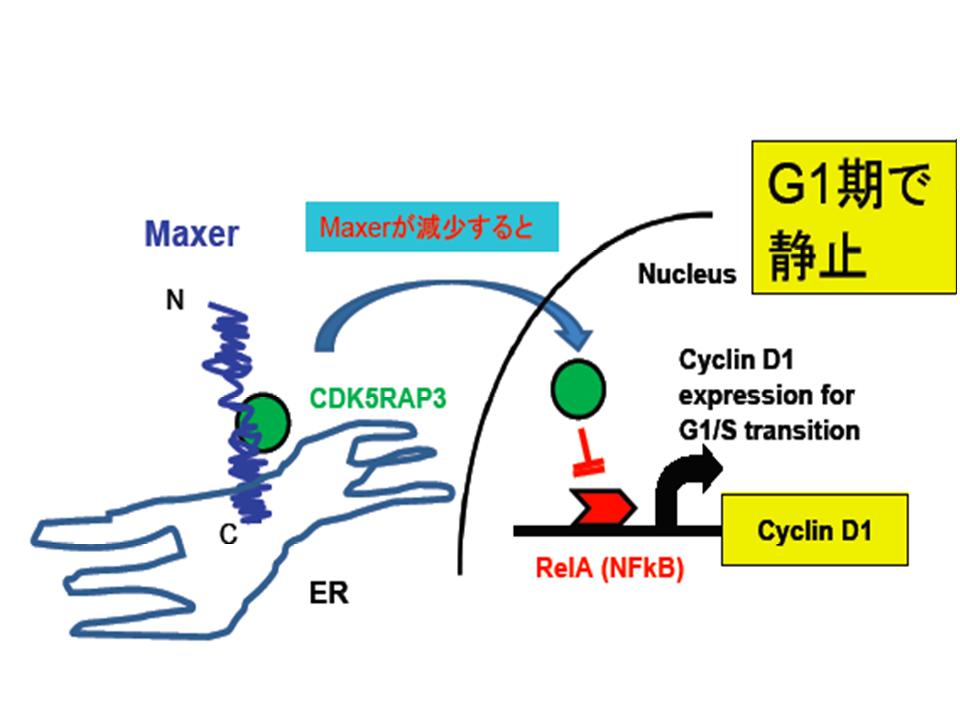

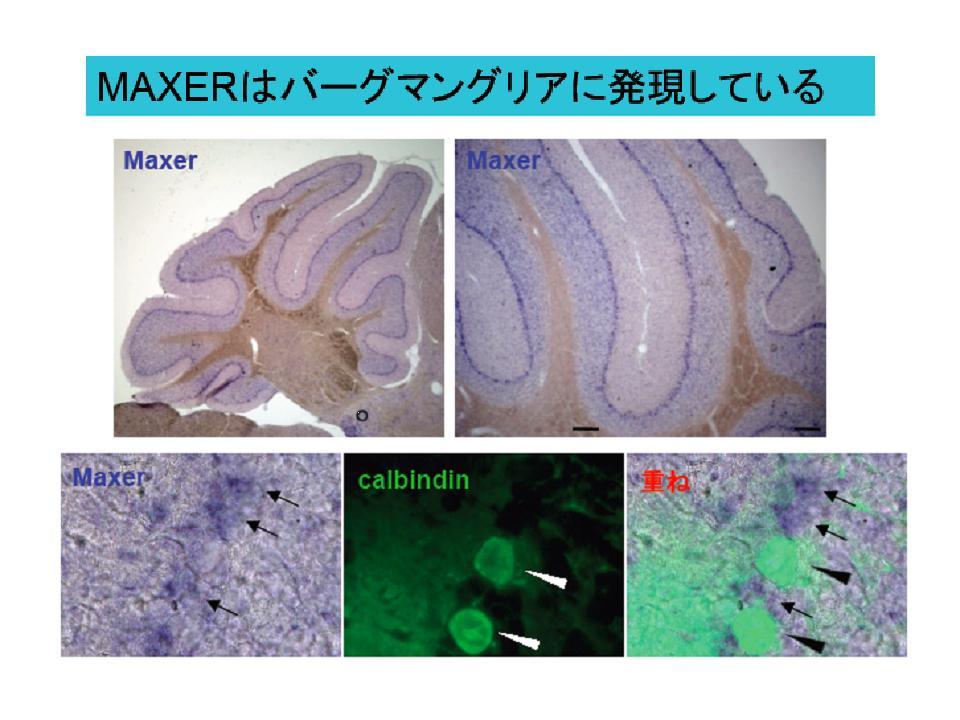

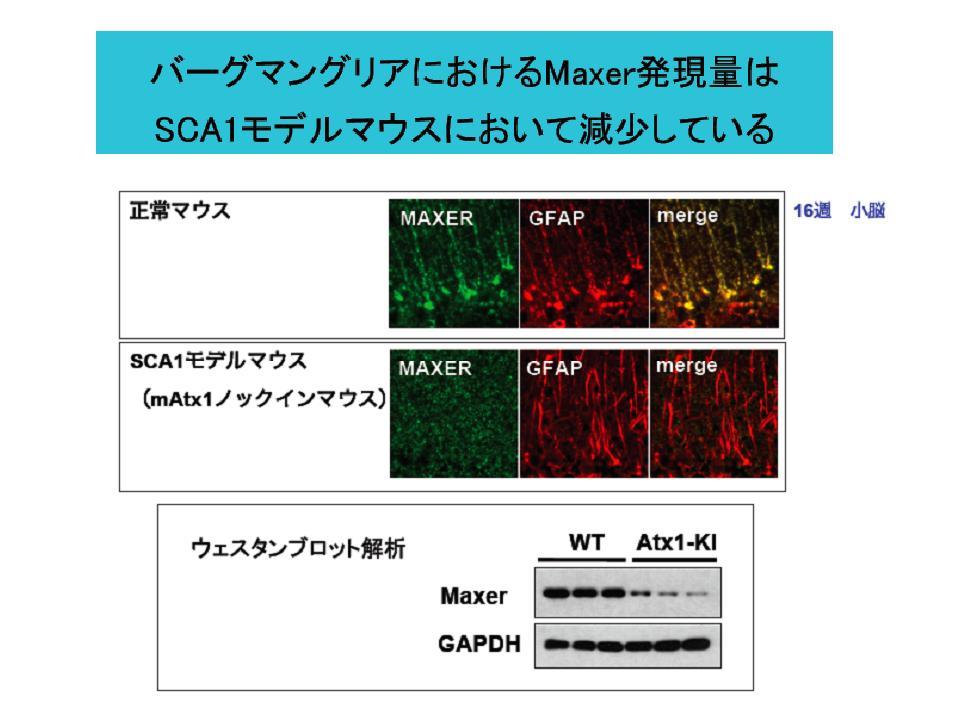

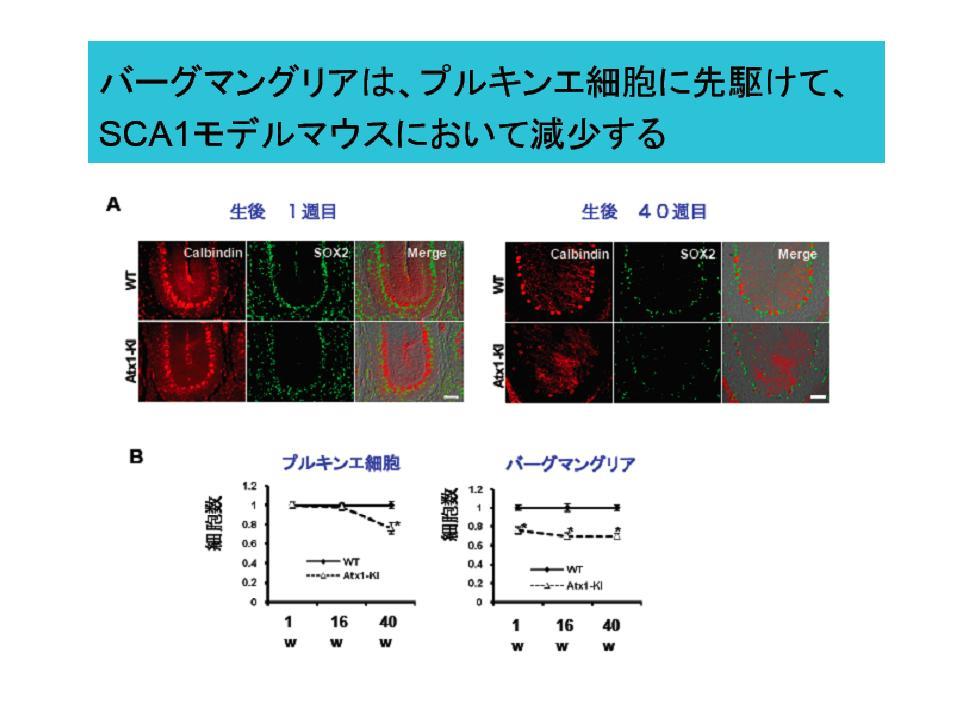

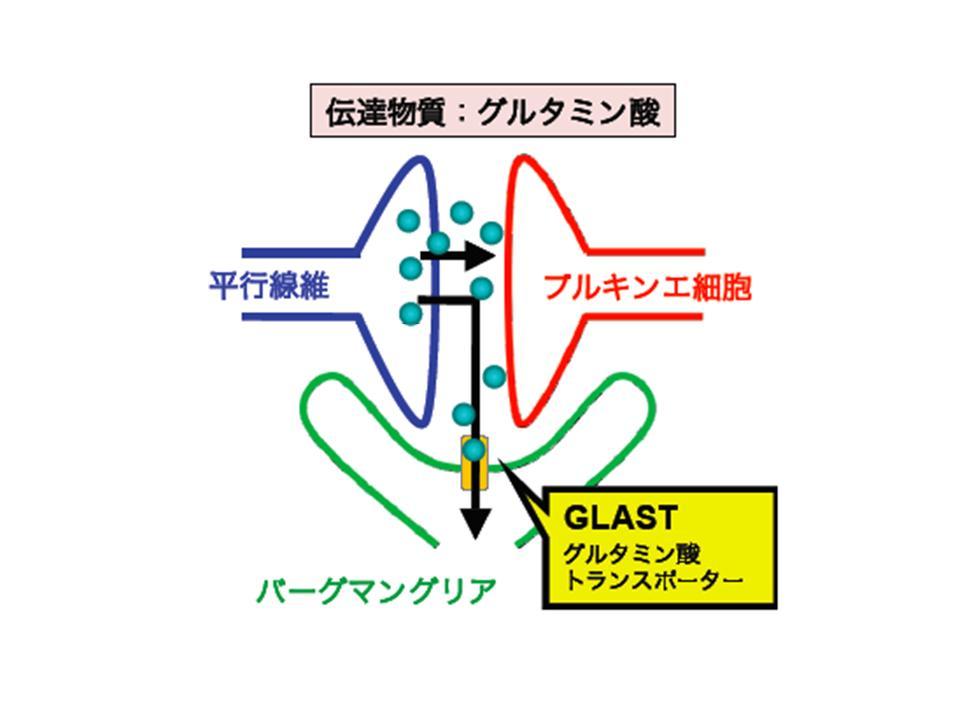

今回の研究は、脊髄小脳失調症1型(SCA1)の小脳細胞で発現変化を示す分子の網羅的検索から、小脳細胞においてのみ遺伝子発現が低下し、ハンチントン病などの別の変性疾患では発現が変化しない新規分子MAXERを発見しました。解析の結果、MAXERは進化的に保存されている小胞体膜分子であること、またMAXERが減少すると細胞周期がG1期に停滞すること、さらにMAXERが細胞質・核の間を行き来するサイクリンD1の抑制因子であるCDK5RAP3の局在制御を行い、これによって細胞周期を制御することが明らかになりました。同時に、SCA1におけるMAXERの減少がバーグマングリアの減少を招き、結果として神経細胞に対してグルタミン酸毒性が増加して神経細胞変性に関わることを示しました。

この成果は今後、バーグマングリアの増殖促進や再活性化を介した神経変性疾患の治療開発につながるものと期待されます。

ポイント

◆ 脊髄小脳変性症は世界的にも患者が多い難病ですが、有効な治療法がありません。

◆ 近年、グリア細胞を介した神経細胞障害が注目されていますが、その分子基盤や仲介分子は明らかではありませんでした。

◆ 今回の研究で、グリア細胞を介した神経細胞障害を担う新規分子マクセルを発見しました。

◆ マクセルは神経細胞を保護しているバーグマングリアの増殖を制御する分子でした。

◆ 脊髄小脳変性症ではマクセルが減少する為に、バーグマングリアも減少し、本来保護されるべき小脳神経細胞(プルキンエ細胞)が無防備になります。

◆ このために過剰なグルタミン酸によってプルキンエ細胞が障害されることが明らかになりました。

「脊髄小脳変性症のグリア細胞由来の神経細胞変性を担う新規分子マクセルを発見」

Hiroki Shiwaku, Natsue Yoshimura, Takuya Tamura, Masaki Sone, Soichi Ogishima, Kei Watase, Kazuhiko Tagawa and Hitoshi Okazawa

(2010) Suppression of the novel ER protein Maxer by mutant ataxin-1 in Bergman glia contributes to non-cell-autonomous toxicity. The EMBO Journal June 8th on line publication.

脊髄小脳失調症は、アルツハイマー病、パーキンソン病に次いで患者数の多い神経変性疾患ですが、有効な治療法は確立されておらず、その病態解明と治療開発は喫緊の社会的問題です。

その病態としてグリア細胞を介する神経細胞障害が近年注目されています。脊髄小脳失調症7型(SCA7)においてバーグマングリア細胞が神経変性に関与するという成果も報告されました。一方、別の変性疾患グループである筋萎縮性側索硬化症(ALS)の病態においては近年、グリア細胞の関与が疑われており、グリア細胞の一種であるアストログリアが何らかの毒性物質を放出して神経細胞を障害することが想定されています。しかしながら、グリア細胞を介する神経変性病態である非自律的病態が神経変性疾患の全てに共通するものかどうかは、大きな問題となっています。

今回の研究は、脊髄小脳失調症1型(SCA1)の小脳細胞で発現変化を示す分子の網羅的検索から、小脳細胞においてのみ遺伝子発現が低下し、ハンチントン病などの別の変性疾患では発現が変化しない新規分子MAXERを発見しました。解析の結果、MAXERは進化的に保存されている小胞体膜分子であること、またMAXERが減少すると細胞周期がG1期に停滞すること、さらにMAXERが細胞質・核の間を行き来するサイクリンD1の抑制因子であるCDK5RAP3の局在制御を行い、これによって細胞周期を制御することが明らかになりました。同時に、SCA1におけるMAXERの減少がバーグマングリアの減少を招き、結果として神経細胞に対してグルタミン酸毒性が増加して神経細胞変性に関わることを示しました。

この成果は今後、バーグマングリアの増殖促進や再活性化を介した神経変性疾患の治療開発につながるものと期待されます。

ポイント

◆ 脊髄小脳変性症は世界的にも患者が多い難病ですが、有効な治療法がありません。

◆ 近年、グリア細胞を介した神経細胞障害が注目されていますが、その分子基盤や仲介分子は明らかではありませんでした。

◆ 今回の研究で、グリア細胞を介した神経細胞障害を担う新規分子マクセルを発見しました。

◆ マクセルは神経細胞を保護しているバーグマングリアの増殖を制御する分子でした。

◆ 脊髄小脳変性症ではマクセルが減少する為に、バーグマングリアも減少し、本来保護されるべき小脳神経細胞(プルキンエ細胞)が無防備になります。

◆ このために過剰なグルタミン酸によってプルキンエ細胞が障害されることが明らかになりました。

図の説明: 神経細胞自体に原因タンパクが発現し自らを障害する自律的神経変性と、神経細胞以外(特にグリア細胞)に原因タンパクが発現することにより神経細胞が障害される非自律的神経変性が知られているがその詳細なメカニズムは明らかではない。

図の説明: マクセルはG1/S移行期の細胞周期を調節する分子であり、マクセルを減少させるとグリア細胞の増殖が抑制される。

図の説明: マクセル減少が細胞周期を抑制するまでの分子機構を図示する。

図の説明: マクセルタンパク質はcalbindin陽性のプルキンエ細胞に接して存在するバーグマングリアに発現している。

図の説明: 脊髄小脳失調症1型のモデルマウスのバーグマングリアにおいてマクセルは減少している。

図の説明: 過剰なグルタミン酸を排除する働きを持つバーグマングリアが脊髄小脳変性症モデルマウスでは減少する。このため、グルタミン毒性の為にプルキンエ細胞が細胞死を起こすと考えられる。