研究紹介(岡田隆)

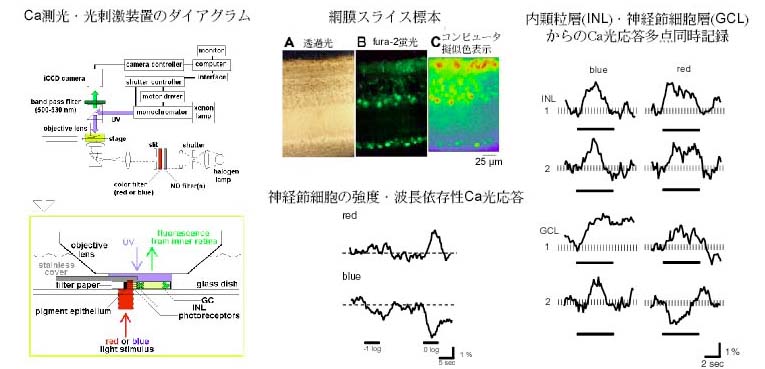

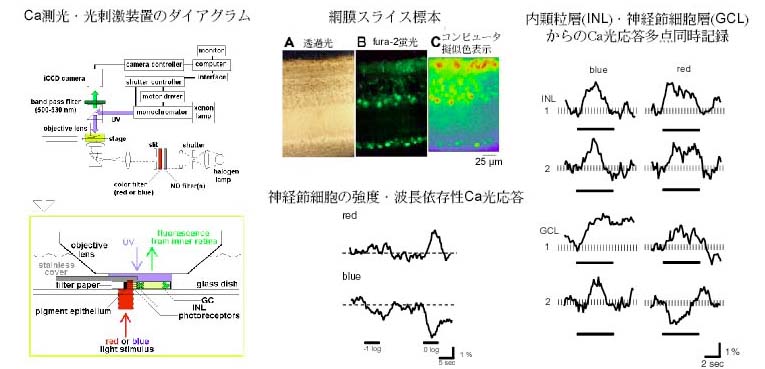

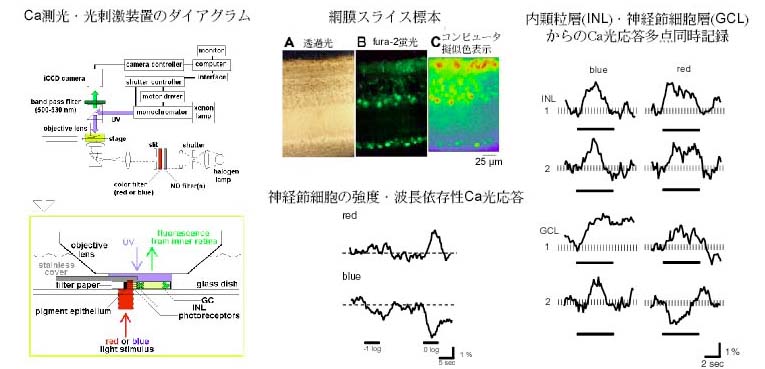

Ca測光を用いた網膜光応答多点同時記録法の開発

網膜におけるシナプス伝達・調節機構を解明するためには、視覚系の適刺激である光を視細胞層に照射し、

異なる細胞層に存在する複数の細胞の光応答を同時記録するシステムの開発が必要である。

膜透過性Ca蛍光指示薬fura-2/AMをカメ網膜スライス標本に負荷し、局所的に視細胞を光刺激したときの網膜内顆粒層・神経節細胞層の

Ca濃度変化を測定したところ、光強度・波長依存性の光応答が検出できた。(Okada T & Weiler R (2000) Vision Research 40: 1947-1954)

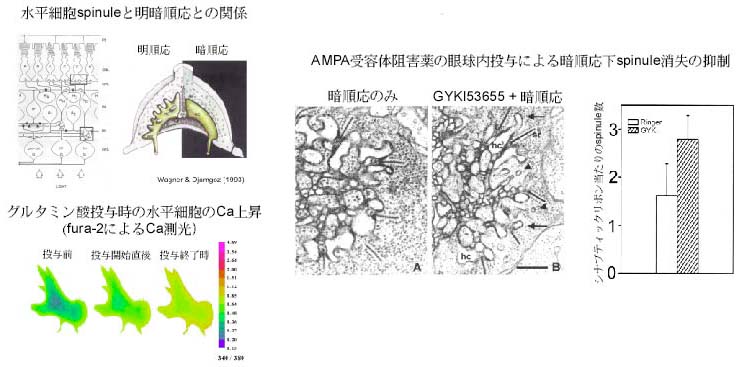

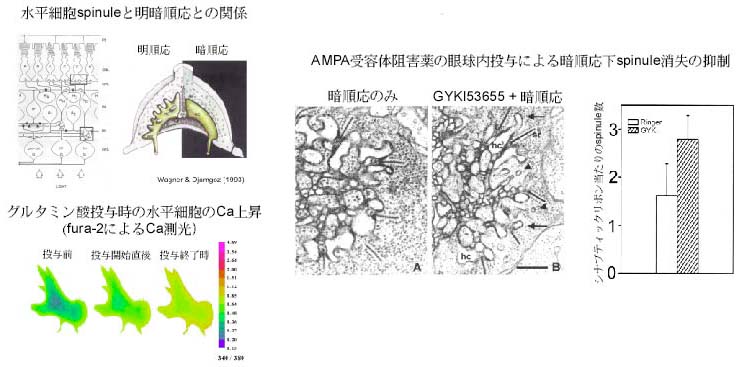

網膜外網状層シナプス可塑性におけるCa透過性AMPA受容体の役割

網膜の水平細胞は樹状突起を視細胞終末部に陥入させてシナプスを形成している。魚類錐体型水平細胞の場合、

樹状突起上のspinuleが暗順応中に消失するという形態変化を可逆的に示し、

この消失は錐体の伝達物質であるグルタミン酸によってトリガーされる。spinuleを消失させる機構を詳細に調べるため、

眼球への薬物注入実験および単離水平細胞の細胞内Ca濃度測定実験を行った。

その結果、水平細胞のAMPA受容体から流入するCaが暗順応中のspinule消失を引き起こすと結論した。

(Okada T, Schultz K, Geurtz W, Hatt H & Weiler R (1999) Eur J Neurosci 11: 1085-1095)

8方向放射状迷路課題による空間認知機能の測定

放射状迷路はOltonらによって開発された、動物の空間認知機能を調べるための学習課題である。放射状にのびた

アーム先端の餌ペレットを全て取り終えるまでラットなどの動物が装置内に放置される。

訓練が進むにつれ被験体は試行内での既選択アームに二度以上入らなくなり、

これは装置周囲にある物の認知地図を被験体が獲得するからと考えられる。

放射状迷路は、Morris型水迷路と共に多用される学習・記憶機能の測定装置となっている。

→top page