|

|

|

|

|

|

|

|

|

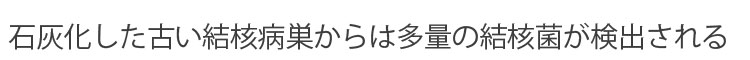

| 背景 結核菌は健常人の体内で、何の症状も呈さず何年にも渡り生き残ります。そして体内に潜む結核菌は、宿主の免疫能低下などのきっかけで再活性化して、成人(二次性)結核として時に重篤な症状を呈します。 潜伏中の結核菌が、どこにどのようにして存在しているのかは、実はよくわかっていません。成人結核の症例をよく観察すると、感染巣のまわりにしばしば古 い結核病巣の痕が見つかることから、このような古い病巣に結核菌は長年潜んでいると考えられています。しかし、古い結核病巣を培養検査、顕微鏡的検査(抗 酸菌染色)をしても、そのほとんどが陰性なのです。本当に結核菌は、古い病巣にいるのでしょうか。 |  |

| 研究内容 |

|

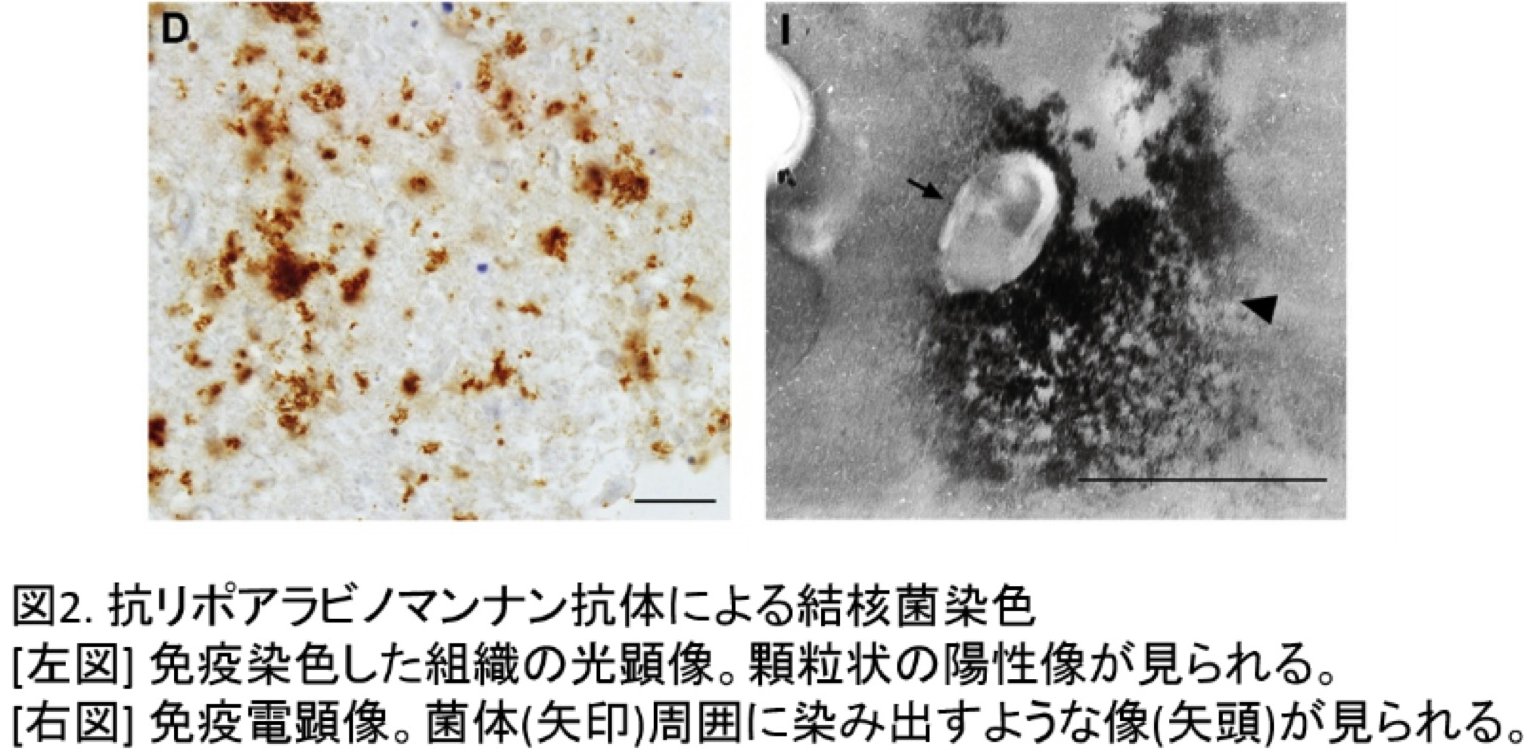

私たちは、壊死を有する古い結核病巣、特に石灰化のある病巣には、培養陰性、抗酸菌染色陰性にもかかわらず、多量の菌ゲノムや菌壁成分が検出されることを

発見しました。石灰化は古い結核病巣ではよく見られる特徴ですが、石灰化のあるような病変は炎症がほとんどないため菌がいるとは考えづらく、これまでは主

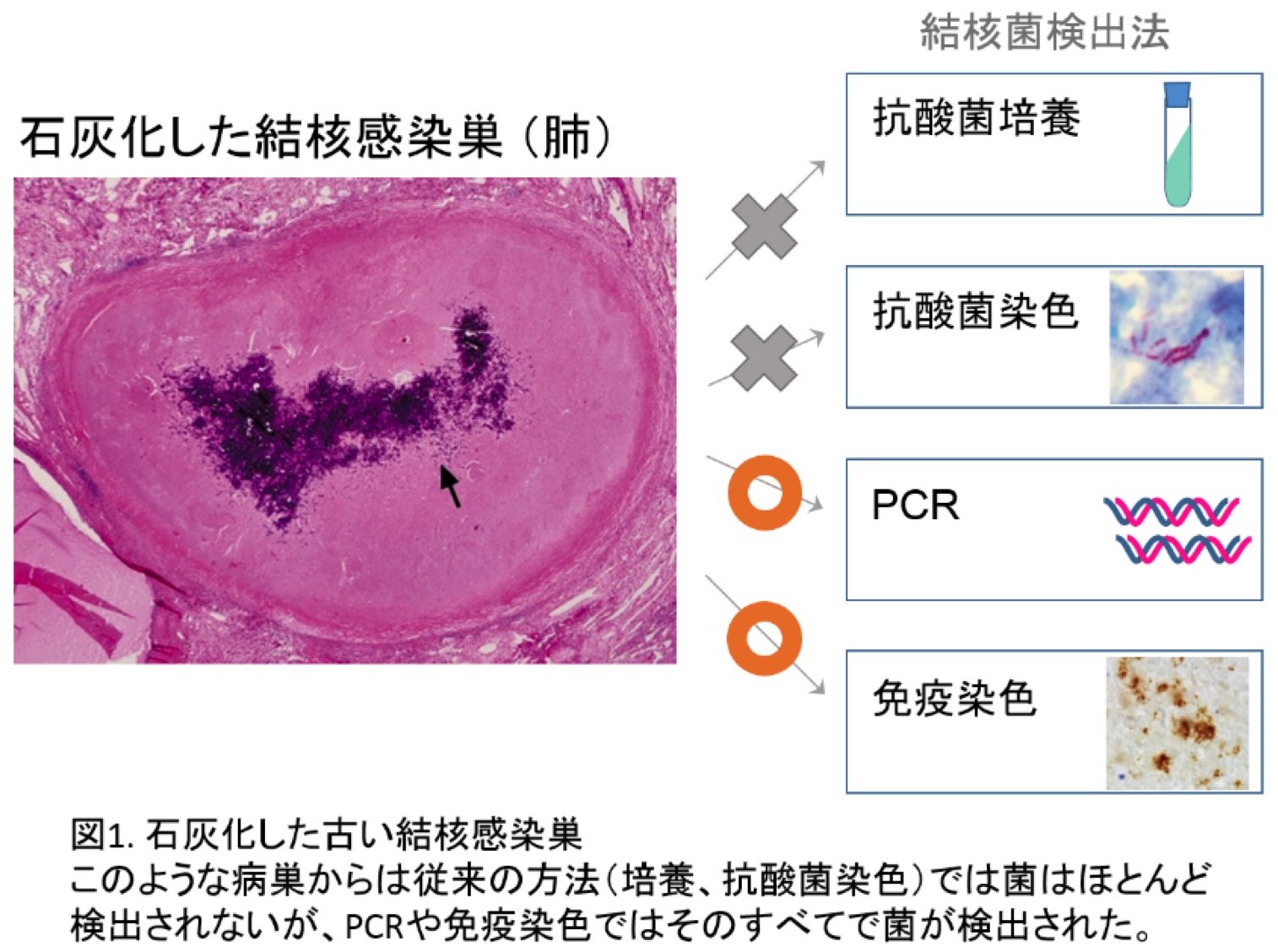

に治癒過程にあるものと捉えられてきました。しかし、今回調べた石灰化病変は、そのすべてで結核菌ゲノムを含んでいました。また、本研究室で作製した菌壁

成分リポアラビノマンナンに対するモノクローナル抗体で免疫染色を行うと、病巣内の壊死部に多数の菌がいることがわかりました。この抗体で免疫電顕を行う

と、実際に菌と考えられる構造物が確認できます。結核菌ゲノムの定量性PCRや、免疫染色での陽性数をカウントすることで菌数を推測してみると、石灰化病

変では多量の菌成分があるにも関わらず、それに対してほとんど炎症が起きていないという不思議な状態が明らかになりました。 つまり石灰化をしているような古い結核病巣に対しては、従来からの検査方法(培養、抗酸菌染色)の結果はまったくあてにならないものだった、ということになります。このような病変に対しては、PCRや免疫染色が結核菌検出に必須です。 |

|

|

|

| 今後の展開 |

|

どうして古い感染巣の結核菌は、培養や抗酸菌染色で検出できないのでしょうか。それは、潜伏状態の菌が増殖能や、菌壁の性質を変化させているためと予想 しています。長期間、低栄養の培地で結核菌を培養することで、このような性質変化が起こることが報告されています。人体内で本当に性質変化しているのかど うかは、石灰化した古い結核巣から菌を分離培養できれば、証明できるでしょう。 この発見は、臨床医学的にも役立つと思われます。現在の結核潜伏感染の診断は、免疫学的な方法(ツベルクリン反応、QFT検査)に主に基づいています。 この方法だと実は、潜伏感染している人と、結核に昔かかったけれどすでに自然治癒している人(既感染)との区別ができていません。一説では、世界人口の 1/3が免疫学的検査のみでは陽性と判定されてしまうとも言われています。そこで、石灰化した病巣にすべて結核菌が検出されるという発見に基づき、石灰化 病巣があるかをさらに検索することで、治療すべき人を絞り込むことができるのでは、と期待されます。 |

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

器官システム制御学系 消化器・代謝病学講座 人体病理学分野

〒113-8519 東京都文京区湯島1-5-45 M&Dタワー 15F北側(MAP)

TEL 03-5803-5177(医局) FAX 03-5803-0123

器官システム制御学系 消化器・代謝病学講座 人体病理学分野

〒113-8519 東京都文京区湯島1-5-45 M&Dタワー 15F北側(MAP)

TEL 03-5803-5177(医局) FAX 03-5803-0123