種々の作用点をターゲットとした抗HIV剤の創製

東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 玉村啓和

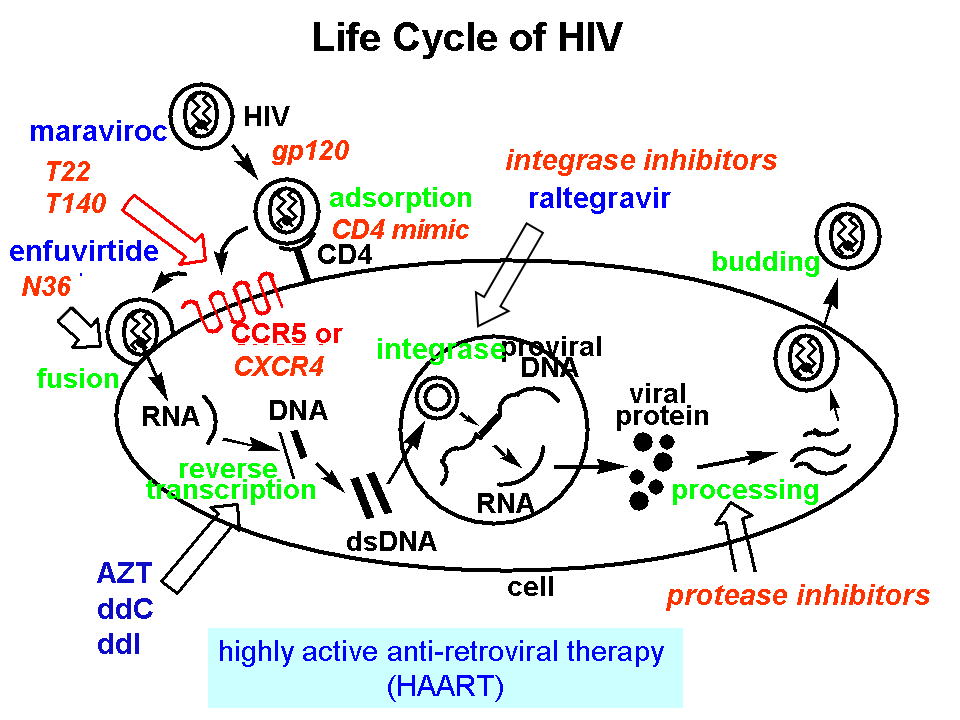

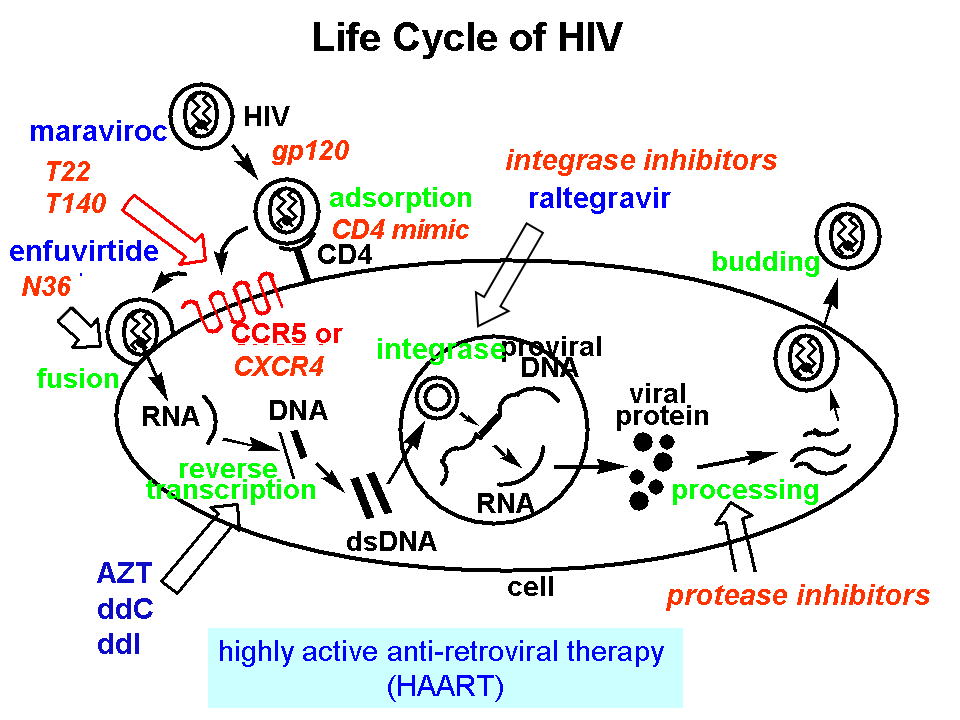

現在のHIV感染症およびAIDSの治療法としては逆転写酵素阻害剤とプロテアーゼ阻害剤を2,3剤用いるhighly active anti-retroviral therapy (HAART)が一般に用いられており、多大な成功を収めている。しかし、副作用がある、耐性ウイルスが生じる等の問題点もあり、他の作用点の薬も米国では徐々に臨床に登場してきている。いずれの作用機序を持つ抗HIV剤も根治に至るものではないので、創薬化学者には薬剤のレパートリーを増やすことが求められている。我々は以前からコレセプターCXCR4阻害剤を中心に抗HIV剤を創製しており、本シンポジウムではその研究内容について述べた。

コレセプターCXCR4を抗エイズ薬のターゲットとすることは、もう一つの主要なコレプターであるCCR5の阻害剤Maravirocが臨床使用されたことより妥当であると考えられ、CXCR4阻害剤も早急な開発と安全性の確認が期待される。以前の所属機関である京都大学薬学研究科の藤井信孝教授のもとでCXCR4阻害剤のリードを見つけており、現在さらに研究を進めている。HIVのコレセプター指向性を考えると、HIV感染直後の前期からエイズを発症する後期に移行するに従って、CCR5指向性の株からCXCR4指向性の株が主流になっていく。このことから、CCR5阻害剤だけでなく、片手落ちにならないようにCXCR4阻害剤も必要と思われる。また、以前からの既存の抗エイズ薬の重要なターゲットであるプロテアーゼに関しても、コンビナトリアル設計に基づくプロテアーゼ阻害剤の創製を行っている。既存の作用点をターゲットとする場合、以前の薬剤とは違うアドンバンテージが要求される。我々の場合、既存のプロテアーゼ阻害剤の構造に含まれる各ユニット部分を組み合わせるコンビナトリアル設計により、それぞれの阻害剤の長所のみを取りあげて融合した新たな阻害剤を産み出すことができた。この阻害剤は多剤耐性株にも有効であり、また、in vitroでの本阻害剤に対する耐性株の出現を顕著に抑制した。このようにコンビナトリアル設計のような一見変わった概念も既存の薬剤をリファインするのに有効であることがある。演者は東京医科歯科大学に移ってから、さらに抗エイズ薬のターゲットを増やした。そのひとつは、HIV侵入の動的超分子機構をターゲットとし、他の侵入阻害剤や中和抗体等との併用を考えたCD4 mimicの創製を行っている。これら今まで述べたものはすべて標的分子設定型のリバースケミカルジェネティクス的手法により創出されたものである。さらに、ランダムライブラリーから抗HIV活性を指標にスクリーニングするというフォワードケミカルジェネティクス的手法を用い、有用なリード化合物を見つけ出そうとした。その一環研究のひとつとして、Vprの部分ペプチドからインテグラーゼの阻害活性を有するリード化合物を見出すことができた。元のVpr蛋白質にはインテグラーゼ阻害活性がないので、本来の蛋白質では内に秘められた活性ペプチドを見出すことができたことになる。このようなペプチドは京都薬大の向井博士らが提唱しているcriptide (criptic peptide神秘的なペプチド)の概念にもつながると思われる。このようにケミカルバイオロジー的方法も取り入れ、いろいろな視点観点からリード化合物を探索し、これらをもとに種々の抗HIV剤の創製研究を行っている。また、最近再度注目されてきたエイズワクチンに関しても、HIV侵入の動的超分子機構が明らかになる以前はターゲットになっていなかった3箇所をターゲットとし、また、ペプチドミメティクの合成技術を活用し、抗原分子を作製している。阻害剤およびワクチンの両方に力を入れており、これらはカクテル療法を視野にいれた抗エイズ薬の創製研究に有用であると思われる。以上述べた研究は、CXCR4に関して藤井教授の下で始めたものであり、共同研究として国立感染研の山本先生、村上博士、駒野博士、熊本大学の満屋教授、松下教授、吉村博士にお世話になりました。

日時:平成20年11月26−28日

場所:大阪国際交流センター

第22回エイズ学会

図 HIVの複製サイクルと種々の抗HIV剤