神が創りだしたと考えられてきた生物だが、この考えを守り通すことに対する矛盾がしだいに大きくなってきた。すでにリンネのところで触れたように、植物の雑種の研究で新しい種がつくれることが明らかになったので、種の不変性は疑われたのだが、リンネは何とかつじつまを合わせようとした。

神が創りだしたと考えられてきた生物だが、この考えを守り通すことに対する矛盾がしだいに大きくなってきた。すでにリンネのところで触れたように、植物の雑種の研究で新しい種がつくれることが明らかになったので、種の不変性は疑われたのだが、リンネは何とかつじつまを合わせようとした。1.ダーウィン以前 2.ダーウィンの考えたこと 3.自然選択による進化 関連するサイトとリンク(このページへ戻るときはブラウザーの戻るを選んでください) 更新日:2003/04/15

第3章では、この地球上に実にさまざまな生物が生息していて、それが分類されてきたことを説明した。19世紀までのヨーロッパでは、この地球を含む宇宙も、地球上に生息している生物も、すべて神が作り出したものだと考えていた(創造説、The Creation)。創造説では、生物は今から6000年程前に、それぞれ独立に神によって創られ、それ以来ずっと固定されたものである、と考える。

物理学の分野ですら、そうである。ニュートン(1642‐1727)は、重力の原因は神によるものと考えていた。彼は、万有引力の法則によって、それまでは独立して取り扱われていた天上の世界と地上の世界が、同一の法則によって支配される単一の世界を構成しているということが明らかになったことで、神の栄光と秩序が証明されたと確信していたのである。経済学者のケインズはニュートンの手稿の収集に努力した人だが、ニュートンの手稿を読んで彼は、ニュートンは「理性の時代の最初の人」ではなく、「最後の魔術師」である、といっている。ニュートンは錬金術の研究もしていたのである。

このように、(ヨーロッパにおける)自然科学の成立とキリスト教とは、じつは非常に深く関係している。

http://www.timelinescience.org/index.php(科学の年表)

神が創りだしたと考えられてきた生物だが、この考えを守り通すことに対する矛盾がしだいに大きくなってきた。すでにリンネのところで触れたように、植物の雑種の研究で新しい種がつくれることが明らかになったので、種の不変性は疑われたのだが、リンネは何とかつじつまを合わせようとした。

神が創りだしたと考えられてきた生物だが、この考えを守り通すことに対する矛盾がしだいに大きくなってきた。すでにリンネのところで触れたように、植物の雑種の研究で新しい種がつくれることが明らかになったので、種の不変性は疑われたのだが、リンネは何とかつじつまを合わせようとした。

リンネをイギリスへ紹介者したエラスムス・ダーウィン(1731‐1802)は、医者であり、名の知られた詩人であり、哲学者であり、植物学者であり、ナチュラリストであった。彼は著書の中で、生物は海に生まれ、しだいに進化したという考えを述べている。

エラスムス・ダーウィンの考えは次に述べるラマルクの考えによく似ているが、同時に競争や性による選択についても述べている。彼は「雄同志の闘争によって最後に勝ち残ったものは、おそらくもっとも強く活動的で、この雄が繁殖し、その結果、より進歩する」と考えた。彼は家畜化した動物の観察、自然のもとでの動物行動の観察、その他、多くの知識を統合するというアプローチで、この考えに到達している。

詩人として、進化の考えを詩にも書いている。

http://www.ucmp.berkeley.edu/history/Edarwin.html(エラスムス・ダーウィン)

ラマルク(1744‐1829)

も、生物は新しい環境条件に応じて変化していくと考えた。はじめは種が変化するという考えを認めていなかったが、19世紀に入ってから、生命は自然発生によって物質から生じるという立場に立ち、神が創ったという考えを否定している。

も、生物は新しい環境条件に応じて変化していくと考えた。はじめは種が変化するという考えを認めていなかったが、19世紀に入ってから、生命は自然発生によって物質から生じるという立場に立ち、神が創ったという考えを否定している。

ラマルクは、生物は最も複雑なものを頂点に下等な生物まで連なっており、生物は下等で単純なものから、だんだんと高等で複雑なものへ変化してきたと考えた。ただし、生物は単純なものからしだいに分岐していったと考えたのではなく、複雑な構造の生物はうんと昔に発生したのであり、単純なものは最近発生したものでまだ途中の段階なのだと考えた。

変化の要因として、ラマルクは時間と環境への適応を考えていた。環境への適応の過程、いわゆる「用・不用」によって手に入れた「獲得形質の遺伝」を提唱した。

有名な例としてよく挙げられるのは、キリンの首の長さの進化である。キリンの祖先は首が短かったが、ある時点で樹上の食物をとらなければならないようになり、キリンは首を伸ばして食物をとろうし、その結果、必要によってよく使われる首が発達し、子孫に伝えられ、次第にキリンの首が長くなったという考えである。

ラマルクの考えの根底には、下等なものから高等なもの(より良いもの)へ向かうべきだという、キリスト教的な進歩の思想を見ることができる。しかしながら遺伝のメカニズムが分かっていなかった時代にあっては、用・不用説は進化のメカニズムを説明するものとして便利なものであった。

ラマルクは、その時代には受け入れられず不遇な生涯を閉じる。

http://www.ucmp.berkeley.edu/history/lamarck.html(ジャン-バプチスト・ラマルク)

このような考えが生まれてきた背景には、18世紀の末から19世紀に入って発展した比較解剖学や比較発生学、古生物学によるところが大きい。

たとえば、フランスのキュビエ(Georges Cuvier、1769‐1832)は、比較解剖学と古生物学を学問分野として確立した。もっとも彼自身は生物の進化を信じてはいなかったし、ラマルクの敵対者であった。しかしながら、化石の研究は、必然的に進化の考えを内包するものであった。キュビエは教育行政官として、フランスの学問の発展に寄与した点も大きな業績である。

同じような立場の人が、イギリスのオーエン(Robert Owen、1804‐1892)である。彼も、比較解剖学者であり古生物学者であった。また、長い間、大英博物館の自然史部門の部長を務めている。比較解剖学の分野では、相似(analogy)、相同(homology)という重要な概念を確立した。ただし、後にダーウィンが進化の考えを発表したときもその後も、オーエンは一貫してダーウィンの考え方には反対している。

このような本人の意思とはかかわりなく、比較解剖学的な事実は、生物が独立して創られたのではなく、何らかの関連があるのではないかという考えを生んだ。外見は違って見える鳥の翼や人間の腕、ウマの前肢の骨格の構造が似ていること(相同形質)は、共通の祖先から進化したと考えるほうが自然だからである。

地質学も大きな影響をもたらした。ハットンに始まった近代地質学は、ライエルによって大きく進歩し、彼らの研究により、地球が天変地異によって生まれたのではなく、その歴史もけっして6000年ほどの短いものではないことが示された。後で述べるようにライエルの『地質学原理』は、ダーウィンに大きな影響を与えることになる。

このような背景のもとにダーウィンが登場する。

1)ダーウィンの生涯

ダーウィン(Charles

Robert Darwin)は1809年にイギリスに生まれた。祖父は前節で述べたエラスムス・ダーウィンである。父親であるRobert

Waring Darwinも医者だった。ダーウィンが8歳のとき、母親が亡くなり、彼は一番上の姉に育てられる。寄宿学校に行った後、父親によって医者になるたにエジンバラ大学へ入学させられる。しかしながら医者への道はどうしても好きになれず、進路を変更してケンブリッジ大学のChrist's

Collegeへ入り(1827)、神学を学んだ。この間、彼は好んで植物や昆虫、それに岩石などを蒐集している。ところがひょんなことから聖職者にもならないことになる。

ダーウィンの科学への興味は、植物学教授のJohn

Stevens Henslowの影響でますます高まった。大学を卒業後、1831年に、たまたま航海中の食事のときの話し相手を探していたビーグル号の若い船長Captain

Robert Fitzroyにヘンスローが口添えしてくれ、話し相手兼博物学者として職を得ることになる。もちろん父親は猛反対したが。

ダーウィンの科学への興味は、植物学教授のJohn

Stevens Henslowの影響でますます高まった。大学を卒業後、1831年に、たまたま航海中の食事のときの話し相手を探していたビーグル号の若い船長Captain

Robert Fitzroyにヘンスローが口添えしてくれ、話し相手兼博物学者として職を得ることになる。もちろん父親は猛反対したが。

地球を一周する航海は1831年から1836年までかかった。ロンドンから大西洋を南下してブラジルに達し、南米大陸を沿岸沿いにたどりながらホーン岬まで下り、マゼラン海峡を越えて太平洋へでて沿岸沿いに北上し、ガラパゴス諸島を尋ね、ニュージーランド、オーストラリ、タスマニアを経て喜望峰を越えてロンドンに戻った。

ダーウィンはこの航海へ出版されたばかりのライエルの『地質学原理』を携行する。この本から多くを学ぶとともに、各地の動物相、植物相、地質学の知識を蓄積する。とくにライエルの本からは大きな影響を受けた。ライエルは、この世界は聖書に書かれたような天変地異によって作られたものではなく、風や水による侵食、火山、地震のようにふだん目にする小さな力によって徐々につくられたものだと論じた。ライエルは単に新しい地質学を提出しただけでなく、新しい科学の考え方を提出したのである。すなわち、ゆっくりと徐々に長い期間をかけて蓄積すれば、大きな影響を生み出すことができる、という考え方である。

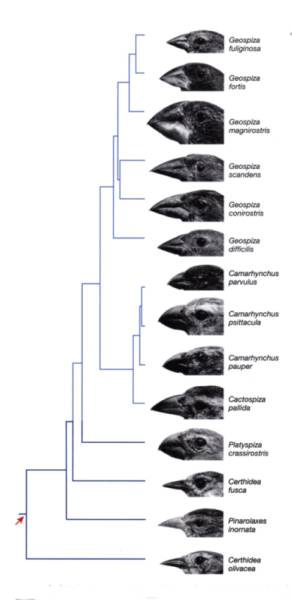

一方、航海中にダーウィンはある地域から他の地域へ移動するにしたがって、動物相や植物相が変化していくのを観察した。ビーグル号が太平洋に出てガラパゴス群島に到着したとき、島々の環境に応じて嘴の大きさ、行動の少しずつ異なる14種類ものフィンチが生息しているのを観察し、これらの種が独立に創られたということは考えられないと感じる。本土エクアドルから島々に移入した後、変化したと考えた方が自然だと考えたのである。有名はダーウィンフィンチの逸話である。しかし実際にはダーウィンの標本のなかには、これらのフィンチの十分な標本はないので、マネシツグミを見て思いついたのが本当だと言われている。いずれにしても、ここにはライエルの考え方の影響があった。

一方、航海中にダーウィンはある地域から他の地域へ移動するにしたがって、動物相や植物相が変化していくのを観察した。ビーグル号が太平洋に出てガラパゴス群島に到着したとき、島々の環境に応じて嘴の大きさ、行動の少しずつ異なる14種類ものフィンチが生息しているのを観察し、これらの種が独立に創られたということは考えられないと感じる。本土エクアドルから島々に移入した後、変化したと考えた方が自然だと考えたのである。有名はダーウィンフィンチの逸話である。しかし実際にはダーウィンの標本のなかには、これらのフィンチの十分な標本はないので、マネシツグミを見て思いついたのが本当だと言われている。いずれにしても、ここにはライエルの考え方の影響があった。

太平洋のキーリング諸島では、サンゴ礁の生成に関する理論を考えつき、あとで『サンゴ礁の構造と分布』を著している(1942)。ダーウィンは、航海に出発する前には、生物は神が創ったことを疑うことはなかったが、多くの生物を見て航海を終えたときには、種が固定されたものではない、と考えるようになっていた。ただ、どうしてそうなるかは考えつかなかった。

帰国後、航海中の発見などをもとに、上記の本のほか『ビーグル号航海記』を出版し(1839)、科学者として名を成すようになる。その結果、ライエルの知己を得、地質学会の幹事(1838-41)になり、王立科学協会の会員にも選ばれている。1839年にはいとこのEmma

Wedgewood(陶器で有名なウエッジウッドである)と結婚している。

帰国後、航海中の発見などをもとに、上記の本のほか『ビーグル号航海記』を出版し(1839)、科学者として名を成すようになる。その結果、ライエルの知己を得、地質学会の幹事(1838-41)になり、王立科学協会の会員にも選ばれている。1839年にはいとこのEmma

Wedgewood(陶器で有名なウエッジウッドである)と結婚している。

http://www.literature.org/authors/darwin-charles/the-voyage-of-the-beagle/(ビーグル号航海記)

はじめロンドンに住むが、健康がすぐれず、1842年からはケント州のダウンに住み、植物に囲まれ、伝書鳩やニワトリを飼育して交配実験をおこなった。健康には恵まれなかったが、お金には困らなかったので、科学の研究に没頭することができた。後でわかったことだが、彼の健康がすぐれなかったのはChagas's diaseaseのためだった。この病気は昆虫に刺されたために媒介されるトリパノゾーマによりおこり、航海中に南米で罹ったものだった。

自伝(http://pages.britishlibrary.net/charles.darwin/texts/letters/letters1_02.html)によると、最初に進化のアイデアを思いついたのは、1838年にたまたま読んだマルサスの『人口論』によってだと、ダーウィンは書いている。マルサスは、この本の中で、人口は世界で生産される食料の量によって最大限が設定され、それよりも人口が増加すると、飢えや、疫病、食糧の奪い合いに基づく戦争等が発生して人口は減り、それによって総人口は調節されていると主張する。食糧不足に「適応」できた者が生き残るという図式である。ダーウィンはこの考えが、人だけではなくすべての生物にあてはまると考えたのである。

彼はこの考えを温め、ダウンでは、彼が航海中に見たいろいろな生物、採集した標本などをもとに、種の起源について思索を続けた。特に人為選抜による品種改良に注目し、伝書鳩の品種改良をしている人を訪ね、どのようにして人為的に選抜をしているかを熱心に調べている。こうして、しだいに種の起源についての考えがまとまっていく。

1842年には、進化についての考えを短いノートとしてまとめ、1844年にはある程度の結論を得ている。これらは種の起源の原理をなすもので、後の理論の萌芽であったが、慎重居士だった彼は、植物学者のフッカーなどに自分の考えを話すことはあったが、公表することはなかった。

ところが1858年に、マレー諸島でチョウの採集を職業としていたAlfred Russel Wallaceから手紙を受取る。ウォーレスは種の変異とその起源に関する自分のエッセーを発表して欲しいと頼んできたのである。ダーウィンはその内容を見て驚愕した。彼が温めてきた自然選択の考えがそこに書かれていたからである。

ライエルとフッカーはダーウィンを説得して、ダーウィンの1844年に書いた自然選択に関するノート、ダーウィンがアメリカの植物学者グレーに当てた私信、ウォーレスのエッセーを、1858年7月1日に同時にリンネ学会で公表した。ダーウィンもウォーレスもその場にはいなかった。

ライエルとフッカーはダーウィンを説得して、ダーウィンの1844年に書いた自然選択に関するノート、ダーウィンがアメリカの植物学者グレーに当てた私信、ウォーレスのエッセーを、1858年7月1日に同時にリンネ学会で公表した。ダーウィンもウォーレスもその場にはいなかった。

http://www.life.umd.edu/emeritus/reveal/pbio/darwin/dw01.html

(リンネ学会での発表のいきさつなど)

翌年、1859年にもっと大著とすることを考えていた大量のノートの内容を大急ぎでまとめて、『種の起源』として出版した。実際の書名はもっと長く『ON

THE ORIGIN OF SPECIES BY MEANS OF NATURAL SELECTION, OR THE PRESERVATION OF

FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE FOR LIFE』という。

翌年、1859年にもっと大著とすることを考えていた大量のノートの内容を大急ぎでまとめて、『種の起源』として出版した。実際の書名はもっと長く『ON

THE ORIGIN OF SPECIES BY MEANS OF NATURAL SELECTION, OR THE PRESERVATION OF

FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE FOR LIFE』という。

この本は出版されると即日、完売したと言う。しかしながら、『創世記』に書かれた創造説とは真っ向から対立するので、宗教界をはじめ大多数は反対の態度だった。

しかし、ダーウィンの考え方は生物学者にはしだいに受け入れられていった。進化の基本概念、進化の要因としての自然淘汰、生存競争、適者生存、この要因によって常に環境に適合するように進化し、多様な種が生じるという合理的な説明が受け入れられたからである。ただし、神の代わりに自然が種を創ったという自然選択の考えが本当に受け入れられるのは、メンデルの遺伝の法則が再発見された後のことである。

http://pages.britishlibrary.net/charles.darwin/texts/origin1859/origin_fm.html(種の起源初版の原典)

http://www.literature.org/authors/darwin-charles/the-origin-of-species-6th-edition/(種の起源第6版の原典)

ダーウィンはその後も、『種の起源』を補完するかたちで多くの著書を出版する。一見すると進化とは関連ないよう見える本も、進化に関する彼の広い視野のなかにジグソーパズルのようにはめ込まれるものである。これらは、『The Fertilization of Orchids (1862)』、『The Variation of Plants and Animals under Domestication (1867)』、『The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (1871)、『The Expression of Emotions in Man and Animals (1872)』、『Insectivorous Plants (1875)』、『The Effects of Cross and Self Fertilization in the Vegetable Kingdom (1876)』、『Different Forms of Flowers in Plants of the Same Species (1877)』、『The Formations of Vegetable Mould through the Action of Worms (1881)』である。

ダーウィンは、長い病気がちな晩年の後、心筋梗塞で1882年に亡くなり、ウエストミンスター寺院に埋葬された。ロンドンに行ったらぜひ寄ってみよう。

http://pages.britishlibrary.net/charles.darwin3/darwin_bio.htm(ダーウィンの生涯)

http://www.aboutdarwin.com/timeline/time_01.html(詳しいダーウィンの生涯)

http://pages.britishlibrary.net/charles.darwin/(ダーウィンの全著作)

2)ダーウィンの考え

進化の考えは、必ずしもダーウィンの独創ではない。すでに述べたように、祖父のエラスムス・ダーウィンもラマルクも、進化について述べている。ダーウィンは、彼らの荒削りな進化の概念を、多くの観察、丁寧な例証と傍証、実験による傍証によって、仮説の段階から理論にまで高めたのである。特に、神ではなく自然選択により種が創られることを説明したことは大きなことであった。進化が「どのようなメカニズムで、どのような過程で」起こったかについては、現在でも論争があるが、「生物が進化した結果、現在の地球上に多様に展開している」ことを疑うものは誰もいない。鳥というごく狭い分類階級の種を見ても、その姿かたちはずいぶんと異なっているのを見てもそのことは分かる。

それでは神に取って代わった自然選択とは、どのような考え方であろうか。

ダーウィンのいう自然選択は、次の4つの条件が満たされれば自律的に起こる。

1)生物の集団に変異(variations)が存在すること

2)変異は親から子に伝わること

3)環境の収容力が繁殖力よりも小さいこと

4)その環境のもとでは、変異に応じて次世代に子を残す期待値に差が生じること

こうして、ある環境には、形態的、生理的、生態的にうまく機能するような種が、自然選択される。生物の立場から見れば、その種はその環境に適応(adaptation)している、という表現がよく使われる。

環境が変われば、それに応じて形態的、生理的、生態的な適応がおこる。もとは1つの個体群だったものが、2つの異なる環境に適応し、2つの個体群の間で隔離によって自由な交配が起こらなくなると、個体群は2つの種に分化する。こうして新しい種が形成される(speciation)ことになる。

ところでダーウィンは、どうして集団に変異があるのかを説明することができなかった。親から子に伝わることについては、パンジェネシスと言う考えを述べているが、この考えは誤りであった。ただし、変異のおこりかたに特定の方向性があるとは考えていなかったようである。なお、『種の起源』の中では、進化(evolution)という言葉は使っていない。「Descent with modification」という言葉を使っている。

また進化は、進歩あるいは向上(progress)とは別なものだと認識していた。だからこそキリスト教との軋轢を恐れたのである。キリスト教には、人はより高みへ向かっているというような考え方があるからである。この点に関しては、ダーウィンの進化理論は、誤って受取られた部分もある。今でも、進化と進歩を混同している議論を見かけるし、生存競争(struggle for existence)も上の4)のことなのに、強いものが勝つといった「弱肉強食」のような考えだと思われたりしている。その根底には西欧のキリスト教思想が根強く横たわっている気がする。

ダーウィンはもちろん、実験によって進化を証明したのではない。あくまで多くの例を挙げ、これを合理的に説明するために、自然選択による進化という考えを導入したのである。しかしながら、ダーウィンは変異や遺伝について、うまく説明できなかった。現在では、遺伝を担う実体は遺伝子DNAであることがわかっているし、変異は突然変異(mutation)によって供給されることもわかっている。

それでも、進化を実験によって証明することは時間がかかることなので、ほとんど不可能だと考えられていた。これを覆したのが、プリンストン大学のピーターとローズマリー・グラント夫妻とその共同研究者で、ダーウィンの記述したガラパゴス諸島のダーウィンフィンチを調べて、ダーウィンの仮定は正しいことを実験的に示した。

以下に、彼らのおこなった実験の概要を示す(この節の図はEvolutinary Analysisより)。

ガラパゴス諸島には、ダーウィンフィンチ13種とその近縁種1種がいるが、これら14

種は、形態はお互いよく似ているが、嘴の形態と大きさに著しい違いがある。もちろん嘴の形と大きさは、彼らの食べる餌(食性)を反映している。細くて長い嘴は、昆虫やクモを食べるのに適しているし、太くて大きな嘴は、固い種子を割って食べるのに適している。

種は、形態はお互いよく似ているが、嘴の形態と大きさに著しい違いがある。もちろん嘴の形と大きさは、彼らの食べる餌(食性)を反映している。細くて長い嘴は、昆虫やクモを食べるのに適しているし、太くて大きな嘴は、固い種子を割って食べるのに適している。

グラント夫妻らは1973年からガラパゴス諸島でダーウィンフィンチを調べ、ダフネー島に住むGeospiza fortis(右図の上から2番目の種)が研究対象として最適であると結論した。その理由は、この島が孤立していて他の島との移動がほとんど見られないこと、集団の数が1200個体と適当な数だったためである。1977年に彼らは、この鳥のほぼ半数を捕獲し、足輪をつけて個体識別をした。1980年には全個体に足輪をつけることに成功した。

このフィンチの嘴は中程度の大きさで、種子を食べる。種子を嘴の根元で割って中身を出して食べるのである。嘴の大きさは、食べる種子の大きさと比例していて、大きな嘴のフィンチは大きな種子を食べ、小さな嘴のフィンチは小さな種子を食べる。その結果、異なる大きさの嘴の種が、それぞれ大きさの異なる種子を餌としてすみ分けることが可能なのである。

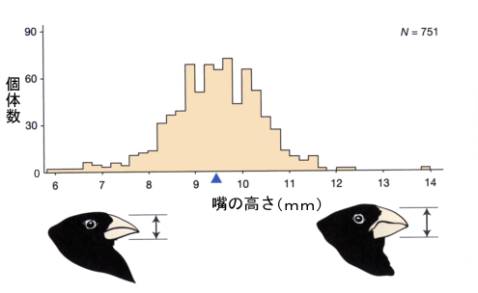

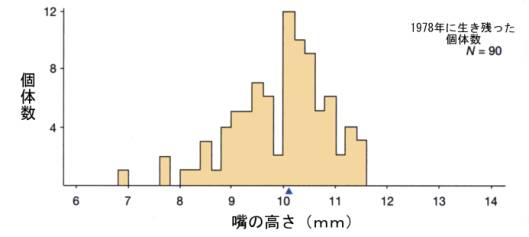

グラント夫妻らは、このフィンチを捕獲して体重、翼長、嘴の長さ、高さ、幅などを測定した。結果のうち、嘴の高さだけを次のグラフに示す(観察した全個体数は751で、▲は平均値)。このグラフからわかるように、嘴の高さには大きな個体変異があり、連続した分布を示す。嘴の高さという形質は、第5章で述べるメンデルの遺伝の法則にでてくるエンドウの花の色のような形質とは異なる。これは、嘴の高さという形質には、複数の遺伝子が関与しているためである。

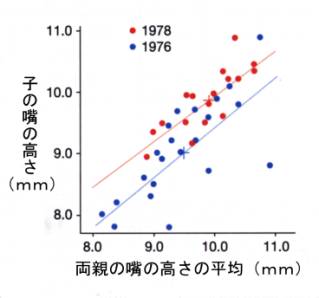

それぞれの個体には足輪をつけているので、親子関係は把握できる。そこで子供が成長した後に嘴の高さを測り、その両親にあたる雌雄の嘴の高さを調べて、両者の相関関係を調べてみた。横軸に両親の嘴の高さ(平均)をとり、縦軸に子供の嘴の高さをとって表示した結果が次のグラフである(十字は平均値)。1976年の測定でも1978年の測定でも、大きな嘴の親からは大きな嘴の子が生まれ、小さな嘴の親からは小さな嘴の子が生まれている。つまりくちばしの変異は遺伝しているのである。

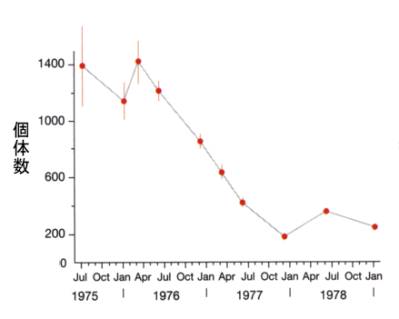

次に1975年から1978年までのダフネー島で捕獲できたフィンチの個体数の変動を調べてみた。次のグラフからわかるように、1975年から1976年の6月までは、だいたい1200から1400羽で大きな変動はない。このフィンチは2から4個の卵を産むので、もしもすべての子が成鳥にまで成長すれば、個体数はジリジリと増えるはずである。そうはならないので、環境の収容力が1200羽ほどであることを示している。

次に1975年から1978年までのダフネー島で捕獲できたフィンチの個体数の変動を調べてみた。次のグラフからわかるように、1975年から1976年の6月までは、だいたい1200から1400羽で大きな変動はない。このフィンチは2から4個の卵を産むので、もしもすべての子が成鳥にまで成長すれば、個体数はジリジリと増えるはずである。そうはならないので、環境の収容力が1200羽ほどであることを示している。

さらに、グラント夫妻らが観察を続けている間に、1976年の夏(南半球の)から1977年の冬におこったエルニーニョ現象のためにダフネー島で旱魃がおこり、島の植生に大きな影響を及ぼす場面に出会った。このフィンチの餌となる実をつける植物の生育が悪く、餌の量が激減したのである。まさに自然がおこなった実験であった。その結果、次のグラフのように、1977年には彼らの観察していたフィンチの数が激減した。

その結果、興味あることが起こったことが明らかとなった。

旱魃によって、小さくやわらかい実をつける植物は大きな影響を受けたが、やや大きめで果皮が固いものは影響が少なかった。生き残ることができた次世代のフィンチの嘴の高さを調べてみると、嘴の高さは次のグラフのように大きなほうへシフトしていたのである(観察した全個体数は90、▲は平均)。

このように生き残って次代を残せるのは、その個体が新たな環境へ適応した結果である。自然選択の立場から見れば、旱魃によって生じた乾燥した環境に、形態的、生理的、生態的にうまく機能するような、より高さの高い嘴を持った個体が選択されたのである。

現在では、Descent

with modificationである進化の理論は、タンパク質のアミノ酸の配列(一次構造)の変化、さらにはタンパク質をコードする遺伝子DNAの塩基配列の変化(突然変異)によって補強されている。

![]() この章のpdfファイルをダウンロードするには、左の「Adobe」のアイコンを右クリックして、ファイルを保存を選んで、自分のパソコンにダウンロードしてください。

この章のpdfファイルをダウンロードするには、左の「Adobe」のアイコンを右クリックして、ファイルを保存を選んで、自分のパソコンにダウンロードしてください。

![]() ブロードバンド接続の場合で、ワードのファイルを望む人は、「W」のアイコンを右クリックしてください。

ブロードバンド接続の場合で、ワードのファイルを望む人は、「W」のアイコンを右クリックしてください。